愛情もってペットを飼っている飼い主さんたちにとっては「ペットは家族同然」です。そのため、ペットを夫婦で飼っていた場合、離婚の際にはどちらがペットを引き取るかで激しい対立が起きることもあります。

ただ、ペットは、子どものように「親権」のようなものがあるわけではありません。

「ペットを家族と同然」と考えている方は驚かれるかもしれませんが、法律の世界では、ペットも「物」と同じように考えます。

そのため、法律の世界では、離婚時にペットをどちらが引き取るのかは、夫婦の「物(例:家具・家電など)」をどちらが引き取るのかを決めるのと同じように夫婦で話し合って決めるのが原則です。

ただ実際は、ペットを物と同じように考えることは難しいでしょう。

ペットの引き取り親は生きものを引き取るという責任を負うことになりますので、ペットの引き取り親を決める際には、ペットとの関わり方など様々な事情を考慮して決めるのがよいでしょう。

この記事を読んでわかること

ここを押さえればOK!

結婚後に飼い始めたペットは共有財産として扱われ、夫婦で話し合って引き取り手を決めます。

引き取り親を決める際には、ペットの世話をしてきた人、ペットがなついている人、快適な飼育環境を提供できる人、経済的余裕がある人などの要素を考慮します。

引き取り親になれなかった場合でも、ペットと定期的に会う約束をすることが可能です。

ペットの引き取りについては、夫婦間での話し合いが基本ですが、調停や裁判で争うこともあります。ペットの引き取りに関する取り決めは公正証書にしておくと良いでしょう。

弁護士に相談することで、感情的・直接的なやり取りを避け、冷静に話し合いを進め、精神的な負担も軽減することができるでしょう。

離婚でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

ペットは財産分与の対象になるのが原則!

ペットは法律上、物(動産)と同じように考えられています。

そのため、ペットの引き取り手を決めるときには、金銭や不動産と同じく「財産分与」の対象となり、夫婦で話し合って決めるのが原則です。

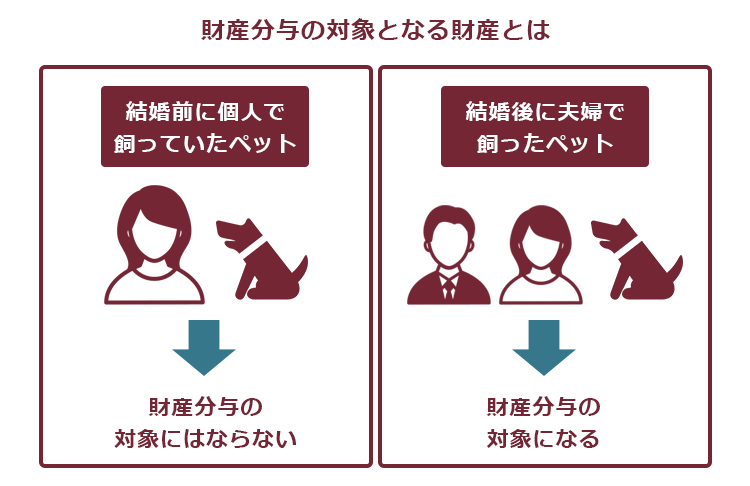

ただ、ここで注意してほしいのは、いつから飼い始めたかによって財産分与の対象になるかならないかが分かれることがあります。

(1)結婚後に飼い始めたペット:財産分与の対象〇

結婚後に飼い始めたペットは、夫婦の「共有財産」として財産分与の対象となります。

そもそも財産分与の対象となるのは、夫婦の財産のうち「共有財産」とされるものです。婚姻中に夫婦が協力して形成・維持された財産であれば、「共有財産」として財産分与の対象となります。

例えば、結婚後に購入した家具家電は、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

結婚後に飼い始めたペットも結婚後に購入した家具家電と同じく、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

(2)結婚前から飼っていたペット:財産分与の対象×

夫婦それぞれの個人的な財産である場合には「特有財産」とされ、財産分与の対象とはなりません。

結婚前に飼っていたペットは「夫婦の一方が婚姻前から有する財産(民法762条1項)」ですから、もともと飼っていた方の特有財産となります。つまり、この場合、原則として結婚前から飼っていた方がペットを引き取ることになります。

財産分与の対象となる財産とは

ただし、この場合でも結婚前から飼っていた方が必ず引き取り親にならなければならないわけではありません。この場合も夫婦の話し合いで引き取り親を決めることができます。

共有財産と特有財産についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

ペットを財産分与する場合の方法とは

ペットをどのようにして財産分与するかは、夫婦の話し合いによって決めるが原則です。

本来、財産分与は、夫婦各々2分の1ずつ分けるのが基本的なルールになります。しかし、ペットは土地や建物などと同様、分けられない財産である点が厄介です。

このような土地や建物といった分けられない財産を平等に分配する方法は主に次の2つの方法があります。

- 財産を売却し、換金して売却益を分配する方法

- 一方が財産をそのままの形で引き取り、他方に同等の金銭やその他の財産を補てんする方法

ただし、ペットの場合は、売ることはできません。そのため、ペットを財産分与する場合には、2つ目の、ペットをそのまま引き取り親が引き取り、他方で、引き取り親が、相手に対し、金銭や財産を補填する方法を取られるのが一般的です。

なお、ペットの引き取りをどちらも希望し、ゆずらない場合には、財産分与の問題のひとつとして調停で話し合うことになり、最終的には裁判で争うことになります。

財産分与の基本についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

引き取り親を決める場合の4つのポイントとは

共有財産であるペットの場合、単なる「物」を分けるのと同じようには考えることはできません。そのため、ペットの引き取り親を決める場合には、生き物を引き取るということに配慮した上、次のような事情を考慮して引き取り親を決めるのがよいでしょう。

引き取り親を決定する基準としては、具体的に次のような項目がポイントになります。

- 離婚までにペットの世話をしてきたのは誰か

- ペットは誰になついているか

- ペットに快適な飼育環境を用意できるのは誰か

- (ペットの飼育費用を出せるだけの)経済的余裕があるのは誰か

それぞれの項目について説明します。

(1)離婚までにペットの世話をしてきたかは誰か

離婚までにペットの世話を誰がメインで行ってきたかを考慮しましょう。

なぜなら、日頃世話を行っていた飼い主であれば、今後もペットの世話を怠らないという信頼ができるからです。

(2)ペットは誰になついているか

ペットは夫婦のどちらになついているかを考慮しましょう。

なぜなら、ペットがよりなついている飼い主と今後も暮らすことがペットの幸せであると考えられるからです。

(3)ペットにとって快適な飼育環境を用意できるのは誰か

離婚後の住居がペット可であることや離婚後に一緒に暮らす家族にペットアレルギーがないなど、飼育環境も考慮しましょう。

(4)経済的余裕があるのは誰か

ペットには養育費がかかります。そのため、養育費を賄えるだけの経済的余裕があるのは誰かということも考慮しましょう。

さらに、ペットには健康保険がないので、医療費は全額自己負担になります。

ペットの手術費用が必要になるような場合でも責任をもって世話ができるだけの経済的余裕があることが望ましいと判断されます。

引き取り親になれなくてもペットに会える?

引き取り親になれなくても、必ずしもペットと会えなくなるわけではありません。

ペットと定期的に会う約束について約束することができます。

法律上、ペットの飼い主には子供の親と同じように、離婚後も子供に定期的に会う権利(面会交流権)があるわけではありません。しかし、夫婦で任意でそのような取り決めをすることは可能です。

ペットの引き取り親を決める時、ペットに定期的に会う約束をすることでペットの引き取り親になれなかった方が納得すれば、話し合いがまとまりやすくなります。

なお、飼育費用はペットを引き取った方が責任を持って負担するのが原則です。しかし、例えばペットを手放す側が「ペットとの面会交流を求める代わりに、飼育費の一部を負担する」といった取り決めをすることも可能です。

ペットのことも含め、離婚協議で約束した内容は公正証書の形で残しておくと良いでしょう。

公正証書は、法務省に属する機関である公証役場で公証人により作成される公文書のことです。公正証書を作成することにより、二人の間での約束が離婚後に守られる安全性を高められるメリットがあります。

公正証書の作成方法についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

離婚後にペットの引き渡しを要求できる?

引き取り親を話し合って決めても、例えば、ペットを引き取った側が飼えない環境になってしまったり、ペットを虐待していたなどの事情により、離婚後引き取り親に対して引き渡し要求を望むケースもあります。

子どもの場合は、親権者が相応しくないといえる事情がある場合には、非親権者側から親権者の変更を求める訴えができます。

しかし、ペットの場合はそのような法律は存在しません。そのため、いったんペットを引き渡してしまった場合には、ペットを改めて引き渡すことを請求することはできません。

そのため、離婚する夫婦の双方がペットの幸せを願うのであれば「どのような場合になったら所有権を相手方へ譲るか」などの取り決めを事前に話し合っておくこともよいかもしれません。

【まとめ】ペットは、飼育環境や経済的安定などを考慮して引き取り手を決めましょう

愛するペットといえども、ペットは法律上「物」として扱われ、結婚後に飼い始めたペットについては財産分与の対象になります。

そのため法律的には離婚の際の子どもの親権の場合と違い、複雑な事情を考慮したような規定は存在しません。

しかし、ペットの幸せを願うのであれば、「これまで誰が中心となって世話をしてきたのか」「離婚後快適な飼育環境を提供できるのは誰か」なども考慮して、ペットの引き取り手を決めるべきでしょう。

今回の記事では、離婚に伴うペットの引き取りについてご説明しました。

離婚に当たっては、ペットの問題はもちろんのこと、慰謝料やその他の財産分与などについても決めなければなりません。しかし、弁護士なしで交渉しても、「相手が納得してくれない」「感情的になって話し合いができない」など話し合いがスムーズに進まないケースが多くあります。

弁護士に依頼することで、これらの交渉を弁護士が代わりに行いますので、話し合いにかかるあなたの負担を軽減することができます。

離婚時の財産分与や離婚に向けた交渉でお悩みの方は、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2024年8月時点)。

離婚についてお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。