「養育費って、何歳までもらえるのか法律で決まってるの?」

離婚した後、子どもを引き取ることとなった側の親は、ひとりで子どもを育てていかなければなりません。

そのため、養育費をいつまでもらうことができるのか、不安な気持ちを抱えていないでしょうか。

養育費をいつまでもらうことができるのかは、法律で明確に決まってはいませんが、基本的に成人するまでと考えられています。ただし、大学に進学した場合など、成人後も養育費を受け取る約束をするケースもあります。

また、養育費の支払期間を、成人するまでと取り決めた場合であっても、事情が変わったことを主張すれば、成人後も養育費を受け取れるようになる場合があります。

この記事を読んでわかること

- 養育費の支払期間はいつまでなのか

- 養育費の取り決めを変更することはできるのか

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

養育費はいつまでもらえる?

子の養育費がいつまでもらえるかについて、法律に定めはありません。

もっとも、養育費は、原則、「未成熟子」の養育に関する費用であると考えられており、子が「未成熟子」である間はもらうことができるとされています。

「未成熟子」とは、自分の力で生活できる能力がない者のことをいい、基本的には未成年の子をいうとされています。

つまり、基本的には、子が成人するまでの間は養育費をもらうことができます。

また、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた2022年4月1日より前に、養育費の支払期間について「成人するまで」という合意をした場合、原則として20歳まで養育費がもらえると考えられています。

もっとも、後々の争いを防止するため、養育費をもらえる期間について「18歳まで」「(大学を卒業する)22歳まで」など具体的に特定するようにしましょう。

子の大学卒業まで養育費をもらうための方法

子の大学卒業まで養育費をもらうためには、養育費を支払う側の親を説得し、成人後も養育費を支払う旨の合意をする必要があります。

養育費については、民法766条1項において父母が話し合って決めることとされており、夫婦で話し合って決めたのであれば、成人後でも養育費をもらうことができます。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護すべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合において、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用:民法第766条1項│e-Gov法令検索

ここで、大学卒業まで養育費をもらうことについて合意がまとまれば、大学卒業時まで養育費をもらうことができます。

夫婦の間で養育費をいつまでもらうことができるのかについて合意がまとまらなければ、家庭裁判所での調停(※)や裁判(審判)で決めることになります。

※調停とは、家庭裁判所で行われる手続きの一種ですが、あくまで話し合いの手続きとなります。

調停によっても夫婦の間で合意ができない場合には、裁判(審判)によって裁判官に判断が委ねられますが、特別な事情がない限り、大学卒業まで養育費を認めてもらうことはできないと考えておいたほうがよいでしょう。

参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan

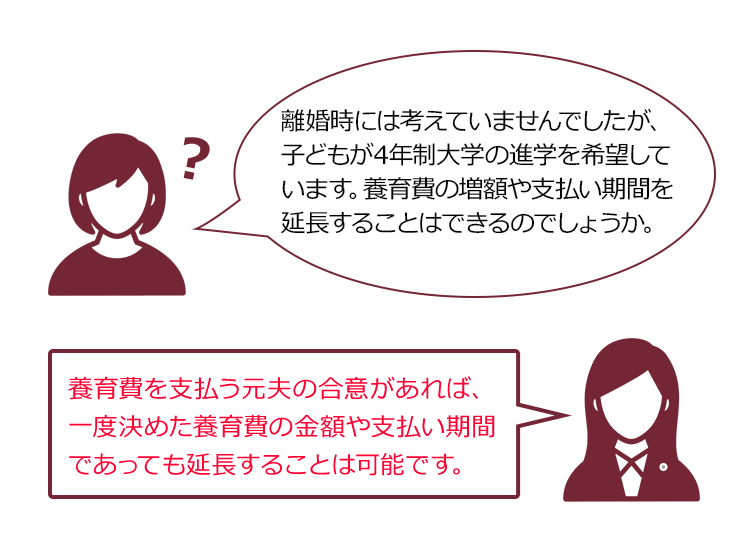

一度決めた養育費の支払期間や金額を変更することはできる?

離婚時には成人するまでと決めた場合であっても、子どもの大学進学や子の突然の病気などで養育費の増額や支払期間を延長したいと考える場合もあります。

このような場合には、養育費の増額や支払期間を延長することはできるのでしょうか。

参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan

養育費の減額や支払期間の短縮が求められる場合もある?

一方、養育費を支払う側から養育費の減額や支払期間の短縮を求められる場合もあることに注意が必要です。

例えば、次のような場合には、養育費を支払う側の親から養育費の減額や支払期間の短縮を求められる場合があります。

- 子が20歳になるまでと決めていたが、子が高校卒業後、就業して自分の力で生活できる状態になった場合

- 養育費を支払う側の収入が下がり、養育費の負担が重い場合

- 養育費を支払う側が再婚し、扶養者ができた場合

- 養育費を貰う側が再婚し、子が再婚相手の養子となった場合

- 養育費を貰う側の収入が上がり、経済的に余裕ができた場合

養育費の減額について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】養育費の支払期間は法律で定められているわけではない

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 養育費は、「未成熟子」の養育に関する費用であると考えられており、基本的には、子が成人するまでの間は養育費をもらうことができる。

- 子どもが大学を卒業するまで養育費をもらいたいのであれば、養育費を支払う側の親を説得し、そのような取り決めをする必要がある。

- 親同士の話し合いで養育費をいつまでもらうのかについて合意がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や裁判(審判)で決めることになる。

- 養育費を支払う側の合意があれば、一度決めた養育費の金額や支払期間であっても延長することは可能。

今回の記事では、養育費の支払期間についてご説明しました。

離婚する際は、養育費のほか、慰謝料や財産分与など決めなければならないことがたくさんあります。

養育費についてお悩みの方は、離婚問題を取り扱っている弁護士への相談をご検討ください。

アディーレ法律事務所では、現在養育費を受け取れておらず、養育費を請求したいという方からのご相談を承っています。

適切な額の養育費を請求することは、お子様の将来のためにもとても重要です。

養育費のご相談はお電話で可能ですので(フリーコール|0120-554-212) 、一度ぜひお問い合わせください。