「離婚を決意したけれど、小さい子どもをひとりで育てていくのが不安」

「これから子どもにお金がかかるというのに、どうすればいいんだろう」

「離婚した後の、具体的な生活がイメージできない」

またお子さんが小さいうちに離婚を決意したお母さんが、不安になるのは当然のことです。

しかし、世の中には実に様々な手当や制度が用意されているのです!

知っているのと知らないのとでは、将来の生活設計に大きな差が生まれます。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- シングルマザーが受け取れる手当について

- 国民健康保険・国民年金・公共料金等の減免制度について

- 離婚前に検討しておくべきこと

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

受け取れる手当はこんなにある!

シングルマザーになった場合、受け取れる手当には様々なものがあります。代表的な手当につき紹介します。

- 児童手当

- 児童扶養手当

- 児童育成手当

- 住宅手当(住宅助成制度)

- ひとり親家庭等医療費助成制度

- ひとり親控除

- 特別児童扶養手当

- 自立支援給付金

- 生活保護

(1)児童手当

児童手当は、中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童1人につき月額1万5000円または1万円が支給されるものです。この児童手当は、ひとり親世帯であるかどうかに関係なく支給されるものです。

なお、一定以上の収入がある場合には、支給額が児童1人につき月額一律5000円となるか、あるいは支給対象になりません(※)。

※ただし、この児童手当の所得制限は批判も多かったところ、法改正により、2024年10月分から(支給は12月)所得制限は撤廃され、支給時期も18歳まで拡充されることになりました。

| 対象年齢 | 支給金額 |

|---|---|

| 3才まで | 一律 1万5000円 |

| 3才から小学校卒業まで | 1万円(第3子以降は1万5000円) |

| 中学生 | 一律 1万円 |

この児童手当は、ひとり親世帯(母子世帯・父子世帯)かどうかに関係なく支給されるものなので、ほとんどの方は既に支給されていることでしょう。

児童手当は、生計中心者、つまり両親のうち収入が多い方に支給されることになっています。そのため、父親が受け取っているケースがほとんどですので、離婚した際は、忘れずに役所に行って児童手当の受取人を母親に変更する手続きをしましょう。

児童手当について、詳しくはこちらをご覧ください。

(2)児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親世帯に支給されるものです。0~18才までの子どもを対象に、親の所得と子どもの数に応じて所定の金額が支給されますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。支給額は、子どもひとりの場合、月額1万740円~4万5500円とされています(2024年度)。

児童扶養手当について詳しくはこちらをご覧ください。

(3)児童育成手当

児童育成手当は、一部の自治体が実施している手当で、18才までのひとり親世帯の子どもに支給されます。受給するには毎年、申請手続きが必要です。子ども1人につき月額1万3500円が支給されます(2024年度 東京都の場合)。

なお、一定以上の収入がある場合には、支給対象になりません。

児童育成手当について詳しくはこちらをご覧ください。

参照:児童育成手当のあらまし|東京都福祉局

(4)ひとり親世帯の住宅手当

20才までの子どもがいるひとり親世帯を対象に、賃貸物件に住んでいる場合には、家賃の一部を補助してもらえる制度です。市区町村独自の制度であり、制度自体がない自治体も少なくありません。

また、支給額や支給対象となる所得などの条件は自治体によって異なりますので、必ず確認してみるようにしましょう。支給額は、1万円前後であることが多いです。

(5)ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親世帯の場合、子どもは別にしても、親は経済的な苦しさから、自分が病院に行くのをためらってしまうことがあるかもしれません。

そこで、親等の養育者も含めて救済することを目的とした制度が、ひとり親家庭等医療費助成制度です。ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親の世帯等を対象として、かかった医療費の一部を自治体が支払ってくれる制度です(所得制限があります)。

この制度のポイントは、子どもだけでなく、その親等の養育者の医療費についても対象となる点です。

ひとり親家庭等医療費助成制度について詳しくはこちらをご覧ください。

参照:ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)|東京都福祉局

(6)ひとり親控除

所得が500万円以下で、生計を共にしている子がいる場合、所得税が35万円控除されます。ただし、婚姻しておらず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことが条件になります。

ひとり親控除について詳しくはこちらをご覧ください。

参照:No.1711 ひとり親控除|国税庁

(7)特別児童扶養手当

子どもが障害を有している場合に支給される手当もあります。

| 支給要件 | 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等であること |

| 支給月額 | 11級 5万5350円 2級 3万6860円 |

| 支払時期 | 毎年4月、8月、12月 |

※所得制限があります。

特別児童扶養手当について詳しくはこちらをご覧ください。

(8)自立支援給付金

ひとり親家庭の父母等が、就業するための支援として、自立支援給付金(正式名称:自立支援教育訓練給付金)というものがあります。対象教育訓練を受講し、修了した場合に一定の給付金が支給されます。

詳しい支給要件については、自治体により異なりますので、窓口でご確認ください。

自立支援給付金について詳しくはこちらをご覧ください。

参照:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について|こども家庭庁

(9)生活保護

生活保護は、憲法で保障された国民の権利です。

ひとり親を対象にしたものに限らず、様々な支援制度を利用しても生活が苦しい場合は、生活保護の受給を検討ください。

また、生活保護の受給には要件がありますので、一度自治体の福祉事務所に相談されることをお勧めします。

生活保護について詳しくはこちらをご覧ください。

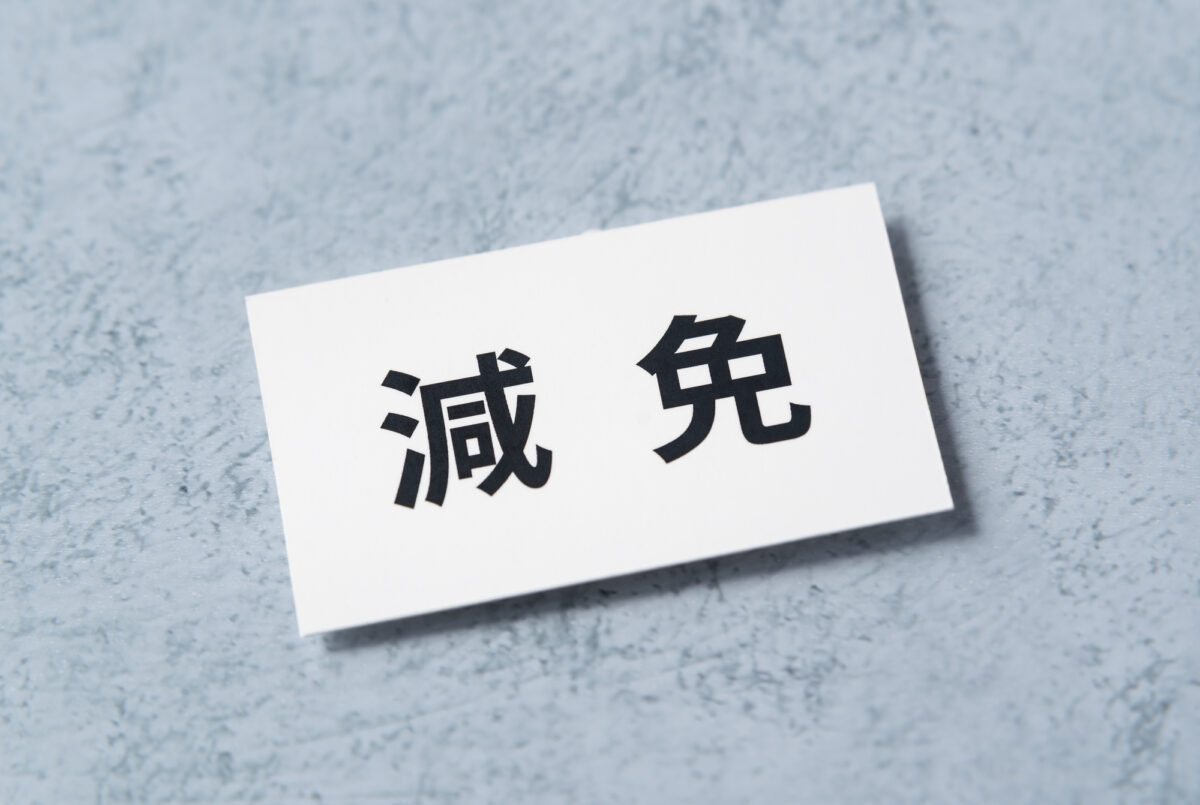

国民健康保険・国民年金の減免制度について

あなたが離婚後、非正規雇用で働く場合、基本的には国民健康保険に加入して、国民健康保険料を支払っていくことになるでしょう。

所得額や市区町村によって基準は異なりますが、保険料の支払いが厳しい場合、役所の窓口に相談に行くと、保険料の免除を認めてもらえることがあります。

また、離婚後に国民年金保険に加入する場合、前の年の所得が一定以下であれば、保険料の免除あるいは減額が受けられます。支払が厳しいからといって未納のままにしておくと、将来受け取る年金(老齢基礎年金)の額が少なくなったり、受け取れなくなったりすることがあるので注意しましょう。

離婚後の経済的な問題については、こちらの記事も参考にしてください。

国民年金の減免制度について詳しくはこちらをご覧ください。

その他公共料金等の減免制度について

- 保育料の減免制度

保育料は、4月1日時点の子どもの年齢と父母等の所得の金額や住民税額によって減免されるかどうかが決まります。ひとり親家庭などで所得が低い場合については保育料が免除や減額になることが多いです。

- 上下水道料金の割引

児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給している場合、市区町村によっては上下水道料金の割引を受けられるところがあります。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。

- 交通機関の割引制度

児童育成手当を受給している場合、自治体が電車やバスなどの割引制度を設定していることが多いです。また、東京都の場合、生活保護や児童扶養手当を受けている世帯のうち1人に対して、都営交通(都バス含む)無料乗車券が発行されています。

東京都における交通機関の割引制度について詳しくはこちらをご覧ください。

離婚前に検討しておくべきこと

離婚前に検討しておくべきこととして、次のようなことが考えられます。

- 自分の姓をどうするか

- 子どもの姓をどうするか

- 仕事をどうするか

- 養育費をどうするか

(1)自分の姓をどうするか

結婚した時に、夫の姓に変えた女性も多いです。離婚すると、もとの姓に戻ることになりますが、「婚氏続称届(こんしぞくしょうとどけ)」を離婚から3ヶ月以内に役所に提出すれば、結婚していた時の姓をそのまま使い続けることができるのです。職場や子どもの姓のことを考えて、姓が変わることにためらいを感じていたなら、こんな方法もありますので、手続きを忘れないようにしてくださいね。

(2)子どもの姓をどうするか

離婚前に父親の姓を名乗っていたなら、離婚しても子どもの姓は父親の姓のままです。親権者を母親と定めて、父親と離れて母親と一緒に暮らしていたとしても、子どもは父親の姓のままです。

子どもと母親の姓を同じにするためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立てる必要があります。離婚後は、結婚していた時の姓を使わず、子どもにも使わせたくない場合には、この手続きも忘れないようにしましょう。

(3)仕事をどうするか

離婚後の生活を考える上でとても重要なのが、収入の確保です。特に、離婚しても慰謝料や財産分与には期待できそうにない場合、収入を得ることが非常に大切になってきます。離婚して引っ越すなら、今の職場を変えなければならない場合もあるでしょう。専業主婦だった人は、仕事を探しながら、資格取得を検討しておくのも大事です。

また、仕事探しと引っ越し先の検討を並行して行うのがおすすめです。その際には、子どもの保育園の送迎に便利かどうかや、学校から遠すぎないかなど、今後の生活をイメージして、よく検討するようにしましょう。

離婚前に検討するポイントとしては、こちらの記事も参考にしてください。

(4)養育費をどうするか

離婚する際に揉めることが多い事項のひとつとして、養育費があります。

(4-1)養育費については、離婚前に取り決めておこう!

養育費の取り決めは、離婚後であってもすることができます。離婚により子どもと別居していようと、養育費を支払うことは親としての義務とされているからです。

しかし、離婚した後しばらく経ってから養育費を請求する場合であっても、過去の養育費をさかのぼって請求することは、認められないのが原則です。

そのため、可能な限り、離婚してお子さんとの新生活が始まるまでに、養育費について取り決めをしておくことをお勧めします。

(4-2)養育費の相場ってどのくらい?

養育費は、家庭裁判所が定めた「養育費・婚姻費用算定表」という基準表を用いて算出することが一般的です。「養育費・婚姻費用算定表」は、子どもの人数や年齢、養育費を支払う側と受け取る側の収入によって細かく分類されています。

例:3歳の子ども1人、支払う側の年間給与500万円、受け取る側の年間給与200万円の場合、月額4万~6万円

養育費の算定基準について、詳しくはこちらをご覧ください。

参照:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所- Courts in Japan

養育費については、こちらの記事も参考にしてください。

【まとめ】制度について知り、今後の生活を安心してスタートさせよう!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- ひとり親世帯には、様々な手当が存在する

利用できる手当の一覧表

| 内容 | |

|---|---|

| 児童手当 | 中学校修了までの児童1人につき月額1万~1万5000円が支給 |

| 児童扶養手当 | 0~18才までのひとり親世帯の子どもを対象に、親の所得と子どもの数に応じて所定の金額が支給 具体例:子どもひとりの場合、月額1万740円~4万5500円 |

| 児童育成手当 | 18才までのひとり親世帯の子どもに支給 1人につき月額1万3500円(東京都の場合) |

| ひとり親世帯の住宅手当 | 20才までの子どもがいるひとり親世帯が対象 賃貸物件に住んでいる場合には、家賃の一部を補助してもらえる 支給額は、1万円前後であることが多い |

| ひとり親家庭等医療費助成制度 | ひとり親の世帯等を対象として、かかった医療費の一部を自治体が支払ってくれる制度(所得制限あり) 子どもだけでなく、親等、保護者の医療費も対象になるのがポイント |

| ひとり親控除 | 所得が500万円以下で、生計を共にしている子がいる場合、所得税が35万円控除される制度 婚姻しておらず、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことが条件 |

| 特別児童扶養手当 | 20才未満の子どもが障害を有している場合に支給 1級の場合 5万5350円 2級の場合 3万6860円 |

| 自立支援給付金 (自立支援教育訓練給付金) | ひとり親家庭の父母等が、就業するための支援として一定の給付金が支給 |

| 生活保護 | これらの支援制度を利用しても生活が苦しい場合は、生活保護の受給も検討 |

- 国民健康保険や国民年金・公共料金等には、減免制度が存在する

- 離婚後も、結婚していた時の姓を継続して使用できる

- 子どもの姓を、自分の結婚前の姓に変更するには、手続きが必要

- 仕事探しは、今後の生活をイメージしてしっかり検討しよう!

- 養育費についても決めておこう

離婚すること決断したけれども、養育費や親権、財産分与などで話がなかなかまとまらない場合には、離婚を取り扱う弁護士に依頼して代わりに話し合ってもらったり、離婚調停を申立てるのも一つの方法です。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2024年8月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。