法律婚をした夫婦の間に生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」、未婚の男女の間から生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。

子は、親の婚姻の有無で法律上の取り扱いが区別されているのです。非嫡出子は、父親に認知されない限り、法律上の父子関係が生じません。したがって、父親の相続人となれなかったり、扶養請求ができなかったり、父の氏を名乗れないなどのデメリットがあります。

ここを押さえればOK!

かつて非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分でしたが、法改正により現在は同等です。しかし、非嫡出子は父親に「認知」されない限り、法律上の父子関係が生じません。そのため、認知されない場合は、父親の財産を相続する権利がなく、養育費などの扶養を法的に請求することもできません。また、戸籍の父親の欄も空欄になります。

この問題を解決するのが「認知」です。父親が自発的に行う「任意認知」のほか、子や母親から調停や裁判で認知を求める「強制認知」も可能です。認知によって法律上の父子関係が成立し、相続権や養育費請求権が発生します。

このように、非嫡出子にとって認知されないことの不利益は非常に大きいため、子の立場を考え、必要であれば認知を求めることが重要です。

嫡出子と非嫡出子の違い

嫡出子とは、法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子のことをいい、非嫡出子は未婚の男女の間に生まれた子のことを言います。

違いは、婚姻した夫婦の間に生まれた子であるか否かです。

「未婚の男女」の関係として代表的なのは、不倫関係や事実婚(内縁関係)です。

かつて存在した相続分の違い

嫡出子と非嫡出子との間には、法定相続分に違いがありました。

かつて民法は、非嫡出子の相続分の割合を嫡出子の2分の1としていたためです。

父母が婚姻関係にない子の場合、婚姻関係にある子の半分しか相続する権利がなかったのです。

もっとも、平成25年9月4日の最高裁判決により非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が違憲であると判断され、その後、非嫡出子の相続分を定める民法900条4号但書き前段は削除されました。

現在では、法律上、嫡出子と非嫡出子との間で法定相続分に違いはありません。ただし、非嫡出子は、父親に認知されない限り、法律上の父子関係が生じません。そのため、父親の相続人となれなかったり、扶養請求ができなかったり、父の氏を名乗れないなどのデメリットがあります。

そのため、相続分の違いがなくなった現在においても、嫡出子・非嫡出子の違いは重要です。

参考:最高裁判所大法廷判決平成25年9月4日|裁判所 – Courts in Japan

嫡出子・非嫡出子の判断基準

嫡出子と非嫡出子は、どのように区別されているのか、判断基準を説明します。

(1)嫡出推定制度

母子関係は出産により当然に発生するとされています。父子関係は、法律によって、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、夫の子と推定されています。これを、嫡出推定制度といいます。

具体的に嫡出推定を受けるケースは、次のとおりです(民法772条)。

- 妻が婚姻中に妊娠した子

- 婚姻前に妊娠し、婚姻後に生まれた子

- 婚姻後200日以内に生まれた子

- 婚姻200日経過後に生まれた子

- 離婚後300日以内に生まれた子

- 妊娠後離婚、再婚して出産した場合は後婚の夫の子と推定される

この嫡出推定制度によって、法律上の父子関係の存在を推定し、一定の子どもは生まれた時点で嫡出子の身分を得るものとしているのです

具体的にどのような場合に嫡出推定を受けるのか(受けないのか)、順に説明します。

(2)婚姻中に妻が妊娠したとき

妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子として推定されます(民法772条1項)。

(3)婚姻前に妊娠し、婚姻後に出産したとき

婚姻前に妊娠し、結婚後に出産した子は、夫の子として推定されます(民法772条1項後段)。

授かり婚のケースはこれに該当するでしょう。

もし出産後に結婚した場合には、その子は非嫡出子となります。

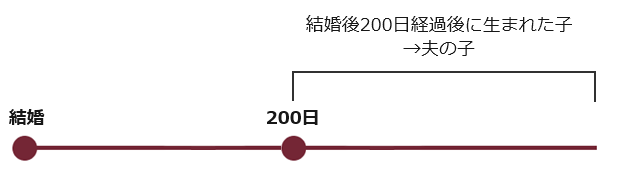

(4)婚姻後200日以内に生まれた子

婚姻後200日以内に生まれたということは、通常婚姻中に妊娠していません。

しかし、婚姻前に妊娠したと推定して、夫の子と推定されます(772条1項後段、2項前段)

(5)婚姻関係の成立日から200日を経過した後に子どもが生まれたとき

婚姻届を提出してから200日を経過した後に子どもが生まれた場合、婚姻中に妻が妊娠していたものと推定されますので、夫の子として推定されます(民法772条2項後段、1項前段)。

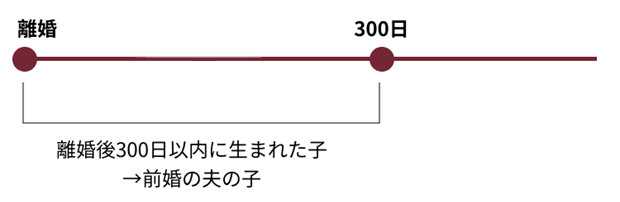

(6)婚姻関係の解消日から300日以内に子どもが生まれたとき

婚姻解消(夫の死亡もしくは離婚の日)又は婚姻取消しの日から300日以内に子どもが生まれた場合、婚姻中に妻が妊娠していたものと推定されますので、元夫の子として推定されます(民法772条2項、1項)。

ただし、離婚後に元夫ではない男性との間の子を妊娠したのに、早産であったために離婚後300日以内の出生となってしまうことがあります。

このような場合には、出生届と共に、医師が作成した一定の様式の証明書を提出することで、元夫を父としない出生届をすることができます。

参考:婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて|法務省

(7)妊娠後離婚・再婚を経て出産したときは後婚の夫の子と推定される

女性が妊娠してから出産までに、離婚と再婚をしている場合には、出産の直近の婚姻の夫の子と推定されます(民法772条3項)。

離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚後に生まれた子であれば、元夫ではなく、再婚した夫の子と推定されるのです。

2024年4月の改正民法施行前は、離婚後再婚した場合であっても、300日以内に生まれた子は元夫の子と推定されていました。そのため、元夫の子との嫡出推定を受けるのを避けるために、戸籍が提出されない無戸籍子が問題となっていました。無戸籍だと住民票も作成されないので、様々な公共サービスが受けられないという大変な不利益があります。

しかし改正民法施行により、離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚していれば、再婚した夫の子と推定されることになりました。これにより、無戸籍子が生じないようになることが期待されています。

一方、再婚しない場合や出生後に再婚した場合、離婚後300日以内に生まれた子であれば元夫の子と推定されますが、それ以降に生まれた子は非嫡出子となります。

嫡出子の2つの種類

この嫡出子には、次の2つの種類があります。

(1)推定される嫡出子

両親が法律上結婚しており、嫡出推定規定により、父子に親子関係が法律上推定される子どものことをいいます。

すでにご説明したとおり、推定される嫡出子は次の通りです。

- 妻が婚姻中に妊娠した子

- 婚姻前に妊娠し、婚姻後に生まれた子

- 婚姻200日経過後に生まれた子

- 離婚後300日以内に生まれた子

- 妊娠後離婚、再婚して生まれた子(後婚の夫の子と推定)

(2)推定の及ばない嫡出子

子どもは嫡出推定がなされる期間に生まれたけれども、父子関係がないことが明らかな場合があります。

例えば、夫が刑事処分を受け服役中、夫が生死不明で失踪中、夫と事実上の離婚をして夫婦の実態が存在しない、長期間遠隔地に別居しているなどで、性的関係をもつ機会がないことが明らかといえるような事情があるときには、嫡出推定がなされる期間に生まれたとしても、推定は及ばないものとされています。ただし、嫡出が及ばない事情があっても、戸籍実務上、両親が法律婚をしている以上、出生届が提出されると、原則として夫が父と記載される取り扱いとなっていますので、子は嫡出子の身分を取得します。

非嫡出子で困ること

非嫡出子は、後で説明する「認知」がなされない場合、法律上の父子関係が発生しません。

法律上の父子関係が発生しないことで、非嫡出子には、次のような困る点、デメリットが生じます。

(1)戸籍の父の欄が空欄になる

非嫡出子は母親が出生届を出して母親の戸籍に入りますが、子の父の欄は空欄になります。一方で、父親となるべき者に認知されると、子どもの戸籍に父親の氏名と、「認知日」「認知者氏名」「認知者の戸籍」などが記載されます。

父親側の戸籍にも、「認知日」「認知をした子の氏名」「認知をした子の戸籍」などが記載されます。

(2)父親となるべき者の財産を相続できない

父親が亡くなった場合、その子は相続人となります(民法887条1項)。

ただし、法律上の親子関係が成立している必要があるので、嫡出子であるか、非嫡出子で認知されている子である必要があります。

認知されない非嫡出子には法律上の親子関係が発生していないので、父親の相続人とはなりません。

子どもの相続分(相続割合)は、相続人が誰なのか、その人数などによって異なってきますが、まったく権利がないのと、相続人として一定の相続分があるのとは、大変大きな違いとなります。

(3)養育費が請求できない

認知をしていなくても、母と父となるべき者の取り決めにより養育費の合意をすることは可能です。

しかし、養育費の話し合いに応じてもらえない場合や話し合っても合意できなかった場合には、養育費の支払いを求めて調停を申し立てたり、訴訟を提起したりすることができません。法律上の父子関係がないため、相手に扶養義務(民法877条1項)もないからです。

非嫡出子でも、認知により法律上の父子関係が成立

非嫡出子は、父が「認知」をすれば、法律上の父子関係が発生します(民法779条)。

認知された子どもは、父親の財産の相続権を得ます。また、父親に扶養義務が生じますので、父親に対して扶養を求めて養育費を請求することもできます。

非嫡出子にとって、認知により得られるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

認知の方法は、大きく二つあります。

(1)任意認知

父親となるべき者の側から、非嫡出子に対してする認知のことを、「任意認知」といいます。

胎児を認知するには、母親の同意が必要です(民法783条1項)。

子どもが生まれた後の認知で、子どもが成人している場合は、その子どもの承諾が必要です(782条)。

認知をした父は、子の身分関係安定の観点から、その認知を取り消すことはできません(民法785条)。

認知は、多くは役場に認知届を提出することで行われますが、遺言で行うこともできます(民法781条)。

(2)強制認知

母や子が認知を希望しているにも拘らず、父親となるべき者が自主的に認知しない場合もあります。

そのような場合、非嫡出子の側から、父親となるべき者に対して調停や裁判で認知を請求し、強制的に法律上の父子関係を生じさせることもできます。これを「強制認知」といいます。

調停の申立又は訴えの提起は、相手方となる父が生存中又は死亡後3年以内にしなければなりません(民法787条)。

死後3年以内であれば、死後認知を受けることで、父親の財産を相続することができます。

ただし、裁判上の手続きでは、子の生物学上の父であるという客観的事実の存在が重要になりますので、死後認知だと当人のDNA検査などが難しくなるかもしれません。

相続順位や相続分について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)認知後に養子縁組をした場合

認知された非嫡出子が、母親の結婚などにより別の男性と養子縁組することもできます。

養子縁組によっても法律上の親子関係が発生しますので(民法809条)、この場合、法律上の父親は二人いることになり、子どもは、それぞれの父親の相続人となります。

ただ、認知した父親から養育費を受領している場合、養子縁組によりその養育費の減額を請求されてしまう可能性があります。

再婚により子は養父と共同生活を送りながら扶養されることになりますので、扶養すべき義務は、養父が一次的、実親が二次的となると考えられているためです。

養育費の減額については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】嫡出子と非嫡出子の違いは、法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子か否か

非嫡出子は、父親に認知されない限り、父親の相続人となれず財産を引き継げなかったり、扶養請求ができなかったり、父の氏を名乗れないなどのデメリットがあります。

子どもから見ると、その不利益は非常に大きいものがあります。

子どもが嫡出子なのか非嫡出子なのか把握したうえで、非嫡出子であれば相手に認知を求めるなど検討するようにしましょう。