養育費の取り決めをせずに協議離婚してしまい後悔していませんか?

協議離婚にかぎらず、養育費の取り決めをせずに離婚する夫婦は少なくありません。養育費の取り決めをせずに離婚した場合であっても、離婚後に養育費を請求することは可能です。

養育費を請求する前に、金額の相場や実情について知っておきましょう。

この記事を読んでわかること

- 養育費の実情

- 離婚後の養育費の請求方法

- 養育費の金額の決め方

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

養育費の支払いは親として果たすべき責任である

親が離婚した場合、子どもを引き取って直接育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。

養育費は、離婚をしたとしても親として当然支払わければならない費用といえます。

協議離婚の半数以上が養育費を取り決めずに離婚している

養育費は、離婚後も親として当然支払わなければならない費用となりますが、協議離婚によりひとり親世帯となった世帯のうち半数以上が養育費を取り決めずに離婚をしています。

| 母子世帯の母の養育費の取り決めの有無 | 父子世帯の父の養育費の取り決めの有無 | ||

|---|---|---|---|

| 協議離婚の総数 | 75万8312 | 協議離婚の総数 | 8万7569 |

| 取り決めをしている | 33万633(43.6%) | 取り決めをしている | 2万1137(24.1%) |

| 取り決めをしていない | 41万3354(54.5%) | 取り決めをしていない | 6万4096(73.2%) |

| 不詳 | 1万4325(1.9%) | 不詳 | 2336(2.7%) |

参照:令和3年度全国ひとり親世帯等調査 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

※協議離婚の場合の抜粋となります。なお、令和3年度の調査結果は推計値です。

離婚後、養育費を受け取っていない世帯が半数以上を占めています。

また、過去受けたことがあるが現在は養育費を受けていないという世帯も一定数あります。

| 母子世帯の母の養育費の受給状況 | 父子世帯の父の養育費の受給状況 | ||

|---|---|---|---|

| 総数 | 107万9213 | 総数 | 10万5134 |

| 現在も受けている | 30万3252(28.1%) | 現在も受けている | 9191(8.7%) |

| 過去に受けたことがある | 15万3444(14.2%) | 過去に受けたことがある | 5008(4.8%) |

| 受けたことがない | 61万3567(56.9%) | 受けたことがない | 9万277(85.9%) |

| 不詳 | 8950(0.8%) | 不詳 | 659(0.6%) |

参照:令和3年度全国ひとり親世帯等調査 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

※令和3年度の調査結果は推計値です。

協議離婚後に養育費の請求をすることは可能!

養育費について取り決めていなかったからといって、養育費の受け取りを諦める必要はありません。

離婚後であっても養育費を請求することは可能な場合があります。

仮に、離婚時に「養育費はいらない」と言ってしまった場合や、「養育費は無し」という離婚条件に合意してしまった場合であっても、その後の事情の変更により養育費を請求が認められたケースは存在します。

離婚時に「養育費なし」の合意をした場合についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

協議離婚後に養育費の請求をする方法とは

離婚後に養育を請求するには、次の2つの方法があります。

- 元夫(妻)に対して請求(話し合いで決める)

- 家庭裁判所での調停(審判)の申立て

(1)元夫(妻)に対して請求(話し合いで決める)

養育費については、まず元夫(妻)に請求することから始めます。

そして、元夫(妻)が養育費の請求に応じる場合には、具体的に、養育費の金額や支払い期間などについて話し合うことになります。

養育費について話し合っておくべきことは、次のとおりです。

- 養育費の金額(例:毎月〇万円など)

- 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)

- 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)

- 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき) など

特に、「臨時の費用」については忘れがちなので注意が必要です。

子どもには突然、高額な費用(例えば、学校の入学金、突然のケガや病気の治療費など)が必要になることがあります。そういった場合に、その都度支払いを求めるのかなどについて話し合っておくことが必要です。

養育費は、通常、月々の分割払いのことが多いですが、養育費を一括で支払ってもらう場合もあります。

養育費の一括請求についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

(2)家庭裁判所での調停もしくは審判

養育費の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めることになります。

裁判所と聞くと、法廷で行われる裁判のイメージがあるかもしれませんが、「調停」とは、あくまでも話し合いの手続きとなります。

調停では、当事者が話しやすいように、基本的に、当事者が向き合って話すということはありません。個室で、調停委員(通常、男女2名です)に双方が個別に話す形で進めていくことになります。そして、調停で話し合いがまとまらない場合には、これまでの話し合いを踏まえて、裁判官が養育費について決定(審判)することになります。

参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan

養育費の金額の決め方とは

それでは、具体的にいくら養育費を支払ってもらえるのでしょうか。

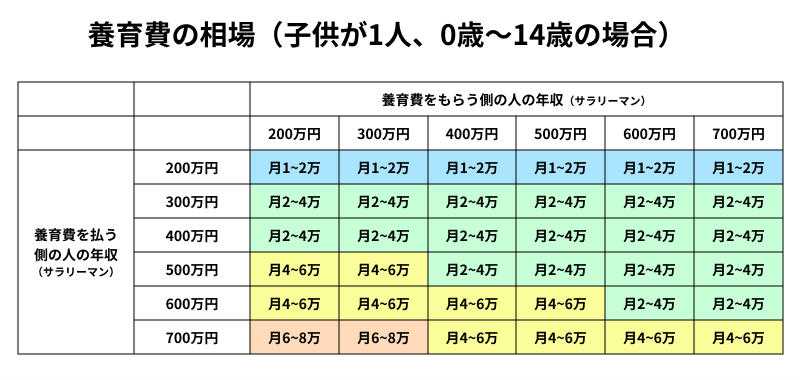

養育費の金額については、「養育費算定表」が参考になります。

「養育費算定表」とは、調停や裁判で養育費を決めるときに参考にされるものです。

夫婦で話し合って養育費を決める場合には、必ずしも「養育費算定表」に従わなければならないというわけではありませんが、目安として参考にされることが多いです。例えば、養育費算定表では、子どもが0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には、夫婦の年収に応じて次のように計算されることになります。

養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」に夫婦の年収や子どもの人数などを入れることで、受取額の目安をチェックすることができます。

養育費の交渉のポイントとは

養育費は、あなたが一人で子どもを育てていくために必要な費用ですので、後悔のない取り決めをするようにしましょう。

後悔しない養育費の取り決めを行うためのポイントは、次のとおりです。

- 養育費について話し合ったことは公正証書にする

- 元夫(妻)が払い続けられる金額にする

(1)養育費について話し合ったことは公正証書にする

養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めには「公正証書」の形で残しておくことがおすすめです。

公正証書についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

(2)元夫(妻)が払い続けられる金額にする

子どもを育てるのには多くのお金が必要となります。そのため、少しでも多くの養育費をもらいたいと思うかもしれません。

しかし、元夫(妻)の支払い能力を大きく超えた金額を設定すると、途中から支払わなくなってしまうかもしれません。元夫(妻)が支払い続けられるように、相手の経済状況も考慮して、養育費の金額を決めるようにしましょう。

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。

参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省

参考:公正証書の作成の手続がデジタル化されます!|公証人連合(https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf)

(1)具体的に何が変わる?

この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。

同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。

公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。

(2)デジタル化のメリットとデメリット

デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。

(2-1)メリット

メリットとしては、次の3点があげられます。

- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。

- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。

- スケジュール調整が容易になる。

(2-2)デメリット

デメリットとしては、次の3点があげられます。

- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。

- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。

- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。

(3)手数料の見直し

手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。

また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。

【まとめ】養育費を諦めるのは早い!離婚後も養育費を請求できる可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 「養育費」とは、親が離婚した場合、子どもを直接育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して請求できる、子どもを育てていくための養育に要する費用のことをいいます。

- 協議離婚の半数以上が養育費を取り決めずに離婚している

- 離婚時に養育費について取り決めなかったからといって、養育費の受け取りを諦める必要はなく、離婚後であっても養育費を請求することは可能な場合がある

- 離婚後に養育費の請求をする方法

- 元夫(妻)に対して請求(話し合いで決める)

- 家庭裁判所での調停(審判)の申立て

- 後悔しない養育費の取り決めを行うためのポイント

- 養育費について話し合ったことは公正証書にする

- 元夫(妻)が払い続けられる金額にする

アディーレ法律事務所では、現在養育費を受け取れておらず、養育費を請求したいという方からのご相談を承っていますので、お悩みの方は一度ぜひご相談ください。