子どもの進学により教育費の負担が大きくなったなどの理由から、養育費を増額してほしいと考える方は少なくありません。

一度決めた養育費であっても、場合によっては増額できることがあります。

もっとも、勝手に増額することはできませんので、まずは養育費を支払っている元夫(妻)と養育費の増額について話し合うようにしましょう。

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てることになります。

この記事を読んでわかること

- 離婚後に養育費を増額できるのか?

- 離婚後の養育費の増額が認められやすいケースとは?

- 離婚後の養育費の増額が認められるためのポイントとは?

離婚後に養育費を増額できる?

離婚によって離れて暮らしていても、親である以上、子に対する扶養義務を継続して負うことに変わりはありません。

子どもと離れて暮らす方の親が子どもに対する扶養義務を果たす1つの方法が、養育費の支払いです。

一度養育費の金額を決めた後でも、親子をとりまく環境・事情の変化次第では、後になって養育費の金額を増額できる場合があります。

養育費の増額が認められやすいケースとは?

養育費の金額について夫婦で納得して決めた以上は、増額は難しいのが通常です。

しかし、離婚時には予期できなかった環境や事情の変化により、養育費の増額することができる場合があります。

例えば、次のような場合には、養育費の増額が認められやすい傾向があるといえます。

- 養育費を決めた時点では、養育費を支払う側が無職やアルバイトであったが、正社員となって収入が大きく増加した

- 子どもの進学などで教育費が増加した

- 子がケガや病気になり、特別な医療費がかかるようになった

- 養育費を貰う側の親が病気やリストラなどで無収入になった

養育費の増額が認められやすいケースについて詳しくはこちらをご覧ください。

養育費の増額の向けて必要な手続とは?

養育費の増額は、原則、養育費を支払う元夫(妻)との話し合いで決めることになります。

話し合いで決めることが難しい場合には、家庭裁判所に調停を申立てることになります。

(1)話し合い

養育費の増額のためには、まずは養育費を支払う元夫(妻)と話し合って、増額に同意してもらうことが基本となります。

そこで、まずは養育費を支払う元夫(妻)に対して、養育費の増額を希望すること、その理由などについて真摯に説明して、同意を得られるよう話し合うようにしましょう。

なお、ここで話し合いがまとまった場合には、話し合った内容を公正証書という形で書面にしておくことをおすすめします。

公正証書としておけば、養育費の未払いが発生した場合にすみやかに相手の預貯金や給料を差し押さえる強制執行手続きをとることができます。

公正証書について詳しくはこちらをご覧ください。

(2)家庭裁判所での調停

当事者同士で話し合っても、増額について折り合いがつかない場合や話し合い自体が難しい場合には、養育費の増額を求める調停を申立てて、調停委員を交えて話し合いを行うことになります。

調停では、調停委員が双方の主張を聞き、養育費の増額が妥当か、それについての合意が可能かどうかについて、話し合いを仲介します。

調停はあくまで話し合いの手続きとなりますので、当事者が納得しない限りは、勝手に話が決められてしまうということはありません。

また、元夫(妻)と顔を合わせたくないという場合でも、なるべく当事者が顔を合わせることが無いよう配慮されており、話し合いは個別に調停委員と話す形ですすめられます。

調停での話し合いの結果、増額や金額について合意できた場合には、調停は成立し、養育費は成立した調停の内容の通りに変更されます。

(3)調停でも話合いがまとまらなかった場合には審判

調停で話し合っても合意できない場合には、調停は不成立となりますが、引き続き審判手続に移行します。

審判手続では、裁判所が、「養育費の合意がなされた当時に予測できなかった事情の変更があったかどうか」という観点から様々な事情を考慮して、事情の変化があり、養育費の増額が妥当だと認められる場合には、増額後の養育費の金額について判断し、審判を下します。

調停や審判では養育費の金額はどのように決められる?

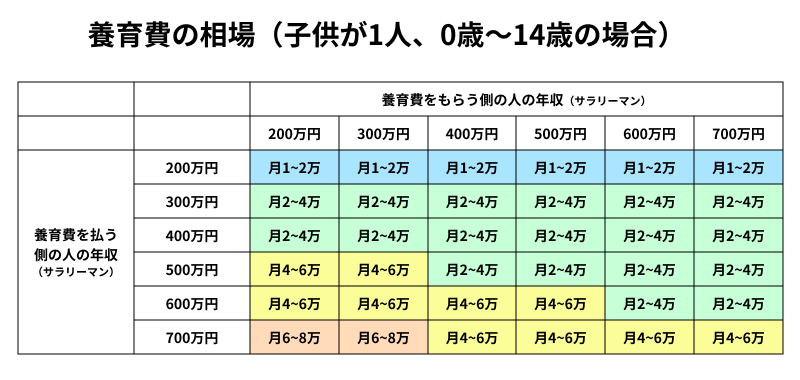

調停や審判では、養育費の金額について「養育費算定表」を参考にされています。そのため、「養育費算定表」を大きく超えて増額することは難しい場合があります(なお、当事者間の合意があれば、「養育費算定表」を大きく超えた増額も可能です)。

例えば、養育費算定表では、子どもが0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には、夫婦の年収に応じて次のように計算されることになります。

養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」に元夫婦の年収や子どもの人数などを入れることで、受取額の目安をチェックすることができます。

もっとも、あくまで離婚調停は話し合いですので、算定表の金額が絶対というわけではありません。

例えば、養育費算定表は、子どもが公立学校に通っていることを前提としていますので、私立学校に通っている場合などには、養育費算定表の金額よりも高い金額とされることがあります。

離婚後の養育費の増額が認められるためのポイント

離婚後の養育費の増額が認められるためには、どうして増額が必要なのか、現在の金額ではなぜ足りないといえるのかを調停委員や裁判官に対してアピールする必要があります。

そのため、離婚後の養育費の増額が認められるためには、次のポイントを意識するようにすると良いでしょう。

- 養育費の増額が必要な理由について、詳細に伝えるようにする

- 現在の家計の状態や自分の収入も明らかにすることが必要な場合もある

(1)養育費の増額が必要な理由について、詳細に伝えるようにする

養育費の増額について元夫(妻)に納得してもらう、または、裁判官にみとめてもらうためには、養育費の増額が必要な理由についてきちんと説明する必要があります。

例えば、子どもが高校や大学に進学し、教育費がさらに必要となった場合には、入学金や学費の明細を提示し、具体的にいくらのお金が必要となったのかを示すようにしてください。その際には、入試要項など学費が客観的に分かる資料を提示すると良いでしょう。

(2)現在の家計の状態や自分の収入を明らかにすることが必要な場合もある

また、現在の家計の状態や自分の収入を明らかにすることが必要な場合もあります。

教育費がさらに必要となったとしても、現在の家計の状態から支払うだけの経済的余裕が十分にある場合には、養育費の増額を納得してもらうことは難しい場合があります。

そこで、現在の家計の状態や自分の収入を明らかにし、現在の養育費では十分な教育費を捻出することが難しいことをアピールする必要が生じることもあるでしょう。

家庭裁判所での養育費増額調停について詳しくはこちらをご覧ください。

養育費の増額には慎重な交渉が必要!弁護士に相談・依頼することも検討しましょう

養育費の増額交渉や調停は自分で行うこともできますが、養育費の増額について元夫(妻)や調停委員・裁判官に納得してもらうためには、法律知識やノウハウがないと有利に進められないリスクがあるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼する具体的なメリットとしては、主に次の3つが挙げられます。

- 妥当な養育費の金額や増額が認められる可能性について、適切なアドバイスを受けられる

- 弁護士が交渉窓口となることで、元夫(妻)が話し合いに応じてくれやすくなる

- 調停委員を説得したり、審判で法的な主張・立証をしたりと、弁護士の交渉力によって有利な結果を得られる可能性が高まる

【まとめ】離婚後の養育費増額請求は可能な場合がある!増額が必要な理由を明確に説明しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 一度養育費の金額を決めた後でも、親子をとりまく環境・事情の変化次第では、後になって養育費の金額を増額することができる場合がある

- 養育費の増額が認められやすいケース

- 養育費を決めた時点では、養育費を支払う側が無職やアルバイトであったが、正社員となって収入が大きく増加した

- 子どもの進学などで教育費が増加した

- 子がケガや病気になり、特別な医療費がかかるようになった

- 養育費を貰う側の親が病気やリストラなどで無収入になった

- 養育費の増額は、原則、養育費を支払う元夫(妻)との話し合いで決める必要がある

- 話し合いで決めることが難しい場合には、家庭裁判所に対して調停や審判を申立てる

- 調停や審判では、養育費の金額について「養育費算定表」を参考にされているため、「養育費算定表」を大きく超えて増額することは難しい場合がある

- 離婚後の養育費の増額が認められるためのポイント

- 養育費の増額が必要な理由について、詳細に伝えるようにする

- 現在の家計の状態や自分の収入も明らかすることが必要な場合もある

離婚する際に養育費について話し合い、納得して決めた金額だったとしても、離婚後に事情が変化することは珍しいことではありません。

場合によっては、家庭裁判所が増額を認めるケースも存在しますし、家庭裁判所に申立てるまでもなく、元夫(妻)が増額に応じてくれる可能性もあります。

いずれにせよ、法的な知識や交渉力が必要になってくると考えられますので、離婚後に養育費を増額したいとお考えの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。