「早く離婚したかったので養育費なしの合意をした」

「養育費を放棄してでも親権がほしかった」

このような理由で養育費なしの合意をすることは少なくありません。

養育費なしの合意は有効なのでしょうか?

結論から言うと、養育費なしの合意は有効です。

もっとも、このような合意をしても、子どもが離れて暮らす親に対して生活費(扶養料)を請求することができる場合があります。

この記事を読んでわかること

- 養育費が支払われる期間

- 養育費なしの合意の効力

- 離婚協議書の内容

ここを押さえればOK!

養育費の支払い期間は、通常請求時から始まり、子どもが経済的・社会的に自立するまで続きます。具体的な終期は当事者間の合意で決められますが、一般的には成人時または大学卒業時までとされることが多いです。

離婚時に養育費なしの合意をすることは原則として有効ですが、将来的な事情の変更により、養育費の請求が認められる場合があります。また、養育費についての合意の有無にかかわらず、子どもには親に対して「扶養料」を請求できる場合があります。

離婚協議書には養育費の取り決めを含め、財産分与、慰謝料、親権者の指定、面会交流などの項目を記載することが重要です。将来のトラブル防止のため、書面での合意が推奨されます。

離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

養育費とは?

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、子どもを引き取って直接育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。

この費用が「養育費」というものです。

離婚をしたとしても、子どもの親として当然支払ってもらうべき費用ということになります。

養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための扶養義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。

生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。

つまり、養育費は、子どもが非監護親と同様の生活水準を保てるように支払ってもらうべきものであるということです。

そして、非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で養育費の支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。

したがって、「養育費」は、非監護親が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。

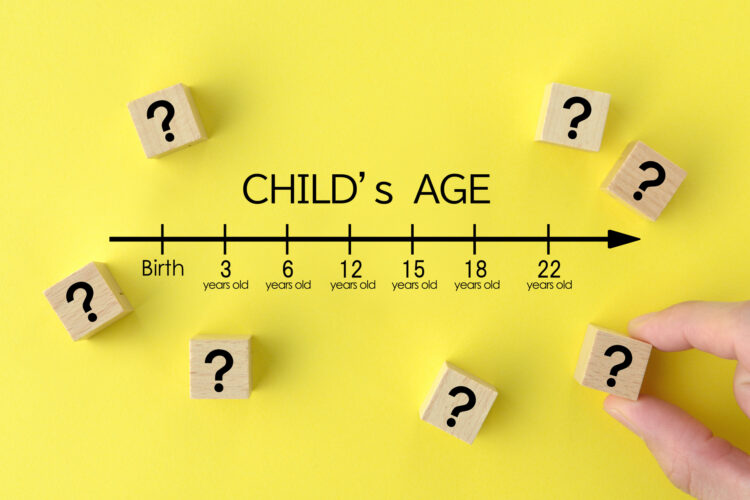

養育費が支払われる期間とは?

いつから養育費が発生し、いつまで受け取ることができるのでしょうか。

「いつから」という始期については、複数の考え方がありますが、基本的には、養育費を請求した時点と考えられています。

具体的には、次のとおりです。

- 離婚時に養育費の取り決めをした場合……離婚時から

- 離婚時に養育費の取り決めをせずに離婚後に請求した場合……請求時から(※)

※家庭裁判所に対して調停・審判を申立てた時=請求時とされるケースがほとんどです。ご自身で請求して支払われない場合には、速やかに調停・審判を申立てた方がいいので、対応が難しい場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

一方、「いつまで」という終期については、養育費が「未成熟子」の監護に関する費用とされることから、子どもが「未成熟子でなくなるときまで」と考えられています。

「未成熟子でなくなる」とは、必ずしも成人することとイコールではなく、経済的・社会的に自立して生活できるかどうかという点がポイントになります。

養育費の話し合いにおいて、通常、未成熟子でなくなる時点を特定して合意しますが、特定しない場合、基本的に成人する時点と考えられます。

なお、民法改正により成人年齢が18歳となりましたが、改正前に「成人まで」と合意した場合には、20歳まで養育費をもらえると考えられています。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について 研究報告の概要|裁判所 – Courts in Japan

大学の進学率が高くなっていますので、大学卒業するまで養育費を支払ってほしい、と希望するケースも多くなっています。

終期については、両者で合意できれば、「22歳の3月まで」(大学卒業時の年齢)などとすることができます。

離婚の際に養育費なしの合意は有効?

離婚の際に養育費なしの合意をすることは原則、有効となります。

養育費は必ずもらわなければならないというものではありませんので、夫婦で養育費なしの合意をすることは可能です。

養育費なしの合意をしても、将来的にお金に困ったらどうすればいい?

養育費なしの合意をした時点では経済的に困っていなくても、将来はどうなるのかわかりません。

このような場合、養育費なしの合意をしたとしても、非監護親に養育費もしくは扶養料を請求できることがあります。

(1)養育費なしの合意をしたとしても、養育費の請求をできる場合がある

養育費不請求の合意をした場合でも、その後の事情の変更により養育費の請求が認められた裁判例について紹介します。

| 裁判日付 | 内容 |

| 大阪高裁 昭和56年 2月16日 | 父母が離婚の際に、養育費不請求の合意をした場合であっても、未成年の子の成長に伴い養育費が増加したこと等事情に変更が生じた場合には、養育費不請求の合意の変更を求めることができると判断しました。 ※なお、この事例は、父母の経済力に大きな差があった場合でした。 一方、養育費が多少増加したとはいえ、父母の経済力に大きな差がなく、子らも日常生活に困るような場合ではなかった事例については事情の変更があったとはいえないとして養育費不請求の合意の変更を求めることはできないと判断した事例もあります(福島家裁昭和46年4月5日(判例タイムズ279号376頁))。 |

| 大阪家裁 平成元年 9月21日 | 父母が離婚の際に、母から父に対して財産上の請求をしない旨の合意をした場合(離婚の時点では父が無職で、無収入であった)であっても、その後父が仕事を得て、安定した収入を得ることができるようになった一方で、母は最低の生活費を下回るような収入しかない場合には、事情の変更が生じ、養育費不請求の合意の変更を求めることができると判断しました。 |

(2)養育費についての合意の有無にかかわらず、子どもは「扶養料」を請求できる場合がある

夫婦間で養育費なしの合意をしたとしても、子どもには関係ありません。

これは、夫婦間で養育費の不払いの合意をしても、親子の間には生活保持義務があり、親と同等の生活を子どもに与えなければならない、とされているからです。

そのため、親と同等の生活が与えられていない場合、子どもには親に対して「扶養料」を請求できるとされているのです。

これは、非監護親に対しても請求することができます。

「扶養料」の請求については養育費についての合意の有無に左右されません。

そのため、養育費について合意があろうがなかろうが、子が親に対して「扶養料」を請求することはできます。

さらに、民法上、扶養を受ける権利は処分することができないとされているため(民法881条)、「扶養料」を請求しないことを夫婦で合意することもできません。

なお、扶養料を請求する場合には、基本的には、監護親が子の法定代理人として、子に代わって、非監護親に対して「扶養料」を請求することになります。

離婚協議書はどうする?

養育費なしの合意についても、将来的なトラブルを防ぐ観点から、きちんと書面に残しおくことをおすすめします。

離婚協議書を作成しておくと、離婚がスムーズであり、離婚後のトラブルにも対応できます。

離婚協議書の作成時には、養育費以外にも、次のような項目を取り決めておくことが必要となります。

- 夫婦の共有財産の清算(財産分与)

- 慰謝料などの金額、条件

- 親権者の指定

- 子どもの面会交流 など

離婚協議書の書き方について詳しくはこちらをご覧ください。

離婚協議書は個人で作成することができますが、弁護士に依頼したり、(金銭の支払いについて取り決めがある場合には)執行力のある公正証書にする方法もあります。

【公正証書とは?】

公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいい、全国に約300ヶ所ある公証役場で作成することができます。

強制執行認諾文言といって、「債務者が本契約の債務を約束通りに履行しなかったときは、直ちに強制執行を服することを承諾する」との文言を公正証書に記載しておくことで、約束通り支払われなかった場合には、公正証書を根拠として、相手の財産を差し押さえるための手続き(強制執行手続き)が可能となります。

公正証書について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】離婚の際養育費なしの合意は原則として有効だが、後から養育費もしくは扶養料を請求できることがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 子どもを引き取って直接育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用(養育費)を請求することができる

- 養育費が支払われる期間とは、基本的には、養育費を請求した時点から未成熟子でなくなる時点までにあたる

- 養育費は必ずもらわなければならないというものではないので、夫婦間で養育費なしの合意をすることは可能

- 養育費不請求の合意をした場合でも、その後の事情の変更により養育費を請求が認められる場合がある

- 養育費についての夫婦間の合意の有無にかかわらず、子どもは「扶養料」を請求できる場合がある

- 養育費なしの合意についても、将来的なトラブルを防ぐ観点から、きちんと書面に残しておくことがおすすめ

まだ離婚前で養育費を請求するかお悩みの方や、離婚の際に養育費なしの合意をしてしまってお困りの方は、離婚や養育費を取り扱っている弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2024年8月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール|0120-554-212)にご相談下さい。