「配偶者が亡くなった後も、住み慣れた家に住み続けたいし、当面のお金にも困らないようにしたい!」

このように希望する方は大変多いです。しかし、住み続けるために自宅を相続すれば、その分預金を相続できないなど、法制度の問題点が指摘されていました。

そこで、2018年(平成30年)に120年ぶりに民法が改正され、このような希望を叶えるべく、「配偶者居住権」(民法1028条)が創設されました。

今回の記事では、この配偶者居住権の意味と、そのメリットについて、弁護士がご説明します。

なお、デメリットについては、次の記事をご覧下さい。

債務整理に関するご相談は何度でも無料!

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意

国内65拠点以上(※1)

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応

配偶者居住権の意味

配偶者居住権とは、残された配偶者が、

- 「無償」で

- 亡き配偶者と居住していた建物(以下、「居住建物」といいます)の「全部」を

- 「使用及び収益」することができる

権利です(民法1028条)。

この配偶者居住権を取得すると、配偶者の判断で、次のことができます。

- 配偶者が、住み慣れた居住建物に、引き続き住むこと(民法1028条)

- 配偶者が、居住建物の一部で、営業をすること(同条)

- 配偶者が、居住建物の使用及び収益に必要な限度で敷地を利用すること(同条)

- 配偶者が、相続開始前には居住建物の一部にしか居住していなかった場合でも、配偶者居住権を取得後、従前居住していなかった部分も使用・収益すること(民法1032条1項 但書)

- 配偶者が、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすること(民法1033条1項)

配偶者居住権には、居住建物を売却する権限などはありません。

建物の所有権を持っている人はその建物を売却できますので、この点で違いがありますね。

配偶者居住権のメリット

次に、建物所有権ではなく、配偶者居住権を取得するメリットをみていきましょう。

(1)配偶者のメリット:住む場所を確保した上に、生活費も確保

配偶者居住権には、居住建物を売却する権利等がありません。その代わりに、配偶者居住権の価格は、居住建物の所有権の価格よりも低くなります。

価格が低くなった分、残された配偶者は、預金など、居住建物以外の遺産を多く取得しやすくなります。

預金などを多くもらえた方が、当面の生活費を確保しやすいですよね。

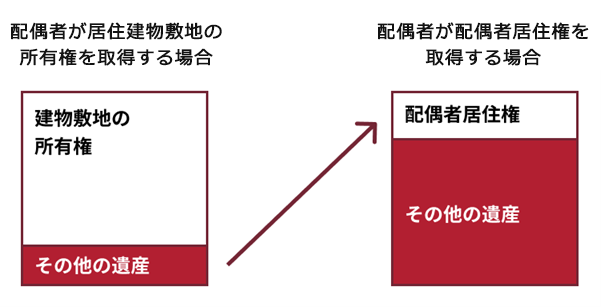

例えば、これから遺産分割をする居住建物敷地の価格が、1000万円、その他の遺産は預金1500万円とします(遺産総額2500万円)。

相続人は、妻と子1人とします。

妻はまだ、居住建物敷地の所有権と配偶者居住権のいずれを取得するか、決めてはいませんが、妻と子の間で、配偶者居住権の価格を400万円とするとの合意をしたとします(なお、配偶者居住権の価格の算定方法については、こちらの記事をご覧ください)。

さてこの場合、法定相続分2分の1で妻が遺産を取得すると、妻がもらえる遺産総額は2500万円×2分の1=1250万円です。

妻が居住建物敷地の所有権と、配偶者居住権のいずれを取得するかで、この1250万円の内、いくらが預金の額となるのかが、変わります。

- 妻が居住建物敷地の所有権を取得する場合

妻が取得できる遺産総額1250万円 - 居住建物敷地の価格1000万円

=妻が取得できる預金 250万円 - 妻が配偶者居住権を取得する場合

妻が取得できる遺産総額1250万円 - 配偶者居住権400万円

=妻が取得できる預金 850万円

このように配偶者が居住建物敷地の所有権を取得した場合よりも、配偶者居住権を取得した場合の方が、配偶者が取得できる預金が600万円増えることになります。

配偶者居住権を取得すると、引き続き住み慣れた家に住み続けることができる上に、生活費もより多く確保しやすくなるというわけです。

【イメージ図】配偶者が取得できる遺産

(2)建物所有者のメリット:残された配偶者が死亡した後の紛争防止

配偶者居住権の取得により、残された配偶者が死亡した後の紛争防止が期待できます。

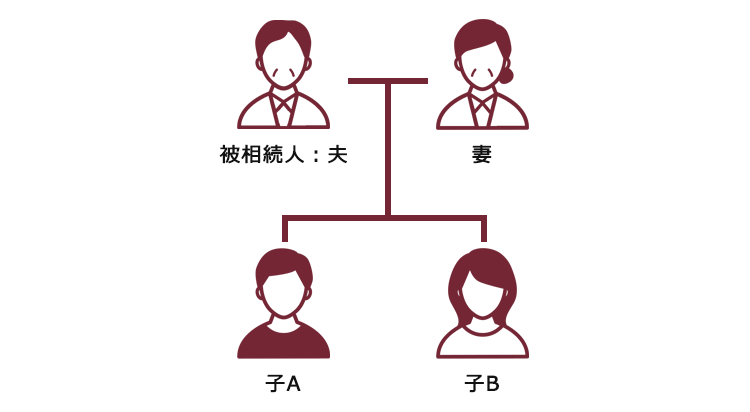

夫が亡くなり、相続人として、妻(配偶者)と子A、子Bがいる、という例でみていきましょう。

(2-1)配偶者が居住建物の所有権を取得した場合

- 一次相続

まず夫が亡くなった際、亡き夫の居住建物の所有権の相続が発生します。

妻と子A、子Bらがそれぞれ対立した挙句、妻が居住建物の所有権を取得したとします。

- 二次相続

その後、妻も死亡すると、また、居住建物の所有権の相続が発生します。

今度は再び子Aと子Bが、この居住建物の所有権を巡って対立する可能性があります。

相続が起きても揉めない家庭もありますが、相続のたびに揉めてしまう家庭があるのも事実です…。

(2-2)配偶者居住権を取得した場合

- 一次相続

まず夫が亡くなった際、妻と子A、子Bらがそれぞれ対立したものの、亡き夫の居住建物の所有権は子Aが取得し、配偶者居住権は妻が取得することになったとします。

- 二次相続

その後、妻が死亡した際に、亡き夫が有していた居住建物の所有権の相続が再び発生することはありません(所有権は一時相続の時点で既に子Aが取得したため)。

また、配偶者居住権も、これを取得した配偶者が死亡すると消滅します(民法1036条、597条3項)。

このように、配偶者居住権を取得すると、残された配偶者が死亡した際(二次相続の際)に、「先に亡くなった配偶者が有していた居住建物の所有権をめぐる紛争」が発生することはなくなります。

子A、子Bからしてみれば、父親が亡くなったときに、建物所有権の相続をめぐる紛争を終わらせることができるのです。

【まとめ】配偶者居住権には、住む場所を確保できるなど様々なメリットが

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 配偶者居住権とは、残された配偶者が、「無償」で、亡き配偶者と居住していた建物の「全部」を「使用及び収益」することができる権利(民法1028条)。

- 配偶者居住権のメリットは、次の通り。

- 住む場所を確保した上に、生活費も確保

- 残された配偶者が死亡した後の紛争防止

配偶者居住権にはデメリットや注意点もあります。

デメリットや注意点については、次の記事をご覧ください。

夫が亡くなった場合には、相続するのであれば相続関連の手続きも必要になってきます。

アディーレ法律事務所には、相続放棄、相続税、遺言書作成など、複雑な遺産相続の手続をまとめて依頼できます。

遺言・遺産相続のお悩みは人によって様々です。

一度そのお悩みを、アディーレに聞かせていただけませんか。

相続に関するご相談は、お電話ですることができ、何度でも無料です(2024年12月時点)。こちらのフリーコール(0120-554-212)までお電話ください。