児童扶養手当法等の一部が改正され、2024年11月分から、受給者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられ、手当が厚くなりました。

児童扶養手当の金額は、収入額や子どもの人数などの事情によって異なります。

この記事では、2024年11月1日の制度変更以降の手当を前提に、いくつかのパターンでシミュレーションをしてみましたので、参考にしてください。

この記事を読んでわかること

- 児童扶養手当を受給するための要件

- 【2024年11月分から】 児童扶養手当の所得制限

- 【2024年11月分から】児童 扶養手当の金額(パターン別シュミレーション)

ここを押さえればOK!

具体的には、受給者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられ、手当が増額されます。ただし、所得制限があり、受給者の所得や同居する家族の所得が一定以上である場合、手当が減額または支給されないことがあります。また、申請のタイミングや受給期間が5年または7年を超えると支給額が半額になること、支給が停止される場合があることなどには注意が必要です。

離婚を考えている場合は、事前に役所で相談し、具体的な支給額を確認することが重要です。

離婚の際には、財産分与や年金分割など、検討すべきことが多くあります。離婚をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

児童扶養手当とは

「児童扶養手当」とは、父母の離婚などが原因で、父親または母親と暮らしている児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)に対して支給される手当のことです。

父または母に代わって祖父母やおじ・おばなどの親族が養育者になっている場合も受給権者となれます。

(1)児童扶養手当の受給要件

児童扶養手当は基本的に、主に次のいずれかに該当する子どもを監護する母や、次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、その子どもと生計を同じくする父が、児童扶養手当を受けることができます。

- 父母が婚姻を解消した子ども

- 父又は母が死亡した子ども

- 父又は母が政令で定める障害状態にある子ども

- 父又は母が生死不明の子ども

- 父又は母が1年以上遺棄している子ども

- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども

- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども

- 婚姻によらないで生まれた子ども

- 父母とも不明な子ども など

なお、ここでいう子どもとは0~18歳までの子どものことです。

子どもに一定の障がいがある場合は20歳まで受給可能となっています。

(2)児童扶養手当の受給が制限されるケース

児童扶養手当の請求者または子どもが次のいずれかに当てはまる場合は、請求しても受給できないのでご注意ください(児童扶養手当法4条2項、3項)。

- 受給資格者(父又は母、養育者)が日本国内に住所がないとき

- 児童が日本国内に住所がないとき

- 児童が里親に委託または、母子生活支援施設などを除いた児童福祉施設などに入所したとき

- 父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき

- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が政令で定める障害状態にある場合を除く)

その他、児童扶養手当は、受給者の扶養する子どもの人数に応じた所得制限があります(所得制限については後で説明します)。

(3)児童扶養手当の受給方法

児童扶養手当を受給するためには、居住している自治体の役場の窓口で必要書類を添えて請求します。市区町村長の認定を受けると翌月から支給が開始されます。

窓口では次の書類が必要となることが多いですが、必要書類は各自治体によって異なるため各自治体に問い合わせをするのが確実です。

- 申請者と児童の戸籍謄本

- 賃貸契約書(住まいが持ち家の場合は不要)

- 請求者の本人確認書類

- 申請者及び児童のマイナンバーカード

- 請求者名義の通帳 など

【2024年11月分から制度拡充】児童扶養手当の所得制限と第3子以降の加算額引き上げ

児童扶養手当法等の一部が改正され、2024年11月分から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられ、手当が厚くなりました。詳しく説明します。

(1)受給者本人の所得制限引き上げ

児童扶養手当は、前年の所得に応じて、全部を支給する全部支給と、一部を支給する一部支給があります。

前年の所得が一部支給の所得限度額を超えると、児童扶養手当は受け取ることができません。

2024年11月分から、受給者本人の所得限度額が引き上げられますので、それまでは所得制限により受給できなかった方も、児童扶養手当が受給できる可能性があります。

制度変更前と、2024年11月分からの所得限度額は次のようになります。

| 扶養する児童等の数 | 全部支給となる所得限度額(本人) | 一部支給となる所得限度額(本人) | ||||||

| 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |||||

| これまで | 2024年11月分から | これまで | 2024年11月分から | これまで | 2024年11月分から | これまで | 2024年11月分から | |

| 0 | 122万円 | 142万円 | 49万円 | 69万円 | 311万4000円 | 334万3000円 | 192万円 | 208万円 |

| 1 | 160万円 | 190万円 | 87万円 | 107万円 | 365万円 | 385万年 | 230万円 | 246万円 |

| 2 | 215万7000円 | 244万3000円 | 125万円 | 145万円 | 412万5000円 | 432万5000円 | 268万円 | 284万円 |

| 3 | 270万円 | 298万6000円 | 163万円 | 183万円 | 460万円 | 480万円 | 306万円 | 322万円 |

| 4 | 324万3000円 | 352万9000円 | 201万円 | 221万円 | 507万5000円 | 527万5000円 | 344万円 | 360万円 |

| 5 | 376万3000円 | 401万3000円 | 239万円 | 259万円 | 555万円 | 575万円 | 382万円 | 398万円 |

なお、申請者が所得制限以下の所得であったとしても、申請者と生計を共にする一定の家族の所得額も考慮されます。その所得額が一定以上あると、全部又は一部の支給は受けられません。

また、申請者の扶養親族によっては所得制限限度額がさらに加算されることもあります。児童扶養手当を受け取れるのか受け取れないのかについては、一度、お住いの各自治体に確認すると良いでしょう。

(2)第3子以降の加算額引上げ

児童扶養手当は、請求者の所得により、児童の人数により定められている金額を全額もらえる場合(全部支給)と一部もらえる場合(一部支給)があります。

- 全部支給の場合、子ども1人目:4万5500円となります。一部支給の場合は、所得に応じて1万740円~4万4130円まで10円単位で変動します。

- 子ども2人目の加算額は、全部支給の場合1万750円となります。一部支給の場合は、所得に応じて5380円~1万740円まで10円単位で変動します。

- 2024年11月分から、子ども3人目以降の加算額が引き上げられ、全部支給6450円⇒1万750円、一部支給6440円~3230円⇒1万740円~5380円になります。

図にすると次のようになります(2024年12月時点)。

| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |

|---|---|---|

| 児童1人のとき | 4万5500円 | 1万740円~4万5490円 |

| 児童2人のとき | 1万750円を加算 | 5380円~1万740円を加算 |

| 児童3人以上のとき | 1万750円を加算 | 5380円~1万740円を加算 |

児童扶養手当を計算するための基礎知識

児童扶養手当を計算するための基礎知識を見ていきましょう。

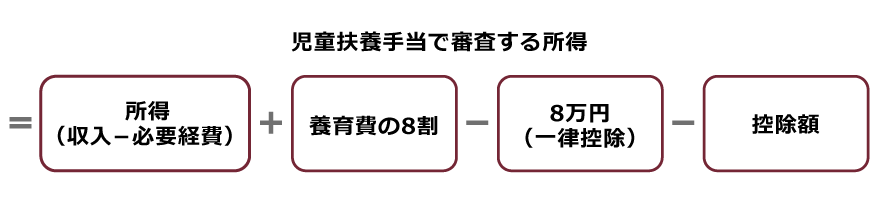

(1)児童扶養手当における「所得」の計算方法

まず、児童扶養手当の支給額計算では、所得を確定する必要があります。この「所得」は以下の計算式で計算します。

それぞれの項目について説明します。

(1-1)計算の基礎になる「所得」とは

計算の基礎となる「所得」とは、前年(1~12月)の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額となります。

給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」となります。自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」となります。

(1-2)「控除額」とは

計算式のうち「控除額」とは、請求者の属性に応じて本当の所得から一定程度控除される金額のことをいいます。

本当の所得では児童扶養手当を受給できない場合でも、控除されることで児童扶養手当を受給できるケースがあります。

所得額から差し引ける控除は、主に次の通りです。

| 控除項目 | 控除額 |

|---|---|

| 特別障害者 | 1人につき40万円 |

| 障害者 | 1人につき27万円 |

| 勤労学生 | 27万円 |

| 寡婦 | 27万円 (申請者が母の場合は控除しない) |

| ひとり親 | 35万円(申請者が父または母の場合は控除しない) |

| 雑損 | 実額 |

| 医療費 | 実額 |

| 小規模企業共済等掛金 | 実額 |

| 配偶者特別 | 実額 |

(1-3)「養育費」とは

計算式のうち「養育費」とは、申請者である母または父および子どもが、別れた子どもの親から、子どもの養育のために受け取る金品などをいいます。

つまり、元夫や元妻から受け取っている養育費のことです。

受け取るものは、金銭のみならず、商品券や小切手などの有価証券も含まれます。また、「生活費」「仕送り」などの名目で支払われたものも含みます。

元妻や元夫から養育費を受け取っている場合、その養育費の8割の金額を所得に加算します。

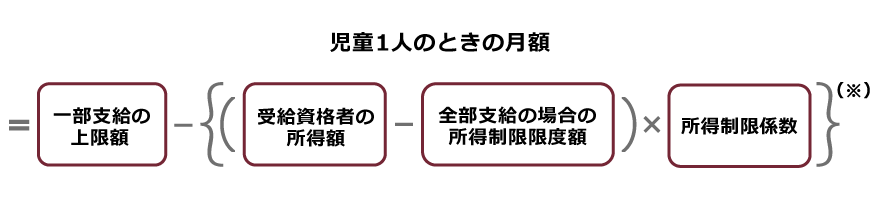

(2)一部支給の計算方法

一部支給の場合にいくら貰えるかは、次の計算式により計算します。

(※) 「所得制限係数」は次のようにされています(2024年12月時点。2024年11月以降第3子の所得制限係数が第2子と同じになりました)。

- 児童1人のときが0.0243007

- 2人目の加算額を算出するときが0.0037483

- 3人目以降の加算額を算出するときが0.0037483

この係数は固定されておらず、物価変動等の要因により変わるので注意が必要です。

参考:児童扶養手当|神戸市

(3)児童扶養手当と公的年金の併給調整

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給する場合、児童扶養手当の全部又は一部を受給することができません。

ただし、障害年金以外の公的年金を受給している方は、児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として受け取ることができます。

また、障害年金を受給している方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受け取ることができます。

参考:「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です|厚生労働省

【シミュレーション】児童扶養手当はいくら貰える?

それでは、児童扶養手当は実際にいくらもらえるのでしょうか。

2024年11月分からの制度変更を前提として、ケース別に、実際にシミュレーションしてみましょう。

ただし、次の点に注意が必要です。

- 今回のシミュレーションは実家で同居する場合ではなく、親子で暮らす場合が前提。実家で同居する場合は、一定の同居家族の所得も考慮して受給できるか判断される。

- 児童扶養手当は、請求者の所得や扶養する児童の人数などの事情によって、受け取れる金額が変わってくる。シミュレーションをそのまま自分に当てはめることはできない。

- 児童扶養手当の金額は、物価の変動などによって毎年変わる。

- 実際に受け取れるかどうか、いくら受け取れるかについては、窓口で相談が必要。

実家で同居した場合に児童扶養手当が受け取れるかどうかについては、こちらの記事をご覧ください。

(1)児童1人・給与所得控除後の所得額100万円・養育費月5万円のケース

この場合に、児童扶養手当が月額いくらになるか計算してみましょう。

まずは、このケースで児童扶養手当が受給できるのか(所得制限を下回るのか)を見てみる必要があります。

児童扶養手当で審査する所得

=所得(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円(一律控除)-控除額

=100万円+養育費年額60万円×0.8-8万円(一部控除)-控除なし

=140万円

2024年11月分から、児童1人の場合の所得制限限度額は、全部支給107万円、一部支給246万円です。

このケースの場合、審査所得が140万円となっており、全部支給は受けられません。しかし、所得額が一部支給の所得制限限度額を下回るので一部支給が受けられます。

次に、一部支給の場合、児童扶養手当をいくら貰うことができるのかを計算します。

児童1人のときの月額

=一部支給の上限額-{(受給資格者の所得額–全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数}(※)

=4万5490円-{(140万円–107万円)×0.0243007}

=4万5490円-8020円=3万7470円

※ {}の内の額については、10円未満四捨五入

したがって、このケースの場合、3万7470円となります。

(2)児童2人・給与所得控除後の所得額200万円・養育費月3万円のケース

次に、この場合に児童扶養手当がいくら貰えるのかを計算してみましょう。

先ほどと同じく、児童扶養手当を審査する所得をまず計算する必要があります。

児童扶養手当で審査する所得

=所得(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円(一律控除)-控除額

=200万円+養育費年額36万円×0.8-8万円(一部控除)-控除なし

=220万8000円

そして、2024年11月分から、児童2人の場合の所得制限限度額は、全部支給額145万円、一部支給284万円ですので、このケースも、審査所得220万8000円が全部支給の所得制限限度額を上回ります。しかし、一部支給の所得制限限度額を下回るっていますので一部支給を受けることができます。

児童1人目の月額

=一部支給の上限額-{(受給資格者の所得額–全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数}(※)

=4万5490円-{(220万8000円–145万円)×0.0243007}

=4万5490円-1万8420円=2万7070円

児童2人目の月額

=一部支給の上限額-{(受給資格者の所得額–全部支給の場合の所得制限限度額)×所得制限係数}(※)

=1万740円-{(220万8000円–145万円)×0.0037483}

=1万740円-2480円=7900円

※ {}内の額については、10円未満四捨五入

児童2人の児童扶養手当の合計額は、2万7070円+7900円=3万4970円になります。

児童扶養手当を貰うときの3つの注意点

児童扶養手当を請求するタイミングにより支給される金額が変わったり、途中で半額になったり支給自体がされなくなることがあるので注意が必要です。

児童扶養手当をもらうときには、次の3つの点に注意しましょう。

- 申請のタイミングにより所得の基準となる年が違う

- 貰い始めてから5年もしくは7年超えると支給額が半額になる

- 支給がなくなってしまうことがある

それぞれ説明します。

(1)申請のタイミングにより所得の基準となる年が異なる

支給額の基準となる所得は請求するタイミング(月)によって異なります。

- 申請が1~9月までに請求をする場合は前々年の所得

- 申請が10~12月までに請求をする場合は前年の所得

で支給額が計算されることになります。

どの年の所得で計算されるかによって全部支給になるか一部支給になるかが変わる可能性があります。例えば、前年の所得であれば全部支給ができるけど、一昨年の所得であれば全部支給ができないという方は、申請のタイミングにも注意してください。

(2)5年または7年超えると支給額が半額になる

手当を支給し始めたときから5年、もしくは、支給要件となる事由が発生した日から7年を経過した場合(どちらか早い方)、手当の額が半額になることがあります(児童扶養手当法13条の3)。

これは、ひとり親の就業・自立を促すため、就業が困難な事情(障害、病気、介護等)がないにも関わらず、就労や就職活動をしていない場合には支給額の2分の1を支給停止とする制度によるものです。

ただ、適用除外事由(就労している、就職活動をしている、就職が困難な事情があるなど)に該当するときは、指定された期限までに届出をすれば減額されません。

対象となる人には、5年または7年経つ頃に自治体から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等の案内があるので適用除外事由があることを役所に届け出れば、引き続き同額の児童扶養手当をもらうことができます。

参考:児童扶養手当の支給制限について(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度について)|江戸川区

参考:児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する方へ|調布市

(3)支給がなくなってしまうことがある

児童扶養手当を受けている間に、受給資格を失った場合には、児童扶養手当を受けることができません。

例えば、次のような場合です。

- 手当を受けている父または母が婚姻(内縁関係なども含む)し、その配偶者に養育されるようになったとき

- 対象児童を養育しなくなったとき(児童の施設の入所、里親委託など)

- 行方不明だった父または母が帰って来たとき(電話や手紙の連絡が遭ったときも含む)

- 国内に住所がなくなったとき など

この場合には、役所に届け出ることが必要です。役所に届け出いなかった場合、その期間の児童扶養手当の返還を求められる可能性もあります。

【まとめ】2024年11月分から児童扶養手当拡充!受給者本人の所得制限額と第3子以降の加算額が引き上げに

児童扶養手当は、離婚後の経済的自立のために大変有用な制度です。

離婚前に、離婚後にどれくらい児童扶養手当が受け取れるのか、役所の窓口で相談してみると、離婚後の生活を具体的にシミュレーションできるでしょう。

離婚時に、財産分与や親権、養育費などの話し合いがうまくいかない場合には、離婚問題を扱う弁護士に相談することをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2024年12月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール|0120-554-212)にご相談下さい。