子育てと仕事を一手に担うシングルマザー。

忙しい毎日の中で、少しでも心の余裕と安定を手に入れるために活用できる支援制度を知っていますか?

実は、あなたの生活をサポートするための手当や給付金が数多く用意されています。

この記事では、その具体的な内容や最新の変更点を分かりやすく紹介します。シングルマザーの支援制度に活かし、もっと豊かな日々を送りましょう。

今回の記事を読んでわかること

- シングルマザーが受けとれる手当・給付金

- 地方自治体独自のシングルマザーへの経済的支援

- シングルマザーが受けられる減免・割引

- シングルマザーのための自立支援制度

- シングルマザーが知っておくべき養育費の基礎知識

ここを押さえればOK!

児童手当は18歳までの子どもが対象で、2024年から所得制限が撤廃されました。児童扶養手当は所得制限がありますが、2024年から制限額が引き上げられます。さらに、地方自治体独自の支援や住宅手当、交通機関の割引もあります。

シングルマザーの自立支援制度としては、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金があり、資格取得を支援します。

また、養育費についても子どもが18歳になるまで請求可能で、2024年の民法改正により法定養育費制度が導入され、父母の協議等による取決めがない場合にも調停を経ることなくなしでも一定額を請求できるようになります。

これらの制度を活用して生活の安定を図りましょう。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

シングルマザーが受け取れる手当・給付金

まず、シングルマザーが受けとれる手当や給付金を紹介します。

手当や給付金を受け取ることも抵抗がある方もいるかもしれませんが、これらの手当や給付金を受け取ることはシングルマザーとしての「権利」の1つです。躊躇せずに積極的に活用しましょう。

(1)児童手当

児童手当とは、家庭での生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的に日本国内で児童を養育している方に支給される手当のことをいいます。

(1-1)対象者

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方が対象です。

(1-2)支給額

児童手当の支給額は、次のとおりです。

| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |

| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |

| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円 |

2024年10月から児童手当制度は拡充されました。主な変更点は次のとおりです。

- 中学生までだった支給対象が高校生までに引き上げられた

- 第3子以降が高校生まで一律に支給額が3万円に引き上げられた

- 所得制限がなくなった

(2)児童扶養手当

児童扶養手当とは、父または母と生計を同一にしていない子どもの家庭での生活の安定と自立の促進の寄与、さらに、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当のことをいいます。

(2-1)対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を1人で養育する父または母が対象です。ただし、児童扶養手当の受け取りには所得制限があります。

【児童扶養手当の所得制限(2024年11月~)(※)】

| 全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) | 一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) | |||

| 扶養する児童の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース |

| 1人 | 190万円 | 107万円 | 385万円 | 246万円 |

| 2人 | 244万3000円 | 145万円 | 432万5000円 | 284万円 |

※2024年11月から児童扶養手当の所得制限額が変わります。例えば、扶養する児童の数が1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

(2-2)支給額

児童扶養手当の支給額(2024年11月~)は、次のとおりです(※)。

| 扶養する児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |

| 1人 | 4万5500円 | 1万740円~4万5490円 |

| 2人目以降(加算額) | 1万750円 | 5380円~1万740円 |

※2024年11月から児童扶養手当の支給額が変わります。これまで第3子以降の加算額が第2子の加算額よりも安く設定されていました。しかし、第3子以降の加算額も引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

(3)ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の保護者や子どもの治療費を自治体が代わりに支払ってくれる制度です。

(3-1)対象者

お住まいの自治体によって、対象者の範囲や所得制限の内容が異なります。

基本的には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を1人で養育する父または母で一定額より所得が下回る者が対象となります。

(3-2)支給額

保険診療の自己負担分の一部または全部を助成してくれます。

お住まいの自治体によって、自己負担の有無や助成方法が違います。

【例】東京都の場合(2019年8月診療分から)の自己負担割合・自己負担上限額

| 負担割合 | ひと月当たりの負担上限額 | ||

| 住民税課税世帯 | 通院 | 1割 | 1万8000円 |

| 年間上限14万4000円(※1) | |||

| 入院 | 1割 | 5万7600円(※2) | |

| 多数回該当4万4400円(※3) | |||

| 住民税非課税世帯 | 入通院 | 自己負担なし | |

※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が14万4000円を超えた場合、超えた分を高額医療費として助成

※2 世帯合算後(通院含む)の上限額

※3 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が4万4400円にさがります。

(4)こども医療費助成

こども医療費助成とは、各自治体が定めた年齢の子どもにかかる医療費を援助する制度です。

(4-1)対象者

対象となる子どもの年齢は自治体ごとに定められています。就学前までを対象としている自治体や中学卒業年齢(15歳年度末)までを対象としている自治体が多いようです。

(4-2)支給額

各自治体により全額負担してくれるところや一部負担してくれるところがあります。

(5)就学援助

ひとり親家庭に限らず、小・中学校に就学する子どもがいる家庭で、経済的理由に就学が困窮と認められる場合に、自治体が給食費や学用品費等の一部を支援する制度です。

(5-1)対象者

- 要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者)

(生活保護を受ける条件を満たしている方) - 準要保護者(市町村教育委員会が要保護者と同じくらい経済的に困窮していると認める者)

準要保護者については、各市町村教育委員会が認める者とされており、利用対象者は各自治体によって異なります。

(5-2)支給額

学校生活に関わる資金の援助をしてくれます。

実際に受け取れる援助金は自治体によって異なります。

【例】

- 学用品費

- 体育実技用具費

- 通学費

- 修学旅行費

- 校外活動費

- 学校給食費

- クラブ活動費

- PTA会費

- 卒業アルバム代 など

(6)生活保護

生活保護とは、生活に困窮する方に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。

(6-1)対象者

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。

例えば、次のような方が生活保護を受給することができます。

- 働くことができない、または働いていても最低減の生活を維持できるだけの生活費を得られない。

- 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋など直ちに現金化して活用することができる資産がない。

- 年金や手当など他の制度を活用しても最低限の生活を維持できるだけの生活費を得られない。

シングルマザーなどの母子家庭であっても要件を満たせば、生活保護の対象となります。

(6-2)支給額

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

【例】

| 生活を営む上で生じる費用 | 支給内容 |

| 日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) | 基準額は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出 特定の世帯には加算があります(母子加算等) |

| アパート等の家賃 | 定められた範囲内で実費を支給 |

| 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 定められた基準額を支給 |

| 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |

| 医療サービスの費用 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |

地方自治体による支援

ひとり親を支援するために、地方自治体独自で支援制度を設けているところがあります。

ここでは、一部ではありますが地方自治体独自の支援を紹介します。

(1)ひとり親家庭の住宅手当・家賃補助

住宅手当や家賃補助とは、自治体が家賃を補助してくれる制度です。

自治体によっては家賃補助ではなく、公営住宅への入居の優遇などの制度を行っている場合もあります。

(2-1)対象者

自治体によって条件は異なりますが、ほとんどが所得制限を設けているようです。

(2-2)支給額

実際に受け取れる援助金は自治体によって異なります。

(2)児童育成手当

「児童育成手当」は、児童福祉の増進を目的に設けられた、東京都独自の給付金制度です。

ひとり親家庭などの児童の健やかな成長を助成することを目的としています。

(2-1)対象者

児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。

- 育成手当の主な対象者:8歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を(障害を持っている場合は20歳未満の子ども)を養育しているひとり親

- 障害手当の主な対象者:身体障害者手帳1級から2級程度の障害のある児童(20歳未満)を養育している方

ただし、支給には所得制限があります。各区役所の窓口にお問い合わせください。

(2-2)支給額

児童育成手当の支給額は、次のとおりです。

| 手当の種類 | 支給額(1人当たり月額) |

| 育成手当 | 1万3500円 |

| 障害手当 | 1万5500円 |

支給要件に該当していれば、育成手当と障害手当を両方受給できます。

シングルマザーが受けられる減免・割引

次に、シングルマザーが受けられる減免・割引制度について紹介します。

(1)ひとり親控除

ひとり親控除とは、納税者がひとり親である時に35万円の所得控除を受けられる制度です。

ひとり親控除を受ける対象者は、次のとおりです。

- 離婚または死別していて、その後婚姻をしていないこと

- 生計を一にする総所得金額等が48万円以下の子がいること

- 所得が500万円以下であること

(2)保育所への優先入所・保育額の減免

ひとり親家庭は、保育所の優先入所や保育額の減免制度を利用できることがあります。

くわしい制度内容は各自治体によって異なります。

(3)水道料金・下水道料金の減免

ひとり親家庭は水道料金などの減免を受けられる可能性があります。

減免内容は各自治体によって異なりますが、減免制度自体を設けていない自治体もあります。

(4)交通機関の割引

定期券を割引価格で購入できたり、通勤交通費の助成が受けたりすることができます。

例えば、児童扶養手当を受けている世帯であれば、JR定期券を3割引で購入することができます。

シングルマザーのための自立支援制度

シングルマザーが経済的に自立するための支援制度もあります。

子供がいて就業が難しいという方は、これらの支援制度を利用して資格取得などを目指してみてもいいかもしれません。

(1)自立支援教育訓練給付金

自立支援教育給付金とは、母子家庭の母又は父子家庭の父の能力開発の取組みを支援するものです。

(1-1)対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、次の要件を全て満たす方が対象です。

- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている者

- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

(1-2)支給額

自立支援教育訓練給付金の支給額は、次のとおりです。

| (1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合 | 受講料の6割:上限20万円(最大80万円) |

| (2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合 | 受講料の6割:修学年数×上限40万円(最大160万円) |

(2)の場合に修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合にはその経費の85%(上限は修業年数×60万円、最大240万円)が支給されます。

いずれの場合も、雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2千1円)を支給されることになります。

(2)高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金とは、ひとり親の方が就職の際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度です。

高等職業訓練促進給付金の対象となるのは、就職の際に有利となる資格で、かつ養成機関において6月以上修業するものです。

【例】

- 看護師

- 保育士

- 介護福祉士

- 理学療法士

- 作業療法士

- 調理師 など

(2-1)対象者

訓練開始日以降に次の要件を満たすひとり親の方が対象となります。

- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある

- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる

- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる

(2-2)支給額

高等職業訓練促進給付金の支給額は、次のとおりです。

- 訓練期間中、月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)

※訓練を受けている期間の最後の1年間は支給額を4万円増額 - 訓練修了後、5万円を支給(住民税課税世帯は25,000円)

シングルマザーが知っておくべき養育費の基礎知識

最後に、シングルマザーが知っておくべき養育費の基礎知識について簡単に紹介します。

実は、現在養育費を受け取っていない方でも養育費を受け取れる可能性があるのです。

(1)養育費は何歳まで請求できるか?

養育費が請求できるのは、原則として子どもが18歳になる(経済的に自立していなければ満20歳に達する日、またはその日の属する月)までです。

そのため、子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業まで養育費をもらいたいことを元夫に対し説得する必要があります。

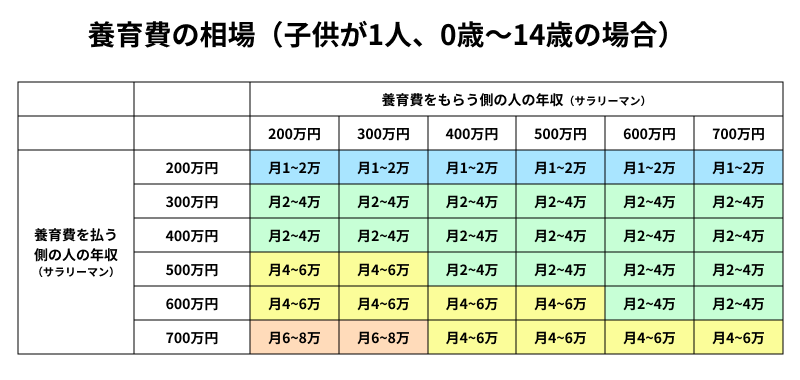

(2)養育費の相場はいくら?

養育費の金額は、元夫と話し合って決めるのが原則です。話し合いで決められない場合には、裁判所で調停や裁判を使って決めることになります。

養育費の相場としては、裁判所で使われている「養育費算定表」が参考になります。

(3)養育費の約束をしてなくても請求できる?

養育費の約束がなくても養育費の請求は可能です。

元夫に養育費の交渉をしたり、元夫が交渉を拒んだ場合でも裁判所での調停を経ることで請求したりすることができます。

2024年5月に成立した民法改正に伴い、法定養育費制度を導入されます。法定養育費制度が導入されると父母の協議等による取決めがない場合にも調停を経ることなく、一定額の養育費を請求することができます(2年以内に施行予定)。

【まとめ】シングルマザーが受けとれる手当はたくさんある|養育費も請求しよう!

シングルマザーが受け取れる手当や給付金は、児童手当や児童扶養手当をはじめ、地方自治体の独自支援、自立支援制度など多岐にわたります。特に、児童手当は所得制限がなくなり、高校生まで対象が拡大されるなど、制度の拡充が進んでいます。

これらはシングルマザーの権利として積極的に活用し、生活の安定を図りましょう。まずは、該当する支援制度を確認し、申請手続きを始めてみてください。サポートを受けることで、より豊かな未来を築く一歩を踏み出しましょう。

また、現在、養育費を受け取っていない方は、養育費を受け取るようにしましょう。

離婚したとはいえ、父親としての責任を負わせるべきです。

元夫と連絡を取りたくないという方も弁護士に依頼すれば、元夫との連絡を弁護士が代行してくれます。養育費の受け取りはアディーレ法律事務所に無料相談してみてください。

適切な額の養育費を請求することは、お子様の将来のためにもとても重要です。

養育費のご相談はお電話で可能ですので(フリーコール0120-554-212) 一度ぜひお問い合わせください。