「離婚したいけれど、今は無職の専業主婦(夫)。離婚後の生活費、健康保険、年金、そして子どもの教育費はどうなるのだろう…」

無職の専業主婦(夫)にとって、離婚は新たな生活への希望と同時に、経済的な不安が最も大きな壁となります。しかし、適切な知識を準備をすることで、離婚後の生活に備えることは可能です。

この記事では、無職で離婚に踏み切る専業主婦(夫)が、離婚後の生活を安定させるための具体的な「お金の対策」を弁護士が解説します。具体的には、慰謝料や財産分与、養育費といった離婚時の請求権をしっかりと確保することに加え、生活保護や児童手当などの公的支援を積極的に活用することが、生活基盤を築くために重要です。

一人で悩まず、法的な権利と利用できる制度を最大限に活用し、安心して自立するための道筋を見つけましょう。

ここを押さえればOK!

離婚後の生活に困らないための方法としては、

・慰謝料、財産分与、養育費などの請求

・婚姻費用の請求(離婚前)

・公的支援の活用(生活保護、児童手当など)

などが挙げられます。

離婚後の生活にお悩みの方は、慰謝料や財産分与などをきちんと約束しておくためにも、離婚問題についてアディーレの弁護士にご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

専業主婦(夫)が離婚するときに心配なこと

これまで専業主婦(夫)として家庭を支えてきた場合、離婚後の主な生活費は自分でまかなう必要があります。そのため、離婚後の生活について心配になるのは当然のことです。

特に離婚するときに心配になる事項は次のとおりです。

- 離婚後の収入源

- 健康保険と年金

- 親権

(1)離婚後の収入源

一般的に専業主婦(夫)は、もう一方の配偶者が働いて収入を得ていることにより生活が成り立っています。

そのため、離婚後は生活の基盤となる収入源がなくなってしまうことから、基本的には、自身で収入を得て、生計を立てていく必要があります。

離婚の準備として、離婚前に仕事を見つけて働き始める方や、離婚後、実家などで家族の助けを得ながら職探しをして働き始める方も多いようです。

また、まだ小さなお子様がいる場合、自分が働いている間は保育園に預けたり、実家で面倒を見てもらったりすることも考えなければならなくなります。

(2)健康保険と年金

専業主婦(夫)の場合、婚姻中の健康保険は配偶者の扶養に入っていることが多いでしょう。

離婚すれば、配偶者の扶養からは外れることになります。そのため、離婚後は自分で健康保険に加入し、保険料を支払っていく必要があります。

離婚して実家に戻る場合、親など実家の家族が社会保険に加入していれば、その扶養家族になるという選択肢も考えられます。

収入が少ない場合には、国民年金保険料の減免制度が利用できる可能性があります。お住まいの地域を管轄する年金事務所に相談してみると良いでしょう。

国民年金保険料の減免についてくわしくは、こちらの記事をご確認ください。

(3)親権

未成年の子がいる場合、離婚の際に親権者を定める必要があります。

親権者がどちらになるのかは、夫婦の話し合いにより決定することができます。そのため、自分が離婚後親権者となることに配偶者が同意すれば、親権者になることができます。

もし、親権の行方に争いがある場合(夫婦双方が離婚後に親権者となりたいと考える場合等)には、次のようなポイントを考慮して、どちらが親権者として相応しいかを話し合うようにしましょう。

離婚時に親権を決定する際のポイントとして、主なものを3つ紹介します。

- 子どもの利益が守られていること

親権を獲得するために大切なポイントのひとつは「子どもへの愛情があるかどうか」です。

また、親権者となる人が、子どもに愛情を持って接しているかはもちろん、客観的に見て親として当たり前のこと(例えば、十分な栄養を摂ることができる食事を与えているか、衛生的に過ごすために入浴や洗濯などの身の回りの世話をしているか、等)ができるかどうかが重要なポイントとなります。

- これまでの子どもの監護状況

今後、親権者として適切な行動が期待できるかだけでなく、これまでの子どもの監護状況も考慮されます。

監護状況とは、基本的にどちらが主に子どもの世話をしていたのか、ということです。子どもが育つ環境はなるべく変更しない方が、子どもへの負担が少ないと考えられるからです。

- 子どもの希望

どちらと一緒に生活したいか、という子ども自身の希望も大切にしてください。

親権について裁判で争うことになった場合には、子どもが15歳以上ならば、基本的に裁判所は必ず子ども自身の意思を確認しなければなりません。

15歳未満の場合であっても、乳児などでなく、自分の意思を表示できる年齢に達しているのであれば、裁判所も子どもの希望を大いに考慮することになるでしょう。

専業主婦(夫)が離婚しても生活に困らないための方法

専業主婦(夫)が離婚しても生活に困らないためには、やはり「お金」が必要です。

慰謝料や財産分与、養育費など離婚の際に請求できるお金についてきちんと約束をしておくことで、当面の生活における安心材料となります。

ここでは、離婚の際に請求できる可能性のあるお金やひとり親が受けられる公的支援について説明します。

(1)慰謝料について

配偶者の不貞行為(基本的には性行為を伴う不倫のこと)や暴力があり、精神的苦痛を負った場合、慰謝料を請求できることがあります。

裁判になった場合、配偶者の不貞行為などが原因で離婚することになった場合の慰謝料の相場は100万~300万円程度とされています。

【コラム~不倫した配偶者からの離婚請求は、原則として認められません~】

あなたに離婚の意思がないにもかかわらず、不倫をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。裁判になれば離婚が認められる可能性は低いといえます。

そのため、不倫をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求に対しては、離婚したくなければ応じる必要はありません。配偶者が一方的に家を出て行った場合には、婚姻費用を請求することを検討しましょう。

(2)財産分与について

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度です。

財産分与には、次の3つの性質があります。

- 清算的財産分与

夫婦での共同生活中に形成された、夫婦の共有財産の清算を目的とする財産分与のこと - 扶養的財産分与

離婚すれば夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に、その生活を補助するという扶養目的の財産分与のこと - 慰謝料的財産分与

夫婦の一方の不貞行為などが原因で、離婚によって精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質の財産分与のこと

「財産分与」とは通常「清算的財産分与」のことを指すことが一般的です。

清算的財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)になります。

結婚前から夫婦のどちらか一方が所有していた財産や、婚姻中でも夫婦の協力とは別に築いた財産、相続財産については「特有財産」とみなされ、清算的財産分与の対象とはなりません。

共有財産はあまりないけれど、無職で今後の生活が不安であるような場合には、扶養的財産分与について話し合うとよいでしょう。

(3)養育費について

離婚した夫婦の間に未成熟のお子様がいる場合、お子様を引き取って直接育てる親(「監護親」といいます)が、もう一方の親(「非監護親」といいます)に対して、その養育に必要な費用を請求することができます。

この費用のことを「養育費」といいます。

養育費は、離婚時でも、離婚後でも話し合いにより合意することができます。

もっとも、離婚後は、元配偶者と引越しをして物理的に距離ができてしまったり、心理的にも話したくないという意識が強くなったりして、養育費についての話し合いが難しい場合もあります。そのため、養育費については、離婚前に合意しておいた方がよいでしょう。

(4)婚姻費用について

離婚成立前であれば、婚姻費用の請求を検討しましょう。

婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子)がその収入や財産・社会的地位に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。別居をしていても夫婦であれば、婚姻費用(生活費)を負担する必要があります。

基本的に、婚姻費用は資産や収入が多く、支払い能力の高い側が、より多くの婚姻費用を負担します。

基本的に離婚後は「婚姻費用」を請求することができなくなってしまいます。離婚後の生活設計をしっかりと立てていくためにも、離婚前に「婚姻費用」を受け取ること検討をすることはお勧めします。

(5)公的支援について

離婚後ひとり親となった方には、さまざまな公的支援が用意されています。

支援を受ける条件を満たしていれば利用可能なので、積極的に活用すると良いでしょう。

公的支援の例としては、次のようなものが挙げられます。

- 生活保護

- 児童手当

- 自立支援教育訓練給付金

- 公営住宅への入居の優遇

- ひとり親家庭に対する医療費補助制度 など

また、このほかにも市町村独自の支援制度がある場合があります。市町村役場などに確認すると良いでしょう。

シングルマザーへの支援についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。

離婚した元配偶者が無職になった場合はどうなる?

離婚後に元配偶者が無職になってしまった場合、養育費や慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

(1)養育費はもらえる?

元配偶者が無職になった場合にも、養育費を請求することはできます。無職であっても、失業給付や年金を受け取っている場合や、働くことができるのに働いていない場合など、非監護親の収入をゼロと考えて養育費を決定するのは不合理だからです。

ただし、法的に権利があるとはいっても、本当に収入や財産が無いのであれば、支払ってもらうことは現実的には難しいと考えられます。

次のホームページで養育費の目安を調べることができますので、目安を知りたい方はお試しください。

(2)慰謝料請求はできる?

不貞行為などの離婚の原因を作った元配偶者に対しては、法律上、慰謝料を請求することができますが、養育費の場合と同じで、元配偶者が無職になった場合、実際に支払ってもらうのは難しいでしょう。

離婚協議書などに慰謝料の支払いについて記載し、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、記載通りに支払われない場合には元配偶者の財産に対する差押えを申し立てることができるようになります。

しかし、実際には差し押さえるべき財産がなく泣き寝入りせざるを得ないことも考えられます。

(3)慰謝料請求は不倫相手にも請求できる可能性がある

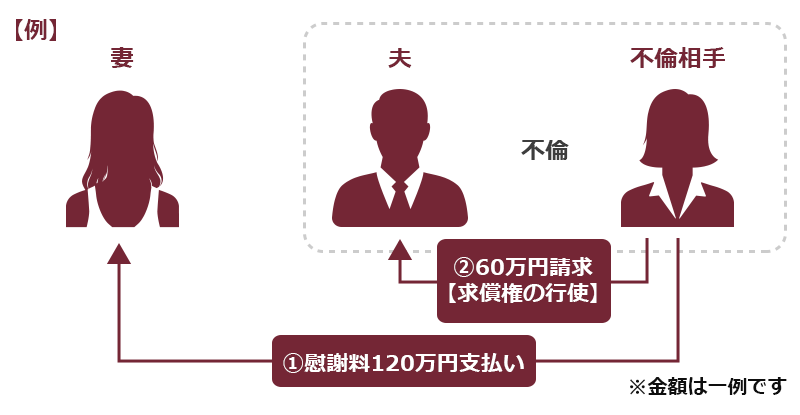

不貞行為の場合、慰謝料は不倫相手にも請求することが可能です。

不貞行為は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」(民法第719条)に当たるため、配偶者と不倫相手は「不真正連帯債務」を負うことになります。

つまり、配偶者と不倫相手の2人は加害者として「共同」で責任を負う必要があり、それぞれが損害の全額を賠償する義務を負っています。

したがって、「半額しか払いたくない」という反論は認められません。

もっとも、慰謝料を支払った加害者は、もう一方の加害者に、支払った慰謝料の分担を求めることができ、この分担を求める権利のことを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

離婚した場合であっても、自分に慰謝料を支払った不倫相手が、元配偶者に対して求償権を行使すれば、元配偶者のお金が減ってしまうことになります。

そのため、金額によっては養育費などの支払いに影響が出る可能性があります。

そこで、元配偶者の離婚後の経済状況が心配な場合には、後から求償権を行使されないよう、不倫相手に求償権を放棄させる約束をさせるのも選択肢の一つです。

【まとめ】専業主婦(夫)が離婚する場合、離婚時に請求できるお金についてきちんと約束しておくことが大事!

無職の方が離婚を決意するには、離婚後の生活について様々な不安があることは当然です。

離婚をお考えの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。