皆さんは、友人や仕事仲間との間でこんなやり取りをしたことがありませんか?

「あ、ごめん。今1000円持ってないんだ。立て替えてくれない?」

「わかった。この前俺が1000円借りたから、これでチャラね。」

このようなやり取りを法律上「相殺(そうさい)」といいます。

例えばこのケースの場合、互いに1000円を払う手間を省けるなどのメリットがあります。

この記事では、

- 相殺とは何か

- 相殺はどのような場合にできるか

- 相殺したいと思っている人の債権が時効で消滅しても、相殺できるのか

- 相殺はどのように行えばよいか

について弁護士が解説します。

相殺とは?

相殺とは、お互いの債権を帳消しにすることです。

民法505条には、次のように規定されています。

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

引用:民法505条

簡単に言うと、相殺とは、お互いに債務を負担しているときに、どちらも返さなくていいと伝える意思表示です。相手方の同意は必要ないので、一方の人が相殺すると意思表示をするだけでできます(民法506条1項。詳しい方法については、後ほどご説明します)。相殺をすると、実際にお金を動かす手間を省くことができます。

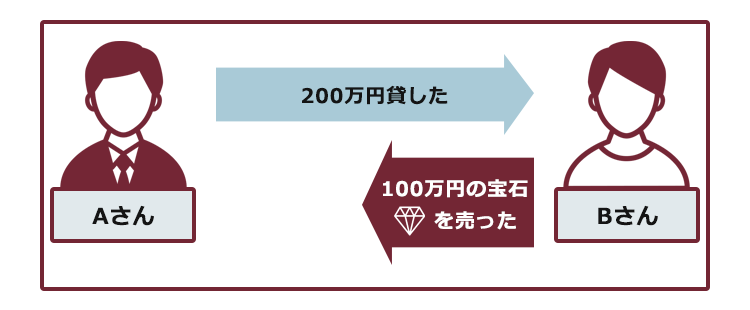

たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。

(仮称)Aさんは(仮称)Bさんに200万円を貸しました。その後、BさんはAさんに100万円で宝石を売り、Aさんに宝石を渡しました。返済期日、代金の支払期日は同じ日だとします。

この場合、本来であればBさんはAさんに対し200万円を支払わなければなりませんし、AさんはBさんに対し宝石の代金100万円を支払わなければなりません。

しかし、そのようなお金をいちいち動かすのは面倒です。

そこで、AさんかBさんのどちらかから「相殺する」と言えば、実際にお金を動かさなくていいとしたのが相殺制度です。

このケースで相殺をすれば、BさんがAさんに対して、残りの100万円を支払うことになります。

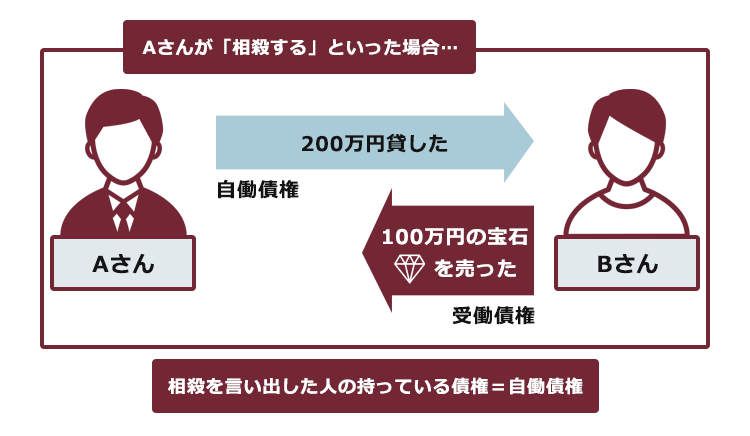

(1)相殺の用語解説:「自働債権」「受働債権」とは?

「相殺する」と言い出した側の債権を「自働(じどう)債権」、「相殺する」と言われた側の債権を「受働(じゅどう)債権」と呼びます。

Aさんが相殺する場合でいえば、AさんがBさんに対して「お金を返して」と言える権利が「自働債権」、BさんがAさんに対して「代金払って」と言える権利が「受働債権」です。

誰が相殺を主張するかによって自働債権か受働債権かは変わります。

(2)相殺の2つのメリット

相殺には、1.簡易決済機能と2.担保機能があるといわれています。

- 簡易決済機能

先ほどのケースでご紹介したように、相殺をすれば実際に現金を受け渡さなくて済みます。

そのため、送金などにかかる手数料・手間がかかりません。 - 担保機能

先ほどのケースでは、Bさんは代金を受け取る前に100万円もする宝石を渡しました。

このようなことができたのは、仮にAさんが代金を支払ってくれなくても、相殺すれば自分がAさんに渡す100万円分の負担をなくすことができると考えていたからでしょう。

たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。

(仮称)C社が(仮称)D社から200万円の融資を受けて商品を開発し、その商品を200万円でD社に掛け取引した。

仮にD社が買掛金を支払えなかったとしても、C社は相殺をすれば売掛金を回収できます。

このように相殺には、自分の債務の分だけ確実にお金を受け取れると期待できる担保機能があります。

どんな場合に相殺できる?相殺の3つの要件

相殺が認められるには、次の3つの要件を満たさなければなりません。3つの条件を満たしていれば「相殺適状」ということで、相殺が可能です。

- 同一当事者間に同種の債権の対立があること

- 自働債権が弁済期にあること

- 「相殺禁止」に該当しないこと

それぞれの要件について説明します。

(1)同一当事者間に同種の債権の対立があること

まず、相殺したいと考えている人と、その相手方とで、同じ種類の債権を持っていることが必要です。

例えば、先ほどのケースで、Bさんが宝石を売った相手がAさん以外の別人だった場合、基本的には相殺はできません。

また、BさんがAさんに宝石を売ったわけではなく、Aさんに家庭教師をしてもらう契約だった場合を考えてみます。

このような場合には、お金を返してもらう権利(Aさんが持っている)と家庭教師をしてもらう権利(Bさんが持っている)とは同種の債権ではないので、基本的には相殺のしようがありません。

(2)自働債権が弁済期にあること

次に、相殺したいと思っている人が持っている方の債権(自働債権)が、既に弁済期になっていないと、基本的に相殺はできません。

例えば、先ほどの事例でAさんが200万円の貸金債権と、100万円の宝石の売買代金の支払債務を相殺したいと思っている場合、200万円の返済期日が来ないうちは相殺ができません。

返済期日が来ないうちに相殺できることとしてしまうと、事実上、返済期日になっていないのに相手方に返済を強いることとなってしまうためです。

(3)「相殺禁止」に該当しないこと

さらに、債権の性質上、相殺が許されない場合(相殺禁止といいます)に該当していないことも必要です。

相殺禁止に該当するのは、たとえば次のようなケースです。

- 当事者間で相殺しない旨の合意があるケース(相殺禁止特約)※

- 賃金請求権や扶養請求権のように、法律上の差押禁止債権にあたるケース

- 一定の悪質な行為によって生じた債権を受働債権とするケース

※なお、改正前民法では、相殺禁止特約の存在を知らなかった第三者には、この特約の効力を主張できないこととされていました。

一方、改正後の民法では、相殺禁止特約の存在を第三者が知らなかった場合でも、知らなかったことについて重大な過失がある場合も、この特約の効力を主張できることとなりました。

相殺制限特約について意思表示をした日が2020年3月31日までであれば、改正前民法が、それ以降の意思表示の場合は、改正後の民法が適用されます。

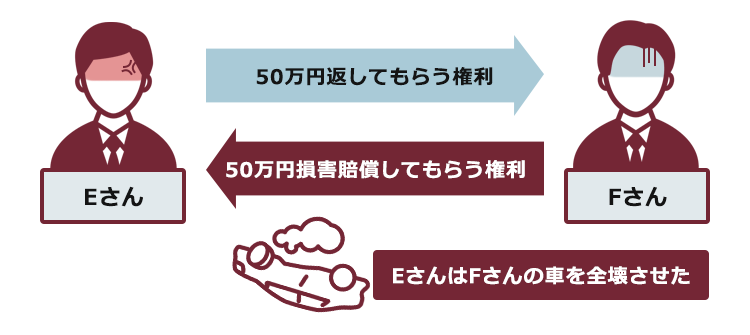

たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。

(仮称)Eさんは(仮称)Fさんに50万円を貸しました。しかし、Fさんは返済期日を過ぎても一向にお金を返しません。腹が立ったEさんはFさんの大切にしていた車(時価50万円)を全壊させました。Eさんは貸金債権と、損害賠償支払い債務を相殺できるでしょうか?

EさんはFさんに対して50万円の債権を有する一方、FさんはEさんに対して50万円の損害賠償請求権を有します。しかし、この場合、Eさんは相殺を主張することはできません。

このようなことをすれば不法行為を助長することになりかねません。

すなわち、不法行為によって生じた債務(例:損害賠償の支払い債務)との相殺をしても良いということになると、相手に債権を持っていさえすれば、その分だけ、殴る蹴る壊すなどの不法行為をしてよいという、不当な結果になりかねないのです。

また、不法行為によって被害を受けた人には実際にお金が払われなければならないというのが法律の考え方です。

このような理由から、不法行為によって生じた債権を受働債権とすることは認められていません。

もっとも、不法行為をされたFさんの側から相殺を主張することはできます。また、Eさん、Fさん双方が相殺に納得するのであれば、相殺することが可能です(相殺契約)。

従来不法行為であれば一切相殺ができなかったのに対し、2020年4月に民法が改正されたことで、相殺ができない範囲が変更されました。2020年4月1日以降に生じた債務から、適用されます。具体的には、相殺できない範囲は、次のいずれかに当たる場合となりました。

- 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

- 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務

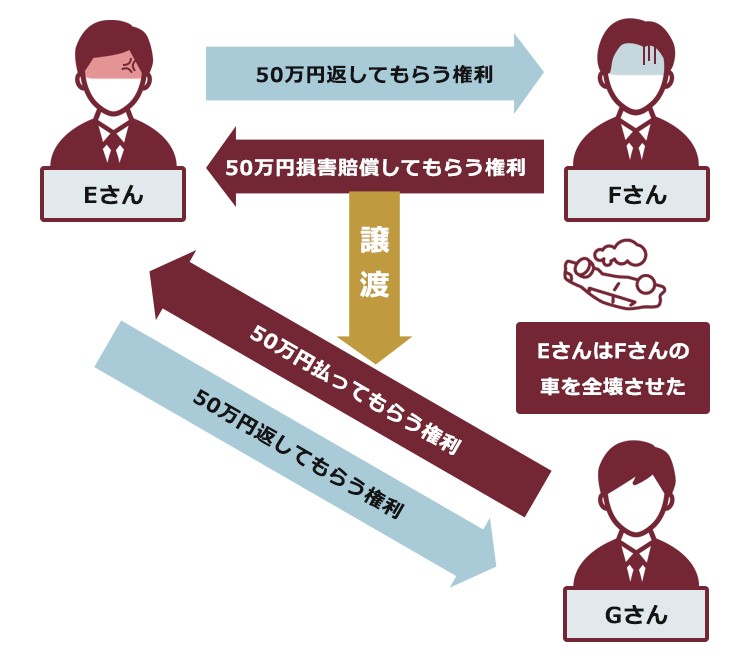

ただし、改正民法では、1.や2.の請求権を第三者が譲り受けた場合、債務者はこの第三者に対しては相殺を行うことができると規定されました(改正後民法509条ただし書)。

例えば、先ほどのEさんとFさんのケースで、Fさんが「Eさんから50万円損害賠償してもらう権利」を(仮称)Gさんに譲渡したとします。

一方、EさんはGさんに対しても50万円を貸していたとします。

「Eさんから50万円損害賠償してもらう権利」が発生したのが2020年4月1日以降であれば、EさんはGさんに対して相殺を行うことができます。

交通事故の物損について

民法の改正によって、不法行為によって発生した損害賠償責任でも、

過失により発生した、物への損害についての損害賠償責任

であれば、損害賠償責任を負っている人の側から相殺が可能となりました(※2020年4月1日以降に発生した損害賠償責任の場合)。

そのため、交通事故において物が壊れた場合(物損)の損害賠償責任について、多くの場合相殺が可能となりました。

民法改正前までは、交通事故で互いに物損が生じた場合に、相殺できず、それぞれが損害賠償をしなければなりませんでした。

しかし、これでは手間がかかる上、お金を持っている人だけ支払うこととなり、お金を持っていない人は支払わずに済むという不公平な事態が生じかねませんでした。

改正後民法により、物損については基本的に相殺が可能となったため、このような不公平な事態が減る上、互いに一々支払う手間を省けることとなりました。

消滅時効が完成していても相殺できる可能性あり!

自働債権が既に時効で消滅している場合でも、相殺できる可能性はあります。

たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。

(仮称)Gさんが、(仮称)Hさんに対して有する10万円の債権は、2020年8月1日に消滅時効が完成しました。一方、Hさんは2020年7月31日にGさんのお店で10万円分飲食をして、つけ払いにしました。Gさんは相殺できるでしょうか?

消滅時効が完成した後に相手が「時効だから支払いません」と言えば、基本的に代金を請求することはできません。

そのため、HさんがGさんに対して「時効だから10万円を支払わない」と言えば、GさんはHさんに対してお金を請求することはできません。

もっとも、相殺の場合は例外です。

民法508条には次のように規定されています。

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

引用:民法508条

2020年7月31日時点で、「相殺する」と主張するGさんの債権(自働債権)は弁済期にありますので、この時点で両債権は相殺適状にあったといえます。このときはまだ自働債権が時効によって消滅する前なので、Gさんは相殺を主張できるというわけです。

つまり、両債権が相殺適状になれば、その後一方が時効を迎えても影響を受けないということです。

相殺の方法

先ほど述べたように、相殺は一方の人が意思表示するだけでできます。

もっとも、口頭で言うだけでは、言った・言わないの水掛け論になりかねません。

そこで、一般的には「相殺する」と記載した通知書を内容証明郵便にて発送します。

あるいは、裁判所に提出する準備書面に「原告は、本準備書面をもって〇〇債権と〇〇債権との相殺の意思表示をする」などと記載します。

相手方が拒否をしても、相殺の要件を満たしている限り、両債務は過去にさかのぼって消滅します。

相手の状況を不安定にするのを防ぐため、相殺の意思表示には、「第三者に貸しているお金が返済されたら相殺する」などの条件や「月末に相殺する」などの期限を付けることはできません。

【まとめ】相殺をすると、お金を実際に支払う手間を省ける

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 相殺とは、お互いの債権を帳消しにすること。相殺すると言った人の持っている債権が「自働債権」、相手方の持っている債権が「受働債権」。

- 相殺をするためには、次の3つの条件を満たしている(=相殺適状)必要がある。

- 同一当事者間に同種の債権の対立があること

- 自働債権が弁済期にあること

- 相殺禁止に該当しないこと

- 自働債権が既に時効で消滅している場合でも、時効消滅よりも前に相殺適状になっていれば、相殺できる。

- 相殺は、一方的な意思表示のみで可能。もっとも、口頭で行うと水掛け論となってしまうおそれがあるため、内容証明郵便など、証拠の残る形で行うことがおすすめ。

実際に両債権が相殺適状にあるかどうかを判断するには法的な知識が必要な場合もあります。

相殺についてお困りの場合には、民事事件を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。