「女手一つで子どもを育てているけれど、生活が苦しい……」

母子家庭で生活が苦しいというときは、まずは次の2点を検討してみてください。

- 子どもの父親に養育費を請求できないか

- 公的扶助等を受けることができないか

離婚時に養育費の取り決めをしなかったから養育費の請求はできないと思っていませんか?

実は、離婚時に養育費について取り決めなかったとしても、後から養育費の請求をすることはできます。

また、母子家庭に対しては、意外に知られていない自治体独自の扶助やサービスも多いです。

今受けている扶助以外にも何らかの扶助等を受けられないか、まずはご確認ください。

ここを押さえればOK!

家庭裁判所の調停・審判・判決や強制執行認諾約款のある公正証書で養育費の取り決めをした場合には、養育費の不払いがあってもすぐに相手の給料や財産の強制執行が可能で、将来の不払いに備えることができます。

「離婚後元夫と会いたくない」などの場合には、弁護士に依頼して取り決めをしてもらうのも1つの手でしょう。養育費を請求したくてお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

経済的余裕がない母子家庭は少なくない

令和3年度「全国ひとり親世帯等調査」によると、母子家庭(同居者なし)の令和2年の年間就労収入の平均は236万円でした。養育費や児童手当などの手当てを含めても、年間収入の平均は272万円です。

一方で、令和2年の父子家庭の就労収入の平均は496万円ですから、就労収入自体が母子家庭の場合には父子家庭と比較して低いことがわかります。

参考:資料_こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援の現状について (cfa.go.jp)

参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査|政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

※令和3年度の全国ひとり親世帯等調査結果は推計値です。

経済的余裕がない母子家庭が多い理由

経済的余裕がない母子家庭が多い代表的な理由としては、次の3点が挙げられます。

- 母親が1人で生計を担っている

- 母親が就労可能な時間に限界があり、仕事の選択肢が狭い

- 養育費が支払われていない

(※養育費の取り決めをしていない、取り決めをしても支払われていない)

先ほどご紹介した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母親と子どもだけで生活している世帯の平均年間収入は272万円ですが、他方で同居者がいる場合の母子世帯の平均年収は373万円となっています。

ですから、同居の家族がいる世帯と比べ、母親が1人で生計を担うのは大変だということが分かります。

また、母子家庭の86.3%が働いて収入を得ていますが、そのうち正規雇用は48.8%に過ぎず、およそ42.4%がアルバイト・パート・派遣社員という非正規雇用です。

非正規雇用は、正規雇用と比べて収入が低いです。正規雇用の平均年間就労収入は344万円であるのに対し、非正規雇用は150万円にとどまっています。

就労時間などの関係でパート・アルバイトとして働いて生計を立てざるを得ないという方も多いですが、その場合にはやはり正規職員・従業員と比較して収入が低くなってしまうのが現状です。

母子家庭で生活費が苦しいときに検討すべき2つのポイント

母子家庭で生活費が苦しいときに検討すべきポイントは、「養育費の請求」と「公的扶助等の利用」です。

それぞれについて説明します。

(1)養育費の請求

令和3年度の調査では、母子家庭のうち約79.5%は、離婚を理由に母子家庭になっています。

母子家庭になる理由は、このように離婚や、未婚の母であるとき、死別などの理由があります。

まず、大切な前提ですが、離婚によって母子家庭になった場合や未婚の母の場合には、子どもの父親が生きていれば、今からでも子どもの父親に対して養育費の請求ができます。

先ほどの調査によると、「現在も養育費が支払われている」と回答したのは全体の28.1%にすぎません。半数以上が、今まで養育費を受け取ったことがありません。なぜなのでしょうか。

これは、そもそも養育費の取り決めをしていないことが原因の一つだと考えられます。母子家庭の51%が、子どもの父親と養育費の取り決めをしていません。養育費について取り決めをしても、支払われない方も多いですが、そもそも取り決めをしなければ支払われることはほとんどないでしょう。

まずは、養育費を請求して、養育費について取り決めをすることが大切です。

【養育費の取り決めの有無】

| 養育費の取り決めをしている | 46.8% |

| 養育費の取り決めをしていない | 51% |

| 不詳 | 2.1% |

【養育費の支払の有無】

| 現在も養育費を受けている | 28.1% |

| 養育費を受けたことがある | 14.4% |

| 養育費を受けたことがない | 56.6% |

| 不詳 | 0.8% |

参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

それでは、具体的に、どのように養育費を請求していけば良いのか、養育費について取り決めがある場合と、そもそも取り決め自体がない場合に分けてご説明します。

(1-1)養育費の請求~養育費の取り決めがある場合

離婚時などに養育費について取り決めをしたけれど養育費を支払わない場合についてご説明します。

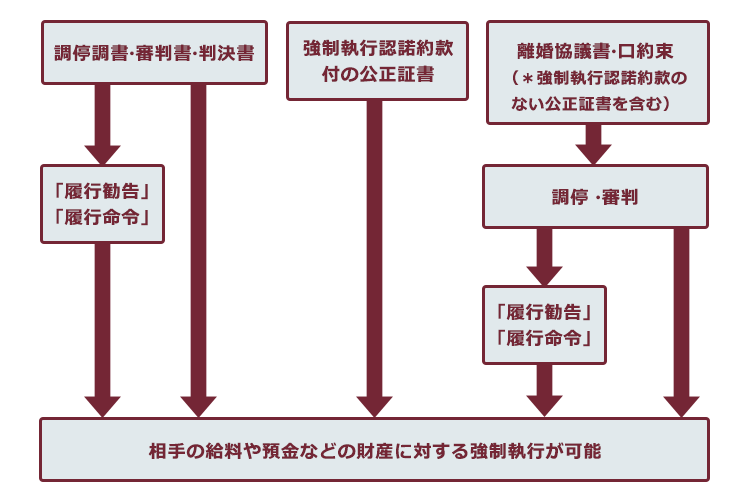

この場合、養育費について取り決めた方法によって、その後の対策が異なります。

家庭裁判所の調停・審判・判決で養育費の取り決めをした場合

「強制執行認諾約款のある公正証書」で養育費の取り決めをした場合

単なる「離婚協議書」又は口約束で養育費の取り決めをした場合

それぞれについてご説明します。

(1-1-1)家庭裁判所の調停・審判・判決で養育費の取り決めをした場合

この場合には、養育費の支払を求めるために次の方法が可能です。

- 家庭裁判所の『履行勧告』『履行命令』の制度を利用する

- 強制執行の手続をとる

『履行勧告』『履行命令』とは何ですか?

『履行勧告』とは、家庭裁判所から子どもの父親に対して取り決め通りに支払うよう履行を勧告し、督促してもらう制度です(家事事件手続法289条)。

『履行命令』とは、履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所が相当と認めると、一定の時期までに支払うよう命令を発してもらうこと(家事事件手続法290条)。

それでも父親が払わなかったらどうなるんですか?

『履行勧告』には特にペナルティはありません。

『履行命令』は正当な理由なく支払わない場合には10万円以下の過料に処せられるというペナルティがあります。

金額的にも強い強制力ではありませんが、とても簡易な手続でできますので、まずは試してみる価値はあると思います。

また、調停調書・審判書・判決書を「債務名義」として、子どもの父親の給料や預金などを差し押えて、強制的に養育費の支払を受けることが可能です(※履行勧告・履行命令の申立てをせずに差押えをすることもできます)。

参考:履行勧告手続等|裁判所 – Courts in Japan

(1-1-2)「強制執行認諾約款のある公正証書」で養育費の取り決めをした場合

この場合、『履行勧告』『履行命令』は利用できませんが、公正証書を債務名義として子どもの父親の財産に対して強制執行の手続をとることができます。

「強制執行認諾約款」とはなんですか?

単なる公正証書とは違うのですか?

強制執行認諾約款とは、公正証書で取り決めた支払いを滞納したときは、すぐに強制執行されても構わない、という内容の条項です。

強制執行認諾約款がない公正証書の場合には、養育費の不払いがあっても子どもの父親の財産に強制執行をすることはできません。

強制執行ができないと、どうしたら良いのですか?

子どもの父親が支払ってくれなければ、改めて養育費に関する調停・審判を申立てることになります。

そこで調停調書や審判書が作成されれば、それを債務名義として、強制執行の手続をとることができるようになります。

(1-1-3)単なる「離婚協議書」や口約束で養育費の取り決めをした場合

この場合、子どもの父親が養育費を支払わなかったとしても、直ちに強制執行をすることはできません。

父親の財産に強制執行をするためには、まずは家庭裁判所に養育費に関する調停や審判を申立てる必要があります。

原則として、まずは『調停』を申立てて、『調停』で解決しない場合には裁判官が判断をする『審判』手続に進みます。

参考:養育費請求調停|裁判所 – Courts in Japan

「離婚協議書」があっても、子どもの父親の財産の差押えはできないのですか?

残念ながら、単なる「離婚協議書」は「債務名義」にはなりませんから、それだけで子どもの父親の財産を差し押さえることはできません。

「離婚協議書」は、後々支払が滞納する場合に備えて「強制執行認諾約款付の公正証書」で作成することが大切なのです。

養育費の支払に関する調停調書や審判書が手に入ると、子どもの父親の財産を差し押さえて、強制的に養育費の支払を受けることが可能になります。

子どもの父親の財産に対する強制執行ができるケースをまとめると、次のとおりです。

養育費の取り決め方による違い

前夫が離婚後に転職してしまったみたいです。

給料の差押えはできませんか?

給料を差し押さえるためには、勤務先を特定する必要がありますので、転職して勤務先が分からない場合には、給料の差押えはできません。

ただ、養育費の支払を求める場合、『第三者からの情報取得手続』によって子どもの父親の勤務先の情報を知ることができる可能性があります。

養育費の支払を求める差押えの場合、基本的には手取り給料額の2分の1を差し押さえることができます。

子どもの父親が定職に就いている場合には、給料の差押えは非常に有効な手段ですので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

参考:第三者からの情報取得手続|裁判所 – Courts in Japan

(1-2)養育費の請求~養育費の取り決めがない場合

離婚などをする際に養育費について何も取り決めなかった場合であっても、後から養育費を請求することは可能です。

子どもの父親が養育費の支払に応じない場合は、どうしたら良いですか?

養育費の支払を求めて、家庭裁判所に養育費の『調停』や『審判』を申立てることができます。

この場合も、口約束で養育費について取り決めた場合などと同様、原則として、まずは『調停』を申立てて、『調停』で解決しない場合には裁判官が判断をする『審判』手続に進むことになります。

参考:養育費請求調停|裁判所 – Courts in Japan

調停や審判で養育費を支払うよう取り決めたのに、支払われなかったらどうしたら良いですか?

その場合には、先ほどご説明したとおり、履行勧告や履行命令を申立てたり、調停調書や審判書を「債務名義」として、強制執行の手続をとって、子どもの父親の給料や預金などの差押えをすることができます。

(2)公的扶助等の利用

母子家庭で経済状況が厳しい場合は、最大限の公的扶助等を利用すると良いでしょう。

母子家庭に対する代表的な公的扶助には、次のようなものがあります。

| 国による援助 | 金銭を受け取れるもの | 児童扶養手当 |

| 母子寡婦福祉資金貸付 | ||

| 所得控除を受けられるもの | 寡婦控除 | |

| 自治体による援助 ※自治体によって名称や内容は異なります。 | 金銭を受け取れるもの | 住宅手当 |

| 医療費助成 | ||

| 児童育成手当(東京都) | ||

| 支出が抑えられるもの | 上下水道料金の割引 | |

| 粗大ごみ処理の手数料の減免 | ||

| 公共交通機関の料金の減免 | ||

| 寡婦控除のみなし適用 |

これらの公的扶助等は、基本的には申請をしないと受けることができません。

意外と知られていない減免措置などもありませんか?

特に、自治体による扶助等は、各自治体によって条件や内容が異なりますので、母子家庭に対してどのような扶助・サービスがあるのか、お住まいの自治体に確認されることをお勧めします。

その他、子育て・生活支援、就業支援等について詳しくはこちらの記事もご確認ください(※「シングルファーザー」となっていますが、要件を満たせば母子家庭でも受けられます)。

【まとめ】母子家庭で生活が苦しい方は、養育費を請求できないか、公的扶助等が利用できないかご確認ください

離婚の増加に伴って、母子家庭への社会支援の輪は徐々に拡充しています。

公的扶助制度の利用に加えて、養育費をしっかりと取り決めることができ、それが確実に支払われるようにすることは、母子家庭の生活を支える上でとても重要です。

アディーレ法律事務所では、現在養育費を受け取れておらず、養育費を請求したいという方からのご相談を承っています。 養育費のご相談はお電話で可能ですので(フリーコール|0120-554-212) 、一度ぜひお問い合わせください。