「昔、アスベスト(石綿)を取り扱う建設作業をやっていたことがあるんだけど、給付金を受給することってできるの?」

アスベスト(石綿)含有建材を取り扱う建設業務に従事していた元建設作業員やその遺族については、2021年6月9日に成立した『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。)』によって、最大1300万円の給付金を受給できる可能性があります。

ただし、給付金を受給するためには、単に、アスベスト(石綿)含有建材を取り扱う建設業務に従事していたことだけでは、不十分です。給付金法では、一定の期間内に建設業務に従事していたことが必要であるとされています。

本記事では、建設アスベスト(石綿)訴訟における給付金の受給要件について解説します。本記事を読むことで、ご自身が給付金の対象かどうかを判断しやすくなり、弁護士への相談や、給付金への申請もスムーズとなることでしょう。

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

建設アスベスト(石綿)訴訟とは?

建設アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)含有建材を用いて建設作業を行っていた元建設作業員やその遺族が、国や建材メーカーを被告として、賠償を求める訴訟をいいます。

2008年に東京地裁で集団訴訟が提起されたことを皮切りに、横浜、京都、大阪、福岡、札幌、さいたま、仙台の各地の地方裁判所で同様の提訴がなされるに至りました。

そして、2021年5月17日、国と建材メーカーの賠償責任を認める初の最高裁判決が言い渡されました。また、その翌日には、国と原告らとの間で、救済のための要件等について定めた基本合意書が締結されました。

参考:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日(第1447号,第1448号,第1449号,第1451号,第1452号)|裁判所 – Courts in Japan

参考:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日(第491号,第495号)|裁判所 – Courts in Japan

参考:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日(第596号)|裁判所 – Courts in Japan

参考:最高裁判所第一小法廷判決令和3年5月17日(第290号,第291号,第292号)|裁判所 – Courts in Japan

参考:基本合意書|厚生労働省

さらに、2021年6月9日、給付金法が成立し、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金が支給されることとなりました。

これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト(石綿)被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。給付金法の成立によって、国との関係では、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、金銭的な救済が図られることとなります。

一定期間内に建設業務に従事したことが給付金の要件?

後述するよう、給付金が支給される要件として、『特定石綿被害建設業務労働者等であること』が要求されています。

そして、この『特定石綿被害建設業務労働者等』といえるためには、一定の期間内に建設業務に従事したことが必要とされています。つまり、単に、アスベスト(石綿)含有建材を用いた建設業務に従事していたことだけでは不十分で、所定の期間内にこのような業務に従事していたことが必要となるのです。

アスベスト(石綿)訴訟のような規制権限の不行使について国に損害賠償責任が認められるためには、規制権限の不行使が関係法の趣旨目的に照らして著しく不合理であるといえなければなりません。

そのため、損害賠償責任が認められるのは、あくまで、規制権限の不行使が著しく不合理といえる時点からであり、また、適切な規制権限が行使された時点から後の期間については国は責任を負わないのです(国の過失が認められる期間のことを、一般的に、「責任期間」といいます)。

前記した2022年5月17日付最高裁判決では、改正特化則の施行日である1975年10月1日から、改正安衛令施行日前日である2004年9月30日までの間が国の責任期間とされました。基本合意書でも、この最高裁判決の内容を受けて、

「屋内建設作業(屋内吹付作業も含む)に従事した者にあっては、1975年10月1日~2004年9月30日までの間」、「吹付作業に従事した者にあっては、1972年10月1日~1975年9月30日までの間」

が救済要件とされました。

今回成立した給付金法でも、この最高裁判決や基本合意書の内容を受けて、石綿吹付業務については、「1972年10月1日~1975年9月30日までの間に行われたもの」、屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務については、「1975年10月1日から2004年9月30日までの間に行われたもの」に支給範囲が限定されています。

給付金の受給にあたっては、この期間内に業務に従事していたかどうかが非常に重要となります。そのため、ご自身がいつからいつまで業務に従事していたか確認をしておきましょう。

また、ご自身がいつからいつまで業務に従事していたか明確に把握できない場合であっても、弁護士に相談することによって解決する場合があります。そのため、従事期間を正確に把握できない場合であっても、あきらめず、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

アスベストに関するご相談は何度でも無料!

弁護士費用は安心の成功報酬制!

石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

給付金法の内容について

それでは、今回可決された給付金法の内容とはどのようなものなのでしょうか。

以下では、要件、被害者死亡の場合の取り扱い、給付金額、減額事由について解説していきます。

(1)要件について

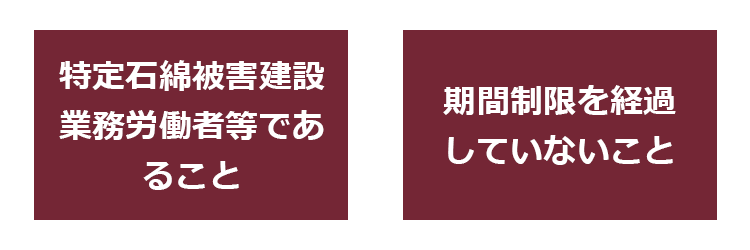

給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つです。

(1-1)特定石綿被害建設業務労働者等であること

『特定石綿被害建設業務労働者等であること』とは、労働基準法9条に規定される「労働者」やいわゆる一人親方等であって、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいいます(給付金法2条3項)。

【特定石綿ばく露建設業務について】

特定石綿ばく露建設業務については、給付金法2条1項に規定されています。

日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、以下の1、2の業務

引用:給付金法2条1項

1.石綿の吹付けの作業に係る業務(昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間

に行われたものに限る。)

2.屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務※

(昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に行われたものに限る。)

※屋内での石綿吹付作業に係る業務も含まれます

【石綿関連疾病について】

石綿関連疾病については、給付金法2条2項に規定されています。

石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病

(ア) 中皮腫

(イ) 気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)

(ウ) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

(エ) 石綿肺(じん肺管理区分の管理2、管理3、管理4、またはこれに相当するものに限る)

(オ) 良性石綿胸水

(1-2)期間制限を経過していないこと

給付金の請求には期間制限があります。そのため、期間制限を経過していないことも給付金の支給要件となります。

期間制限については、給付金法5条2項に規定されています。

| [疾病] | [起算日] | |

| (i) | じん肺管理区分管理2、管理3及び管理4と決定された石綿肺 | 管理区分の決定があった日から20年 |

| (ii) | (i)以外の石綿関連疾病罹患者※ | 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日から20年 |

| (iii) | 死亡 | 死亡日から20年 |

※じん肺管理区分管理2以上の石綿肺に相当するものの、じん肺管理区分の決定を受けていない石綿肺の起算日ついては、(i)ではなく、(ii)となると考えられます。

(2)特定石綿被害建設業務労働者等が死亡した場合について

特定石綿被建設業務労働者等が死亡した場合、遺族が自己の名で給付金を請求することができます(給付金法3条2項)。

遺族が複数いる場合における、給付金の支給を受けることができる順位については、給付金法3条3項、同条4項に規定されています。

| 1位 | 配偶者(事実婚の配偶者を含む) |

| 2位 | 子 |

| 3位 | 父母 |

| 4位 | 孫 |

| 5位 | 祖父母 |

| 6位 | 兄弟姉妹 |

遺族が請求する場合について、注意点が2点あります。

まず1点目は、同順位の遺族が複数いた場合、1人の請求が同順位の遺族全員の請求とみなされるという点です。給付金法3条5項では、「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」とされており、例えば、配偶者が存在せず、子が2人以上いる場合、複数の子のうち1人が給付金を請求した場合、子の全員が請求したものとみなされます。

2点目は、給付金の支給を受けることができる順位が民法の相続法の規定と若干異なっている点です。民法では、配偶者と子がいる場合、それぞれ法定相続人となり、2分の1ずつの法定相続分を有していることになります。

給付金法では、配偶者の方が子よりも順位が上になっています。そのため、配偶者がいる場合には、たとえ子がいたとしても、給付金の請求権を有するのは配偶者のみということになります。

(3)給付金額について

給付金額については、『疾病の類型によって基本的な給付金額を算出→減額事由の有無により減額』というプロセスで決定されます。

基本的な給付金額について

給付金額については、給付金法4条1項に規定されています。

| [疾病] | [金額] | |

| (a) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 550万円 |

| (b) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 700万円 |

| (c) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 800万円 |

| (d) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 950万円 |

| (e) | 中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者 | 1150万円 |

| (f) | (a)又は(c)により死亡した者 | 1200万円 |

| (g) | (b)(d)(e)により死亡した者 | 1300万円 |

なお、遅延損害金及び弁護士費用については支給されませんので、注意が必要です。

(4)減額事由について

減額事由は、石綿ばく露期間による減額、喫煙習慣による減額の2つです。

【石綿ばく露期間による減額(給付金法4条2項)】

下記表の石綿ばく露期間を下回る場合には、100分の90に減額されます。

| [疾病] | [石綿ばく露期間] |

| 肺がん又は石綿肺 | 10年 |

| びまん性胸膜肥厚 | 3年 |

| 中皮腫又は良性石綿胸水 | 1年 |

減額後の給付金額は下記表のようになります。

| [疾病] | [金額] | |

| (a) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 495万円 |

| (b) | じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 630万円 |

| (c) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者 | 720万円 |

| (d) | じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者 | 855万円 |

| (e) | 中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者 | 1035万円 |

| (f) | (a)又は(c)により死亡した者 | 1080万円 |

| (g) | (b)(d)(e)により死亡した者 | 1170万円 |

【喫煙習慣による減額(給付金法4条3項)】

肺がんにかかった特定石綿被害建設業務労働者等で、喫煙習慣がある者については、100分の90に減額されます。

なお、石綿ばく露期間による減額事由も認められる場合、石綿ばく露期間による減額により算出された金額に、100分の90を乗じた金額が給付金額とされます。

| [疾病] | [ばく露期間減額の有無] | [減額後の金額] |

| 肺がんによる死亡 | ばく露期間による減額なし | 1170万円 |

| ばく露期間による減額あり | 1053万円 | |

| 肺がん | ばく露期間による減額なし | 1035万円 |

| ばく露期間による減額あり | 931万5000円 |

建設アスベスト(石綿)で給付金の受給をお考えの方は弁護士に相談を

ここまで、給付金の受給要件を解説してきました。

給付金を受給するためには、ここまで解説した受給要件を申請者が満たしていることを証明する資料を提出する必要があります。

この資料収集については、専門的な知識がなければ、場合によっては収集にかなりの時間と労力を要することになり、給付金の申請を途中で断念してしまうことになりかねません。

弁護士に手続きを依頼すると、この資料収集はもちろんのこと、申請から給付金の受給までスムーズに手続きを進めることができます。

もっとも、弁護士に相談や依頼をすると、高額な相談料、着手金、報酬がかかってしまうのではとのご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

しかし、アスベスト(石綿)訴訟については、相談料、着手金無料としているところがほとんどです。また、報酬については、給付金が支給された場合に、その給付金の中から約15~20%程度の報酬を後払いで支払っていただくという形を採り、給付金が支給されない場合には、一切報酬をいただかないとしているところが多いです。

つまり、給付金が支給されるまで経済的な負担をほとんどかけずに(しかも、給付金が支給されない場合には、実費等の負担を除き、経済的な負担をゼロとして)、弁護士のサポートの下、手続きをスムーズに進めることができます。

以上から、給付金の受給をお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

【まとめ】建設アスベスト(石綿)で給付金を受給するためには、一定期間内に建設業務に従事していたことが必要

本記事をまとめると以下のようになります。

- 2021年6月9日、給付金法が成立し、これによって、建設アスベスト(石綿)被害者に対して、訴訟手続きによらずに、最大1300万円の給付金が支給されることになった

- 給付金を受給するためには、単に、建設業務に従事していたことがあるというだけでは不十分で、一定の期間内に建設業務に従事していたことが必要となる

アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についてのご相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。