B型肝炎給付金請求手続の対象外となる典型例をご存じですか?

B型肝炎給付金をもらうためには、所定の要件を満たしていることを証明する必要がありますが、その中でも、「B型肝炎ウイルスに持続感染しているという要件」、「一次感染者の感染原因が母子感染ではないという要件」を証明できない場合が、B型肝炎給付金請求手続の対象外となる典型例です。

また、感染しているB型肝炎ウイルスが「ジェノタイプAe」である場合も、B型肝炎給付金請求手続の対象外となる典型例です。

もっとも、一見、B型肝炎給付金請求手続の対象外となるようにみえる場合であっても、実はB型肝炎給付金請求手続の対象となる場合もあります。

B型肝炎給付金の請求をお考えの方は、B型肝炎給付金請求手続に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

本記事では、

- B型肝炎給付金請求手続の要件や必要資料、

- B型肝炎給付金請求手続の対象外となる典型例を

弁護士が解説します。

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

ここを押さえればOK!

給付金額は病態の種類や除斥期間の経過の有無により異なり、例えば死亡・肝がん・重度肝硬変の場合、除斥期間が経過していない場合は3600万円、経過している場合は900万円です。 なお、弁護士に依頼してB型肝炎訴訟で和解した場合、訴訟手当金として給付金の4%が国から支給されます。

給付金を受け取るための要件と必要資料は、一次感染者、二次感染者、三次感染者で異なります。 一次感染者は、B型肝炎ウイルスに持続感染していること、満7歳の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けていること、注射器の連続使用があったこと、母子感染でないこと、その他の感染原因がないことを証明する必要があります。二次感染者と三次感染者もそれぞれの要件を満たす必要があります。

対象外となる典型例には、持続感染を証明できない場合、一次感染者の感染原因が母子感染でないことを証明できない場合、ジェノタイプAeのウイルスに感染している場合などがあります。給付金の対象となるかどうかについては専門的知識が必要であるため、B型肝炎の給付金請求を検討している場合は弁護士に相談することをおすすめします。

B型肝炎に関するご相談は何度でも無料!

弁護士費用は安心の成功報酬制!

ご相談・ご依頼は安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

お電話によるご相談だけでなく、お近くの本店・支店にお越しいただいてのご相談も可能です

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金とは、幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方等が、国に対してその賠償を求める訴訟を提起し、裁判において、国との間で裁判上の和解を成立させた場合にもらうことができる給付金をいいます。

幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者5名が、1989年、国に対してその賠償を求める訴訟を提起し、2006年の最高裁判決により、国の責任が認められました。

その後、2011年6月、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で救済の要件や金額等について定めた「基本合意書」が締結されました。2012年1月13日には、救済の要件を満たす被害者等に対して国が給付金等を支給することを内容とした「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下、「特措法」といいます)が施行されました。

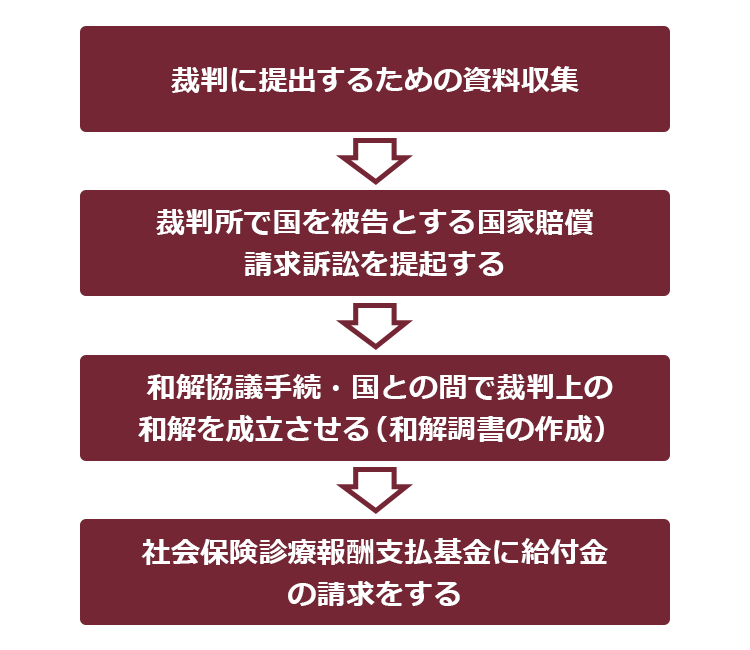

B型肝炎給付金をもらうためには、国を相手として国家賠償請求訴訟を提起し、その中で国との和解を成立させ、社会保険診療報酬支払基金に対して給付金を請求する必要があります。

以下が、B型肝炎給付金をもらうまでの大まかな流れとなります。

B型肝炎給付金の給付金額

B型肝炎給付金の額は、

- 病態の種類

- 20年の除斥期間等(期間制限)の経過の有無

によって異なります。

なお、除斥期間等の起算点は、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年です。

| 死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 除斥期間等が経過していない方 | 3600万円 |

| 除斥期間等が経過している方 | 900万円 | |

| 肝硬変(軽度) | 除斥期間等が経過していない方 | 2500万円 |

| 除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等 | 600万円 | |

| 除斥期間等が経過している方で、上記以外の方 | 300万円 | |

| 慢性肝炎 | 除斥期間等が経過していない方 | 1250万円 |

| 除斥期間等が経過している方で、現に治療を受けている方等 | 300万円 | |

| 除斥期間等が経過している方で、上記以外の方 | 150万円 | |

| 無症候性キャリア | 除斥期間等が経過していない方 | 600万円 |

| 除斥期間等が経過している方 | 50万円 + 定期検査費の支給等の政策対応 |

なお、弁護士に依頼して、B型肝炎訴訟で和解した場合には、国から弁護士費用の一部として、訴訟手当金(給付金の4%)が支給されます。

B型肝炎給付金の要件と必要資料

B型肝炎給付金をもらえる方の要件と必要資料は、一次感染者、二次感染者、三次感染者の場合で異なります。

ここでは、それぞれの要件と必要資料について解説します。

(1)一次感染者の場合

一次感染者とは、幼少期に受けた集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染した方をいいます。要件等は以下のようになります。

(1-1)B型肝炎に持続感染していること

B型肝炎給付金をもらうためには、一過性感染(6ヶ月未満の感染)ではなく、B型肝炎ウイルスに持続感染(6ヶ月以上の感染)していることが必要となります。

B型肝炎ウイルスに持続感染を証明するためには、原則として、血液検査結果報告書等の資料が必要となります。

持続感染を証明するためには、以下の資料が必要となります。

- 6ヶ月以上の間隔を空けた2時点における以下の血液検査結果のいずれか

ア HBs抗原陽性

イ HBV-DNA陽性

ウ HBe抗原陽性 - HBc抗体高力価陽性

1.2.のいずれの検査結果を得られない場合でも、医学的知見から、B型肝炎ウイルスに持続感染していると認めてもらえる場合があります。

あきらめずにB型肝炎給付金に詳しい弁護士などに相談しましょう。

(1-2)満7歳の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けていること

2006年の最高裁判決では、B型肝炎ウイルス持続感染化するのは、「原則として6歳ころまでにB型肝炎ウイルスに感染した場合」であるとされました。したがって、集団予防接種等を満7歳となる誕生日の前日までに受けていることが要件となります。

なお、「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査のことを指します。

この要件を証明するためには、原則として、以下のいずれかの資料か必要となります。

ア 母子健康手帳

イ 予防接種台帳

ウ 母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合には、以下の全ての資料

- 陳述書…滿7歳の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたことにつき、本人(又は親族など)の記憶に基づいて作成する文書

- 接種痕意見書…種痘やBCGの接種痕の存否や形状等につき、医師が確認した内容を記載した文書

- 住民票または戸籍の附票等…満7歳になるまでに日本国内に住んでいたことを証明できるもの

これらの資料が揃わない場合であっても、別の資料を提出することで手続きできる場合もあります。

(1-3)集団予防接種等で注射器の連続使用があったこと

国が責任を認めたのは、予防接種法の施行日である1948年7月1日から、注射筒の一人ごとの取り替えが指導された1988年1月27日までの間に行われた集団予防接種等における注射器の連続使用についてです。

そして、上記の期間内に実施された集団予防接種等については、特段の事情がない限り、注射器の連続使用が行われていたものと推認されます。

(1-4)母子感染でないこと

B型肝炎ウイルスに感染している母親の産道や胎内で、子どもがB型肝炎ウイルスに感染してしまうことを母子感染といいます。

持続感染の最も有力な原因は母子感染といわれており、集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染したことをいうためには、感染原因が母子感染ではないことを証明する必要があります。

母子感染でないことを証明するためには、以下のような資料が必要となります。

ア 母親の血液検査結果

- 母親が生存している場合には、HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力化陽性

- 母親が死亡している場合には、80歳未満のHBs抗原陰性結果のみで可

イ 母親が死亡しており、母親の生前の検査結果が残存しない場合には、年長のきょうだいの血液検査結果(HBs抗原陰性、かつ、HBc抗体陰性または低力価陽性)

上記の資料が揃わない場合でも、医学的知見から、母子感染ではないと認められる場合があります。そのため、上記の資料がない場合であっても、弁護士に相談することをおすすめします。

(1-5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

その他、国の実施した集団予防接種等以外の感染原因がないことも要件となります。

その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを示すためには、以下の資料が必要となります。

ア カルテ等の医療記録

イ 父親のHBs抗原陰性の血液検査結果(父親がB型肝炎ウイルスに感染している場合には、父子の塩基配列比較検査結果の提出も必要になります)

ウ ジェノタイプAeに感染していないことを確認するための資料

塩基配列比較検査って何?

B型肝炎ウイルス(HBV)は約3200個の塩基(DNAの構成要素)からできており、この塩基の並び方のことを「塩基配列」といいます。親子間でB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較すると、親子間で感染したかを確認することができる場合があります。

父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列と子どものB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定された場合、父子間で感染したということになります。子から父に感染している可能性もありますが、B型肝炎給付金請求手続においては、父から子に感染したものとして扱われることになります。

塩基配列比較検査について詳しくは、こちらをご覧ください。

(2)二次感染者の場合

二次感染者とは、一次感染者から母子感染または父子感染した方をいいます。二次感染者の場合、母子感染と父子感染とで要件が異なりますので注意が必要です。要件等は以下のようになります。

(2-1)母子感染の場合

母子感染による二次感染者の要件は以下のようになります。

- 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること

- 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- 下記アイウのいずれかから、二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること

ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること

イ:出生直後の時点で、二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること

ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

【母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること】

母子感染による二次感染者としてB型肝炎給付金をもらうためには、母親が一次感染者の要件を満たしている必要があります。

そのため、母親(一次感染者)につき、一次感染者の場合とほとんど同様の資料の提出が必要となります。

【二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること】

二次感染者の場合も、一次感染者の場合と同様、一過性感染ではなく持続感染していることが要件となります。そのため、二次感染者が持続感染していることを示す血液検査結果報告書等の資料の提出が必要となります。

【二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること】

母子感染により感染した二次感染者としてB型肝炎給付金をもらうためには、母子感染であることを示す必要があります。

母子感染であるといえるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること

イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること

ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

アについては、母子の塩基配列比較検査結果によって証明することが可能です。

イについては、本人(二次感染者)の出生時の医療記録や母子手帳の記載等により証明できる場合があります。

ウについては、カルテ等の医療記録、父親の血液検査結果データ(父親が持続感染者であった場合は、父子の塩基配列比較検査結果)、ジェノタイプ検査結果等を提出することによって証明することができます。

(2-2)父子感染の場合

父子感染により感染した二次感染者の要件は以下のようになります。

- 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること

- 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること

必要資料については、以下のとおりです。

【父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること】

父親が一次感染者であることの要件を満たしている必要があります。そのため、父親について、一次感染者の場合とほとんど同様の資料の提出が必要となります。

【二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること】

二次感染者の場合も、一次感染者の場合と同様、一過性感染ではなく持続感染していることが要件となります。そのため、二次感染者が持続感染していることを示す血液検査結果報告書等の資料の提出が必要となります。

【感染原因が父子感染であるといえること】

父親と子(二次感染者)について、塩基配列を比較した検査結果報告書等の提出が必要となります。父子の塩基配列検査で父と子の配列が同定された場合に、父子感染が認められることになります。

※もっとも、父子の塩基配列が判定不能の場合であっても、医学的知見から父子感染以外の感染経路が考えられないと判断された場合には、父子感染が認められるケースもあります。

(3)三次感染者の場合

三次感染者の場合の要件は次の通りです。

- 祖母が一次感染者の要件をすべて満たしていること

- 祖母から感染した母親または父親が二次感染者の要件をすべて満たしていること

- 本人(三次感染者)がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- 本人(三次感染者)の感染原因が母子感染または父子感染であるといえること

※なお、祖父から父子感染した二次感染者から母子・父子感染した場合には、B型肝炎給付金請求手続きの対象にはなっていません。

三次感染者の必要資料については、B型肝炎給付金請求手続に詳しい弁護士にご相談ください。

対象外となる典型例

次に、B型肝炎給付金請求手続の対象外となる典型例について説明します。

(1)B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明できない

B型肝炎給付金請求手続の対象外となる典型的な場合が、B型肝炎ウイルスに持続感染(6ヶ月以上の感染)していることを証明できない場合です。

具体的には、以下のとおりです。

- HBs抗原陽性を指摘されたものの、初めて感染を指摘されたときから6ヶ月未満のうちにHBs抗原が陰性化し、かつ、HBc抗体が低力価陽性である場合

- B型肝炎ウイルス感染に関する最初の指摘が「過去に感染していたけれども、もう治っている」という内容であり、その後、HBc抗体検査を受けたものの、HBc抗体は低力価陽性であり、他に過去に持続感染していたことを明らかにするための資料が全く存在しないという場合

(2)一次感染者の感染原因が母子感染でないことを証明することができない場合

一次感染者のB型肝炎ウイルスへの感染原因が、母子感染でないことを証明できない場合もB型肝炎給付金請求手続の対象外となってしまう典型的な場合といえます。

具体的には、以下のとおりです。

- 母親が持続感染者であり、かつ、母親と本人の体内のB型肝炎ウイルスの遺伝子型または塩基配列が異なることを証明できない場合

- 母親が健在の場合に、母親に検査協力を頼みたくないという場合

- 他界した母親の血液検査結果が現存せず、存命の年長きょうだいに血液検査の協力を頼みたくないという場合

- 他界した母親と年長きょうだいの検査結果を含む医療記録や死亡診断書等が全て現存せず、かつ、母親または年長きょうだいが持続感染者でなかったことの手掛かりとなる資料が全く存在しない場合

(3)ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している

ジェノタイプ検査の結果が「Ae」であった場合にも、B型肝炎給付金請求手続の対象外となります。

新型コロナウイルスのように、B型肝炎ウイルスにも様々な種類があり、B型肝炎ウイルスの一つに「ジェノタイプAe」という型のウイルスがあります。

ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染すると、何歳で感染しても(幼少期の感染に限らず)持続感染する可能性があります。

また、ジェノタイプAe型のB型肝炎ウイルスの国内での感染例は、1996年以降に確認されるようになりました。そして、その後、急速にジェノタイプAe型の国内での感染例が増えていきました。

ジェノタイプAe型の国内での感染例が確認された時期から考えて、1988年1月27日以前の集団予防接種等によって、ジェノタイプAeに感染する可能性は極めて低いといえます。

そのため、ジェノタイプAe型のB型肝炎ウイルスへの感染の場合、B型肝炎給付金請求手続の対象外となっています。

(4)B型肝炎給付金の対象となるかどうかは弁護士に相談を

これまで、B型肝炎給付金の対象外となる典型例を説明してきましたが、原則として必要となる資料の提出ができない場合であっても、他の資料を提出することによってB型肝炎給付金請求手続の対象となる場合があります。

そのため、B型肝炎給付金請求手続の対象外となるのかを、専門的知識がない方が判断することは非常に難しいです。

「私はB型肝炎給付金請求手続の対象外かもしれない…」と思った場合であっても、自分で「無理だと思う」と結論を出さずに一度は弁護士に相談されることをお勧めいたします。特に、B型肝炎給付金請求手続の相談については、相談料無料で行っている法律事務所も多いです。

本当はB型肝炎給付金をもらうことができるのに、B型肝炎給付金請求手続の対象外であると勘違いしたままで、請求をあきらめるのは、もったいないです。

【まとめ】B型肝炎給付金の対象外かもと思っても、まずは弁護士へ相談を

本記事をまとめると以下のようになります。

- B型肝炎給付金をもらうためには、所定の要件を満たすことを証明する必要がある

- B型肝炎給付金の対象外となる典型例としては、「持続感染していることを証明できない場合」、「一次感染者の感染原因が、母子感染でないということを証明できない場合」、「B型肝炎ウイルスの種類がジェノタイプAe型の場合」等があげられる。

- B型肝炎給付金請求手続の対象外であると思っていても、実は勘違いである場合もある。そのため、自分自身で判断せずに、手続に詳しい弁護士に一度相談してみるのが良い。また、B型肝炎給付金請求手続では、相談料を無料としている法律事務所が多い。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、弁護士報酬も、原則、給付金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、B型肝炎給付金請求について、アディーレ法律事務所にご依頼いただく場合には、原則、あらかじめ弁護士費用をご用意していただく必要はございません。

※以上につき、2024年8月時点

B型肝炎給付金請求に関しては、B型肝炎給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。