下肢の後遺障害とは、簡単にいいますと、交通事故のケガにより足の関節が動かなくなったり、動かしづらくなる障害が残った場合をいいます。

交通事故により下肢機能障害となった場合には、後遺障害1級・5級・6級・8級・10級・12級の等級が認定される可能性があります。

そして、下肢機能障害で後遺障害認定を受けた場合の後遺症慰謝料の目安は次のようになります(弁護士の基準)。

- 後遺障害1級:2800万円

- 後遺障害5級:1400万円

- 後遺障害6級:1180万円

- 後遺障害8級:830万円

- 後遺障害10級:550万円

- 後遺障害12級:290万円

下肢機能障害は、日常生活にも大きな影響を与える後遺障害です。適切な額の慰謝料を受け取るためにも、後遺障害等級の認定基準や慰謝料の増額のポイントについて知っておきましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 下肢機能障害の後遺障害等級の認定基準

- 後遺症慰謝料の目安

- 逸失利益の計算方法

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

下肢機能障害とは?

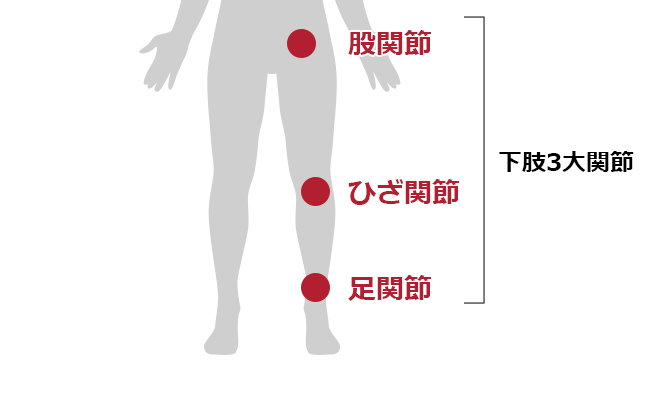

下肢は、股関節・ひざ関節・足関節(足首)の3大関節で構成されています。

下肢機能障害とは、股関節・ひざ関節・足関節の下肢3大関節のすべてが動かなくなったり、いずれかの関節が動かなくなったり、また動かせる範囲が狭くなったりすることをいいます。

なお、足関節よりも先の部分についての後遺障害は、「足指」の後遺障害として、下肢とは別の項目で後遺障害等級認定の対象となります。

下肢機能障害の等級認定基準

下肢機能障害の後遺障害には、次の表のように、6つの等級が設けられています。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |

| 第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |

| 第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

なお、下肢の機能障害が後遺障害認定を受けるためには、原則として、画像などにより、下肢の器質的な損傷(骨折、脱臼や神経の損傷など)が原因となり、関節への影響が認められることが必要です。

(1)第1級6号:両下肢の用を全廃したもの

左右両方の下肢の用を全廃した場合に、第1級6号に認定されます。

「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節・ひざ関節・足関節の3大関節のすべてが強直したものをいいます。

そして、「強直」とは、関節がまったく可動しないか又はこれに近い状態にあるもの(関節可動域が健側(障害のない側)の下肢の10%程度以下)をいいます。

なお、3大関節の強直に加えて足指の全部が強直した場合も、(足指に関する後遺障害ではなく)下肢の用を全廃したものとして後遺障害第1級6号に含まれます。

(2)第5級7号:1下肢の用を全廃したもの

左右のどちらかの下肢の用を全廃した場合に、第5級7号に認定されます(「下肢の用を全廃した」の意味は後遺障害1級6号の項目で説明したとおりです)。

なお、一方の3大関節の強直に加えて一方の足指の全部が強直した場合も、1下肢の用を全廃したものに含まれます。

(3)第6級7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

左右どちらかの下肢の3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のうち2関節の用を廃した場合に、第6級7号に認定されます。

「関節の用を廃したもの」とは、次の1~3のいずれかに該当するものをいいます。

- 関節が強直したもの(関節可動域が健側の下肢の10%程度以下)

- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(他動では可動するが、自動運動では関節の可動域が、健側の可動域角度の10%程度以下)

- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の可動域(主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は、主要運動のうち1つの可動域)が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限

(4)第8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

片方の下肢の股関節・ひざ関節・足関節のうち、1つの関節について、関節の用を廃した場合に、第8級7号に認定されます。

「関節の用を廃したもの」とは後遺障害第6級7号の項目で説明したとおりです。

(5)第10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

片方の下肢の股関節・ひざ関節・足関節のうち、1つの関節の機能に著しい障害が残った場合に、第10級11号に認定されます。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次の1・2のいずれかに該当するものをいいます。

- 関節の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が、健側の可動域角度の2分の1よりも動くもの

(6)第12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

片方の下肢の股関節・ひざ関節・足関節のうち、1つの関節の機能に障害が残った場合に、第12級7号に認定されます。

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

下肢機能障害の程度(可動域)の測定方法

次に、足の関節の可動域がどの程度制限されているのかを測定する方法について説明します。

機能障害は、原則として、主要運動(各関節における日常の動作において最も重要なもの)の可動域の制限の程度によって評価されます。

また、例外的に参考運動(日常動作において主要運動ほどには重要でない動き)の可動域の制限の程度も考慮されることもあります。

関節の部位に応じて、見ていく主要運動と参考運動は、次のとおりになります。

| 関節の部位 | 主要運動 | 参考運動 |

|---|---|---|

| 股関節 | 屈曲・伸展 外転・内転 | 外旋・内旋 |

| ひざ関節 | 屈曲・伸展 | なし |

| 足関節 | 屈曲・伸展 | なし |

主要運動・参考運動についてそれぞれどのような動きなのか、股関節・ひざ関節・足関節に分けて説明していきます。

(1)股関節

股関節については、主要運動として屈曲・伸展・外転・内転、参考運動として外旋・内旋を見ていきます。

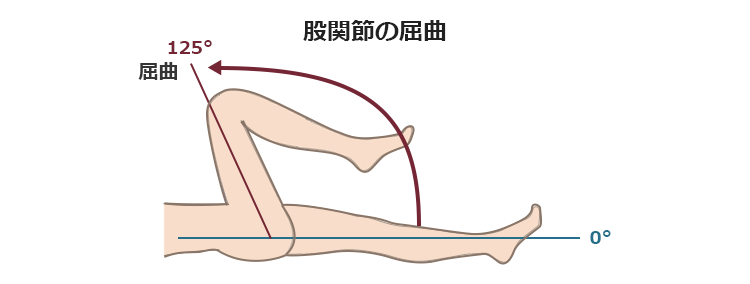

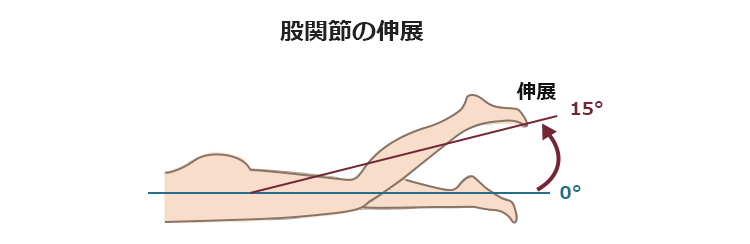

(1-1)屈曲・伸展

まず、股関節の屈曲・伸展について見ていきます。

二つの部位が近づく動きを屈曲、遠ざかる動きを伸展といいます。

股関節の屈曲は、仰向けに寝た状態で、股関節をお腹の方へ動かして測定します。参考値は125度です。

股関節の伸展は、うつぶせに寝た状態で、股関節を背中の方に動かして測定します。参考値は15度です。

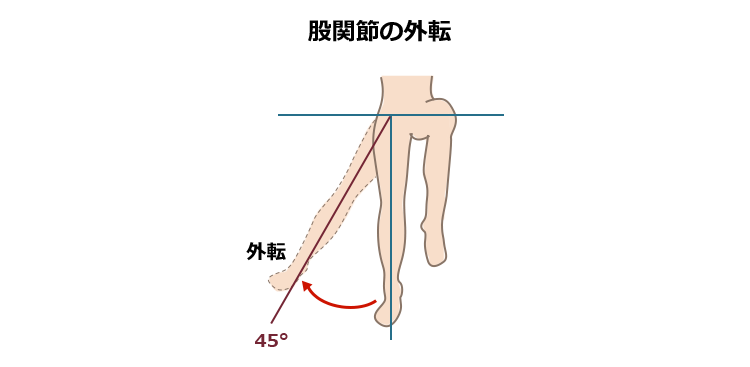

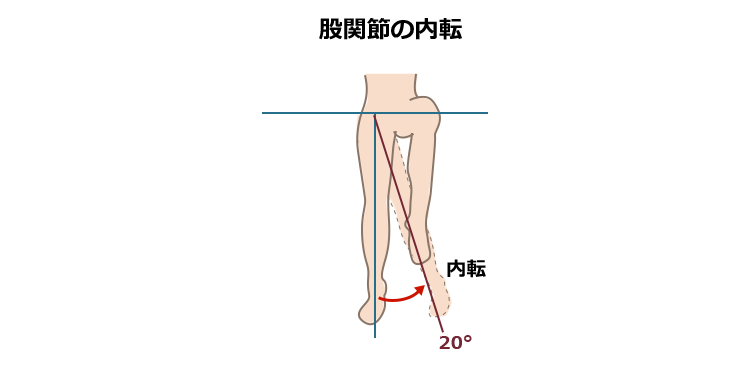

(1-2)外転・内転

次に、股関節の外転・内転について見ていきます。

体幹や手指の軸から遠ざかる動きを外転、近づく動きを内転といいます。

股関節の外転は、仰向けに寝た状態で、股関節を外側に開くように動かして測定します。参考値は45度です。

股関節の内転は、仰向けに寝た状態で、股関節を内側に足を閉じるように動かして測定します。参考値は20度です。

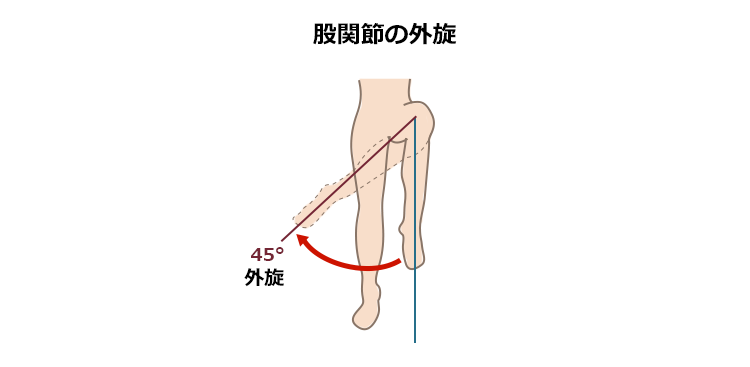

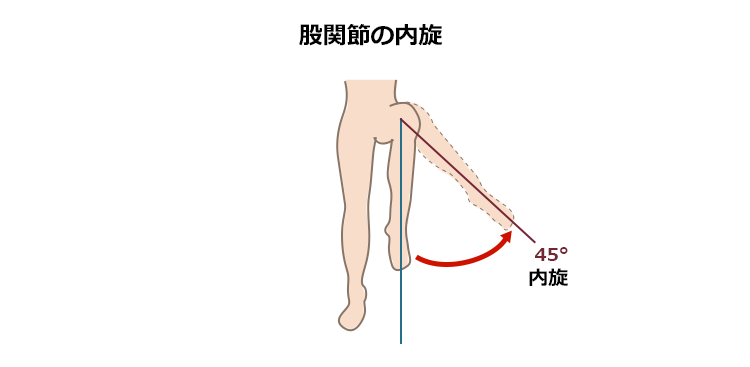

(1-3)外旋・内旋

最後に、股関節の外旋・内旋を見ていきます。

太腿を軸として、外方へ回旋する動きを外旋、内側へ回旋する動きを内旋といいます。

股関節の外旋・内旋は、仰向けに寝た状態で、片足を上に上げてひざ関節を90度に曲げ、太腿・ひざを軸にして左右へ回旋させて測定します。参考値はともに45度です。

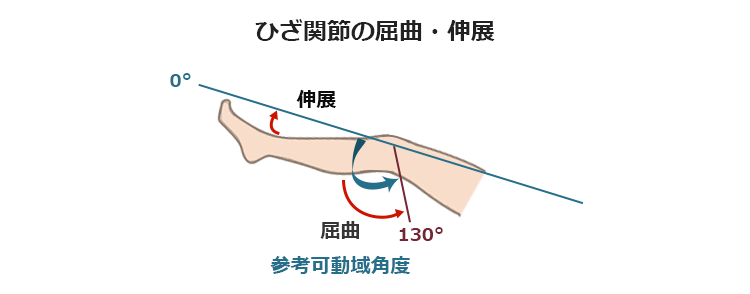

(2)ひざ関節

ひざ関節の屈曲・伸展について見ていきます。

ひざ関節の屈曲は、ひざを曲げるように動かして測定します。参考値は130度です。

ひざ関節の伸展は、ひざを伸ばす方向へ動かして測定します。参考値は0度です。

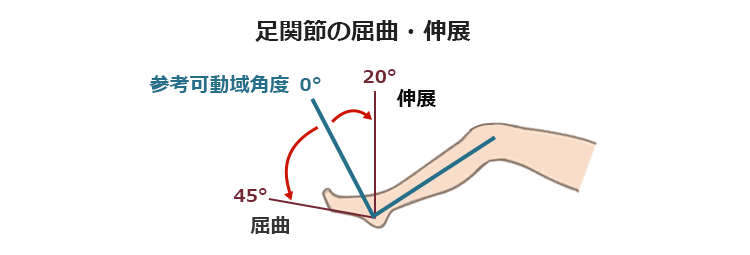

(3)足関節

足関節の屈曲・伸展について見ていきます。

足関節の屈曲(底屈ともいいます)は、足首を伸ばすように動かして測定します。参考値は45度です。

足関節の伸展(背屈ともいいます)は、足首を曲げる方向へ動かして測定します。参考値は20度です。

下肢機能障害が認められる場合の後遺障害慰謝料の目安

ここでは、下肢機能障害が後遺障害認定を受けた場合の後遺症慰謝料(後遺症が残ったことにより受ける精神的苦痛を金銭的に補償するもの)の金額の相場(目安)について紹介します。

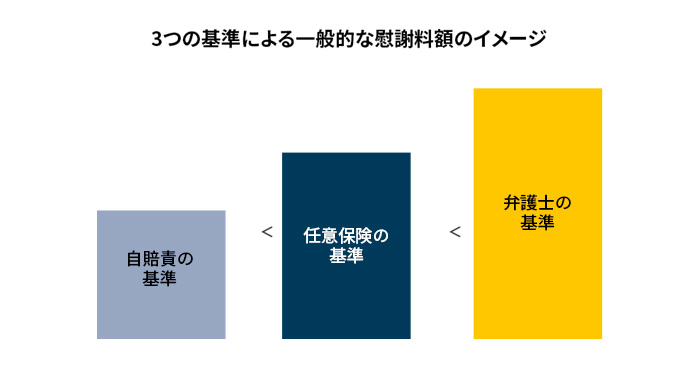

まず、前提として、慰謝料の金額を決める3つの基準を知っておきましょう。どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わってきます。

| 慰謝料算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故被害者の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準が最も高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準の金額(目安)を比べると、次のようになることが一般的です(例外あり)。

そして、下肢機能障害による後遺症慰謝料の相場(目安)を、自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみると、後遺障害等級ごとに、次の表のようになります。

| 後遺障害等級 | 後遺症慰謝料額 | ||

| 自賠責保険基準(※) | 任意保険基準 | 裁判所基準 (弁護士基準) | |

| 第1級6号 | 1150万円(被害者に被扶養者がいる場合は1350万円) | 基準は非公開だが、自賠責保険基準と裁判所基準の間の一定の金額となることがほとんど | 2800万円 |

| 第5級7号 | 618万円 | 1400万円 | |

| 第6級7号 | 512万円 | 1180万円 | |

| 第8級7号 | 331万円 | 830万円 | |

| 第10級11号 | 190万円 | 550万円 | |

| 第12級7号 | 94万円 | 290万円 | |

※2020年4月1日以降に発生した交通事故でご自身に過失がない場合

後遺障害は、等級が高ければ高いほど、認められる後遺症慰謝料の額も高くなり、どの算定基準で計算するかによって得られる慰謝料の差も多額になります。

被害者が適切な賠償を受けるためには、被害者にとって通常は一番有利となりやすい裁判所基準(弁護士基準)で計算されることがポイントとなります。

しかしながら、自分で任意保険会社に裁判所基準(弁護士基準)で後遺症慰謝料を算定するよう請求しても、まず応じてもらえないでしょう。

一方、弁護士は、弁護士の基準を使い、場合によっては訴訟も辞さない姿勢で毅然と任意保険会社と交渉することができますので慰謝料の増額を期待することができます。

弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

さらに、弁護士に依頼すれば、治療中や後遺障害診断書を書いてもらう際に、等級認定に有利なポイントについて弁護士からアドバイスを受けることができるでしょう。

下肢機能障害が認められる場合の逸失利益

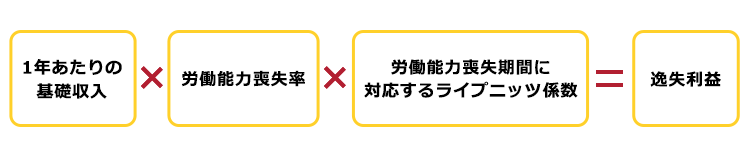

逸失利益とは、事故に遭わなければ得られたはずの収入、すなわち後遺障害のために失ってしまう将来得られたはずの収入のことをいいます。

後遺症による逸失利益は、実務上、基礎となる年収額に、後遺症により失われた労働能力の割合(「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力を失う期間(「労働能力喪失期間」といいます)の中間利息控除のためのライプニッツ係数を掛けて計算します。

具体的な計算式は、次のとおりです。

【労働能力喪失率】

下肢機能障害の後遺障害等級別の労働能力喪失率は、次の表のとおりです。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 第1級 | 100% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第8級 | 45% |

| 第10級 | 27% |

| 第12級 | 14% |

【労働能力喪失期間】

また、労働能力喪失期間とは、後遺障害によって働けなくなった期間のことをいいます。

労働能力喪失期間は、基本的に、症状固定日から、一般的に仕事を辞めて引退する年齢である67歳までの期間か、被害者の平均余命の2分の1の、どちらか長い方の期間となります。

労働能力喪失率や喪失期間は、基本的には上記のように計算しますが、個別具体的な事例では、任意保険会社と見解が異なり争いが生じることがあります。

【まとめ】下肢機能障害は足の関節が動かない、動かしづらくなる障害|1~12級の可能性あり

- 下肢機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級

- 第1級6号:両下肢の用を全廃したもの

- 第5級7号:1下肢の用を全廃したもの

- 第6級7号:1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

- 第8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

- 第10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 第12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

- 下肢機能障害が後遺障害認定された場合の後遺症慰謝料の相場(目安)

- 後遺障害1級:2800万円

- 後遺障害5級:1400万円

- 後遺障害6級:1180万円

- 後遺障害8級:830万円

- 後遺障害10級:550万円

- 後遺障害12級:290万円

- 後遺障害認定を受けることで慰謝料のみならず、逸失利益を受け取ることができる場合もある

後遺障害認定の申請にはポイントがあります。後遺障害認定の申請手続きを弁護士に任せることで、弁護士が、診断書の記載内容をチェックしたり、提出する資料を精査したりしますので、適切な後遺障害等級認定の可能性をさらに高めることができます。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。