「追突事故の被害にあってむち打ちに…。『通院頻度によって慰謝料の金額が変わる』と聞いたけれど、それって本当?」

確かに、通院頻度によって慰謝料の金額が変わる可能性はあります。

しかし、交通事故の通院は、被害の状況やケガの程度に合わせた頻度・期間で通院を行うのが基本です。

そのため、必要性のない通院は、慰謝料の増額はおろか治療費も自己負担とされてしまう可能性があります。

適切な慰謝料を受け取るためには、むち打ちによる通院頻度や通院期間の目安を知っておきましょう。

この記事を読んでわかること

- 交通事故のむち打ちによる通院頻度の目安

- 交通事故のむち打ちによる通院期間の目安

- むち打ちで慰謝料を増額するためのポイント

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故のむち打ちによる通院の頻度の目安は週2~3回

むち打ちとは、外部からの衝撃により、頸部(首)がむちを打ったような状態となった結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織が損傷してしまったことを総称した呼び方です。

交通事故では、「追突事故」の被害にあった場合などむち打ちになりやすいです。

追突事故など交通事故のむち打ちによる通院頻度は週に2~3回が一般的です。

もっとも、交通事故の通院頻度は、あくまで医師の指示に従うのが前提となります。

医師の指示のもとで週に2~3回以上の通院が必要ということであれば、その指示に従ってください。

医師の指示に従わない通院は、かえって治療を長引かせてしまう可能性があります。

交通事故のむち打ちによる通院期間の目安は3~6ヶ月

交通事故のむち打ちによる通院期間は、3~6ヶ月程度となるケースが多いといえます。

ただし、あくまで3~6ヶ月程度というのは、目安に過ぎませんので、通院期間も医師の指示により6ヶ月を超えてしまうケースは医師の指示に従ってください。

治療を終了しても痛みや痺れといった後遺症が残ってしまった場合、医師から「症状固定(後遺症について、それ以上治療をしても改善が見込めない状態)」の診断を受けましょう。

後遺症についての慰謝料(後遺症慰謝料)を受け取るためには、基本的には後遺障害等級認定を受ける必要があるためです。

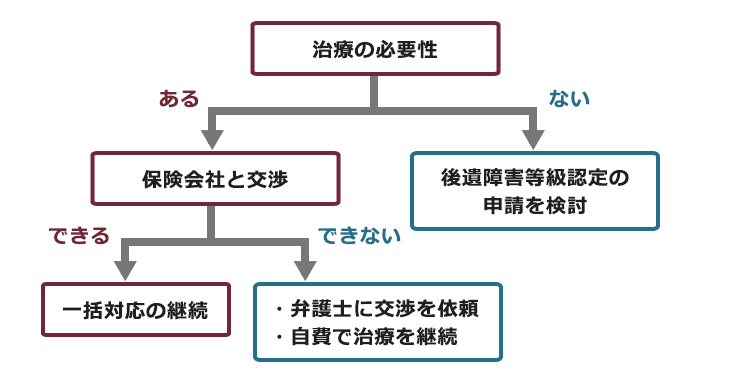

ところで、通院期間が長期化した場合、加害者側の保険会社から一方的に治療費の打ち切りを打診されるケースもあります。

治療費の打ち切りを打診された際は、保険会社の言いなりに治療を止めてしまわず、必ず医師と相談して治療を継続する必要があるのか、それとも症状固定か診断してもらいましょう。

医師が症状固定と診断すれば後遺障害等級認定の申請を検討しますし、治療継続の必要があるのであれば、治療費の支払いの継続を求めて保険会社と交渉するなどします。

【治療費の打ち切りを打診された時の対応】

通院頻度が高く通院日数が多いと慰謝料は増える?

交通事故でケガをした被害者が加害者に請求できる慰謝料の1つに「入通院慰謝料」があります。

入通院慰謝料は、基本的には入通院期間や入通院日数に応じて慰謝料が算定されます。

そのため、入通院慰謝料を増額させるためには、通院頻度を増やし、少しでも多く通院した方がいいのではないかと勘違いされる方がいらっしゃいます。

ですが、医師の指示のない必要以上の通院は、加害者側の保険会社から不必要な通院との指摘を受け、入通院慰謝料や治療費などが(必要な通院だったものも含めて)減額されてしまう可能性があります。

むち打ちで、適切な慰謝料を受け取るための3つのポイント

追突事故など交通事故でむち打ちになった時に、適切な慰謝料を受け取るには、通院頻度を増やすのではなく、次の3つのポイントを知っておきましょう。

- 必ず整形外科を受診し、必要な検査を受ける

- 後遺症が残った場合は後遺障害認定の申請手続を行う

- 増額しやすい慰謝料の算定基準で慰謝料を計算する

それぞれ説明します。

(1)必ず整形外科を受診し、必要な検査を受ける

交通事故でむち打ちにあたる症状が出た場合、必ず整形外科を受診し、必要な検査を受けるようにしてください。

医師の診断や検査結果が、加害者に対して請求できる慰謝料や治療費に有利な資料となる場合があります。

例えば、後遺症が残った場合に、適切な後遺障害等級の認定にあたっては、MRI検査やCT検査、レントゲン検査の他、次のような検査を受けることが有用です。

【神経学的検査の例】

| 検査名 | 検査内容 |

|---|---|

| ジャクソンテスト | 被験者が頭を後ろに反らせた状態で、医師が頭頂部を下方に圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれがあるかどうかで、神経根障害を調べます。 |

| スパーリングテスト | 被験者が椅子に座り、医師が被験者の頭部を後ろに倒し、その状態で右や左に傾けながら圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれが出るかどうかで、神経根障害を調べます。 |

| 腱反射テスト | 腱を打腱器で叩いて、正常な反射(筋萎縮反応)が返ってくるかどうかを検査します。 |

| 筋電図検査・神経伝達速度検査 | 筋肉や神経に電気による刺激を与え、神経や筋肉に異常がないかを検査します。 |

| 筋委縮検査 | 上肢または下肢の周囲径を図り、筋委縮(筋肉の痩せ)が生じていないかを確認します。 |

(2)後遺症が残った場合は後遺障害等級認定の申請手続を行う

後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を受けましょう。

交通事故により後遺症が残ってしまった場合、原則として、後遺障害等級認定を受けることで、被害者やその保険会社に「後遺症慰謝料」や「逸失利益」が請求できます。

後遺症慰謝料などは、基本的には、認定された後遺障害等級に応じて金額が変わります。

むち打ちによる後遺症の場合、後遺障害等級12級又は14級に認定される可能性がありますが、それぞれの後遺症慰謝料の目安は次のとおりです。

| 後遺障害等級12級 | 後遺障害等級14級 | |

| 自賠責の基準 | 94万円 | 32万円 |

| 弁護士の基準 | 290万円 | 110万円 |

*「自賠責の基準」「弁護士の基準」については、次の項目でご説明します。

後遺症が残ったのに後遺障害等級認定を受けないでいると、これらの慰謝料などが支払われない可能性があります!

むち打ちと後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

(3)増額しやすい慰謝料の算定基準で慰謝料を計算する

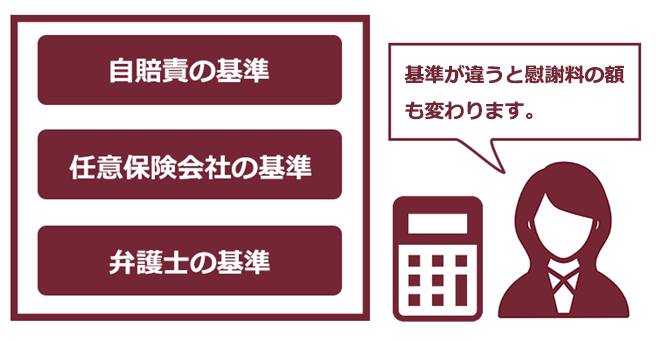

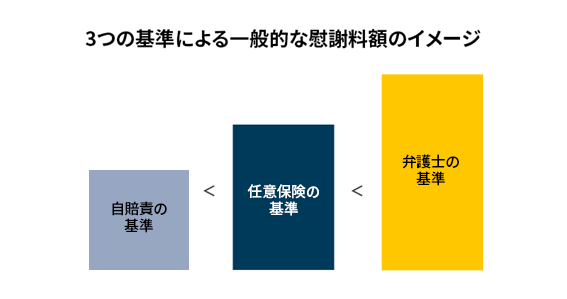

慰謝料の金額を算出する基準としては、次の3つの基準があります。

保険会社が使うのは自賠責の基準もしくは任意保険の基準となりますが、弁護士の基準よりも安い金額となってしまうケースが一般的です(※)。

(※)自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

ここで、入通院慰謝料の相場で比較してみましょう。

具体的に、「事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)」で計算してみましょう。

被害者が治療した日数について、次の用語を用いて説明します。

- 総治療期間:初診から治療を終了した日までの総日数。入通院期間と同じ

- 実通院日数:入院していた日数+実際に通院した日数

- 通院日数:自賠責保険が慰謝料算定に使う日数

(3-1)自賠責の基準による入通院慰謝料

自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4300円と決まっています(*2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

通院日数は、通常、実通院日数×2と、総治療期間の少ない方で算定します。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>

6ヶ月の総治療期間に70日間通院したとすると、140日(実治療日数×2)と180日(総治療日数)の少ない方が採用されますので、原則として通院日数は140日間として計算します。

仮にその日数で計算すると、入通院慰謝料は、

4300円×140日=60万2000円 となります。

(3-2)任意保険の基準による入通院慰謝料

任意保険の基準による入通院慰謝料は、一般的には自賠責基準とほぼ同額か、少し上乗せされる程度です。

例えば、骨折のないむち打ち症で6ヶ月間の治療の場合、任意保険の基準では、60万~65万円前後が提示されているようです。

(3-3)弁護士の基準による入通院慰謝料

弁護士の基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表を目安にして慰謝料額が算出されることになります。

2種類の算定表があり、骨折など軽症でない場合は別表Ⅰ、むち打ち症でレントゲンやMRIといった他覚所見がないなどの軽傷の場合は別表Ⅱを用います。

縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |

| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |

入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |

| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |

(*入院・通院期間をそれぞれ6ヶ月以内に限定して掲載しています。)

なお、これらの表から算出される金額はあくまでも「基準額」であり、この金額が必ずしも裁判などで認められるとは限りませんので、ご注意ください。

なお、通院が、症状に比べて長期にわたった場合には、症状、治療内容、通院頻度を考慮して実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅱの場合は実通院日数の3倍程度)が入通院期間の目安となることがあります。

しかし、単純骨折等で頻繁な通院が不要で、例えば5日しか通院しなかった場合にも、5日×3.5倍=17.5日 とはなりません。

このような場合には、骨折の癒合や骨折後のリハビリに必要な期間が入通院期間となります。しかしながら、任意保険会社は機械的に3倍基準や3.5倍基準の日数を主張してくることがありますので注意が必要です。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>

別表Ⅰの場合 116万円

別表Ⅱの場合 89万円

自賠責の基準では、60万2000円ですので、弁護士の基準による入通院慰謝料の相場が自賠責の基準よりも高額となります!

弁護士の基準を使って入通院慰謝料を算定するためには弁護士への依頼がおすすめです。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い入通院慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、通常最も高額となる弁護士の基準で算定して請求しますので、弁護士の基準に近づけた金額での示談が期待できます。

【まとめ】追突事故によるむち打ちの通院頻度は週2回~3回程度が一般的。医師の指示以上に通院することは避けるべき!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故のむち打ちによる通院頻度は週に2回~3回程度、通院期間は、3ヶ月~6ヶ月程度となるケースが多い。

- 通院頻度は多ければ多いほどいいというものではなく、必要性の認められない通院は保険会社から治療費や慰謝料を減額されてしまうケースもある。

- 通院期間が3ヶ月~6ヶ月を超えて長期化した場合、加害者側の保険会社から一方的に治療費を打ち切られてしまうケースもある。

- むち打ちで慰謝料を増額するための3つのポイント

- 必ず整形外科を受診し、必要な検査を受ける

- 後遺症が残った場合は後遺障害認定の申請手続を行う

- 増額しやすい慰謝料の算定基準で慰謝料を計算する

保険会社が提示する賠償金額は弁護士の基準からみると低額であるケースが多いということや突然治療費が打ち切られてしまうようなケースもあるということをこの記事で初めて知ったという方もいるかもしれません。

賠償金請求は保険会社に丸投げではなく、弁護士への相談を検討してみましょう。

弁護士などの専門家に相談しながら手続を進めることで、保険会社から提案や提示された金額が適正かどうかを確認できます。また、弁護士からあなたが少しでも有利となるようなアドバイスも受けることができます。

交通事故による賠償金請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。