交通事故に遭ってしまった場合、補償を受けるためには、事故の加害者が加入している保険会社と連絡を取る必要があります。

しかし、加害者側の保険会社に連絡するといっても、「ただでさえ事故に遭って混乱しているのに、どんなことを伝えればいいか分からない」という方もいらっしゃるでしょう。

加害者側の保険会社には、受けている治療の状況等に関して連絡を行う必要があります。

しかし、自分ではしっかり事実を伝えられたと感じていても、加害者側の保険会社とのやり取りで思わぬトラブルが起こる可能性があります。

保険会社も無制限にお金を支払うことはできず、支払う金額をなるべく抑えようとするためです。

注意すべきポイントを押さえておくことで、保険会社に対して冷静に対処しやすくなります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 交通事故直後の対応

- 事故当日から示談交渉までに、加害者側の保険会社と連絡する事項

- 加害者側の保険会社とのやり取りの際に注意すべきこと

- 加害者側の保険会社とトラブルになった場合の対処法

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故発生直後の対応方法

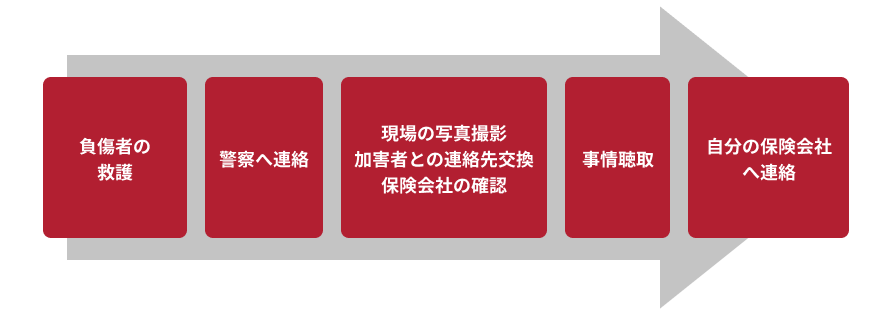

通常の場合、交通事故の発生直後からの対応は、次のような流れになります。

- 負傷者の救護や車両移動

事故が発生したら、負傷者がいる場合にはその救護を最優先に行いましょう。また、追突などの二次事故が起こらないよう、車両を他の車の往来の妨げとならない場所へ移動させます。

- 警察への連絡

次に、事故発生を警察に通報します。事故の届け出をしないと、保険金請求の際に必要となる「交通事故証明書」を発行してもらえません。

後日の届け出であっても発行を受けられる可能性はありますが、日数の経過により証拠が散逸してしまっているおそれがあり、示談交渉の際に不利になってしまう可能性があります。

特に、事故の起こった車の運転者や同乗者には通報義務があり(道路交通法第72条1項)、違反すると一年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

- 現場の写真撮影や加害者側とのやり取り

警察に通報したら、待っている間に次のような写真撮影をして証拠保全をしましょう。

- 現場の道路の写真(現場の見通しの写真)

- 当日の天候(晴れなのか雨なのか、明るいのか暗いのかなど)

- 車の破損個所の写真

- その他事故で壊れたものの写真

後日に事故の状況がわかるようできるだけ多く写真を撮っておくことをお勧めします。

目撃者がいれば、必要な場合に事故について話をしてくれるか確認し、協力を約束してもらえた場合には連絡先を控えておきます。

さらに加害者から連絡先や、どこの自賠責保険・任意保険会社に加入しているのか聴いたうえ、車検証や免許証、加入している保険の証書等を実際に見せてもらって写真を撮影しておくとより良いでしょう。

- 警察の捜査・事情聴取への協力

駆け付けた警察官は、交通事故の原因や状況等についての捜査を行います。

事情聴取では、事故の被害者として把握できていることを、できる限り正確に伝えてください。

- 自分の加入している任意保険会社への連絡

自分が加入している保険会社へ交通事故について連絡しましょう。

自分が加入している保険会社への連絡事項について、詳しくはこちらをご覧ください。

事故当日から示談交渉までに、加害者側の保険会社と連絡する事項

それでは、加害者側の保険会社とどのような連絡を取ることになるか、注意点と合わせて場面ごとに説明します。

(1)事故直後

事故直後には、通常、加害者側の保険会社から連絡が来ます。

この連絡では、今後の流れについてなどの説明を受けることとなります。

また、加害者側の保険会社から、「同意書」が送られてくることが多いです。

同意書では、加害者側の保険会社が通院先の病院に対して治療費を払うことへの同意などを求められます。

同意書に応じれば、後述する治療期間中は、基本的に自分で治療費を支払わなくてよくなります。

(2)治療期間中から示談交渉まで

たとえ目に見えるケガがなくても、事故後はできるだけ早めに病院に行っておきましょう。

事故直後は気づかなくても、後から思わぬ後遺症が出てくる可能性もあるためです。

事故直後に病院へ行く必要性について、詳しくはこちらをご覧ください。

加害者側の保険会社に、通院している病院の情報を連絡してください。

通院に伴う治療費については、先ほどの同意書に基づき、加害者側の保険会社が病院に対して直接支払を行います(ただし、後述の通り、治療が長引くなどすると、治療費の支払を打ち切られることもあります)。

また、通院にかかった交通費も加害者側の保険会社に後日請求することができます。領収書等、交通費がいくらかかったか示せる資料も保管しておきましょう。

自家用車での通院の場合は、領収書などの資料の保管に加えて、1.いつ、2.どのくらいの距離を3.どの病院まで走行したのかなどを、メモしておくと良いでしょう(通常、1㎞あたり、15円に換算した交通費が支払われます)。

なお、治療費や交通費を加害者側の保険会社が支払うのは、通常は、次のいずれかの日までです。

- 交通事故によるケガが完治する日

- 完治しない場合は、これ以上治療を行っても回復の見込みがない「症状固定」と診断された日

完治か症状固定日までは、通院を継続してください(ただし、症状固定日がいつかということを巡って、加害者側の保険会社と争いになることがあります)。

加害者側の保険会社との示談交渉は通常、交通事故によるケガが完治または症状固定し、交通事故による損害が確定してから開始します(後遺障害がある場合は「後遺障害等級認定」の手続きが終了してから示談交渉を行うのが通常です)。

交通事故で加害者側の保険会社とやりとりする場合の注意点

加害者側の保険会社とのやり取りにおいては、しばしばトラブルが起こります。

支払義務を負う保険会社と支払を受ける被害者とでは、利害が対立しているためです。

それでは、トラブルが起こりやすく注意が必要となる主な場面を解説します。

(1)治療費支払の打切り

治療期間が長期化すると、加害者側の保険会社が「事故から数ヶ月も経っていて、もう症状固定していると思われるため、治療費の支払を打ち切る」などと打診してくることがあります。

保険会社内部には、「DMK136」という症状固定までにかかる期間の目安があります。

これは、「打撲1ヶ月、むち打ち3ヶ月、骨折6ヶ月」の頭文字を取ったものです。

しかし、これらはあくまでも目安です。

実際に症状固定に至っていなければ、治療費打ち切りの打診にすぐに従う必要はありません。

まずは通院先の医師に治療継続の要否を確認し、医師の回答を加害者側の保険会社に伝えます。

治療費の支払を打ち切られてしまった後も治療を継続する場合は、基本的に一旦は自分で健康保険を利用して治療費を支払わねばなりません。

しかし、打切り後に症状固定となった場合は、それまで自己負担していた治療費や交通費を加害者側の保険会社に請求できることがあります。

そのためには、治療費の領収書や通院のための交通費が分かる資料を保管しておくことが大切です。

※症状固定日がいつか、加害者側の保険会社と話が折り合わない場合は、訴訟となることがあります。訴訟になった場合には、症状固定日は必ずしも医師の所見通りになるわけではありません。事故の状況、症状や治療の経過などを総合的に考慮して裁判官が判断を下すことになります。そのため、医師が判断した症状固定日まで必ずしも全額の治療費をもらえるわけではない、という点に注意しましょう。

どのくらいの期間の治療であれば、治療費の支払が認められそうかについては、弁護士に相談すると良いでしょう。

(2)過失割合や示談金の額に納得できない

加害者側の保険会社が、支払うべき額を抑えるために「被害者側に大きな過失があったから、その分支払える金額が減る」と主張して、低い示談金を提示してくる場合があります。

また、交通事故によって事故前のように仕事ができなかったことによる「休業損害」や、将来の収入が後遺症のため減少することによる「逸失利益」についても、「収入の減少と事故は関係ない」などと支払を拒否される可能性もあります。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

提示された「過失割合」や金額に納得がいかない場合には、諦めずにしっかり加害者側の保険会社との交渉を続ける必要があります。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(3)加害者側の保険会社から連絡が来ない

通常、交通事故の直後に加害者側の保険会社から連絡が来ますが、連絡がなかなか来ないケースもあります。

このような場合には、まずは加害者側の保険会社に連絡をしてみてください。また、加害者側の保険会社がどこだか把握できていないときは加害者に確認してください。加害者と連絡がつかない場合には、交通事故証明書に記載のある加害者の自賠責保険会社へ連絡してください。加害者の任意加入している保険会社が判明する可能性があります。

加害者側の保険会社とのトラブルは弁護士に相談・依頼

加害者側の保険会社との示談交渉では、これまで述べてきたようなトラブルの可能性があります。

これらのトラブルに適切に対応するためには、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に示談交渉を依頼するメリットには、主に次の3つがあります。

- 受け取れる金額が増える可能性

- 資料集めのサポート

- ストレス軽減

それぞれについて説明します。

(1)自分で交渉するより、受け取れる金額が増える可能性

弁護士に依頼した場合の方が、自分で交渉する場合よりも、加害者側の保険会社と、高額の賠償額を受け取れる可能性があります。

というのも、弁護士が交渉する場合、一番高くなるような支払い基準をもとに交渉し、過失割合についても適切に反論することができるからです。

これらにつきご説明します。

(1-1)基本的に賠償金が一番高くなる基準で交渉する

例えば、慰謝料の算出基準は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3種類あります。

自賠責の基準は、自賠責保険会社から支払われる場合の基準で最低限の補償を内容としています。ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責保険基準がもっとも高額となることもあります。

任意保険の基準は、任意保険会社から支払われる場合の基準ですが、具体的な基準は非公開で保険会社により異なります。基本的には弁護士の基準を大きく下回ることも多いです。

弁護士の基準は、過去の裁判例を基に、弁護士が交渉する際に基準とするものです。

多くの場合で、交通事故の慰謝料の金額が一番大きくなるのは弁護士の基準で、その次が任意保険の基準、一番少なくなるのが自賠責の基準となります。

(1-2)過失割合

過失割合についても、加害者側の保険会社と争いになることが多いです。

ご自身の過失割合が高ければ高いほど、受け取れる賠償額は減ります。

そのため、ご自身の過失割合がないのか、あるとしてもどのくらいの割合なのか、ということは重要なのです。

この点、弁護士であれば、過去の裁判例などに基づいて、適切な反論が可能です。

過去の裁判例に基づいた反論の場合、加害者側の保険会社としても、訴訟をするより、示談でまとめた方がいいな、と考えやすくなります(訴訟しても弁護士の主張する通りの過失割合になる可能性が高いのであれば、基本的に遅延損害金をつけずに済む交渉でまとめたいと考えるため)。

そのため、過失割合に争いがあったとしても、訴訟をすることなく交渉で解決できる可能性が高まります。

(2)資料集めのサポート

損害を示すための資料収集が不十分だと、支払を十分に受けられない可能性があります。

しかし、事故によるケガや損害で困っている状況では、漏れのないように資料をそろえることは簡単ではありません。

弁護士に依頼すれば、損害を示すために必要な資料収集の際、どのようなものを集めればいいかについて助言してもらうことができます。

(3)ストレスの軽減

交通事故の被害者への対応において、全ての保険会社が誠実さに欠ける対応をするというわけではありません。しかし、被害者が被害について実際よりも大げさに言っていると疑ってかかっている場合などには、被害者に対して厳しい対応をすることもあります。

加害者側の保険会社との交渉でトラブルになると、連絡が来ること自体がストレスになってしまう人もいます。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士が示談交渉を代理して行うため、精神的な負担を軽減することができます。

弁護士の選び方

弁護士にはそれぞれ得意とする分野がありますので、交通事故を取り扱った実績が豊富な弁護士に依頼することが重要です。

また、自分の加入している保険会社から弁護士を紹介されることもあります。この紹介は受けてもよいですが、自分で別に弁護士を探すこともできます。

保険会社から紹介される弁護士が、必ずしもあなたに合った弁護士とは限りません。

話を親身に聞いてもらえるか、専門性は高そうか、などといった観点から弁護士を選ぶといいでしょう。

【まとめ】加害者側保険会社には、通院先の病院などについて伝える

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故に遭ったら、まずは負傷者救護と車両移動のうえ警察に通報し、加害者から連絡先や保険会社を聞く。警察の捜査や事情聴取が一通り終わったら、自分の加入している任意保険会社に事故について連絡する。

- 事故直後には、通常、加害者側の保険会社から連絡が来て、治療費についての「同意書」も送付される。治療期間中には、加害者側の保険会社に治療を受けている病院について伝え、病院や交通費の領収書を保管しておく。完治または症状固定後(後遺障害がある場合は、後遺障害認定手続き終了後)に、示談交渉が始まる。

- 加害者側の保険会社との間で起こり得るトラブル

- 治療費の打切り

- 過失割合や示談金についての納得いかない提示を受ける

- そもそも加害者側の保険会社からの連絡がなかなか来ない

- 弁護士に示談交渉を依頼するメリット

- 自分で交渉する場合よりも高額な示談金を受け取ることのできる可能性が生じる

- 損害を示す資料集めについてもサポートを受けられる

- 加害者側の保険会社と連絡を取り合うことによるストレスを減らせる

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、「弁護士費用特約」が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、「弁護士費用特約」を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。