「借金を滞納していたら『お金を返さないと訴訟をします』と書かれた『訴訟予告通知書』が届いた!これって、支払わないとすぐに裁判になるの?」

消費者金融などから借金をして返済を滞納すると「期限までに返済をしなければ、訴訟など法的手段により債権を回収する」などと書かれた『訴訟予告通知書』と題する書面が送られてくることがあります。

書面を送ってくるのは、お金を借りた貸主のこともありますが、保証債務を履行した保証会社や、貸主から債権を譲り受けた債権回収会社などの場合もあります。

訴訟予告通知書を受け取ると、裁判になったら困ると思ってすぐに支払ったり、通知相手に連絡をとったりしたくなるかもしれませんが、ケースによっては安易に返済に応じたり、連絡したりしない方がいい場合があります。

この記事を読んでわかること

- 訴訟予告通知書の目的

- 訴訟予告通知書の後に訴状が届いた時の対処法

- 訴訟予告通知書が届いた時の適切な対処法

- 訴訟予告通知書が届いても、すぐに連絡すべきでないケース

- 訴訟予告通知書が届いたら弁護士に相談すべき理由

ここを押さえればOK!

訴訟がされないといっても、訴訟予告書が届いている以上、訴訟される可能性はあります。訴訟されないためにも、借金問題を放置せずに早めに解決するようにしましょう。消滅時効を確認し、債務整理を検討することが有効です。債務整理をすると借金を減らせたり、なくせたりする可能性があります。債務整理を検討したいという方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

債務整理に関するご相談は何度でも無料!

債権者が「訴訟予告通知書」を送付する目的とは?

「訴訟予告通知書」とは、貸金業者からお金を借りて返済を滞納したり、クレジットカードの支払いが滞ったりしている場合に届く可能性のある書面です。

書面のタイトルは「訴訟予告通知書」のほか「訴訟等申立通知書」「法的措置予告通知」などさまざまですが、要するに、返済期限が指定してあり、その期限までに返済がなければ訴訟など法的手段により債権を回収することが書かれています。

- 消費者金融など、お金を貸した会社

- 借主が返済を滞納したため保証債務を履行した保証会社

- 貸主から債権を譲り受けた債権回収会社 など

「訴訟予告通知書」というのは、訴訟をする前に必ず送らなければいけない書面ではありません。

また、訴訟予告通知書で指定した期限を過ぎた場合であっても、必ず訴訟などの法的手段をとられるとは限りません。

借金の貸主が訴訟予告通知書を送るのは、基本的には、あくまでも「任意の支払いを促す」ことが目的です。

訴訟など法的手段をとる場合、債権者にも費用と手間がかかります。訴訟予告通知書を送ることにより任意で支払ってもらえると、その費用と手間を省くことができるのです。

訴訟予告通知書のあと、「訴状」が届いた場合はどうしたらいい?

訴訟予告通知書で指定された期限までに支払いをしなければ、本当に債権者から訴訟を起こされることもあります。

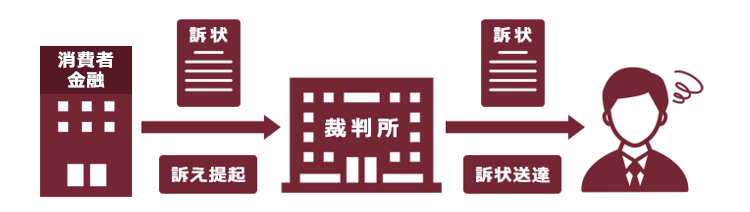

訴訟を起こされると、裁判所から『訴状』などが発送されます。

裁判所から訴状が届いたら、絶対に無視をしてはいけません。

訴状を受け取ったのに何も反論せず、裁判にも出席しない場合、「欠席裁判」と言って、原則として相手の主張をすべて認める判決が出てしまいます。

判決が出てそれが確定(※定められた期間内に控訴など不服申立てをしないため、判決の内容を覆すことができなくなること)すると、いずれ債権者から給料や預金を差し押さえられる可能性があります(※判決に「仮執行宣言」がついている場合、判決が確定しなくても差押えが可能です)。

そこで、裁判所から訴状が届いた場合には、まずは「答弁書」を提出しましょう。

また、第1回目の裁判期日は答弁書を提出すれば欠席できますが、2回目以降は、裁判に出席する必要があります。

ご自身での対応が難しければ、まずは弁護士にご相談ください。

【コラム】~訴訟ではなく支払督促が申し立てられた場合はどうする?

訴訟予告通知書の指定した期限までに支払いをしない場合、債権者が裁判所に『支払督促』を申し立てる可能性もあります。

支払督促を申し立てられると、訴訟と同様、裁判所から「支払督促」が送られてきます。

このとき、必ず、定められた期間内に「督促異議申立書」(通常は裁判所から送られる支払督促に同封されています。もしも同封されていなければ裁判所に備え付けてあります)を提出してください。

督促異議申立書を提出すれば、支払督促は通常の訴訟手続に移ります。債権者が訴訟を取り下げない場合には裁判所から訴状が送られてきますので、それに対応します。

1回目に送られてきた支払督促に督促異議申立書を提出しない場合、通常は、もう一度裁判所から、次は「仮執行宣言付支払督促」が送られてきます。

「仮執行宣言付支払督促」を受け取った場合、やはり、定められた期間内に督促異議申立書を提出するとともに、財産に対する強制執行をされないために強制執行停止の申立てをする必要があります。

2回目に送られてきた「仮執行宣言付支払督促」に対しても何もしなければ、債権者が強制執行を申し立てることができるようになるため、くれぐれも対応を怠らないことが大切です。

参照:支払督促を受けた方へ…| 裁判所 – Courts in Japan

そもそも、債権者は、なぜ訴訟の提起や支払督促の申立てなどをするのですか?

訴訟予告通知書を送付されて支払えないものは、訴訟などをされても支払えないのですが…。

一言で言えば、債務者の財産に対して強制執行をするための準備です。債務者の給料や預金などの財産を差し押さえて強制執行をするためには、それができる根拠となる「債務名義」が必要です。訴訟や支払督促を申立てて債権者が取得する「判決」や「仮執行宣言付支払督促」が債務名義になるのです。

債権者が取得した「判決」や「仮執行宣言付支払督促」は、基本的には確定した後「債務名義」として10年間有効です。

訴訟予告通知書を受け取っても「訴訟を提起されてもどうせ支払えない」と思って放置される方は少なくありません。

しかし、その時点では差し押さえる財産がなかったとしても、一旦債権者が債務名義を取得すると、いずれ就職した場合などに、突然給料が差し押さえられたりするリスクがあります。

あとでご説明しますが、訴訟予告通知書が届いた場合には借金問題は放置せず、早めに対応することをおすすめします。

財産がない場合と差押えについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

訴訟予告通知書が届いた時の正しい対処法とは?

以上のとおり、訴訟予告通知書の指定した期限までに支払いがなければ実際に訴訟を起こされたり、支払督促を申立てられたりする可能性があります。

とはいえ、慌てて支払いに応じなくてよいことも少なくありません。

訴訟予告通知書が送られてきた場合、まずは一旦落ち着いて、内容をよく確認しましょう。

訴訟予告通知書は、貸主から債権を譲り受けた債権回収会社から届くこともあります。

訴訟予告通知書には、通常、どこの会社から債権を譲り受けたのか書いてありますが、債権が転々と何社も譲渡されている場合には、譲渡会社を見ても知らない会社ということもあります。債権が譲渡されると「債権譲渡通知書」が届いているはずですから、もともとどの借金の話なのか、それまでの通知などを確認してよく思い出してみてくださいね。

どの借金のことなのか判明した場合、次の点に注意が必要です。

消滅時効が完成していないか確認すること

借金があったとしても、長年、返済などしておらず時効が完成している場合、時効の援用(時効の利益を享受するという意思を表示すること)をすると、借金の支払義務を免れることができます。

したがって、その場合には、訴訟予告通知書が届いても焦って支払う必要はありません。

【借金の時効期間】

| 借金の消滅時効 | ||

| 2020年4月1日より前の借金 | 個人から借りた場合 | 貸主が権利を行使できる時から10年 |

| 金融機関から借りた場合 | 貸主が権利を行使できる時から5年 | |

| 2020年4月1日以降の借金 | 貸主が権利を行使することをできることを知った時から5年 (または権利を行使できる時から10年のうちの、早い方) | |

(1)訴訟予告通知書が届いた債権と時効に関する注意点

「訴訟予告通知書がきたけれど、しばらく返済していないし消滅時効が完成しているかも?」

そう思った方は、借金の一部であっても支払うことや、支払いを約束してしまうことのないよう注意してください。

実は、消滅時効の完成前であっても完成後であっても、借金の一部を支払ったり、支払いの約束をしたりしてしまうと、基本的には(もう少しで完成するはずの、または本来完成していた)消滅時効の主張をすることができなくなります。

借金の一部を支払うことや、支払いの約束をすることを「債務の承認」といいます。

時効完成前に債務の承認をすると、時効の完成が阻止されます。そうなると、そこから新たな時効期間が経過しないと、消滅時効の主張ができなくなるのです。

また、時効完成後に債務の承認をすると、やはり信義則上、時効の援用ができなくなってしまいます。

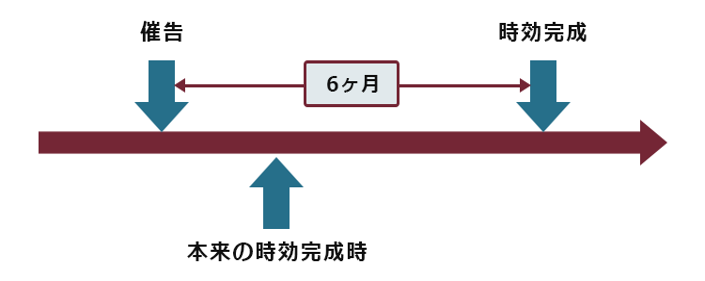

さらに、時効完成の直前に債権者が訴訟予告通知書を送ると、法律上、「催告」といって、訴訟予告通知書の送付から6ヵ月間、時効の完成が猶予されることにも注意が必要です(民法第150条)。

【「催告」による時効の完成猶予】

時効の完成が猶予されている間に、債権者が何のアクションも取らなければ、送付から6ヵ月後に時効は完成しますが(※催告の効果は1回限りです)、消滅時効は、債務者の知らない間に延長していることもあります。

消滅時効が完成したと思って、債権者に連絡をしたところ、実は時効は完成しておらず、話の流れで支払いの約束をしたり、債務を認めてしまったりする方も多いです。

ご自身の借金について、消滅時効が完成しているのでは?と思う方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

債務者の気付かない間に時効期間が伸びることについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

借金の時効と時効の援用について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)訴訟予告通知書の債権に心当たりがあり時効も完成していない場合には『債務整理』の検討を

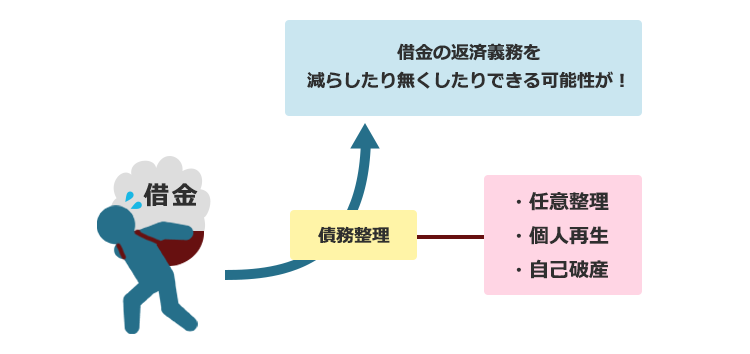

訴訟予告通知書に書かれた債権について時効の完成も期待できず、かといって支払いも厳しい場合には、訴訟などを起こされる前に借金問題を解決するべく「債務整理」の検討をおすすめします。

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。

≪任意整理≫

まず、支払い過ぎた利息がないか負債を再計算します。

そして、残った負債について返済の負担減(数年間での分割払や将来利息のカットなど)を目指して債権者と交渉します。

≪個人再生≫

負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を受け、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割して支払っていく手続です。

ケースにもよりますが、任意整理よりも総支払額を大幅に減らせる可能性があります(税金など一定の支払義務は減らせません)。

また、条件を充たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があります。

≪自己破産≫

収入や財産からは負債を支払えないことを裁判所に認めてもらったうえで、免責許可決定によって原則すべての負債の支払いを免除してもらうことを目指す手続です(税金など一定の支払義務は残ります)。

一定の財産は債権者への配当などのために原則処分されるなどの注意点がありますが、3つの手続のなかで最も支払負担を軽くできる可能性があります。

どの債務整理が適しているのかは、借金の額や財産の状況などによって異なります。

弁護士があなたと一緒に借金の解決策について考えますので、まずは弁護士にご相談ください。

【まとめ】訴訟予告通知書の目的は任意の支払いを促すため。まずは時効にかかっていないか確認を!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 訴訟予告通知書は、債権者が期限を指定し、期限までに支払いがなければ訴訟など法的手段により債権を回収するという内容を通知する文書

- 訴訟予告通知書の期限までに支払いをしなかったからと言って必ず訴訟などを提起されるわけではない

- 訴訟を提起されたり、支払督促を申立てられたりしても何も対応せずに放置すると、債権者の主張が認められてしまい、いずれ給与や預金などの財産が差し押さえられてしまう可能性がある

- 訴訟予告通知書が届いても、債権が時効にかかっていることもある。時効が完成している場合には、時効の援用をすれば支払義務を免れることができる

- 時効の完成前であっても完成後であっても、「債務の承認」をすると、消滅時効の主張ができなくなる可能性がある

- 時効が完成しておらず、返済も厳しいという場合には「債務整理」を検討すべき

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2024年4月時点)。

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。