「自己破産をする時、財産を隠しておいたらバレるかな。バレたらどうなるんだろう。」

自己破産をする際は、基本的には全ての財産を裁判所に申告しなければいけません。自己破産に際して財産を隠すと、最終的に免責が認められず借金の支払義務が残ってしまうリスクがあります。

自己破産をしても、全ての財産を失ってしまうわけではありません。生活に必要な範囲であれば一定の財産を手元に残しておくことができます。また、自己破産以外の債務整理の方法によっては、財産を残すことができる可能性があります。

そこで、今回は次のことについて、弁護士がご説明します。

- 財産隠しのリスク

- 自己破産時に残せる財産

- 財産隠しをせずに財産を残せる方法

ここを押さえればOK!

また、悪質な場合は詐欺破産罪として懲役や罰金が科される可能性があり、有罪判決が確定すれば免責許可が取り消されることもあります。財産隠しは、破産管財人による調査や、裁判所に提出する通帳や家計簿などの添付書類から発覚する可能性が高いです。

自己破産をしてもすべての財産を失うわけではありません。

生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残すことができます。これには、破産手続き開始後に得た財産や99万円以下の現金、法律で差押えが禁止された家財道具などが含まれます。

また、裁判所の判断で「自由財産の拡張」がめられれば、20万円以下の預貯金や自動車なども残せる可能性があります。

もしどうしても手元に残したい財産がある場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討するのも一つの手段です。任意整理や個人再生は、自己破産と比べて財産を残せる可能性が高く、生活を立て直すための別の選択肢となります。

借金問題でお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

自己破産時の財産隠しとは?

自己破産時の財産隠しとは、自己破産時に本来は債権者に配当されるべき財産を隠す行為です。

代表的なケースとしては、次のようなものがあります。

- 現金などの財産を密かに親族や知人に預ける

- 預金口座の一部を申告しない

- 預金口座から現金を引き出して隠す(いわゆる「タンス預金」)

- 売買や贈与、離婚による財産分与によって財産が譲渡されたかのように偽装する

財産隠しには次のリスクがあります。

(1) 免責不許可事由に該当して、免責が認められない可能性がある

(2) 詐欺破産罪として、有罪判決を受ける可能性がある

それぞれについてご説明します。

(1)自己破産時の財産隠しは免責不許可事由となる

「免責不許可事由」とは何ですか?

法律上、そういう事実があれば免責が認められない(免責が不許可となる)と定められた事実です。免責が認められないと、借金の支払義務が免除されずに残ってしまいますので、破産者は自己破産をしても借金を返済し続けていかなければなりません。

※一部の債権(非免責債権)については、免責が認められても支払義務が残ります。

次のような財産隠しは、法律上、免責不許可事由にあたります(破産法252条1項)。

- 債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊等すること(1号)

- 帳簿などを隠滅・偽造等すること(6号)

- 虚偽の債権者名簿を提出すること(7号)

- 裁判所への説明を拒絶したり、うその説明をしたりする行為(8号)

- 管財業務を妨害する行為(9号)

- 破産法上の義務違反行為(11号)

免責不許可事由について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

実際に免責不許可となった事例をご紹介しましょう。

神戸地裁伊丹支部 平成23年12月21日決定

2500万円余の借金を抱え、自己破産を弁護士に依頼したAさん(仮名)。

自己破産の申立て直前に父親の死亡保険金1566万1654円を受け取ったにもかかわらず、そのことを弁護士に伝えませんでした。

また、自己破産の申立て後も死亡保険金を受領したことを裁判所にも破産管財人にも説明しませんでした。

さらに、破産管財人の調査により、死亡保険金の受領口座の存在が発覚すると、Aさんは行方をくらませました。

この事案では、Aさんは免責不許可となりました。

このケースは裁判所や破産管財人の指示に従わず、行方もくらませていることから、免責は認められなくても当然といえる事案でしょう。

東京高等裁判所 平成26年7月11日決定

1000万円以上の債務を抱え、自己破産を申立てたBさん(仮名)。

Bさんは妻であるCさん(仮名)に借地権付きの建物(住宅ローンはついているものの、余剰価値は優に1000万円を超える)を譲渡し、名義もCさんに変更しました。

BさんはCさんから売買代金は受け取っていませんでした。

Bさんは、Cさんから1000万円以上の借入れがあったなどと主張しましたが、借入れに関して客観的資料がないことなどから裁判所はBさんの主張を認めず、免責を不許可としました。

一般的に、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量で免責が認められる(「裁量免責」といいます)ことは多いです。

ただし、悪質な財産隠しのケースでは、今ご紹介した事例のように、裁量免責も認められない可能性がありますので、財産隠しは絶対にすべきではありません。

(2)自己破産時の財産隠しは詐欺破産罪になる

自己破産時に財産を隠すと、借金を帳消しにしてもらえないばかりか、詐欺破産罪(破産法265条)で起訴されて有罪判決を受ける可能性があります。実際、先ほどのAさんは在宅起訴され、懲役2年、4年間執行猶予の有罪判決を受けました。

(2-1)詐欺破産罪とは

債権者を害する目的で次のような行為をすると、詐欺破産罪が成立します。

- 債務者の財産を隠匿または損壊する行為(破産法265条1項1号)

- 債務者の財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為(同項2号)

- 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為(同項3号)

- 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為(同項4号)

事情を知っているにもかかわらず、債権者を害する目的で財産隠しに関与した者も処罰されるおそれがあります(破産法265条1項後段、2項)。

(2-2)詐欺破産罪の罰則

有罪判決が確定すると10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方に処せられるおそれがあります。

仮に実刑を免れても、有罪が確定すれば前科者となり自身の経歴を汚すことになります。

(2-3)免責許可が取り消されることもある

有罪判決が確定すると、免責許可が取り消され借金の返済義務が復活することがあります(破産法254条1項前段)。

自己破産の財産隠しはすぐにバレる

自己破産するときには、すべての財産を正直に申告する必要があります。

どのように財産隠しが発覚するのかをお伝えしましょう。

(1)破産管財人による調査

先ほどのAさんのケースで父親の死亡保険金の存在が発覚したのは、管財人による調査がきっかけでした。

自己破産の申立てをし、破産管財人が選任されると、免責が確定するまで破産者宛の郵便物等が破産管財人の事務所へと転送されるのが通常です(破産法81条、82条1項)。

破産管財人とは、裁判所から選任された、債務者の財産を管理する弁護士のことで、併せて免責を許可すべきかどうかの検討も行います。管財人に転送される郵便物等の調査で、財産目録にない財産が発覚することがあります。

先ほどのAさんのケースでは、火災保険の保険会社からの郵送物に隠し口座について記載があったことから、隠し口座を調査した結果、生命保険金の存在が発覚しました。

そのほか、破産管財人には破産財団(債務者の財産)に関する帳簿や書類などを調査する(破産法83条)などさまざまな権限があります。

ですから、破産管財人による調査によって、財産隠しの存在がバレてしまう可能性は高いです。

破産管財人の職務内容について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

(2)自己破産の申立と添付書類

自己破産の申立てにあたっては、手持ち財産のわかる書類を裁判所に提出します。

東京地裁の場合、提出が必要な代表的な書類は次のとおりです。なお必要に応じて、これら以外の資料も求められることがあります。

- 過去2年間の通帳の履歴(すべての保有口座)

- 家計簿

- 車検証

- 給与明細、賞与明細

- 源泉徴収票

- 保険証券、解約返戻金のわかる資料

- 不動産登記簿

また、地方や事案によっては、同居人の資料も提出を求められることがあります。これらの資料から、たとえば次のような財産が発覚することがあります。

| 給料明細(保険料の天引き) | 保険 |

| 給料明細(振込口座) | 未申告の口座 |

| 源泉徴収票(退職の事実) | 退職金 |

財産隠しをしなくても財産を残せる方法とは?

自己破産を申立てる場合でも合法的に財産を残せる方法をご紹介します。

(1)自由財産を残す

自己破産にあたり、生活に必要だと認められる財産は「自由財産」として手元に残すことができます。

次のようなものが法律で認められた本来的自由財産にあたります。

- 破産手続開始後に取得した新得財産(破産法34条1項)

- 99万円以下の現金(同条3項1号)

- 差押えが禁止された財産(同項2号)

(2)自由財産の拡張申立てをする

さらに、本来的自由財産以外にも、「自由財産の拡張」(※本来は自由財産ではない財産について、自由財産とすること)を裁判所が認めることにより、所持が可能となる財産もあります。

東京地方裁判所の基準では、次のものは自由財産の拡張が認められたものとして、原則として所持が認められています。

- 残高20万円以下の預貯金(複数口座がある場合は合算した残高が20万円以下)

- 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金(複数口ある場合は合算して20万円以下)

- 処分見込額が20万円以下の自動車 ※自動車ローン等が残っていると、所有権留保等により債権者が当該自動車を換価・処分する可能性があります。

- 居住用家屋の敷金債権

- 電話加入権

- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権

- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当

- 家財道具

たとえば、退職金の見込支給額が160万円(8分の1が20万円)なら、原則として、全額自由財産拡張の対象となります。これに対して、退職金の見込支給額が240万円(8分の1が30万円)なら、原則として、210万円(240万×8分の7)が自由財産拡張の対象となります。

※なお、破産手続開始後に退職した場合や、退職が間近に迫っている場合で、支給額(見込額)の4分の1相当額が20万円を超えるときは、残り4分の3が自由財産拡張の対象となります。ですから、支給額(見込額)が80万円以下であれば、退職済みや退職間近であっても全額について『自由財産』となりますが、80万円を超えた場合には、その4分の3相当額しか『自由財産』にならないことに注意が必要です。

どの範囲まで自由財産の拡張を認めるかは各裁判所の運用によって異なります。残したい財産のある方は、まずは各裁判所の運用に精通した弁護士にご相談ください。

自由財産の範囲について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

どうしても残したい財産があるなら自己破産以外の方法を検討する!

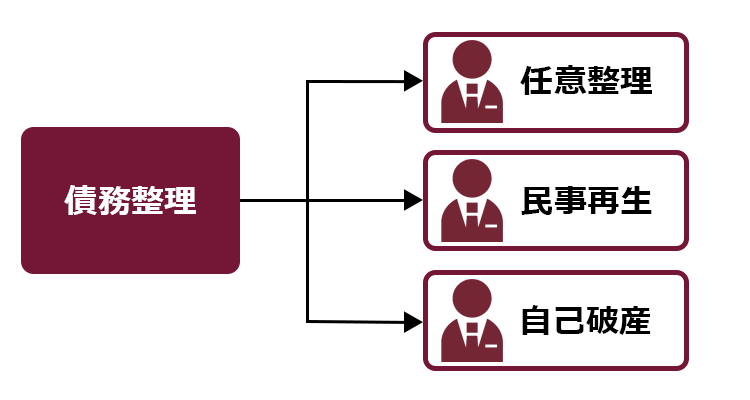

借金を減額したり、支払に猶予を持たせたりすることにより、借金の返済に追われる生活から解放されるための手続きを『債務整理』と言います。

『債務整理』には、主に『任意整理』『民事再生』『自己破産』があります。

自己破産をしても生活に必要であれば、自由財産の拡張によって、本来は自由財産にあたらない財産でも手元に残せる可能性はありますが、確実ではありません。

そこで、住宅や車などどうしても手元に残したい財産がある場合には、「民事再生」や「任意整理」といった自己破産以外の手続きを検討する必要が生じます(ただし状況によっては個人再生や任意整理をしても、希望する財産を残せない場合があります)。

自己破産だけが解決方法ではありません!

自己破産以外にも、ご自身にあった任意整理の方法を選択して生活を立て直されている方も多いです。

【まとめ】自己破産に際して財産隠しをすると、免責が認められない可能性がある

「自己破産後の生活が不安だから、少しでも財産を残しておきたい…」そう思う気持ちはとても理解できます。

ですが、自己破産は、債権者の犠牲の元に破産者の経済的な立ち直りを目指す手続きです。債権者が犠牲になる以上、厳格な法律上のルールに従わなくてはいけません。

自己破産とは言っても、全ての財産がなくなってしまうわけではありません。

自己破産は破産者の経済的な立ち直りを目指している以上、ルールに従って財産が処分されても、立ち直りできなくなってしまうことはないのです。

アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可・再生不認可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年12月時点)。

※ただし、免責不許可・再生不認可が、次の場合に起因する場合は、返金対象外です。

- アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合

- 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合

個人の破産や民事再生でお悩みの方は、個人の破産や民事再生を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。