交通事故の当事者間では、被害者が被った損害賠償の内容や金額について話し合い、示談書を作成して被害を回復し、問題の解決を目指すことになります。

示談書を作成せずに示談をすることもできますが、客観的に合意内容を書面にしておかないと、後々誤解や争いが生じることがありますので、必ず示談書を作成するようにしましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

- 示談書作成が必要な理由

- 示談書の記載事項

- 示談書の効力

- 示談書作成の注意点

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

交通事故の示談書とは?

交通事故を起こした加害者は、被害者に対して、民法上の不法行為責任を負います(民法709条)。

これにより、被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償として、治療費や慰謝料などの金銭の支払いを請求することができます。

そして、この損害賠償の金額を、当事者同士が話し合いにより円満に解決することを「示談」といいます。

加害者が任意保険に加入していれば、通常は任意保険会社が示談代行をするので、被害者は保険会社と話し合うことになるでしょう。

示談は口頭でもすることができますが、口頭だけでは誤解が生じ後々争いになることがあるので、通常は、合意内容を明確にするために書面を作成します。これを、「示談書」といいます。

(1)法律上は和解契約

示談とは、一般的に使われる用語で、法律上は、和解契約といいます(民法695条)。示談書は、「和解契約書」です。

示談が成立せずに訴訟を提起した場合でも、訴訟上で和解することもできます(民事訴訟法89条、267条)。

訴訟上で和解をすると、「和解調書」が作成されます。

訴訟外で、当事者同士で作成した「示談書」と異なり、「和解調書」には執行力があります。

つまり、加害者が和解調書の約束を果たさなければ、和解調書に基づいて、強制執行を申立て、加害者の財産を差し押さえて権利を実現することができるのです。

「示談書」を作るだけでは、加害者の財産を差し押さえることはできないのですか?

「示談書」だけですぐに加害者の財産を差し押さえることはできません。

加害者の財産を差し押さえるには、「債務名義」(強制執行を申立てるために必要な文書です)が必要です。「和解調書」は債務名義になりますが、「示談書」は債務名義にはなりませんので、改めて裁判を起こして確定判決を得るなどする必要があります。

もっとも、加害者に任意保険会社がついている場合は、示談であっても、訴訟上の和解であっても、任意保険会社が合意内容に納得して和解していることになりますから、基本的には自主的に支払われるでしょう。

示談が成立せずに訴訟になるのは、次のようなケースです。

- 交通事故の過失割合について争いがある

- 加害者と被害者が妥当と考える損害賠償額に大きな開きがある

このようなケースでは、当事者同士の話し合いが平行線をたどり、裁判所の判断を求めるのが適当とされるケースが多いようです。

(2)示談書の効力

このように、示談とは加害者と被害者との間の「契約」ですから、加害者と被害者との間で示談が成立し、示談書を作成すると、基本的には、後から一方的に示談の効力を否定することはできません。

そのため、交通事故の加害者と示談書を作成するという場合には、示談書の記載内容について、本当に全ての損害の賠償がされているのか、賠償金額は適正なのかなど署名するまえに慎重に検討する必要があります。

交通事故の示談書作成のタイミング

示談書は、示談交渉をして内容に合意できた後、支払期日前に作成します。

加害者側の任意保険会社が示談代行をしている場合には、示談がまとまったら、会社が作成した示談書(承諾書や免責証書というタイトルになっていることが多いです)が送付されますので、内容を確認したうえで、指示通り署名・押印をして返送します。

その後、任意保険会社で内部処理が行われ、支払期日前までに賠償金が支払われます。

まだ話し合い途中で内容に合意できていないのに、相手方から一方的に示談書が送られてきた場合には、示談書を作成する必要はありません。

もし署名・押印して返送してしまうと、示談が成立したものとされ、後から示談書に記載さ入れた内容は違うと争うことは困難ですので、納得のいくまで話し合うようにしましょう。

交通事故の示談書の記載内容

当事者間で話し合って示談案に納得できた場合には、示談書を作成することになります。

示談書に記載する内容について、説明します。

加害者が任意保険に加入しており、その保険会社が示談代行をする通常のケースでは、保険会社が示談書を作成します。

一方で、保険会社が直接の交渉相手ではないケースでは、示談書を自分で作る必要がある場合もあります。

通常、示談書に記載する内容は次のような事項になります。

- 当事者の特定(被害者と加害者の特定)

- 事故の詳細(事故発生日時、車両番号、事故発生状況など)

- 損害の内容

- 過失割合

- 示談金額

- 支払条件(支払日と支払方法)

- 清算条項

- 示談日、当事者の氏名住所、署名押印 など

当事者同士で示談書を作成する場合、例えば支払日の記載を忘れたためにいつまで経っても加害者から賠償金が支払われなかったり、損害賠償項目の一部が漏れていたために賠償金が低額になっていたりして、結局新たなトラブルになることもあります。

ご自身で示談をして示談書を作成する場合、それで十分か確認してもらうためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の示談書を作成する際の注意点

示談書作成の注意点を説明します。

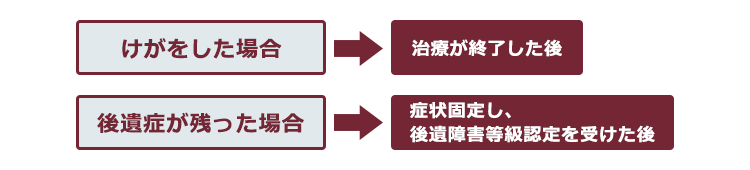

(1)示談書作成時期

示談交渉は、通常は、治療終了後に開始するので、作成時期も治療終了後になるでしょう。

具体的には、ケガが治った場合には治療が終了した後、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の等級認定の審査結果が出た後になります。

【示談交渉の開始時期】

後遺障害の等級が認定されれば、通常は後遺症慰謝料や逸失利益を請求できるようになって示談金額が上がる可能性がありますので、示談を急がないようにしましょう。

示談書は、示談交渉がまとまった後に作成します。

(2)金額が妥当であるか

交通事故の損害賠償については、過去の裁判例を基礎に定型化されているため、それを参考に妥当な損害賠償額を算出することが可能です。

任意保険会社から示談案が提示されたという方は、次の点に注意しながら示談案を一つ一つ丁寧にご検討ください。

- 示談案に記載されている損害の項目に漏れがないか

- 項目ごとの金額について誤りがないか

- 交渉によって増額が可能か

- 過失割合の認識に齟齬がないか など

(3)任意保険会社の示談案にそのまま従う必要はない

任意保険会社の提案する金額が、「正しく」「適切」だとは限りません。

それどころか、次にご説明するとおり、任意保険会社の初回提案額は、裁判所の考え方からしても、低い金額であることがほとんどです。

被害者は、自身が受けた損害について、適切な賠償を請求する権利がありますので、納得できない場合には、「納得できない」と、明確に保険会社に伝えるようにしましょう。

妥当な金額が分からない場合には、ご自身で判断することは避け、事前に弁護士に相談するとよいでしょう。

(4)賠償額は、交渉により増額する可能性がある

保険会社からの提示を断ったら示談できなくなるのではないかと心配される方も多いです。

実際、保険会社に増額を申し入れても「これが限度です。」などと、交渉に応じない対応をされる方もいらっしゃいます。

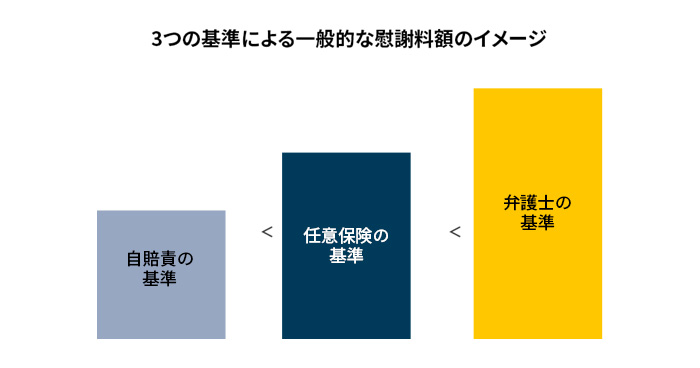

ですが、交通事故で被った各損害に対する賠償額の算出基準は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3種類があります。

自賠責保険は、被害者を救済するための強制加入保険で、最低限の補償を行うことを目的としていますので、自賠責保険基準の支払額は基本的に一番低く設定されています(※ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

任意保険の基準は、任意保険会社が示談交渉をする際の支払いの基準で、会社によって異なり、公開されていません。

一般的に、自賠責保険の基準と同程度かそれ以上ではありますが、裁判基準と比べると、低い水準です。

弁護士の基準は、これまでの裁判例の積み重ねにより認められてきた、各ケースの賠償額を定型化して基準を作成したものです。

これは、次の書籍にまとめられており、裁判官・弁護士といった法曹は、この書籍を参考に賠償額を算定します。

- 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本) 財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行

- 交通事故損害額算定基準(青本) 財団法人日弁連交通事故相談センター本部発行

一般的に、弁護士の基準で計算すると、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて、賠償額は高額になります。

弁護士の基準を用いてご自身で計算すると間違いが生じる可能性がありますし、計算できたとしても、被害者本人が弁護士の基準での支払いを求めても、任意保険会社が弁護士の基準の支払いに応じることはまずありません。

弁護士であれば、弁護士の基準で各損害を計算し、弁護士の基準に近づけるよう任意保険会社と交渉することができますので、賠償額の大幅な増額が可能なケースもあります。

示談案が妥当な金額が分からない場合には、弁護士に相談するようにしましょう。増額可能性があると弁護士が判断したのであれば、弁護士とご自身の希望についてよく話し合ったうえで、弁護士に示談交渉を任せるのもよいでしょう。

交通事故の示談を拒否する場合

交通事故の損害賠償については、多くの場合、次のような理由から、まずは示談での解決を試みます。

- 被害者の場合、裁判で争う場合にかかる費用と時間が節約でき、早期の被害回復が得られる。

- 交通事故の損害賠償については、数多くの裁判例を基礎に定型化しており、ある程度客観的に金額について話し合うことができる。

- 加害者が任意保険会社に加入していることが多く、保険会社も、金額に合意できれば早期解決を望む傾向にある。

しかしながら、当事者が損害の内容や額に合意できなければ、示談は成立しません。

そのような場合には、ADR(裁判外紛争解決手続き)や裁判所を利用して解決を図る必要がありますので、解決までには時間を要することになります。

交通事故の裁判をする際のメリット・デメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【まとめ】合意内容を明確化&客観的な証拠とするために示談書が必要

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 示談書は、合意内容を明確化して、客観的な証拠とするために作成される。

- 示談自体は合意があれば成立する。あえて示談書を作成するのは、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐため。

- 示談は、加害者と被害者との和解契約であり、一旦成立して示談書を作成した後は、一方的に内容を変更することはできない。

- 示談をするタイミングは、一般的に、けがが完治した場合は治療終了後、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を受けた後。後遺症が残った時は示談金額が高額になる可能性があるため、示談を急がないことが大切。

- 交通事故の損害賠償金を算出するための基準は「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3つがあり、通常は弁護士の基準が最も高額になる。

- 保険会社の提示する示談金は、「自賠責の基準」か自社の基準に沿ったものであることが多い。従って、弁護士が弁護士の基準を元に交渉をすると、最終的に受け取れる示談金が増額される可能性がある。

この記事を読んでいる方の中には、これから保険会社と示談をしようという方もいらっしゃるかと思います。保険会社から実際に示談金の提示があった方もいらっしゃるかもしれません。

保険会社から提示されている金額は、果たしてあなたが被った苦痛に見合った金額でしょうか?

もちろん、保険会社から提示される示談金も、決して不当に低い金額というわけではありません。

それでも、弁護士が弁護士の基準をもって交渉すると示談金が増額されることが本当に多いです。

保険会社の言われるままに示談をしたけれど、実は弁護士に依頼すれば、もっと示談金が増額されたはず、という理由だけで示談のやり直しはできません。示談の前に、本当にその金額が適正なのか、交渉により増額される余地がないか、よくよくお考え下さい。

これから保険会社と示談をしようとされている方は、是非、弁護士の基準によればどの程度増額されるのかお調べになった上で示談をされることをお勧めします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年11月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。