「保険料って高いな……。年金なんて、将来もらえるか分からないし、特別催告状が届いたけれど、無視しても良いかな。」

厚生労働省の発表によると、2022年度の最終納付率(令和4年度の国民年金保険料の納付率)は80.7%でした(ただし、国民年金保険料を免除・猶予された人を含みます)。

国民年金保険料は決して安くありませんから、ついつい後回しにしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、実は、保険料を支払わないでいると、財産の差押えを受けてしまう可能性があるのです。

差押えを回避するためには、特別催告状が届いたら早めに対処することが必要です。

例えば年金は、手続きをしたら免除や猶予をしてもらえることがあります。また、分納(分割払い)ができることもあります。

参考:令和4年度の国民年金の加入・保険料納付状況|厚生労働省

債務整理に関するご相談は何度でも無料!

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意

国内65拠点以上(※1)

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応

年金の特別催告状とは?

国民年金を口座振替でなく、現金で支払っている場合、まずは自宅に国民年金保険料の「納付書」が送られてきますよね。

「納付書」が届いても保険料を支払わずにいると、次は「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が届きます。

催告状を無視していると届くのが「特別催告状」です。

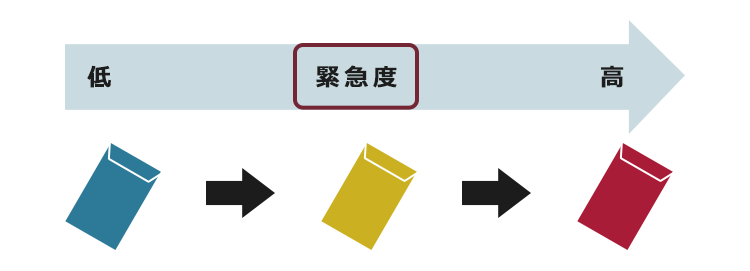

色鮮やかな封筒に「至急開封」と書かれていますので、すぐに分かるはずです。

特別催告状とは、厚生労働省の委託・委任を受けた日本年金機構から届く国民年金保険料の請求書です。

特別催告状は、1回だけではなく、何度か送られてくることがあります。

そして、信号のように、順に封筒の色が青、黄、赤へと色が変わります。

赤色の封筒には、「財産の差押え準備に入る」旨を記載した書面が入っています。

ここまでくると、日本年金機構は「単に支払を忘れている人」ではなく「あえて支払っていない人」だと認識しているのです。

実際、赤色の封筒の特別催告状を無視すると、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)」が届き、やがて差押えへ進みます。

国民年金保険料は支払義務がある

日本国内に住所を有する国民は、20~60歳まで国民年金保険料を支払わなければなりません(国民年金法7条1項1号、88条)。

つまり、「年金制度が不安だから支払わなくていいか……」という選択肢はありません。

もっとも、会社員や公務員など、厚生年金に加入している方(第2号被保険者)であれば勤務先が給料から保険料をまとめて支払っているため、自分で保険料を支払う必要はありません。

また、第2号被保険者の扶養に入っている方も自分で保険料を負担する必要はありません。

これに対して、自営業の方など、第1号被保険者は自分で国民年金保険料を支払う必要があります。

会社を退職した場合などは、自身で国民年金に切り替えなければいけません。

退職日の翌日から14日以内に、以下のものを市区町村役場の国民年金担当窓口に持参して、国民年金の加入手続をしましょう。

年金の特別催告状を無視すると財産の差押えの可能性も

国民年金保険料を支払わずにいると、やがて財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

一般的には、差押えまで次のような流れを辿ります。

- 国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)が届き、電話や訪問による督促がある

※電話や訪問を請け負っているのは、日本年金機構の委託業者です。 - 年金の特別催告状(青⇒黄色⇒赤)が届く

- 最終催告状が届く

- 督促状が届く

※督促状には支払期日(「指定期限」と言います)が書かれていますので、遅くともその日までには対応しましょう。

指定期限までに支払わないと、当初の納付期限の翌日からの延滞金(納付しないペナルティです)が発生します。 - 差押予告通知が届く

※これ以降、差押えに関して予告はありません。 - 財産の調査をされる

- 差押え

※ある日気づくと、預金残高がゼロになっているかもしれません。

5.以降の手続きを「滞納処分」と言います。

いよいよ財産の差押えのための手続きに入りますので、その前に保険料を支払ったり、後でご説明する免除などの手続きをすることが大切です。

差押えの対象になるのは、次のようなものです。

- 給料の一部

- 銀行預金(定額預金を含む)

- 自宅などの不動産

- 生活必需品以外の動産

- 自動車

- 有価証券などの債権 など

給料の一部とは、どのくらいが差押えの対象になるのですか?

給料額や扶養家族の有無などによって変わりますので、一概には言えません。

例えば、手取りの給料が10万円以下の方であれば、給料の差押えは受けません。

額面給料が20万円程度で扶養家族がいない場合であれば、差押可能な金額は手取りの4分の1よりも若干多くなることが多いと思います。

差し押さえられるのは自分の財産だけですか?

基本的には、被保険者本人です。

ただし、「同一世帯の世帯主」と「配偶者」は保険料の支払について連帯責任を負っていますから、世帯主と配偶者の財産も差押えを受ける可能性があります(国民年金法88条)。

国民年金法88条2項、3項には次のように規定されています。

2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

引用:国民年金法88条2項、3項

3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

つまり、家族で責任をもって国民年金保険料を納める必要があるのです。

通常の借金などの場合には、自分以外の家族の財産が差し押さえられることはありません(※保証人などになっていない場合)。

これが国民年金保険料を滞納した場合の恐ろしさです。

実際の差押え件数はどのくらい?

「年金制度は崩壊するのだから国民年金保険料を支払わないのは当然。どうせ国民年金保険料を支払わなくても実際に財産を差し押さえられることなんてないんでしょ?」

年金の特別催告状が届いてもこのように考えて、国民年金保険料を支払わない人がいます。

2014年以降、日本年金機構では国民年金保険料を支払える経済的余裕があるにもかかわらず支払っていない人に対する強制徴収(差押え)の取り組みを強化しています。

実際に国民年金保険料を滞納して財産の差押がなされた件数は、次のとおりです。

令和2年、3年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により強制徴収を一部停止していたことから件数が少なくなっていますが、令和4年から通常通りの強制徴収を行っています。

| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |

|---|---|---|---|

| 最終催告状送付 | 42件 | 2117件 | 18万9009件 |

| 督促状送付 | 0件 | 15件 | 13万3476件 |

| 差押 | 41件 | 46件 | 1万2784件 |

参考:日本年金機構の令和4年度業務実績の評価概要|日本年金機構

差押えを受ける基準などはありますか?

例えば、令和4年度は、控除後所得300万円以上かつ未納月数7ヶ月以上の滞納者に対象に督促を実施しています。

ただ、平成29年度は、控除後所得350万円以上かつ未納月数7ヶ月以上の滞納者を対象にしていましたので、今後も対象者が拡大される方向に変更される可能性は十分にあります。

参照:日本年金機構の令和4年度の取組状況について|日本年金機構

国民年金保険料の時効消滅は期待できない

国民年金保険料を請求できる権利は、納付期限から2年を経過すると、時効消滅します(国民年金法102条4項)。

ただし、時効消滅するのは2年を経過した1ヶ月分だけです。

例えば、2020年12月分の保険料から支払わずにいたとしましょう。

国民年金保険料の納付期限は対象月の翌月末なので、2020年12月分の保険料は2021年1月31日までに支払わなければなりません。

この保険料が時効によって消滅するのは、2023年1月31日を過ぎた時点です。

時効が2年とは、結構短いんですね!

確かに、長くはありませんが、督促状が届くと、時効期間はリセットされます(国民年金法102条5項)ので、実際のところ、国民年金保険料の時効消滅は期待できません。

時効を待っている間に延滞金が加算され、電話や訪問があるなどデメリットの方が大きいので、時効の完成を待たずに、免除申請するか保険料を納付するのが良いでしょう。

国民年金保険料を支払えない場合は手続きをする

収入の少ない方向けに、申請による国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度が用意されています。

国民年金保険料の免除や猶予は、納付期限から2年を経過していない分まで遡って申請をすることが可能です。

ただし、国民年金保険料の免除を受けると、老齢基礎年金の年金額が低額となるので、注意しましょう。

再就職するなどして経済的に余裕が出てきたら、支払っていない分の保険料を追納することもできます(ただし、10年以内に免除されたものしか追納できない等、一定の条件を満たないと追納できませんので、注意しましょう)。

(1)国民年金保険料の免除

例えば、次のいずれかに当たる場合には、申請をすれば国民年金保険料の支払を免除される可能性があります。

- 第1号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)で、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が一定額以下の場合

- 失業した方などで所得が所得基準を下回っている場合

- 配偶者からの暴力(DV)によって配偶者と住居が異なる場合には、配偶者の所得に関わらず、本人の所得が一定額以下の場合

2024年度(令和6年度)における全額免除・一部免除された場合の保険料は以下のとおりです。

| 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |

|---|---|---|---|---|

| 免除額 | 16980円 | 12730円 | 8490円 | 4240円 |

| 保険料 | 0円 | 4250円 | 8490円 | 12740円 |

参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

全額免除の期間は、保険料を納めなくても、2分の1の年金は保障されています。

(2)国民年金保険料の納付猶予

また、次の場合には、申請により、国民年金保険料の納付が猶予される可能性があります。

- 20歳以上50歳未満の方で、第1号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)で、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が一定額以下の場合

※平成28年7月以降の場合。平成28年6月までは30歳未満が対象です。

なお、これらの免除及び猶予は学生の方は利用できません。

学生の方は、『学生納付特例制度』を利用する必要があります。

(3)国民年金保険料の学生納付特例制度

20歳以上の方で学生(大学、大学院、短大、高等学校、専修学校など。夜間・定時制課程・通信課程も含みます)であって、本人の所得が一定以下の場合は、申請により、必要な条件を満たしていると判断されれば在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。

(4)その他の国民年金保険料の免除について

さらに、次のような免除制度もありますので、国民年金保険料の納付が困難という方は、免除の対象にならないか、調べてみることをお勧めします。

- 産前産後期間の免除

- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする免除

参考:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構

参考:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について|日本年金機構

このような制度の申請をしていなければ、病気やけがで障害が残った時に障害基礎年金を受け取れなくなる可能性があるので、利用できる制度があれば、ぜひ手続きを済ませておきましょう。

最寄りの市区町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所で相談・申込みが可能です(手続きにより申請窓口が異なる場合があるため詳しくは各公式ホームページをご覧ください)。

申請が認められなくても特段デメリットはありませんので、国民年金保険料の納付が厳しいのであれば申請を検討しましょう。

(5)分納の相談をする

上記の免除や猶予の制度で利用できるものがなかった場合でも、一括納付が困難な場合には分納(分割払い)等にできないか相談しましょう。

相談先は、年金事務所のほか、日本年金機構の電話相談窓口である「ねんきんダイヤル」等があります。

特別催告状が届いた段階であれば、分納等に応じてもらえる可能性があります。

これ以上段階が進んで差押え準備に入ってしまうよりも前に、分納にできないか等相談しましょう。

国民年金保険料の支払は優先的に、他の債務は『債務整理』を

国民年金保険料の納付ができないという方の中には、他に借金があり、その返済に苦しんでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

国民年金を支払っていない期間があると、将来受け取れる老齢基礎年金額が減ってしまいます。

また、納付期間が短いとそもそも老齢基礎年金やけがをした時の障害基礎年金なども受け取れなくなるおそれがあります。

国民年金保険料の支払が厳しいという方は、まずは免除や猶予制度の利用ができないか検討された上で、制度の利用が厳しければ(又は制度を利用できても他の借金があって苦しい)他の借金についても「債務整理」ができないかご検討ください。

債務整理をすると、借金を減額したり、支払に猶予を持たせたりすることができる可能性があります。

【まとめ】年金の特別催告状を放置すると、財産を差し押さえられてしまうおそれがある

一定の所得条件を満たせば、保険料の免除や納付猶予が認められる制度がありますので、年金保険料の支払いが難しい方は、一度窓口に相談してみるようにしましょう。

他に借金などがあって国民年金保険料の納付が難しいという方は、借金が減額等される可能性のある債務整理をできないか、弁護士などに相談することをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2025年8月時点)

国民年金保険料以外の借金の返済にお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。