「長年連れ添ってきたけれど、もう離婚したい。慰謝料はどのくらいもらえるの?」

そんな悩みをお持ちの方は多いです。

一般的に、結婚してからの期間が20年以上ある夫婦が離婚することを「熟年離婚」といいます。

熟年離婚をする夫婦の割合は、年々増加傾向にあります。

統計データによると、20年以上同居した後に離婚した夫婦の割合は、1980年は全離婚件数の内の約7%でしたが、2000年は約16%、2022年には23%に増加しています。

その理由のひとつに、第一次ベビーブームのころに生まれた世代(いわゆる「団塊の世代」)の夫婦が、子どもの独立や夫の定年退職の時期に差し掛かっていることが挙げられます。

この世代は、ほかの世代に比べて人数が多いだけでなく、「夫が外で稼ぎ、妻は家庭を守る」という家庭像の影響を強く受けていた世代です。

仕事中心の生活を続け、家庭のことは妻に任せきりという夫も多く、そうした生活を何十年と続けてきたことで、夫の思いもよらない形で妻の不満が蓄積してしまうことがあります。

その結果、子どもの独立や夫の定年をひとつの区切りとして、妻が離婚を決断するケースが増えていると考えられます。

さらに、90年代以降、パートや派遣など女性が社会進出する機会が増加し、女性自身の経済力も上昇しました。

2007年4月からは、婚姻期間中に収めた夫の年金を夫婦で分割する「年金分割制度」もはじまっています。そうした状況も、熟年離婚を後押しする要因となっているようです。

そうした熟年離婚のケースで、慰謝料をどれだけ請求できるのでしょうか。

今回の記事では、

- 熟年離婚で慰謝料を請求できないケース

- 熟年離婚で慰謝料を請求できるケースとその相場

- 慰謝料以外に請求できる金銭

などについてご説明します。

参考:年次別にみた同居期間別離婚件数及び百分率並びに平均同居期間 |e-Stat政府統計の総合窓口

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関する

ご相談はアディーレへ!

熟年離婚で慰謝料を請求が困難なケース

離婚の慰謝料とは、「離婚に至る原因や、離婚そのもので精神的な苦痛を受けた場合に請求できる賠償金」のことです。

そのため、精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料は、離婚すれば必ずもらえるというわけではありません。

離婚の原因が相手方の落ち度に起因する場合に、慰謝料請求権が発生するということになります。

次のようなケースでは、一方的に相手方に非があるとは言えないので、基本的には、慰謝料の請求は困難です。

性格の不一致で離婚する場合

相手の重度の精神障害を理由に離婚する場合

離婚にあたり、自分にも非がある場合

ただし、次のようなケースから発展して、婚姻の継続破綻につながる有責性のある行動があった場合には、慰謝料請求が可能になるケースもあります。

そうしたケースでは、まずはそうした行動の証拠を集めて弁護士に相談すると良いでしょう。

(1)性格の不一致

「性格の不一致」は、最も多い離婚理由として挙げられるものです。

男女ともに離婚時によく使われる理由であり、特にこれといった理由がないが離婚したい場合に、「性格が合わなかった」と言われることが多いです。

この場合、違う人間である以上、性格の不一致は当然存在するものと考えられます。

したがって、「性格の不一致」で離婚する場合には、それだけで慰謝料の請求が認められることは難しいでしょう。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

(2)重度の精神障害

重度の精神障害(統合失調症やうつ病など)で回復の見込みがない場合は、法律上の離婚事由として離婚が認められることがあります。

この場合は、民法752条に定められている、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という同居・協力・扶助の義務を果たせない程度の「重度」であることが求められ、また「回復の見込みがない」という点も重要視されます。

ただし、精神病になりたくてなる人はいないので、通常は、精神病になったことについて相手に落ち度はありません。

ですから、相手の有責性が認められないということになり、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

(3)自分にも非がある場合

自分にも離婚に関して非があったような場合には、相手方も精神的苦痛を被ったとして、慰謝料の減額や相殺を主張されたり、あるいは逆に請求をされたりしてしまうケースもあります。

これを「過失相殺」と呼びますが、この点については、民法には2つの規定があります。

債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

引用:民法418条

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

引用:民法722条2項

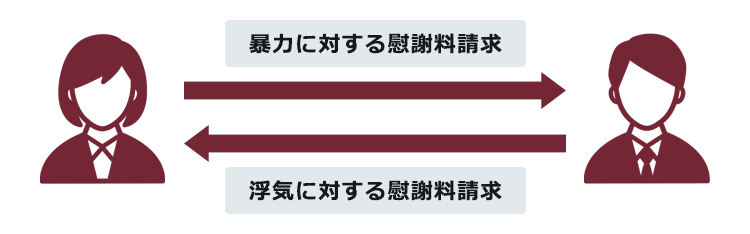

例えば、夫が妻に対して暴力がふるう一方、妻は浮気(不貞行為)をしていたというケースでは、妻は夫に対して暴力を振るわれたことについて慰謝料を請求できますが、夫も妻に対して浮気をされたことについて慰謝料を請求できます。

この時、お互いの責任が同じ程度だとすれば、結局お互いの請求権は打ち消し合って、どちらも相手に対して慰謝料を請求できないことになります。

慰謝料を請求できるかどうかは双方の非の度合いによって変わります。

ただし、自分の非より相手の非が過大であれば慰謝料を請求できるケースもあります(例えば、夫が日常的に妻に殴る蹴るの暴力を加えていたのに対して、妻が1回だけ夫以外の男性と浮気をしたなど)。

自分にも非があると思ってすぐにあきらめるのではなく、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

(4)信仰・宗教の違い

信仰の自由は憲法で認められた人権です。

ですから、信仰・宗教の違いだけを理由に離婚する場合には、基本的には慰謝料の請求は難しいでしょう。

ただし、例えば、夫婦の一方が信仰を隠して婚姻した後、度を越えた宗教活動を行った結果、夫婦関係が破綻したようなケースでは、慰謝料請求が認められる可能性があります。

熟年離婚で慰謝料を請求できるケースとその相場

離婚原因が、相手に責任のある行為(「有責行為」と言います)である場合は、精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料の請求が可能になります。

慰謝料の金額は、婚姻期間や有責行為の性質、内容、期間、悪質性などによって変動します。

相手の有責行為とされるのは、主に次のような場合です。

暴力・暴言

悪意の遺棄

セックスレス

不貞行為

なお、これらを理由に自分が有責性のある行動をとってしまうと、慰謝料が減額されてしまうリスクがあるので、注意が必要です。

(1)暴力・暴言

いわゆるDV、「ドメスティックバイオレンス」は、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されています。

DVの分類は、次のとおりですが、これらを理由に離婚する場合には、基本的には慰謝料の請求が認められます。

身体的DV(殴る蹴るなどの暴力をふるう)

精神的DV(暴言をはく・存在を無視するなど)

経済的DV(生活費を与えないなど)

社会的DV(外出を禁止する・働くことを許さないなど)

性的DV(性交渉を強制する・避妊をしないなど)

DVを理由とした離婚慰謝料は、暴力・暴言の内容や程度、婚姻期間によって増減します。

慰謝料の相場は、50万~300万円ほどといわれていますが、熟年離婚の場合は婚姻期間も長いため、長年にわたり暴言・暴力を受けていた場合には慰謝料の金額はそれ以上になる可能性もあります。

夫婦の一方からDVを受けている場合、慰謝料を請求するためには、次のような証拠を集めておくことも大切です。

・ボイスレコーダーで暴言の内容を録音する

・暴力を受けてけがをした部分の写真を取る

・病院を受診して診断書を書いてもらう

・暴力のあった日や具体的内容について日記をつける など

(2)悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、民法770条に規定された法定離婚事由の1つです。

民法752条に定められている「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」を正当な理由なく怠った場合に慰謝料を請求できますが、こちらも内容や程度によって慰謝料額が増減します。

これまで裁判で認められた「悪意の遺棄」は、具体的には次のような場合です。

- 配偶者に障害があり、日常生活がままならないのに自宅を出て生活費も送らない

- 配偶者が関係の修復を望んでいるのに、浮気相手と交際するために一方的に家を出て、生活費送らない

- 事前説明もなく一方的に別居を開始し、関係の修復を求められても、具体的な同居に向けた協議・提案等を行うことなく、これを拒絶して別居を継続した

他方、別居をしたとはいっても、別居中も相当程度の生活費を送金している場合や、別居の目的が相手の精神状態の改善の場合などは、単に家を出て別居しただけでは「悪意の遺棄」とは認められない可能性があります。

こうした場合には慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料の相場はやはり、50万~300万円ほどといわれています。

ただし、熟年離婚の場合は、遺棄の期間も長いことも多いため、慰謝料の金額もそれ以上になる可能性もあります。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

(3)セックスレス

セックスレスとは、「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交あるいはセクシャル・コンタクトが1ヶ月以上なく、その後も長期にわたることが予想される場合」などと定義されます。

セックスレスの状況によって、慰謝料額は増減することになります。

例えば、次のような事情を考慮します。

- 婚姻期間

- セックスレスの期間

- 一方が性交を希望しているか

- セックスレスとなった理由 など

若い方の場合は、慰謝料請求が認められるには大体1年以上のセックスレス状態が必要と考えられています。

他方、熟年離婚で長年セックスレスの状態が続き、双方共に性交渉を望んでいなかったとみられる場合には、慰謝料が発生しないケースが多いです。

相場としては、0~100万円程度でしょう。

(4)不貞行為

不貞行為とは、いわゆる不倫のことです。

これも、民法770条に定められている法定離婚事由の1つです。

不貞行為とは何かという点について、最高裁判所は、「民法770条1項1号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。」と判示しています(最高裁第一小法廷判決昭和48年11月15日)。

不貞行為の内容や程度、婚姻期間によって慰謝料額は増減します。

この場合の慰謝料の相場は100万~300万円とされています。

不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合にも、証拠集めはとても重要です。

浮気相手と配偶者が2人でラブホテルに出入りしている写真・動画や明らかに肉体関係があったことが直接分かるやり取りをしているメールなど、決定的な証拠を集めておくと、慰謝料を請求するにあたって有利に話を進めることができるでしょう。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するためのものですから、基本的には、苦痛が大きい場合には慰謝料の金額も高額になります。

慰謝料が相場よりも高額になる場合のポイントなどについては、次のサイトでご紹介していますので、参考にしてください。

慰謝料以外に離婚にあたり請求できる金銭について

慰謝料の他にも、離婚の際に相手に金銭を請求できるケースがあります。

理由は異なるにしろ、慰謝料にこだわらなくても「財産」を受け取ることが可能ですので、以下の項目も検討すべきでしょう。

これらも、一律で金額が決まっているものではなく、人によって金額が変わってきますので、弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

(1)財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。

財産分与には、大きく分けて以下の3つの種類があります。

夫婦が婚姻中に形成した財産を清算する「清算的財産分与」

離婚により困窮する(元)配偶者を扶養するための「扶養的財産分与」

傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含む「慰謝料的財産分与」

婚姻期間に夫婦で築いた財産は、離婚にあたり、財産を形成した貢献度に応じて分けることになります。

どのような割合で分けるのですか?

また、専業主婦にも貢献度は認められるのですか?

夫婦の一方が財産を形成したことについて特別な貢献がなければ、基本的には2分の1ずつ分けることが多いです。

また、専業主婦の方の貢献度も原則として50%と考えられますから2分の1で分けることが多いです。

なお、結婚前に築いたものや、自分の実家から相続した財産は該当しません。

財産分与を請求できる権利は、離婚から2年で消滅してしまいます。

これは「除斥期間」といって、時効のように途中で完成を阻止したりできませんので、離婚時に財産分与について取り決めない場合には、必ず離婚から2年以内に改めて話し合わなくてはいけません。

また、離婚の慰謝料請求の時効より短いので、注意が必要です。

慰謝料の時効って何年なんですか?

基本的には、離婚した時から3年です。

(2)退職金

退職金も財産分与の一部となります。

それは、退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられていることによります。

勤続期間のうち、婚姻期間相当分が財産分与の対象になります。

ただし、既に退職している場合はともかく、将来的に退職金が支払われるかどうか、離婚時には分からないことも多いです。

ですから、会社の就業規則やこれまでの支給実績などから、将来的に退職金が支給されることがほぼ確実と言える場合には財産分与の対象となりますが、そうでない場合には、退職金については財産分与の対象とならない可能性もあることに注意が必要です。

(3)年金分割

年金分割とは、婚姻中に払い込んだ厚生年金記録を分割し、将来受け取る年金額を調整する制度です。

ただし、受け取れる年金の全額を折半するものではないので、注意が必要です。

どんな場合に年金分割を請求するメリットがあるんですか?

結婚している期間中、相手が厚生年金・共済年金を自分よりも多く支払っていた場合だけです。

典型的例は夫が会社員や公務員で、自分が専業主婦や扶養の範囲内で働いていたという場合ですね。

国民年金は分割されないんですか?

国民年金は分割されません。

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いだけに、離婚時点での夫婦の年金の納付額に大きな差がある場合がありますので、年金分割を請求できるかしっかり調べておきましょう。

なお請求期限は離婚後2年以内となっていますので、注意が必要です。

【まとめ】熟年離婚の慰謝料の相場は離婚原因によって異なる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 熟年離婚で慰謝料の請求が難しいケースは次のような場合です。

- 性格の不一致

- 重度の精神病

- 自分にも非がある場合

- 信仰・宗教の違い

- 熟年離婚で慰謝料の請求が可能なケースと相場は次のとおりです。

- 暴力、暴言 50万~300万円

- 悪意の遺棄 50万~300万円

- セックスレス 0~300万円

- 不貞行為 100万~300万円

(※熟年離婚で、暴力・暴言や遺棄などが長期間にわたる場合は、相場よりも慰謝料が高くなる可能性があります。)

- 離婚にあたり、慰謝料以外に相手に請求できる金銭は、主に次のとおりです。

- 財産分与

- 退職金

- 年金分割

熟年離婚の場合は、婚姻期間が長くなることから、慰謝料請求の相場が高騰するケースが多くなっています。

今回の記事では、熟年離婚における慰謝料についてご説明しましたが、慰謝料の問題以外にも、離婚について次のような悩みを抱えていないでしょうか。

- 「離婚条件(財産分与など)に納得がいかない」

- 「離婚条件(財産分与など)の話し合いがうまくいかない」 など

これらの悩みをお持ちの場合には、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。弁護士に相談することで、あなたの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2024年4月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。