家族を突然、亡くした悲しみに打ちひしがれるとともに、今後必要となる様々な手続きについて、どこから手をつけたらいいのか途方に暮れてはいませんか。

遺されたご遺族が行うべきことは、主に、次の3つのことです。

- 葬儀の準備や死亡届など行政機関への各種手続き

- 遺産相続を行うこと

- 亡くなられた被害者に代わり、加害者に対し損害賠償請求をする

癒えない悲しみを抱えながら、このような手続きも行うことは大変なことです。しかし被害者のためにも、残されたご遺族のためにも、必要とされる大切なことですので、それぞれの流れや知っておくべきポイントについて事前に整理しておきましょう。

この記事では、次のことについて、弁護士がくわしく解説します。

相続人・遺族が知っておきたい、死亡事故後の流れ

- 死亡事故が起きた後の遺産相続の流れ

- 死亡事故における損害賠償手続きは誰が行うか?

- 死亡事故が起きたとき、相続人・遺族が注意すべきこと

- 死亡事故での賠償金請求を弁護士に相談するメリット

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

相続人・遺族が知っておきたい死亡事故後の流れ

ご家族や親族が交通事故で亡くなったとき、大きなショックを受けてしまうことでしょう。それでも、遺族としてすぐにやらなければいけないことがいくつかあります。

【事故後やらなければいけないこと】

捜査機関による検視

葬儀の準備・死亡届の提出

各種手続き(住民票抹消など)

それぞれ具体的に説明します。

(1)捜査機関による検視

病気で入院中に亡くなった場合は医師が死亡を確認し「死亡診断書」を作成しますが、交通事故で死亡した場合は捜査機関による「検視」が必要となります。

「検視」とは、検察官や警察官などの捜査機関によって行われる、死体状況の捜査のことをいいます。交通事故の場合のほか、災害による死亡や自殺、孤独死についても検視が行われます。

検視の結果、解剖が必要とされた場合には、遺体の解剖が行われることもあります。例えば、ひき逃げ事故の場合にどのような交通事故が起きて被害者が死亡したのか、死亡推定時刻はいつかなどを解剖によって明らかにします。

検視(や解剖)が行われる場合、結果が出るまで、遺体は捜査機関に預けたままになります(葬儀や死亡届の提出は行うことができません。)。

なお、検視(や解剖)にかかる期間はケースによって異なります。例えば、遺体の状態が悪く本人確認を行うためにDNA鑑定などを行う場合には、1ヶ月ほどかかることもあります。

(2)葬儀の準備・死亡届の提出

遺体を引き取ったら、葬儀の準備に取り掛かります。

まずは葬儀社に連絡し、準備を進めます。火葬のためにはお住いの市区町村に対して死亡届の提出が必要となります。死亡届は葬儀社が代理で提出してくれることが多いです。

なお、加害者から社会儀礼上相当額の香典を受け取ったり、加害者が葬儀に参列したりしても、後の示談交渉で被害者側が不利になることは通常はありません。

(3)各種手続き

その後、次のような手続きを進める必要があります。

- 住民票抹消手続き(死亡届と同時に抹消される場合もあります)

- 世帯主の変更届

- 所得税準確定申告・納税

- 年金受給停止手続き(年金受給者のみ)

- 介護保険資格喪失届の提出(介護保険対象者のみ)

- 電気・ガス・水道・電話などの利用停止(1人暮らしだった場合)

- 生命保険金の請求(保険加入者の場合)

相続の手続きも、このタイミングで始めることになります。

そこで次に、相続の流れについて説明します。

死亡事故が起きた後の遺産相続の流れ

ご家族や親族が交通事故で亡くなった後の遺産相続の流れは、次のとおりです。

【遺産相続の流れ】

遺言の有無の確認

相続人の確定

相続財産の確認

遺産分割協議

各種手続き

では具体的に見ていきましょう。

(1)遺言の有無の確認

まず、亡くなったご本人の遺言の有無を確認しましょう。

ご家族が亡くなった場合、亡くなったご本人が生前に有していた財産については、配偶者や子などの遺族に相続されます。

誰がどれくらい相続するかは、民法でその割合が定められています(例えば配偶者:2分の1、子:2分の1など。これを「法定相続分」といいます)。

法定相続分について、くわしくはこちらをご覧ください。

【具体例1】相続人が配偶者と子であるケース

⇒法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1になります。

子が複数いる場合には、2分の1を人数で分けます(例:子2人の場合4分の1ずつ)。

【具体例2】相続人が配偶者と直系尊属(父母)であるケース

⇒法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属(父母)が3分の1になります(父母でそれぞれ6分の1ずつ)。

【具体例3】相続人が配偶者と兄弟姉妹であるケース

⇒法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を人数で分けます(例:兄弟2人の場合は8分の1ずつ)。

【具体例4】相続人が配偶者だけのケース

⇒相続人が配偶者だけのケースでは、配偶者が全て相続することになります。

もっとも、亡くなったご本人が生前に遺言を作成していた場合は、遺言に記載されている分配方法が法定相続分よりも優先されることになり、原則として遺言に従って遺産が分割されることになります。

なお、一般的に、遺言には、次の3種類があります。

- 自筆証書遺言(本人が自筆したもの)

- 秘密証書遺言(遺言の内容を秘密にして保管するもの)

- 公正証書遺言(公証役場にて作成・保管するもの)

自筆証書遺言・秘密証書遺言は、これを見つけた遺族が勝手に開封することはできません。遺言を発見したら、家庭裁判所に提出し、検認(※)を受ける必要があります。

検認を受けないと、原則として遺産である不動産の名義変更や預貯金の払い戻しができなくなります。

(※)検認……遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。

これに対し、公正証書遺言や、法務局に保管した自筆証書遺言の場合は、検認を受ける必要はありません。

遺言の検認手続きについて、くわしくはこちらもご参照ください。

参考:遺言書の検認|裁判所- Courts in Japan

(2)相続人の確定

遺言書がない場合には、誰が亡くなったご本人の財産を相続するのかを確定する必要があります。

亡くなったご本人(=「被相続人」といいます)が生前に有していた財産だけでなく、事故の加害者に対して損害賠償請求をする権利も相続人が引き継ぐことになります。

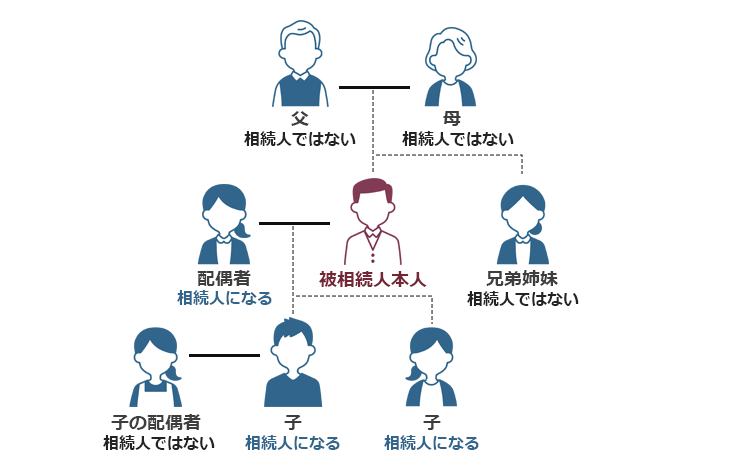

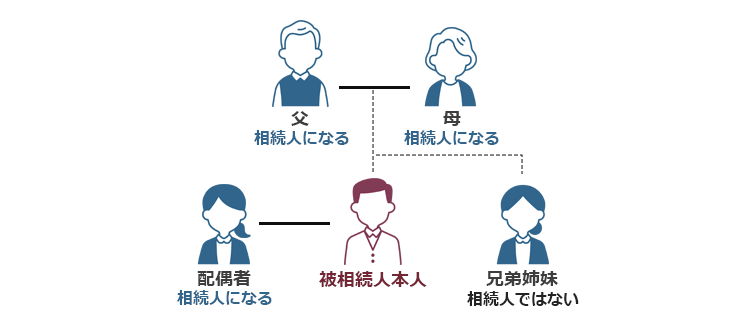

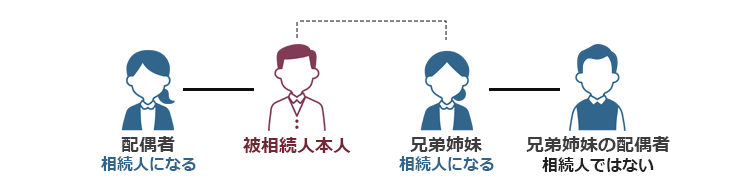

民法で定められている法定相続では、被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに相続人となる者の順位が次のように定められています(これらを「法定相続人」といいます)。

【法定相続人の範囲】

被相続人の配偶者

+

第1順位:被相続人の子(養子も含む。子がいない場合は孫)

第2順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥・姪)

前順位の相続人がいれば、次順位の者は相続人になりません。

なお、被相続人の子や直系尊属、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合(相続権を失った場合も含む)には「代襲相続」をすることになります(例:被相続人の子が先に死亡している場合には、被相続人の子の「子ども」(被相続人から見て孫)が相続することになります)。

では、それぞれ具体例ごとに誰が法定相続人になるのかを見てみましょう。

(2-1)被相続人に配偶者と子どもがいるケース

このケースの場合、被相続人の配偶者と子が「法定相続人」にあたります。

子は実子や養子であるかは問いません。また、非嫡出子(法律上婚姻関係のない男女から生まれ、認知された子)も「法定相続人」にあたります(※)。

(※)かつては、非嫡出子は嫡出子(法律上婚姻関係のある男女から生まれた子)の相続分の2分の1が相続分であるとされていましたが、2013年9月5日以降の相続より相続分の区別がなくなりました。

このケースの場合で、被相続人の配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている(もしくは離婚している)ときには、被相続人の子だけが「法定相続人」にあたります。

(2-2)被相続人に子はおらず、配偶者と直系尊属(父母)がいるケース

被相続人に子がいないケース(代襲相続もしない場合)では、被相続人の配偶者と父母が「法定相続人」にあたります。

このケースの場合で、被相続人の配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている(もしくは離婚している)ときには、被相続人の父母だけが「法定相続人」にあたります。

(2-3)被相続人に子も父母もいないケース

被相続人の子はおらず、さらに父母はすでに死亡しているケース(代襲相続もしない場合)では、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が「法定相続人」にあたります。

このケースの場合で、被相続人の配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている(もしくは離婚している)ときには、被相続人の兄弟姉妹だけが「法定相続人」にあたります。

法定相続人を確定するためには、死亡したご本人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して調査する必要があります。

(3)相続すべき財産の確認

法定相続人が確定したら、次に相続すべき財産を把握します。

相続人は、被相続人のすべての財産、すなわちプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎます。

- プラスの財産:現金、預貯金、株や債権、不動産など

- マイナスの財産:借金、連帯保証債務など

亡くなった本人の通帳を確認したり、残高証明書や権利証、固定資産税評価証明書などを取得して、財産の種類と金額を明確にする必要があります。

(4)遺産分割協議

遺言書がない場合や、遺言があっても具体的な配分が指定されていない場合、法定相続分と異なる配分を行いたい場合は、遺産の具体的な分け方についての話し合いを行う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の間で行なう必要があります。

そして、遺産分割協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、遺産分割協議に従い、相続することになります。

一方、遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、調停や審判で分割の仕方を決定することになります。

(5)各種手続き

遺産分割協議が済んだら、預貯金・有価証券などの解約や名義変更、不動産の相続登記などを行ないます。

死亡事故における賠償請求の手続は相続人が行なう

相続人は、事故の加害者に対する損害賠償の請求権も相続します。

したがって、死亡したご本人の代わりに、相続人が賠償請求の手続を行なうことになります。

交通事故の被害者が加害者に対して請求できる賠償金には、死亡するまでにかかった治療関係費や葬儀費用、逸失利益(死亡により得られなくなった将来の収入)のほか、死亡による慰謝料があります。

死亡事故における慰謝料には次の2種類があり、遺族がまとめて請求することになります。

- 亡くなった本人に対する慰謝料

- 遺族に対する慰謝料

死亡事故で加害者に請求できる賠償金について、詳しくはこちらもご確認ください。

死亡事故が起きたとき、相続人・遺族が注意すべきこと

死亡事故が起きたとき、相続人・遺族は次の2点に注意すべきでしょう。

- 保険会社が提示する条件での示談には注意

- 相続される損害賠償請求権には時効がある

それぞれ説明します。

(1)保険会社が提示する条件での示談には注意

交通事故の被害にあった場合、損害賠償の支払いなどについての交渉は、通常は加害者が加入している保険会社に対して行うことになります。

しかし、交渉相手となる保険会社は、あくまで加害者側の立場です(加害者に有利な条件での示談金となっている可能性もあります)。

そのため、保険会社が提示する賠償額などをそのまま鵜呑みにして受け入れないようにしましょう。「賠償すべき項目について漏れはないか」「提示されている金額が不当に低くないか」「増額できる可能性のある項目はないか」などを検討する必要がありますので注意しましょう。

交通事故後、加害者側の保険会社が早々に示談を持ちかけてくることもありますが、様々な手続きに追われているときに焦って交渉を進める必要はありません。

損害賠償請求は、ご遺族自身が加害者に責任を追及する手段です。悔いのないよう、適切な条件で賠償してもらうことが大切です。

(2)相続される損害賠償請求権には時効がある

損害賠償請求権は、一定の期間の経過により時効にかかり、請求ができなくなってしまう可能性があります。時効にかかってしまうと、損害賠償請求をしても、相手から時効が成立していることを主張されてしまうと、請求ができなくなってしまいます。

| 損害賠償請求と時効 | ||

| 事故の内容 | 時効の起算点 | 時効期間 |

| 物損事故 | 事故時の翌日 | 3年 |

| 人身事故 (傷害による損害) | 事故時の翌日 | 5年(※) |

| 人身事故 (後遺障害による損害) | 症状固定日の翌日 | 5年(※) |

| 死亡事故 | 死亡時の翌日 | 5年(※) |

| 加害者が分からない場合 | 事故時の翌日 | 20年 |

| その後、加害者が判明した場合 | 加害者を知った時の翌日 | 5年 |

| 事故時の翌日 | 20年 | |

| のいずれか早い方 | ||

※自賠責保険の時効は3年となります。

遺産分割協議がこじれてなかなか損害賠償請求ができずに、時効にかかってしまう、といった事態に陥らないよう注意が必要です。

交通死亡事故の賠償金は高額!賠償金増額のポイント

死亡事故の場合、一般に賠償額も高額にのぼりますが、さらに賠償金を増額するためには、増額しやすい算定基準を使うことがポイントになります。

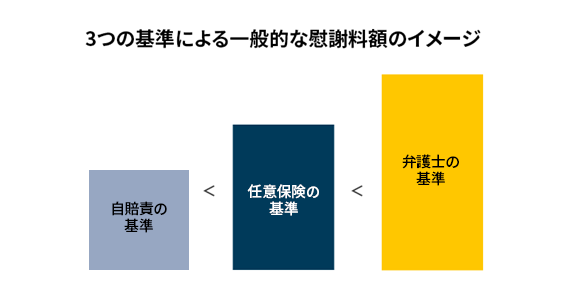

そもそも、一般的に慰謝料の算定基準には次の3つの基準があります。

| 慰謝料算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準(裁判所の基準) | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準であり、弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準を金額(目安)の順に並べると、次のようになることが一般的です(一部例外あり)。

つまり、3つの算定基準の中では、一番弁護士の基準が高額となりやすく、慰謝料の増額が期待できるということです。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社が弁護士の基準による示談に応じてくれることはほとんどないでしょう。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、訴訟も辞さない姿勢で交渉に臨むため、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。

【まとめ】死亡事故の賠償金請求は相続人(遺族)が行う

この記事のまとめは次のとおりです。

- ご家族が交通事故でなくなった場合、警察など捜査機関による検視、葬儀手続き、住民票末梢など各種手続きが必要となります。

- 死亡事故が起きた後は、遺言の有無を確認し、相続人と相続財産を確定し、遺産分割協議を行います。

- 死亡事故における損害賠償手続きは相続人が行います。

- 死亡事故では、加害者側に請求できる賠償金も一般に高額になります。相続人は、加害者側の保険会社との示談交渉を慎重に進めることが重要です。

- 死亡事故での賠償金請求を弁護士に依頼すれば、保険会社が提示してきた賠償金を増額できる可能性も高まります。

被害者が亡くなられた死亡事故の場合、賠償金は高額となります。しかし、適切な賠償金の総額を算定するにあたっては、専門的な知識が必要となります。加害者側の任意保険会社からの提案額が、一見高額で十分だと思えても、専門的知識をもとに検討すると、低額と言える場合も少なくありません。

そのため、遺族のみで賠償金額の妥当性を判断し、示談交渉を行うことは難しいといえます。

この点、弁護士に依頼すれば、交渉を代理してもらえます。弁護士が交渉した方が、賠償額が上がることも多くあります。

死亡事故による損害賠償請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。