「交通事故に遭ってから、鼻に異常を感じるようになった…。後遺症が残ったかもしれないけど、それに見合った賠償金をもらうにはどうすれば良い?」

このような状況の方はいらっしゃいませんか?

この記事では、鼻に後遺症が残った時の後遺障害等級や賠償金について分かりやすく解説しています。

自分自身で解決することが難しい場合は、弁護士に相談することを検討してください。一人で悩まず、損害を回復するための第一歩を踏み出しましょう。

この記事を読んでわかること

- 鼻に関する後遺障害の種類

- 鼻の後遺障害で請求できる慰謝料の相場

- 鼻の後遺障害で請求できる逸失利益

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。

「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

基本的には、後遺障害等級が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺症があるために失った、将来にわたって得られるはずであった利益)も請求できるようになります。

鼻に関する後遺障害の種類

交通事故による鼻の後遺障害には、大きく分けて次の2つがあります。

- 【欠損・機能障害】

:鼻の一部分を失ったことにより、嗅覚(=においを感じる)機能や呼吸機能に支障が生じるもの - 【醜状障害】

:日常的に人目に付く部分の見た目が害されるもの

欠損や醜状障害は、鼻自体を強打することなどにより生じることが多いですが、機能障害は、頭部を強打し神経機能が害されることなどによっても起こり得ます。

鼻について認定される可能性のある後遺障害等級

鼻について認定される可能性のある後遺障害等級は、次のとおりです。

【欠損・機能障害】

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |

| 12級相当 | 鼻呼吸困難 |

| 12級相当 | 嗅覚の脱失 |

| 14級相当 | 嗅覚の減退 |

【醜状障害】

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |

| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |

| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |

(1)欠損・機能障害の場合

鼻の欠損・機能障害には、次の4つがあります。

(1-1)9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

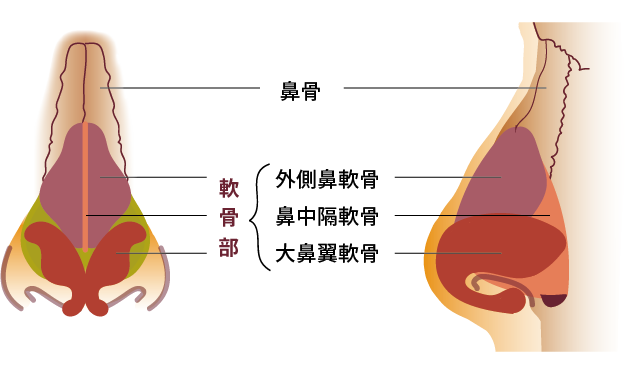

「欠損」とは、鼻の軟骨部の全部または大部分が欠けてしまうことをいいます。

軟骨部とは、下の図のように、鼻の下部にある柔らかい骨の部分をいいます。

【鼻の骨の名称】

「その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸が困難である、または嗅覚(=においを感じる機能)が完全に失われてしてしまうこと(※)をいいます。

(※)「嗅覚の脱失」といいます。詳しくは下記「嗅覚の脱失」参照。

9級5号が認定されるためには、鼻の「欠損」と「著しい機能障害」の両方に該当する必要があります。

(1-2)12級相当 鼻呼吸困難

鼻の欠損はないが、鼻呼吸が困難な状態です。

(1-3)12級相当 嗅覚の脱失

鼻の欠損はないが、嗅覚に異常が生じ、においを感じない状態です。

嗅覚の「脱失」とは、嗅覚が完全に失われていることをいいます。

具体的には、T&Tオルファクトメータによる検査(※)により、平均嗅力喪失値が5.6以上の場合がこれにあたります。

※被験者が、においの濃さが異なる複数の紙のにおいを嗅ぎ、においを感じることができる範囲を調べる検査方法です。平均嗅力喪失値は-1.0~1.0が正常値とされており、数値が上がるほどにおいが分からなくなっていることを示します。

(1-4)14級相当 嗅覚の減退

鼻の欠損はないが、嗅覚に異常が生じ、においを感じにくい状態です。

嗅覚の「減退」とは、嗅覚の一部が失われていることをいいます。

具体的には、T&Tオルファクトメータによる検査により、平均嗅力喪失値が2.6以上5.5以下の場合がこれにあたります。

「嗅覚の脱失」(12級相当)と「嗅覚の減退」(14級相当)の違いをまとめたのが次の表です。

【嗅覚の脱失と減退】

| 後遺障害等級 | 認定基準 | 具体的な基準 |

|---|---|---|

| 12級相当 | 嗅覚の脱失 | T&Tオルファクトメータによる検査による平均嗅力喪失値が5.6以上 |

| 14級相当 | 嗅覚の減退 | T&Tオルファクトメータによる検査により、平均嗅力喪失値が2.6以上5.5以下 |

なお、嗅覚の脱失については、T&Tオルファクトメータのほか、アリナミン静脈注射を用いた静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)が用いられることもあります。

(2)醜状障害の場合

鼻に欠損が生じた場合、欠損・機能障害とは別に、見た目が害されたとして、次のいずれかに該当する可能性があります。

- 7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの

- 9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

- 12級14号 外貌に醜状を残すもの

例えば、上で述べた9級5号「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」にあたる場合、鼻の軟骨部の全部または大部分が欠けてしまっていることから、7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」が認定されることがあります(両方が同時に認定されるのではなく、上位の7級12号のみが認定されます)。

また、鼻の「欠損」(=鼻の軟骨部の全部または大部分が欠けてしまっている)までいかなくても、鼻の軟骨部の一部分が欠けてしまったような場合は、9級16号や12級14号が認定されることがあります。

交通事故による鼻の後遺障害で慰謝料の相場は?

交通事故で、鼻について上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。

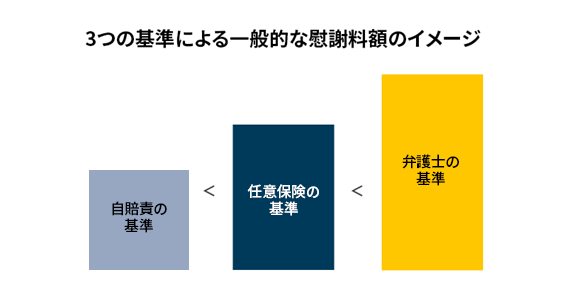

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

- 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、最低限の賠償基準

- 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準

- 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。

3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に、

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります(*ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。)。

鼻の後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責の基準と弁護士の基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 7級12号 | 419万円 | 1000万円 |

| 9級5号・16号 | 249万円 | 690万円 |

| 12級相当・14号 | 94万円 | 290万円 |

| 14級相当 | 32万円 | 110万円 |

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。

これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。

つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士の基準について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

鼻の後遺障害で逸失利益を請求できる可能性がある

交通事故による鼻のケガが後遺障害として認定されると、加害者に対して逸失利益も請求できる可能性があります。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、ワインのソムリエとして生計を立てている人が、交通事故による鼻の機能障害のためソムリエとしての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。

逸失利益の金額は、

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額(年収)が採用されます。

「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており、鼻の欠損・機能障害(9級・12級・14級)の場合は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

| 7級 | 9級 | 12級 | 14級 |

| 56% | 35% | 14% | 5% |

つまり、100%ある労働能力のうち、7級では56%、9級では35%、12級では14%、14級では5%が失われたとみなされることになります。

ただし、これはあくまでも目安にすぎず、後遺障害等級に認定されれば必ず上記の労働能力喪失率が認められるわけではありません。

特に、多くの仕事では鼻の機能障害や外貌醜状は通常は減収を生じさせないため、基準通りの逸失利益が認められないことも多いです。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。

ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。

逸失利益について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

交通事故による鼻のケガで後遺障害認定を受けるポイント

後遺障害認定を受けるためには、等級に関わらず次の3つが必要です。

- 交通事故と後遺症の間に因果関係があること

- 医師による症状固定(=これ以上治療しても改善しないこと)の診断を受けること

- 医師に後遺障害診断書を作成してもらうこと

この点を踏まえた上で、交通事故による鼻のケガで後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

(1)検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。期間があくと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうからです。

事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。

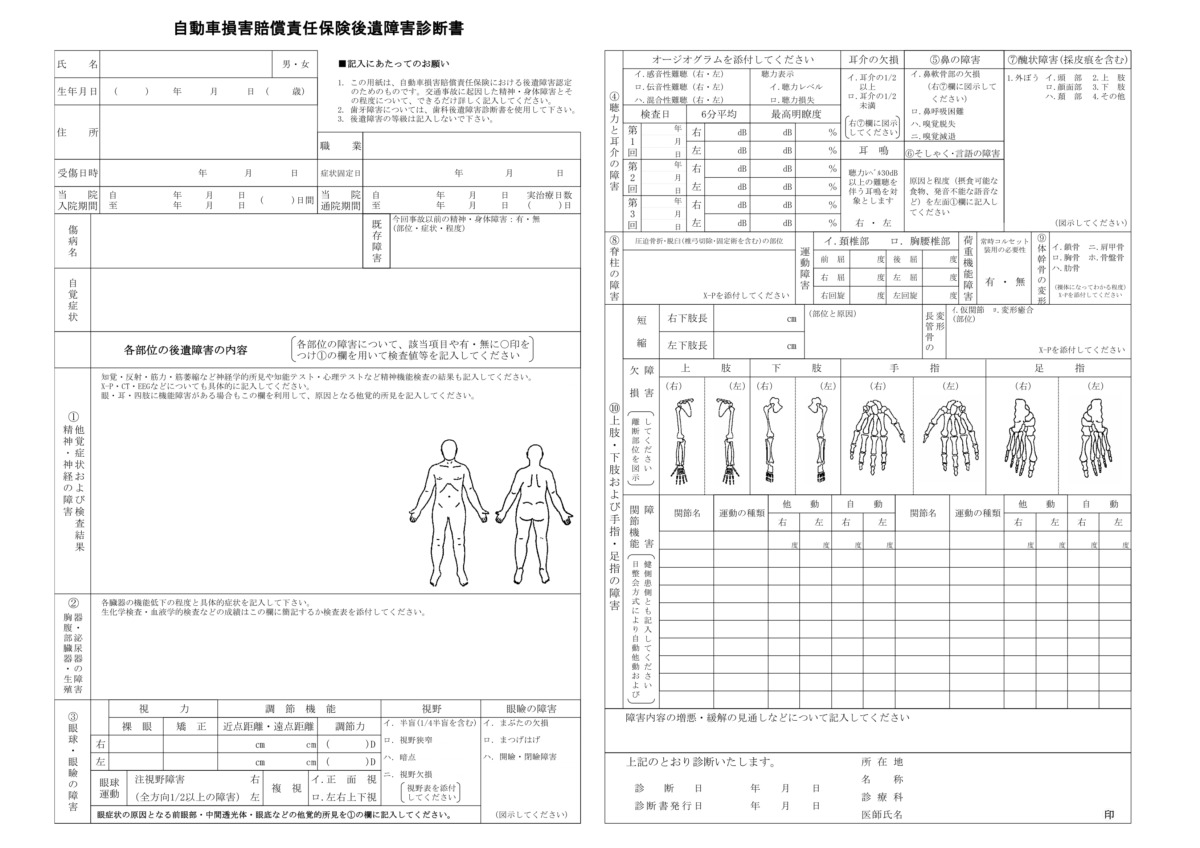

(2)後遺障害診断書の内容が肝心

後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。

後遺障害の認定を申請する際には、後遺障害診断書に症状固定した旨を記載してもらう必要があります。

また、後遺障害の認定を受けるためには、交通事故と鼻の欠損・機能障害、醜状障害との因果関係を記載してもらうことが特に重要となります。

【後遺障害診断書】

参照:自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書|アディーレ法律事務所

鼻の後遺障害について弁護士に依頼するメリット

次に、後遺障害の認定手続きについて、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)弁護士は、後遺障害が認定されやすくなるコツを知っている

交通事故案件を担当してきた弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。

適正な等級認定がなされるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けることができます。

さらに、医師に書いてもらった後遺障害診断書を確認し、不足があるかどうか、医師に書き直しを依頼する方が良いかどうかなども判断してもらえます。

したがって、後遺障害認定の手続きを被害者本人でするよりも、弁護士に依頼するほうが認定される確率は高まります。

(2)後遺障害認定の手続きを任せられる

また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられ、ご自身は治療に専念できます。

(3)慰謝料などの増額が期待できる

先ほど述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

(4)弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも

示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。

しかし、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。

ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは、被害者ご自身が弁護士費用特約付きの任意保険に加入している場合だけではない、という点です。

次のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害にあった車両の所有者

また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

※弁護士費用特約により補償される弁護士費用には上限があります。

※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。

【まとめ】交通事故で鼻にケガをして後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請の検討を!

この記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故で鼻をケガして後遺症が残った場合、欠損障害、嗅覚や呼吸についての機能障害、醜状障害の後遺障害が認定される可能性がある

- 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できる可能性がある

- 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがある

- 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償額の増額が期待できる

交通事故による後遺障害等級の認定には、適切な手続きや書類提出が必要です。しかし、被害者がそれらをすべて把握するのは難しい場合があります。

弁護士に依頼することで、資料収集や手続きについてアドバイスを受けることができます。また、弁護士は被害者の立場に立ち、慰謝料や治療費など、適切な賠償金の獲得に尽力します。一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用がこの上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年4月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。