自動車の追突事故などによりケガを負い、長期間にわたってリハビリしなければならないことがあります。

このリハビリ期間についても原則、慰謝料を請求することができます。

そして、リハビリについての適正な慰謝料を受け取るためには、次の5つのポイントを押さえておく必要があります。

- 入通院慰謝料が高額になりやすい基準を使うこと

- 入通院慰謝料が貰えるのは医師が「完治・症状固定」と判断するまで

- 接骨院や整骨院のリハビリでは入通院慰謝料が貰えないことも

- リハビリ期間は医師の指示に基づいて通院をする

- 転院をする場合には保険会社に事前に連絡する

- 通院期間が長ければいいというわけではない

このポイントを押さえておかないと、本来貰えるはずの慰謝料が貰えずに損してしまう可能性があります。

この記事では、交通事故によるケガでリハビリを受ける場合の次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 加害者に対して請求できる慰謝料

- 慰謝料を請求する際のポイント

- 慰謝料以外に請求できる賠償金

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

交通事故によるリハビリ期間も「入通院慰謝料」の対象に!

「入通院慰謝料」とは、交通事故でケガをしたことに対する慰謝料で、主に入通院期間によって計算されます。

例えば、追突事故にあってむち打ち症になった場合には、交通事故によるケガのリハビリ(=ケガにより損なわれた機能を回復し、もとの社会生活に戻れるようにする訓練や治療)も治療のひとつであると考えられています。

そのため、リハビリについても、入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます)の対象となります。

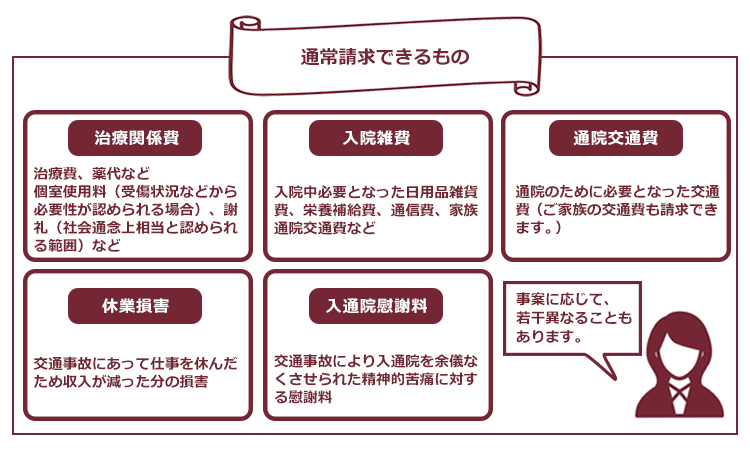

交通事故でケガをした場合、入通院慰謝料の他に次のようなお金を受けとれる可能性があります。

適正な入通院慰謝料を請求する6つのポイント

適正な入通院慰謝料を請求するにあたっては、次の6つのポイントに注意することをおすすめします。

次のポイントを知らないままでいると、本来貰えるはずの慰謝料が貰えないという事態になってしまうおそれもあります。

- 入通院慰謝料が高額になりやすい基準を使うこと

- 入通院慰謝料が貰えるのは医師が「完治・症状固定」と判断するまで

- 接骨院や整骨院のリハビリでは入通院慰謝料が貰えないことも

- リハビリ期間は医師の指示に基づいて通院をする

- 転院をする場合には保険会社に事前に連絡する

- 通院期間が長ければいいというわけではない

それぞれ説明します。

(1)入通院慰謝料が高額になりやすい基準を使うこと

少しでも多くの入通院慰謝料を受けとるには、高額になりやすい算定基準を使うことがポイントになります。

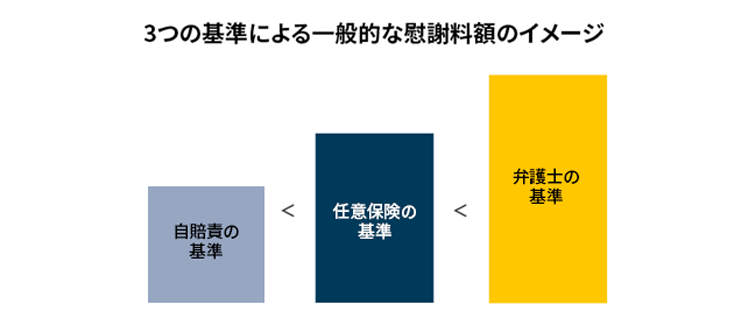

実は、入通院慰謝料の金額を決める算定基準(ルール)には、次の3つがあり、どの算定基準を使うかによって金額が変わってくるのです。

【入通院慰謝料の3つの算定基準】

| 算定基準 | 基準の内容 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。 |

| 任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です(非公開)。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。 |

| 弁護士の基準 (裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |

上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(※)。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合などには、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

保険会社が提示する慰謝料の金額であれば、間違いないと思われているかもしれません。しかし、保険会社が提示する慰謝料の金額は、自賠責の基準・任意保険の基準での金額で、弁護士の基準での慰謝料の金額より低くなってしまうことが多いのです。

では、実際に、自賠責の基準と弁護士の基準で比較してみましょう。

(1-1)【比較】自賠責の基準での入通院慰謝料の相場

自賠責の基準では、次のイ・ロのうち少ない金額のほうが採用されます(2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

イ)実入通院日数×2×4300円

ロ)入通院期間×4300円

自賠責の基準で、1ヶ月入院し、6ヶ月通院した場合(約3日に1度通院し、実通院日数60日)を計算すると、次のようになります。

【計算式】

イ)90日(入通院日数の合計)×2×4300円=77万4000円

ロ)210日×4300円=90万3000円

イとロを比べると、イのほうが少ないため、イの77万4000円が採用されます。

したがって、自賠責の基準では、1ヶ月入院し、6ヶ月通院した場合(実通院日数60日)の入通院慰謝料は、77万4000円となります。

(1-2)【比較】弁護士の基準での入通院慰謝料の相場

一方、弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表を目安にして慰謝料額が算出されることになります。

弁護士の基準には、2種類の算定表があり、骨折など軽症でないケースでは別表Ⅰ、むち打ち症でレントゲンやMRIといった他覚所見がないなどの軽傷のケースでは別表Ⅱを用います。

縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります(※)。

※なお、通院が長期間にわたるケースなどにおいては、実通院日数を考慮して算定する場合もあります。

【入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)】

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |

【入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)】

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

1ヶ月入院し、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の目安は、次のようになります。

- 別表第1の場合:149万円

- 別表第2の場合:131万円

このように、1ヶ月通院し、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料を比較してみると、次のとおり弁護士の基準が自賠責の基準よりも倍近い金額となることがわかります。

- 自賠責の基準:77万4000円

- 弁護士の基準:149万円(別表第1)、131万円(別表第2)

自賠責の基準や任意保険の基準の提示額に対して、被害者本人(弁護士なし)が増額を求めても保険会社が相手にしてくれることはほとんどありません。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常は最も高額となる弁護士の基準が用いられることが一般的です。

そのため、弁護士が交渉することで、当初の提示額より示談金(賠償金)が増額できる可能性があります。

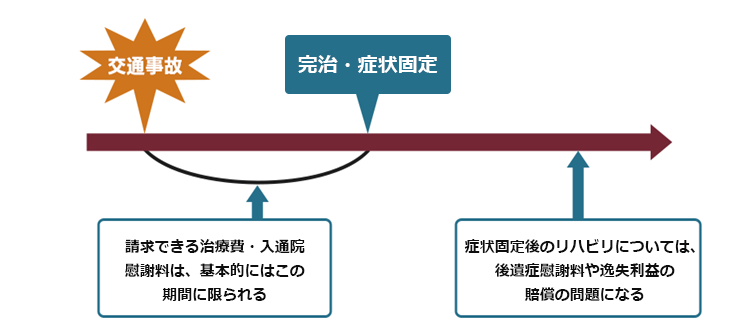

(2)入通院慰謝料が貰えるのは医師が「完治・症状固定」と判断するまで

入通院慰謝料が貰えるのは医師が「完治もしくは症状固定」と判断するまでです。

- 完治:後遺症(=ケガや病気の急性症状が治った後に残る、機能障害などの症状)がなく、ケガが完全に治った状態

- 症状固定:後遺症が残り、これ以上治療しても改善が見込めない状態

症状固定後にもケガの症状(痛みやしびれなど)が残り、リハビリを続けている場合には、そのリハビリ期間については入通院慰謝料の対象とはなりません。

この場合には、治療費や入通院慰謝料は、後遺症慰謝料や逸失利益の賠償の問題となります。

後遺症が残ったケースでは、症状固定後もリハビリを必要とするケースは多いのですが、いったん医師により症状固定の診断がなされると、それ以後のリハビリは原則として「交通事故の治療」とは認められません(入通院慰謝料は貰えません)。

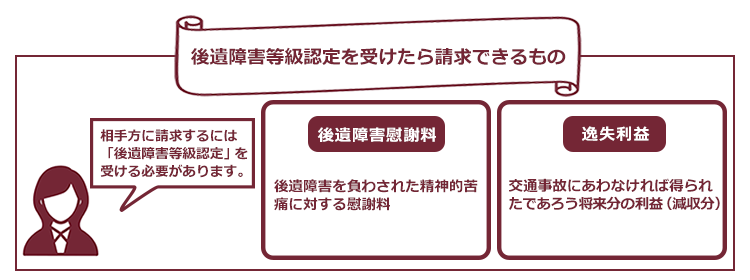

その代わり、後遺症については、後遺障害等級の認定を受けることで、その等級に応じた「後遺症慰謝料」や「逸失利益」といったお金を受けとることができます。

後遺障害等級の認定について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(3)接骨院や整骨院のリハビリでは入通院慰謝料が貰えないことも

医師の指示のない整骨院や接骨院といった病院以外の施設でのリハビリは、「交通事故の治療」と認めてもらえない可能性が高いです。

医師の指示のもとの接骨院や整骨院でのリハビリは、治療のひとつとして認められる傾向にありますが、医師の指示によらない接骨院や整骨院でのリハビリは治療とは認められない傾向にあるからです。

したがって、一般論としては、メインの通院先は病院(整形外科など)とし、整骨院や接骨院でのリハビリは補完的なものとすることをおすすめします。

ただし、接骨院や整骨院でのリハビリについて医師の指示がある場合であっても、投薬・処方箋の作成や症状の診断、後遺障害診断書の作成は医師でないとできません。そのため、医師の指示のもと接骨院や整骨院やリハビリをする場合であっても、少なくとも2週間か毎月に1回は定期的に整形外科に通院することをおすすめします。

(4)リハビリ期間は医師の指示に基づいて通院をする

リハビリ期間は、医師の指示のもと、ケガの具合に応じた頻度で通院することが重要です。

なぜなら、リハビリ期間において極端に通院回数が少ない場合、保険会社から治療やリハビリが不必要なものだったのではないかと指摘され、入通院慰謝料が減額される可能性があるからです。

適切な通院回収の目安は、月に8日(週に2~3回)程度です。

ただ、この頻度での通院が難しい場合でも、通院していない期間はあけないように定期的に通院をされることをおすすめします。

なお、仕事上の都合などから、一定の頻度で通院できない場合は、一定の頻度で通院ができない理由がわかる客観的な資料を示すことで、一定の通院ができない場合でも入通院慰謝料が減額されずに済むこともあります。

【例】- 就業時間との兼ね合いで平日に通院できない

- 繁忙期で有給休暇をとるのが困難 など

(5)転院をする場合には保険会社に事前に連絡する

転院をする場合には治療費を負担する加害者側の保険会社に事前に連絡をするようにしてください。

なぜなら、転院について事前に報告をしなかった場合、場合によっては入通院慰謝料や治療関係費が保険会社に認められず、転院先や保険会社とのトラブルになる可能性があるからです。

また、転院をする場合には、転院前の病院に紹介状を書いてもらうようにしましょう。

紹介状があれば、転院先の医師も、「交通事故でのケガであること」「最初はどんな症状があったのか」「今どんな症状が残っているのか」を判断して、治療を引き継ぐことができるからです。

ただ、さまざまな事情で、紹介状なしに転院することもあります。

その場合、転院先の医師は、事故直後の症状やそれまでの治療の経過がわかりませんので、後遺障害等級の認定に必要になる「後遺障害診断書」を書くことが難しくなるということに注意しましょう。

(6)通院期間が長ければいいというわけではない

入通院慰謝料は通院期間によって決まります。そのため、通院期間が長ければ多くの入通院慰謝料が貰えると思われているかもしれません。

しかし、通院期間が長ければいいというわけではありません。

治療期間はあくまでもケガの症状や程度に応じた期間であることが必要となります。

ケガの症状に比べて治療期間が長いと判断された場合には、保険会社から入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

なお、東京地方裁判所では、態様が激しくない事故で、後遺障害等級14級や非該当などの他覚症状のないむち打ちの場合には、6ヶ月以上通院しても6ヶ月分までしか入通院慰謝料を認めない傾向があるといわれています。

<コラム>治療期間が長いと、治療費の打ち切りにあうことも!?

治療期間が長い場合、加害者側の保険会社が、被害者の治療状況に照らして、治療の終了時期を判断し、治療費の打ち切りを宣告することがあります(一括対応の場合)。

しかし、本来、治療の終了時期は被害者本人と医師が決めることです。

医師が治療を必要と判断しているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療を不必要と判断する立場ではありません。

医師が治療を必要と判断しているのであれば、保険会社が治療費の打ち切りの宣告をしたとしても、治療をやめるべきではないでしょう。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が保険会社に対して治療費の支払い継続を求めて交渉してくれることもあります。

慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット

弁護士への相談は、保険会社との間で揉めるなど、何かトラブルが起きてからと思われているかもしれません。

しかし、何もトラブルがない場合であっても、保険会社に任せたままにせずに、弁護士への相談をされることをおすすめします。

なぜなら、次の3つの弁護士に依頼するメリットがあるからです。

【弁護士に依頼するメリット】

- 慰謝料を含む示談金を増額できる可能性がある

- 少しでも有利になるように治療・リハビリ中からサポートを受けられる

- 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる

それぞれ説明します。

(1)慰謝料を含む示談金を増額できる可能性がある

弁護士に依頼すると、慰謝料を含む示談金を増額できる可能性があります。

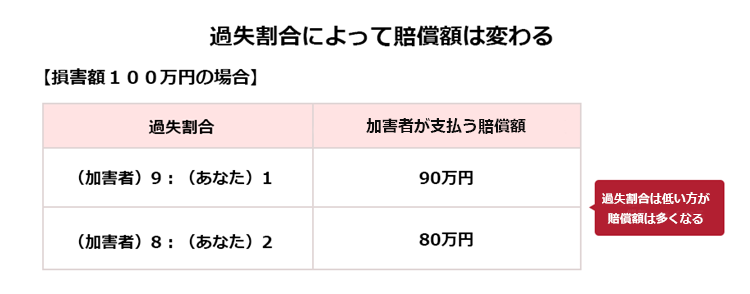

その理由は、これまで説明したとおり、弁護士の基準を使うことができることに加えて、「過失割合を有利な形に修正できる可能性があること」が挙げられます。

そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

そして、被害者に過失があるとされた場合には、賠償金の金額が、被害者の過失の分だけ減額される可能性があります。そのため、過失割合がどれくらいになるかが賠償金の金額に大きく影響することになるのです。

例えば、交通事故が起きたことについて、加害者が80%・被害者が20%悪い場合を考えてみましょう。この場合、あなたの被害額(賠償額)が100万円だとすると、加害者が支払う賠償額は80万円となります(20%分は差し引かれることになります)。

ここで注意が必要なのが、保険会社の提示する過失割合は、被害者にとって不利な形になっているケースも少なくないことです。

加害者・被害者双方の主張(信号の色など)が異なる場合には、事故の被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

【例】- 信号が赤で相手が交差点を進入してきたのに、相手が青で進入したと主張している

- 本来徐行すべきところを徐行せずに進行していたのに、相手は徐行していたと主張している など

過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、被害者が本来受け取るべき賠償金を受けとれなくなるおそれがあります。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。

過失割合とは何か、過失割合がどのようにして決まるのかについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(2)少しでも有利になるように治療・リハビリ中からサポートを受けることができる

ケガの治療・リハビリ中から弁護士に相談することで、弁護士は通院の頻度のアドバイスや後遺症が残った場合に備えて必要となる検査などのアドバイスを行います。

弁護士に適切なアドバイスを受けながら治療を行うことで、次の事態を防ぐことができます。

- 通院頻度が足らずに、慰謝料が減額されてしまうというケース

- 後遺障害の認定に必要な検査を受けておらずに後遺障害認定が受けられないといったケース

さらに、早い段階から弁護士に相談や依頼することで、将来的な見通しや今後の流れについて聞くことができ、安心感を得ることもできます。

(3)示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる

交通事故に関する豊富な知識がある弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者が保険会社に直接応対する必要はなくなります。

示談金を交渉するにあたって様々な証拠の収集が必要となることがありますが、弁護士は必要となる資料の収集もサポートします。

さらに、弁護士は、後遺障害等級認定に必要な資料の内容についてもチェックします。その結果、検査や医師の書いた資料等に不足事項があると判断すれば、追加で検査を受けたり、資料を取得するようアドバイスすることが可能です。

弁護士費用特約を利用することができれば、弁護士費用の心配なく弁護士へ依頼できることもあります!

ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、ご家族が弁護士費用特約に加入していれば利用できるケースもあります。ご自身が加入する保険だけでなく、ご家族の保険についても確認してみてください!

弁護士費用特約について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】リハビリ期間も忘れずに慰謝料請求を!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- リハビリ期間の入通院慰謝料は弁護士の基準を使って計算するのがおすすめ!

- 入通院慰謝料を請求する5つのポイント

- 入通院慰謝料が高額になりやすい基準を使うこと

- 入通院慰謝料が貰えるのは医師が「完治・症状固定」と判断するまで

- 接骨院や整骨院のリハビリでは入通院慰謝料が貰えないことも

- リハビリ期間は医師の指示に基づいて通院をする

- 転院をする場合には保険会社に事前に連絡する

- 通院期間が長ければいいというわけではない

- 慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット

- 慰謝料を含む示談金を増額できる可能性がある

- 少しでも有利になるように治療・リハビリ中からサポートを受けられる

- 示談交渉や後遺障害等級認定手続を任せることができる

交通事故の慰謝料請求については、保険会社に任せておけば大丈夫と思われているかもしれません。

しかし、保険会社が提示してくる慰謝料額のまま応じてしまうと、弁護士が交渉すればもらえたはずの金額より、低くなってしまうケースが多くあります。

まずは、一度弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の被害にあって慰謝料を含む賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。