保険会社から「過失割合はこのとおりです。」と言われ、納得がいっていないにもかかわらず、どうすべきなのかわからずに困っていないでしょうか。

交通事故の「過失割合」とは、「交通事故が起きた原因がどっちにどのくらいあるのか」を割合で示したものをいいます。

例えば、加害者側が100%悪い場合には、

加害者の過失割合:被害者の過失割合=100:0

などと表します。

こちらの過失割合が増えると、最終的に支払われる賠償金が大きく減額されてしまう可能性があります。

そこで、過失割合がどのくらいかというのが重要となりますが、保険会社から提示される過失割合が必ずしも正しいとは限りません。

少しでも多くの賠償金を受け取るために、過失割合について正しい知識を持ちましょう。

今回の記事では、

- 「過失割合」と「過失相殺」の意味

- 過失割合の決め方

- 過失割合に納得がいかない場合の対処法

について、弁護士が詳しく解説します。

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故における「過失割合」と「過失相殺」とは?

交通事故においては、「過失割合」と「過失相殺」が重要になってきます。

交通事故における過失割合と過失相殺についてそれぞれ解説いたします。

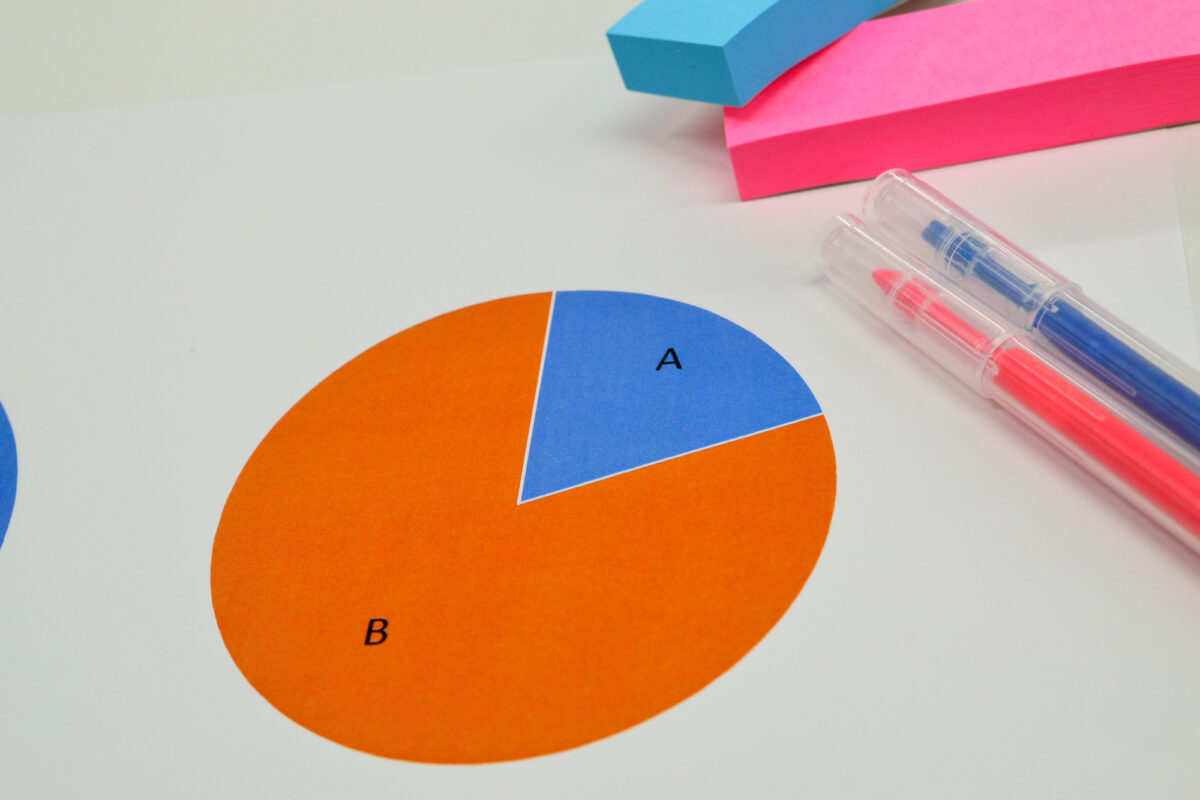

(1)過失割合とは「双方の責任の割合」

「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

すなわち、過失割合は、交通事故が起きた際に、事故を起こされた側(被害者側)と事故を起こした側(加害者側)それぞれに、どのくらいの原因や責任(例えば、前方不注意、スピード違反など)があるのかを示す割合です。

例えば、過失割合は、次の通り示されます。

加害者側が100%悪い場合には、

加害者の過失割合:被害者の過失割合=100:0

加害者側が60%、被害者側が40%悪い場合には

加害者の過失割合:被害者の過失割合=60:40

過失割合に応じて「過失相殺され」、損害賠償額の金額が大きく左右されることがあります。

(2)過失相殺とは「過失割合に応じて損害賠償額を減額する制度」

過失相殺とは、過失割合に基づいて、損害賠償額を減らすというものです。

加害者側が、100%悪かったという場合は、過失相殺は起こりません。

しかし、加害者だけなく、被害者にも過失(不注意)がある場合は、過失相殺が起こり得ます。

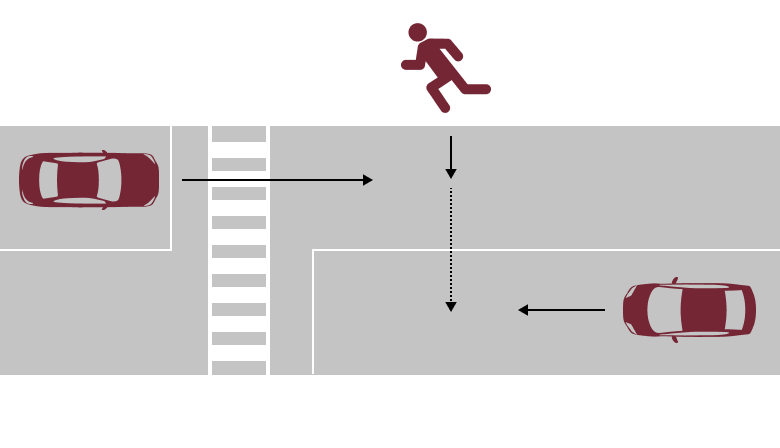

例えば、被疑者側が「横断歩道から30m離れた場所」を歩いて横切っていて、車にひかれてしまった場合、被害者にも「横断歩道を渡らなかった」という過失があるとして、過失割合(被害者:加害者)が30:70と認定されることがあります。

この場合、例えば、簡単に言うと、あなたに100万円の損害があるとしても、加害者が支払うのは、70万円ということになります(30%の過失相殺)。

このように、被害者側にも過失がある場合に、過失相殺が適用され、最終的に受け取れる賠償金が大きく減らされる可能性があるのです。

この「過失割合に基づいて、過失相殺する」という制度は、損害の公平な分担を行うために行われるものです。

なお、事故の相手方が幼児である場合など「過失相殺能力」がない場合、原則、過失相殺はされません(ただし保護者等に過失ありとして、過失相殺されることがあります)。「過失相殺能力」について知りたい方は、こちらをご覧ください。

過失割合の判断基準とは

交通事故の過失割合には、だいたいの目安が設けられています。簡単に説明します。

交通事故の過失割合にはどのような例がある?4パターン解説

では、ここで、代表的な事故の類型に応じて、基本的な過失割合の目安について紹介します(別冊判例タイムズに基づく)。

なお、ここで挙げるのは、あくまで基本的な過失割合であって、事故の状況に応じて過失割合が修正される可能性があります。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

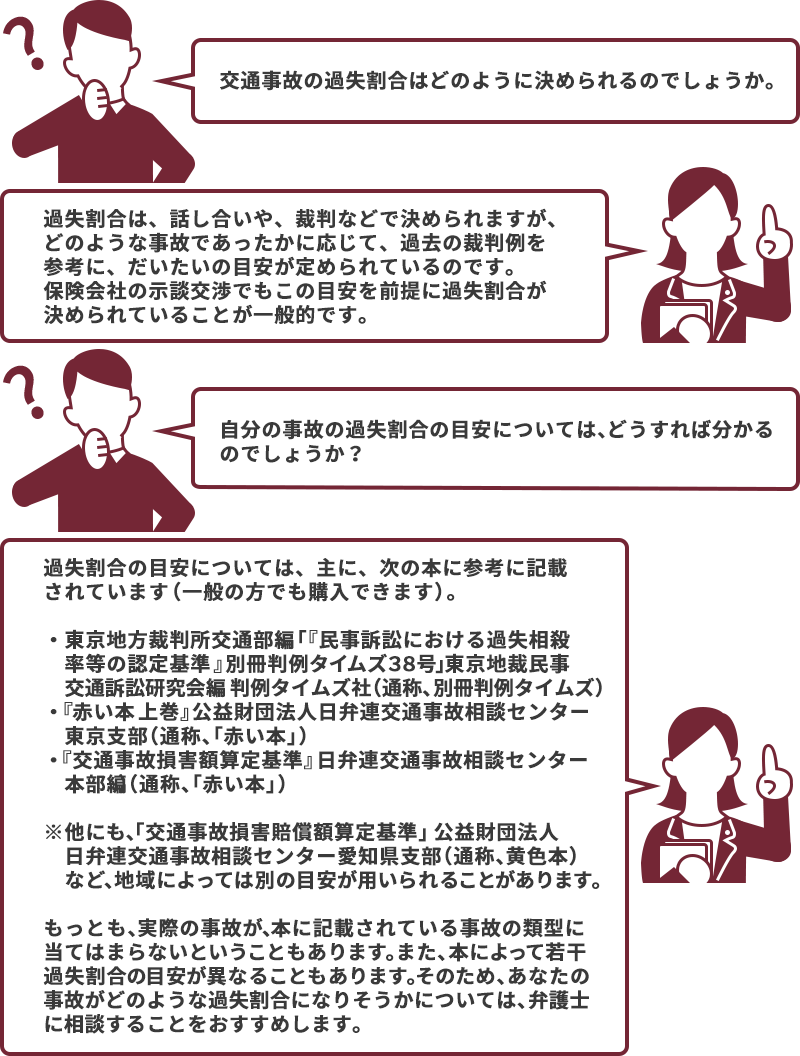

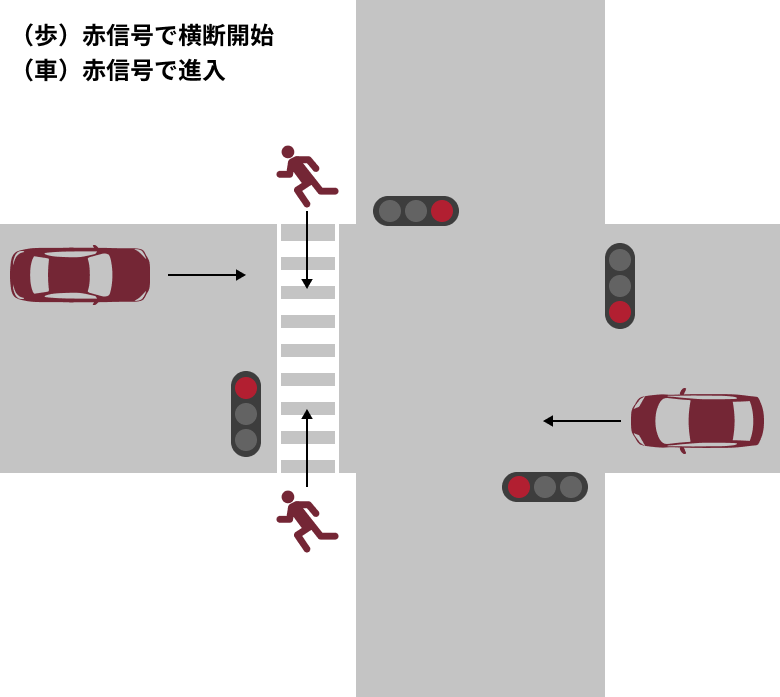

(1)自動車と歩行者による事故

歩行者相手に事故を起こすと、自動車の過失割合は非常に高くなる傾向にあります。

例えば、横断歩道上の事故において、自動車と歩行者がともに赤信号で横断歩道に進入した場合、自動車の運転手:歩行者=80:20の過失割合(基本の過失割合)となります。

自動車と歩行者の双方が赤信号であったにもかかわらず、自動車の運転手の過失割合が非常に高くなっています。

また、自動車が青信号、歩行者が赤信号の場合でも自動車:歩行者=30:70となり、自動車の運転手の過失が認められてしまいます。

歩行者が交通弱者であることと、人道上、自賠責保険の最低限の保証を被害者に支給可能とするため、自動車の運転手の過失割合が高くなっています。

なお、歩行者が子どもや、高齢者などのケースでは、自動車の運転手の過失割合が加算されやすくなります(修正要素)。

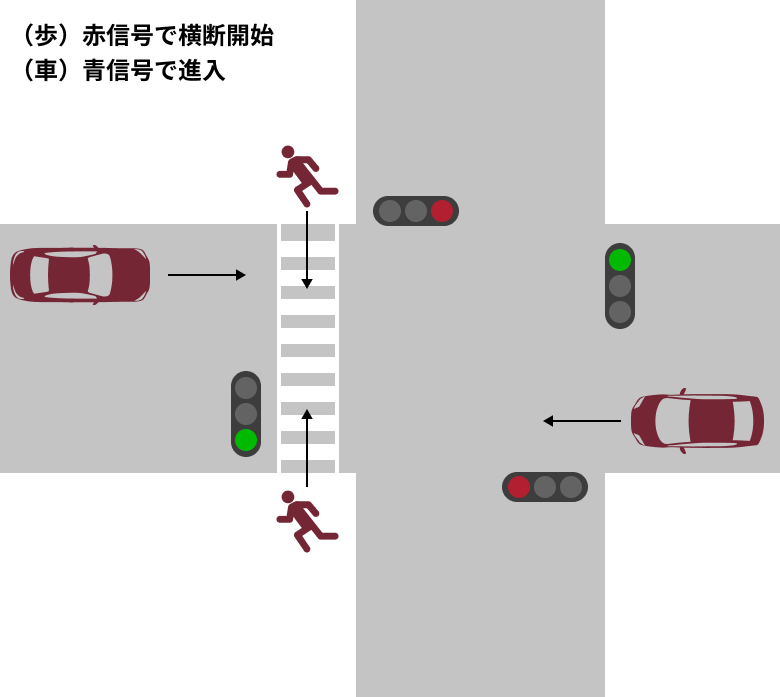

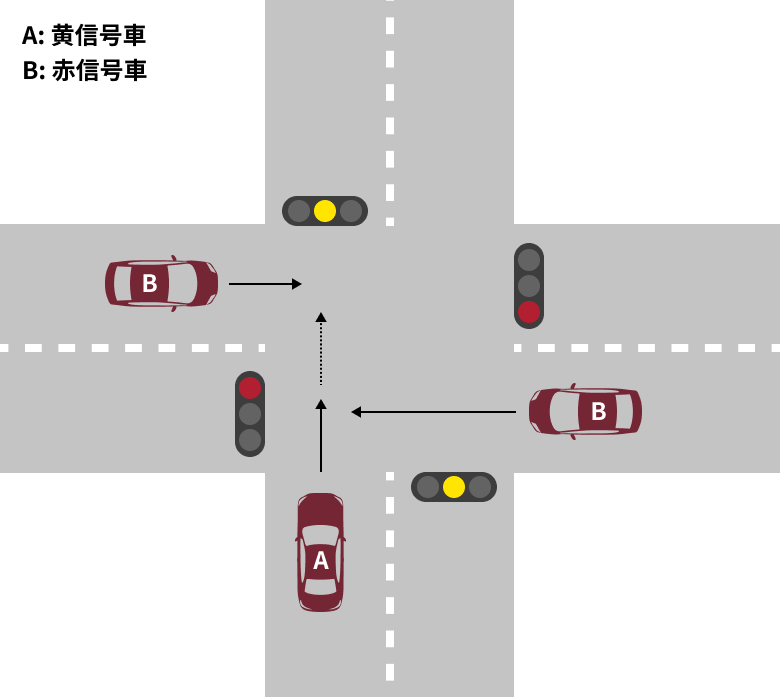

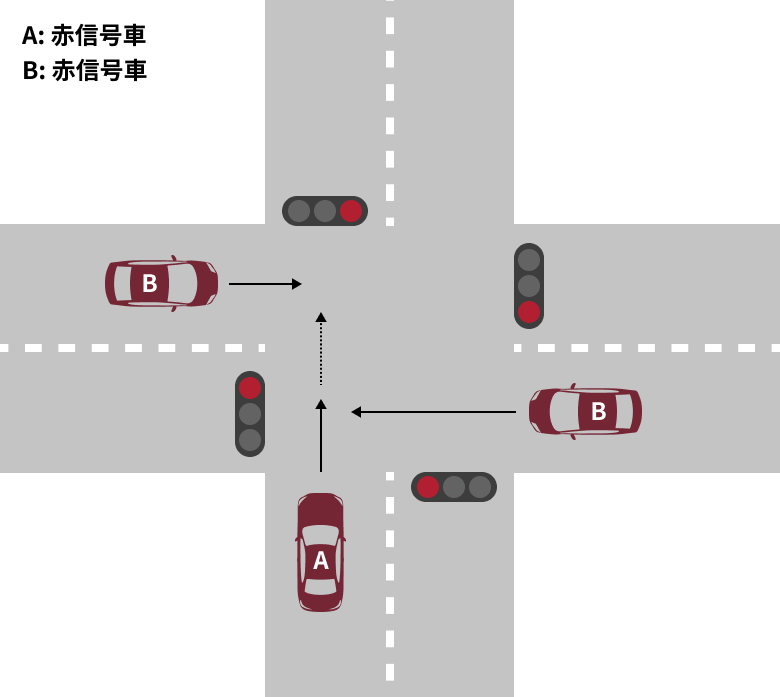

(2)自動車同士(バイク同士)による事故

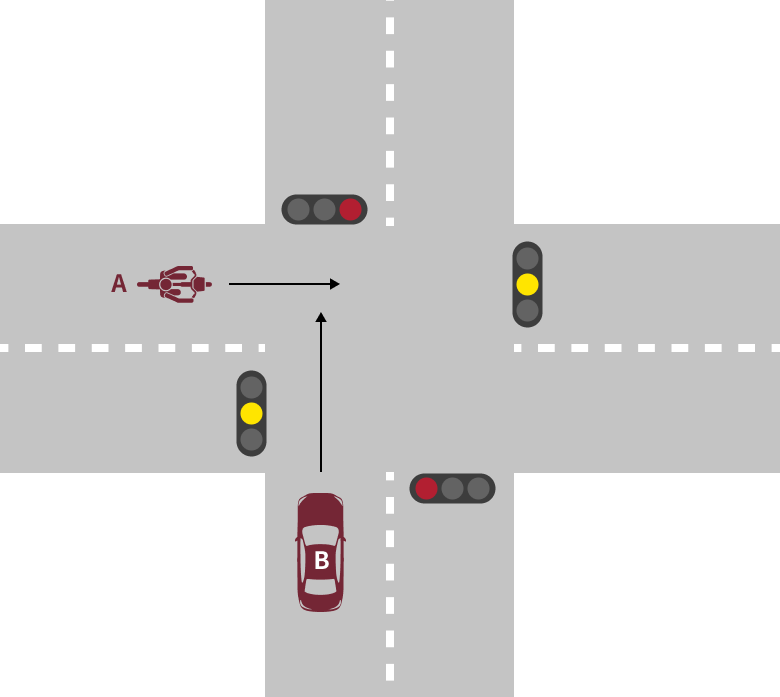

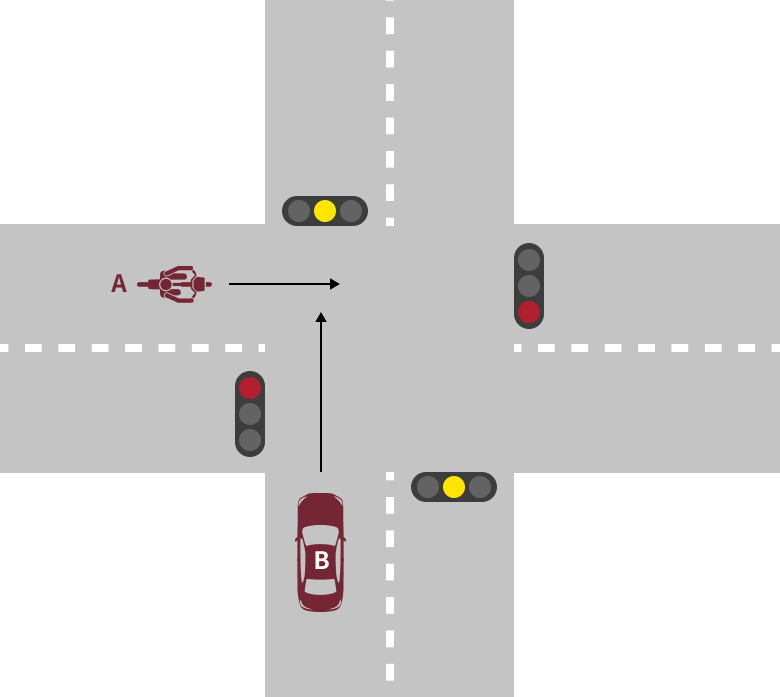

信号機がある交差点上で、直進する自動車同士が、衝突した事故(東へ直進する自動車と、南へ直進する自動車が衝突する事故など)の場合、次のように信号機の色によって、大きく基本の過失割合が異なります。

- 一方の信号が赤、一方の信号が青の場合には、

信号が赤の自動車の運転手:青の自動車の運転手=100:0

- 一方の信号が黄、一方の信号が赤の場合には、

信号が黄の自動車の運転手:赤の自動車の運転手=20:80

- 赤信号同士の事故の場合には、50:50

まとめると、次のようになります。

| 信号の色 | 基本の過失割合 |

|---|---|

| 赤×青 | 赤:青=0:100 |

| 黄×赤 | 黄:赤=20:80 |

| 赤×赤 | 赤:赤=50:50 |

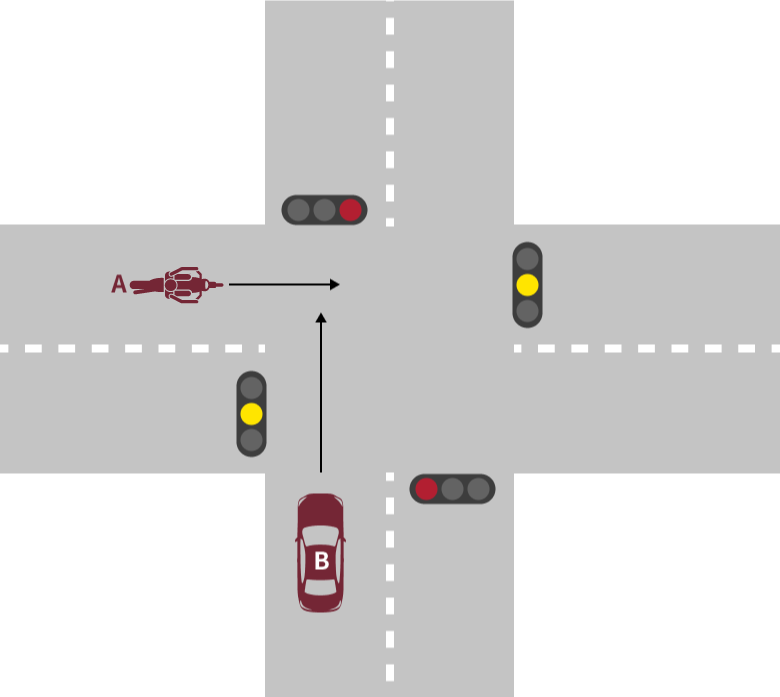

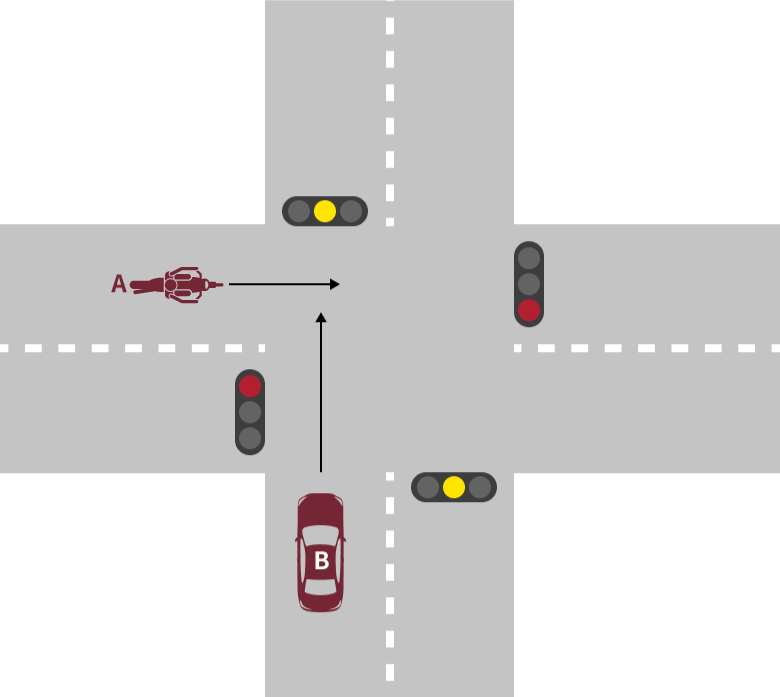

(3)自動車とバイクによる事故

自動車とバイクによる事故の場合、バイクと比べて、自動車の運転手の方に高い注意義務が課されるため、過失割合は自動車の運転手の方が高くなりやすいです。

例えば、信号機がある交差点上において、直進する自動車とバイクが衝突した事故(東へ直進する自動車と、南へ直進するバイクが衝突する事故など)では、基本の過失割合は次のようになります。

- 自動車が赤信号、バイクが黄信号の場合、

自動車の運転手:バイクの運転手=90:10

- バイクが赤信号、自動車が黄信号の場合、

バイクの運転手:自動車の運転手=70:30

まとめると、次の通りとなります。

【赤信号×黄色信号の場合】

| 赤色信号で侵入した車両 | 赤信号で侵入した車両側の基本の過失割合 |

|---|---|

| 自動車 | 90 |

| バイク | 70 |

このように、同じ「赤信号×黄色信号」の場合でも、自動車が赤信号で交差点に進入した場合の方が、基本の過失割合が高く設定されています。

(4)自動車と自転車による事故

自動車が自転車と事故になった場合には、自転車に比べて、自動車の方に高い注意義務が課されるため、自動車の基本の過失割合はかなり高くなります。

例えば、信号機がある交差点上において、直進する自動車と自転車が衝突した事故(東へ直進する自動車と、南へ直進する自転車が衝突する事故など)では、基本の過失割合は次のようになります。

- 自動車が赤、自転車が黄の場合、

自動車の運転手:自転車の運転手=90:10

- 自転車が赤、車が黄の場合、

自転車の運転手:自動車の運転手=60:40

まとめると、次の通りとなります。

【赤信号×黄色信号の場合】

| 赤色信号で侵入した車両 | 赤信号で侵入した車両側の基本の過失割合 |

|---|---|

| 自動車 | 90 |

| 自転車 | 60 |

このように、同じ「赤信号×黄色信号」の場合でも、自動車が赤信号で交差点に進入した場合の方が、基本の過失割合が高く設定されています。

なお、その他の事故についての過失割合について知りたい方は、こちらをご覧ください。

典型的な交通事故の類型に当てはまらない場合は、過失割合はどうなる?

他にも、別冊判例タイムズには、高速道路上での事故など、様々な交通事故の状況に応じて、過失割合の目安が記載されています。

しかし、実際の事故はこれらの類型に必ずしも当てはまらないことも多いです。

この場合は、似ている交通事故の類型を、過失割合の目安とすることになります。

また、濃霧や凍結路面、山道の急カーブなどの危険な道路状況の場合は、お互い様で、被害者側も20%程度の過失割合を負担する傾向があります。

提示された過失割合に納得がいかない場合はどうする?

交渉の段階ですと、過失割合は基本的には保険会社が提示してくることが多いですが、保険会社から提示された過失割合が必ずしも正しいものであるとは限りません。

過失割合に納得がいかない場合に取っておきたい行動は次のとおりです。

1.有利になる証拠を探す

2.弁護士に依頼する

詳しく説明します。

(1)有利になる証拠を探す

まずは、有利となる過失割合の修正要素(運転者がわき見運転していた等の事実)を探しましょう。保険会社との交渉材料になります。

保険会社に修正要素を認めてもらうためには、確実な証拠を集めて提示する必要があります。

確実な証拠として、例えば次のようなものがあります。

- 交通事故の目撃者

- ドライブレコーダー

- 物損資料

- 防犯カメラ

- 実況見分調書(人身事故の際に警察官が捜査資料として作成するもの)など

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

(2)弁護士に依頼する

弁護士に依頼することで、妥当な過失割合となることが期待できると同時に、最終的に受け取れる賠償金の増額が期待できます。

また、自分で事故対応の対応をする負担も軽減できます。

1.妥当な過失割合による示談が期待できる

2.賠償金の増額が期待できる

3.事故対応の負担の軽減

(2-1)妥当な過失割合で示談が期待できる

過失割合は、これまで紹介したように事故状況に応じて基本の過失割合がある程度決まっており、事故の状況に応じて過失割合は修正されます。

しかしながら、保険会社は、あなたにとって有利となる過失割合の修正要素の有無について、細かな検討を加えずに過失割合を提案してきていることもあります。

また、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、あなたの主張ではなく、相手の主張の事実に基づいて過失割合を提案してきているかもしれません。

そのような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、適切な損害賠償を受け取れなくなるおそれがあります。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分・損傷具合、目撃者の証言などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。

(2-2)弁護士に依頼すれば賠償金の増額が期待できる

過失割合が妥当なものとなることで、賠償額の増額が期待できます。

また、過失割合の他にも慰謝料の面で、賠償額の増額が期待できます。

慰謝料の算定基準には「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準(裁判所の基準ともいいます)」の3種類あり、基本的には、弁護士の基準で算定すると最も高額になります。

任意保険会社が示談において提案する慰謝料額は、任意保険の基準で算定していますので、基本的には弁護士の基準に比べ低額となることが多いです。

そして、被害者本人が保険会社との示談交渉で弁護士の基準による慰謝料の支払いを要求しても、任意保険会社がそれに応じることはほとんどありません。

他方、弁護士が交渉すると、弁護士は最終的には訴訟も辞さない姿勢で、弁護士の基準を基本として賠償額を計算し、加害者側の任意保険会社と示談交渉を行います。

任意保険会社も、訴訟となれば最終的な解決までに時間がかかり、弁護士費用もかかりますので、早期解決という利益を重視し、弁護士の基準に近づける形で示談金を増額する可能性があるのです。

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

(2-3)事故対応の負担が軽減される

交通事故の被害者は、弁護士に示談交渉を依頼することで、相手方との交渉の負担が軽減され、ご自身の仕事などに集中することができます。

【まとめ】過失割合とは「どっちが、どのくらい悪いのか」を示すもの

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すもの。

- 自身に過失があると、もらえる損害賠償額が減ることも。

- 過失割合は、過去の裁判例を参考に、だいたいの目安が定められている。保険会社の示談交渉でもこの目安を前提に過失割合が決められていることが一般的。

- 過失割合に納得がいかない場合には、1.有利な証拠を探す、2.弁護士に依頼するといった対処法をとることがおすすめ。

交通事故の被害に遭われた方がアディーレ法律事務所に賠償額のご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。上限を超えた場合の弁護士費用の取り扱いについては、各法律事務所にお問い合わせください。

(以上につき、2021年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。