交通事故により被害者が死亡した場合、被害者の相続人(遺族)が被害者に代わって加害者に対し、死亡慰謝料を請求することができます。

死亡の結果は極めて重いものなので、死亡慰謝料は一般的に、高額になりやすい傾向にあります。例えば、遺族がうけとる死亡慰謝料の相場は、次のようになります(弁護士の基準による)。

- 被害者が一家の大黒柱の場合:2800万円

- 被害者が母親、配偶者の場合:2500万円

- 被害者が上記に当てはまらない場合:2000万~2500万円

ただ、ここで知っておいてほしいことは、保険会社に任せたままにしていると、適正な金額の死亡慰謝料が受けとれずに、安い金額となってしまう可能性があるということです。きちんと死亡慰謝料を受け取るためには、遺族が慰謝料の相場や増額のポイント、請求の手順について知っておくことが必要です。

この記事では、交通事故被害者遺族が知っておくべき次のことについて弁護士が解説します。

- 死亡事故の慰謝料の相場

- 慰謝料増額のポイント

- 死亡事故が起きた場合の相続

- 慰謝料請求までの流れ

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が、加害者に対して、死亡させられたことを理由に請求できる慰謝料のことをいいます(民法710条)。

交通死亡事故では被害者本人が亡くなられていますので、被害者本人に発生した死亡慰謝料などの損害賠償を請求する権利は、被害者の相続人が相続し、加害者側に請求していくことになります。

死亡慰謝料の金額の決め方とは

死亡慰謝料の金額は、法律で決められているわけではありません。

保険会社との交渉次第で金額は大きく変わってきます。そのため、同じような死亡事故の被害者であっても、保険会社との交渉次第で、最終的に受けとる慰謝料の金額が大きく違うということもあるのです。

なぜ、このように死亡慰謝料の金額が違ってくるかというと、死亡慰謝料の金額を決める際には3つの基準(自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準)があり、どの基準を使っているかで金額が変わってくるからです。

それぞれの基準について説明します。

(1)自賠責の基準

自賠責の基準は、自賠責保険が定めている基準になります。

自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としているため、基本的に、支払額は3つの基準のうち最も低くなることが多いです。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

(2)任意保険の基準

任意保険の基準は、加害者側の任意保険会社が独自に設定している支払いの基準です。任意保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。

任意保険会社が提示してくる初回の示談案を見る限り、一般的に自賠責の基準と同等かそれ以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低い額に抑えられていることが多いようです。

(3)弁護士の基準

弁護士基準は、過去の交通事故裁判における裁判例を基に設定された基準です。「裁判所基準」と呼ばれることもあります。弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準よりも高額となりやすい傾向があります。

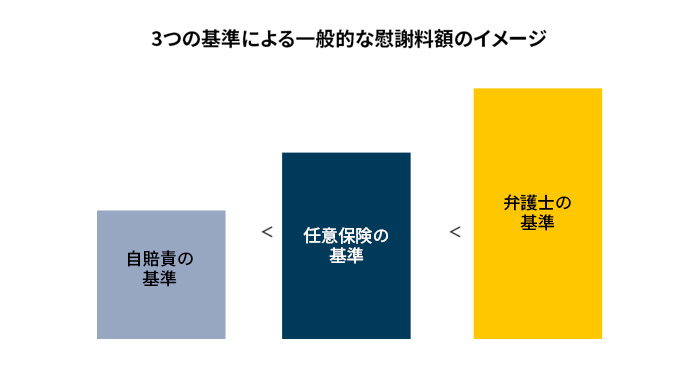

3つの基準のイメージを比べると、基本的に次のようになります。

実際に、死亡慰謝料の相場(目安)を自賠責の基準と弁護士の基準で比べると、次のとおりになります。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|

自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額(相場)を目安に死亡慰謝料が支払われることになります。

また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。 | 弁護士の基準では、被害者本人と近親者に対する慰謝料を合わせて計算します。そして、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。

|

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

【具体例1】被害者本人に妻と扶養する子が2人いる場合

<自賠責の基準>1350万円(400万円+750万円+200万円)

<弁護士の基準>2800万円

<差額>1450万円

【具体例2】被害者本人に夫がいる場合

<自賠責の基準>950万円(400万円+550万円)

<弁護士の基準>2500万円

<差額>1550万円

これらの具体例をみても、死亡慰謝料の相場(目安)は、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が、高額となっていることがわかります。

弁護士の基準を使って慰謝料の金額を決めたいという方は、弁護士へ依頼されることをおすすめします。

被害者本人が保険会社に対し、自賠責の基準や任意保険の基準での示談金から弁護士の基準への増額を求めても、なかなか応じてくれいないのが実情です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない態度で交渉を行うため、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

死亡事故が起きた後に相続をする流れ

ご家族や親族が交通事故で亡くなった後の遺産相続の流れは、次のとおりです。

【遺産相続の流れ】

遺言の有無の確認

相続人の確定

相続財産の確認

遺産分割協議

各種手続き

では具体的に見ていきましょう。

(1)遺言の有無の確認

まず、亡くなったご本人の遺言の有無を確認しましょう。

亡くなったご本人が生前に遺言を作成していた場合は、遺言に記載されている分配方法が次に説明する法定相続分よりも優先されることになり、原則として遺言に従って遺産が分割されることになります。

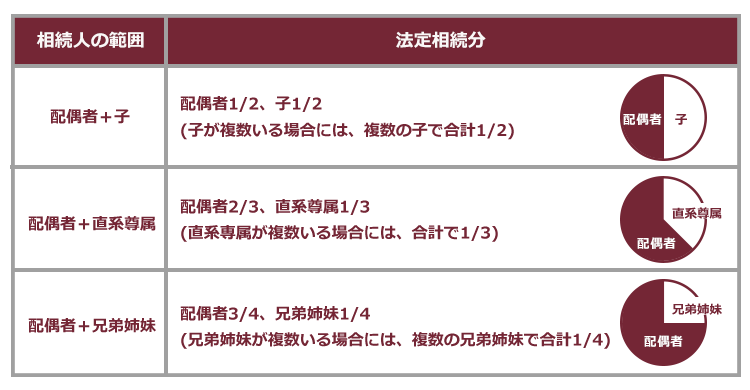

【法定相続分】

誰がどれくらい相続するかは、民法でその割合が定められています(例えば配偶者:2分の1、子:2分の1など。これを「法定相続分」といいます)。

法定相続分について、詳しくはこちらをご覧ください。

(2)相続人の確定

遺言書がない場合には、誰が亡くなったご本人の財産を相続するのかを確定する必要があります。

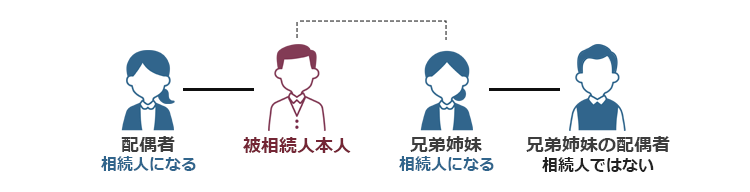

民法で定められている法定相続では、被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに相続人となる者の順位が次のように定められています(これらを「法定相続人」といいます)。

【法定相続人の範囲】

被相続人の配偶者

+

第1順位:被相続人の子(養子も含む。子がいない場合は孫)

第2順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)

前順位の相続人がいれば、次順位の者は相続人になりません。

なお、被相続人の子や直系尊属、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合などには「代襲相続」をすることになります(例:被相続人の子が先に死亡している場合には、被相続人の子の「子ども」(被相続人から見て孫)が相続することになります)。

では、それぞれ具体例ごとに誰が法定相続人になるのかを見てみましょう。

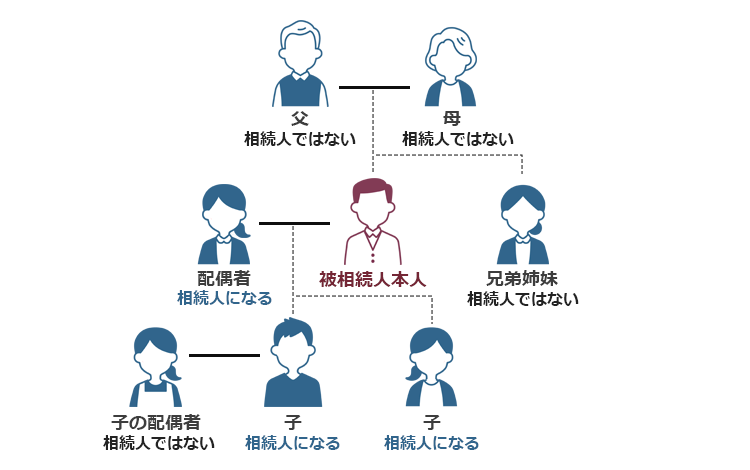

(2-1)被相続人に配偶者と子どもがいるケース

このケースの場合、被相続人の配偶者と子が「法定相続人」にあたります。

子は実子や養子であるかは問いません。また、非嫡出子(法律上婚姻関係のない男女から生まれ、認知された子)も「法定相続人」にあたります(※)。

(※)かつては、非嫡出子は嫡出子(法律上婚姻関係のある男女から生まれた子)の相続分の2分の1が相続分であるとされていましたが、2013年9月5日以降の相続より相続分の区別がなくなりました。

このケースの場合で、被相続人の配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている(もしくは離婚している)ときには、被相続人の子だけが「法定相続人」にあたります。

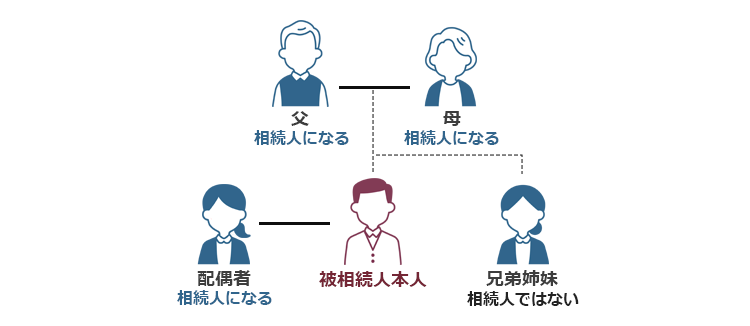

(2-2)被相続人に子はおらず、配偶者と直系尊属(父母)がいるケース

被相続人に子がいないケース(代襲相続もしない場合)では、被相続人の配偶者と父母が「法定相続人」にあたります。

このケースの場合で、被相続人の配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている(もしくは離婚している)ときには、被相続人の父母だけが「法定相続人」にあたります。

(2-3)被相続人に子も父母もいないケース

被相続人の子はおらず、さらに父母はすでに死亡しているケース(代襲相続もしない場合)では、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が「法定相続人」にあたります。

このケースの場合で、被相続人の配偶者が被相続人よりも先に亡くなっている(もしくは離婚している)ときには、被相続人の兄弟姉妹だけが「法定相続人」にあたります。

法定相続人を確定するためには、死亡したご本人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して調査する必要があります。

(3)相続すべき財産の確認

法定相続人が確定したら、次に相続すべき財産を把握します。

相続人は、被相続人のすべての財産、すなわちプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎます。

- プラスの財産:現金、預貯金、株や債権、不動産など

- マイナスの財産:借金、連帯保証債務など

亡くなった本人の通帳を確認したり、残高証明書や権利証、固定資産税評価証明書などを取得するなどして、財産の種類と金額を明確にする必要があります。

(4)遺産分割協議

遺言書がない場合や、遺言があっても具体的な配分が指定されていない場合、また法定相続分と異なる配分を行いたい場合は、遺産の具体的な分け方についての話し合いを行う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の間で行なう必要があります。

そして、遺産分割協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、遺産分割協議に従い、相続することになります。

一方、遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、調停や審判で分割の仕方を決定することになります。

(5)各種手続き

遺産分割協議が済んだら、預貯金・有価証券などの解約や名義変更、不動産の相続登記などを行ないます。

交通死亡事故が起きた時の相続についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

遺族が慰謝料を含む損害賠償金を請求する流れ

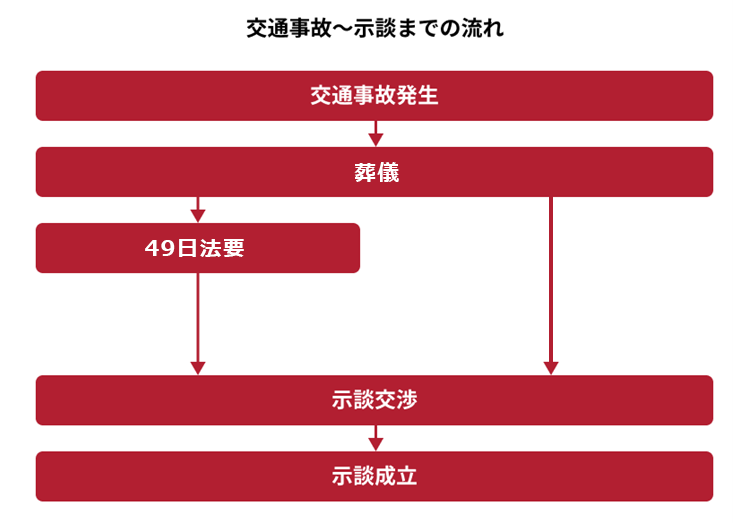

交通事故で夫が死亡した場合、まずは葬儀を行ない、四十九日の法要が終わってから加害者が加入する保険会社と慰謝料を含めた損害賠償の話し合いを始めます。

死亡事故では、葬儀費用も損害賠償として請求できるため、四十九日の法要が終わってから示談交渉するのが原則となります。

示談交渉により、当時者双方で損害賠償額に合意したら、2週間程度で加害者側の保険会社から損害賠償金が支払われます。

一方、示談交渉でお互い納得できず合意できないと、交渉は決裂し、裁判所での解決を目指すことになります。通常、遺族が原告となり、裁判所に訴訟を提起し、被告である加害者に対して損害賠償の支払いを求めることになります。

<コラム>死亡慰謝料を請求するには期限がある?

加害者に対して損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)は、いつまでも行使できるものではありません。なぜなら、民法や自賠法には、消滅時効が定められており、一定期間を過ぎて消滅時効が完成してしまうと、損害賠償請求権は行使することができなくなってしまうからです。

民法上、2020年4月1日以降に発生した人身事故による損害賠償請求権は、原則として、事故による損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2)です。

交通死亡事故の場合、損害がどの程度か明らかになるのは被害者が死亡したときですので、被害者が死亡した翌日から5年となるケースが多いでしょう。

自賠法上の被害者請求権の消滅時効は、民法とは異なり、死亡日から3年とされています。

死亡事故の示談交渉で損をしないポイント

加害者側の任意保険会社から示談案の提示があっても、提案額について適正かどうかを検討せずに、示談を成立させることは避けてください。

特に、交通死亡事故の損害賠償金は通常高額になりますので、きちんと検討せずに示談を成立させてしまうと、後で「示談額はこんなに適正額よりも低かった」と後悔することになりかねません。

交通事故に詳しい弁護士であれば、被害者及び遺族の利益を一番に考えて、損害賠償の項目について漏れがないかを検討し、各損害について弁護士の基準で適切な賠償額を計算することができますから、まずは示談案が適切なのかどうか、弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に相談した結果、提案額に増額可能性があるのであれば、適切な損害賠償を受け取るために、交渉を弁護士に依頼した方がよいでしょう。

【まとめ】死亡慰謝料の相場は、被害者が一家の大黒柱の場合2800万円

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合、死亡させられたことに対して請求できる慰謝料のこと(民法710条)。

- 交通死亡事故では被害者本人が亡くなっているため、被害者本人に発生した死亡慰謝料などの損害賠償を請求する権利は、被害者の相続人が相続し、加害者側に請求していく。

- 死亡慰謝料の相場(弁護士の基準)

- 被害者が一家の稼ぎ頭である場合 2800万円

- 被害者が母親・配偶者である場合 2500万円

- 上記にあてはまらない場合 2000万~2500万円

- 死亡事故では、葬儀費用も損害賠償として請求できるため、法要が終わってから示談交渉するのが原則。

死亡事故の示談交渉は弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士であれば、被害者・遺族にとって通常一番高くなりやすい基準である弁護士の基準で死亡慰謝料などの損害を算定して請求することができます。

また、被害者を亡くし、遺族が精神的苦痛を受けながらも元の生活を取り戻そうとしている大変な時期に、損害賠償の請求手続きや交渉を行うことは、時間と労力がかかりますし、ストレスになって生活に悪影響を及ぼすことも想定されます。

弁護士に示談交渉を任せることで、それにかかる負担やストレスを軽減し、自分の生活を取り戻すことに集中する時間を確保することができるでしょう。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年9月時点)

交通事故の被害者の遺族の方で「これからどうすればいいかわからない」「保険会社に任せたままでいいのか不安」といったお悩みをお持ち場合には、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。