交通事故が原因で精神が不安定となり、うつ病もしくはPTSDといった精神疾患になってしまい、それが後遺症として残ってしまう被害者は少なくありません。

ただ、手足のケガと違って、うつ病などの精神疾患は外から見えづらいため、「後遺障害」として認定されるためには様々なハードルがあるのも実情です。

そのため、うつ病やPTSDを発症したからと言って必ず「後遺障害」として認定されるわけではありません。

交通事故を原因としたうつ病やPTSDといった精神疾患になった場合には、早めに後遺障害等級の認定基準や認定のポイントについて知っておきましょう。

認定ポイントを知らずに後遺障害認定を受けられない結果となってしまうと、本来受けとるべき賠償金が受け取れずに大きく損をしてしまう結果となりかねません。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)と後遺障害等級と認定基準

- 後遺障害等級が認められた場合の後遺症慰謝料の相場

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)と後遺障害の認定ポイント

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故を原因とした精神疾患(うつ病、PTSDなど)とは

交通事故によるケガ(たとえば、頸椎捻挫(むち打ち症)などの障害による首の慢性的な痛みなど)に悩まされ、精神不安定となり、うつ病を発症することがあります。

また、交通事故の恐怖体験が引き金となり、いわゆるPTSDを発症することがあります。

このような精神的な障害は「非器質性精神障害」といいます。

「非器質性の精神障害」とは、脳組織に物理的な損傷(ケガ)がない精神障害のことです。

非器質性精神障害にあたる病名としては、うつ病やPTSDのほか、外傷性神経症、不安神経症、強迫神経症、恐怖症、心気神経症、神経性無食症などの神経症(ノイローゼ)や統合失調症などです。

後遺障害等級とは

後遺症について、医師の治療および症状固定の診断を受けた後、所定の機関(損害保険料率算出機構など)に対し後遺障害等級の認定の申請をすると、「後遺障害等級」が認定されます。

後遺障害等級は、症状の部位と程度・深刻度によって、1~14級(および、要介護の1級・2級)に分類されます。1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

うつ病やPTSDといった精神疾患の後遺症について慰謝料や賠償金を受けとるためには、「後遺障害等級」の認定を受けることが必要となります。

精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級を認定されるためには

交通事故を原因とした精神疾患に「後遺障害等級」が認められるには、次の後遺障害等級の認定基準にあてはまる必要があります。

【精神疾患(うつ病やPTSDなど)の後遺障害等級の認定基準】

具体的には、「(ア)の精神症状のうち、一つ以上認められること」と「(イ)の能力に関する判断項目のうち、一つ以上の能力について能力の欠如や低下が認められること」の両方が必要となります。

- (ア)の精神症状

| (ア)の精神症状 | どういう状態か |

|---|---|

| 1.抑うつ状態 |

|

| 2.不安の状態 |

|

| 3.意欲低下の状態 |

|

| 4.慢性化した幻覚・妄想性の障害 |

|

| 5.記憶または知的能力の障害 |

|

| 6.その他の障害 (衝動性の障害、不安を訴えるなど) | 1.~5.に分類できない症状

|

- (イ)の能力の判断項目

| (イ)の能力の判断項目 | 判定のポイント |

|---|---|

| 1.身辺日常生活 | 入浴することができるか更衣をすることなど清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかを判定する |

| 2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと | 仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽などの日常生活などに対する意欲や関心があるか否かを判定する |

| 3.通勤・勤務時間の遵守 | 規則的な通勤や出勤時間など約束時間の遵守ができるかどうかを判定する |

| 4.普通に作業を持続すること | 就業規則にのっとった就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかを判定する |

| 5.他人との意思伝達 | 職場において上司・同僚などに対して発言を自主的にできるかなど他人とのコミュニケーションが適切にできるかを判定する |

| 6.対人関係・協調性 | 職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどを判定する |

| 7.身辺の安全保持・危機の回避 | 職場における危機などから適切に身を守れるかどうかを判定する |

| 8.困難・失敗への対応 | 職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるかなどどの程度適切に対応できるかを判断する |

精神疾患(うつ病、PTSDなど)によって認定される可能性のある後遺障害等級とは

うつ病やPTSDなどの精神疾患で認定される可能性がある後遺障害等級は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級10号 | 通常の労務に服することができるが非器質性精神障害のため、就労可能な職種に相当な程度に制限されるもの |

⇒具体的には、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。

| |

| 12級相当 | 通常の労務に服することができるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの |

⇒具体的には、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。

| |

| 14級相当 | 通常の労務に服することができるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの |

⇒具体的には、次に当てはまる場合をいいます。

|

精神疾患(うつ病やPTSDなど)の後遺症慰謝料の相場とは

後遺症が残った場合には、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることがあります。

ここでは、後遺症慰謝料の3つの基準と後遺症慰謝料の相場について解説します。

(1)後遺症慰謝料の3つの基準

後遺症慰謝料の金額は、法律で決められているわけではありません。

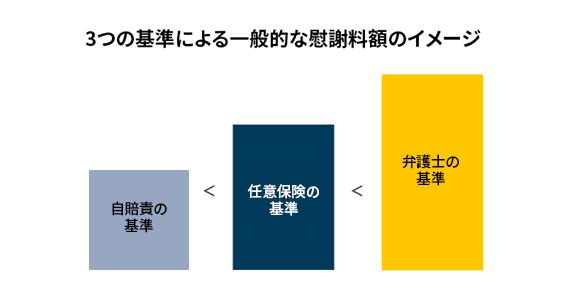

後遺症慰謝料の金額は、3つの基準で決められることが一般的です。どの基準を使うかで金額が大きく変わってきますので、交通事故で同じようなうつ病を患っていても、使う基準が違えば、数十万~数百万円の差が出てくることがあります。

少しでも多くの慰謝料を受けとるためには、高額になりやすい傾向の基準を使うことが必要です。

【慰謝料の3つの基準】

| 算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による基準額は、3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準の慰謝料イメージを比べると、一般的に、次のようになります。

この図のように、基本的に、自賠責の基準や任意保険の基準よりも弁護士の基準の方が高額となりやすい傾向にあります。では、実際の後遺症慰謝料の相場について見ていきましょう。

(2)後遺症慰謝料の相場

精神疾患(うつ病やPTSDなど)の後遺症慰謝料の相場は、次のとおりです。

| 等級 | 自賠責の基準(※) | 弁護士の基準 |

|---|---|---|

| 9級10号 | 249万円 (245万円) | 690万円 |

| 12級相当 | 94万円 (93万円) | 290万円 |

| 14級相当 | 32万円 (32万円) | 110万円 |

この表を見ると、自賠責の基準の相場よりも弁護士の基準の相場の方が高額であることがお分かりになるでしょう。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。

というのも被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です(被害者本人が弁護士の基準で交渉しても通常、応じてくれることはないでしょう)。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない態度で交渉し、最も高額になりやすい弁護士の基準に近づけた形での示談が期待できます(保険会社も応じてくれることが多いといえます)。

弁護士への依頼でもらえる示談金について詳しくはこちらをご覧ください。

精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級の認定を受ける3つのポイント

精神疾患(うつ病、PTSDなど)は外から見えにくいため、後遺障害等級が認定されることが難しい傾向にあります。

そのため、精神疾患(うつ病、PTSDなど)があれば、必ず後遺障害等級が認定されるというわけではありません。

精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級認定を受けるためには、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

- 交通事故との因果関係の証明をする

- 医師による早期の治療を受ける

- 症状固定の判断時期に注意する

それぞれ説明します。

(1)交通事故との因果関係の証明をする

精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級の認定を受けるためには、交通事故との因果関係を証明するということを意識しましょう。

そもそも、精神疾患(うつ病、PTSDなど)の場合は、交通事故が原因で発症したといえるのか、つまり、因果関係の認定が難しいという問題があります。

例えば、交通事故による手足のケガなどであれば、交通事故が原因でケガをしたということは明らかです。

一方、精神疾患(うつ病、PTSDなど)は、「心の問題ですので、外から見えづらく、交通事故が原因であるかはわかりにくい傾向にあります。例えば、心の問題は、交通事故に限らず、家庭環境や職場環境の影響による場合もあり、必ず交通事故が原因であるとはいいきれない部分があるのです。

交通事故と精神疾患(うつ病、PTSDなど)の因果関係を証明するためには、次の要素を考慮します。

- 事故状況

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)の症状

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)の発症時期

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)になる他の原因はなかったか

- 被害者の性格 など

交通事故を原因として精神疾患(うつ病、PTSDなど)となったことを証明するためには、交通事故で発症したことを明らかにしつつ、ほかの原因は考えられないことも明らかにすることが重要なポイントになります。

なお、仮に、因果関係が認められたとしても、ほかの原因の影響や本人の性格などを考慮して、ある程度、賠償金が減額されてしまうこともあります(交通事故以外にも原因があると判断された場合、治療費や慰謝料が全額支払われないことがあります)。

(2)医師による早期の治療を受ける

精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級の認定を受けるためには、医師による早期の治療を受けることをおすすめします(受診が遅れた場合には、交通事故と精神疾患の因果関係が否定される可能性もあります)。

なぜなら、うつ病について後遺障害等級認定を受けるには、専門医を受診した上で、適切な治療を受けることがとても大事だからです。

というのも、精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級の認定を受けるためには、精神疾患(うつ病、PTSDなど)が長期にわたって治りにくい後遺症となっていることを医学的に証明する必要があるのです。

仮に、後遺障害等級認定の際、うつ病の症状があったとしても、専門医の適切な治療を受けていない場合には、「すぐに専門医による適切な治療を受けていれば症状は改善していたはず」と評価されて、認定をうけられないおそれがあります。

(3)症状固定の判断時期に注意する

「症状固定」とは、医学上、一般に認められた治療をしても、それ以上効果が期待できない状態です(症状固定後にも残っている症状を「後遺症」といいます)。

そもそも、通常のケガであれば、比較的、医学的な観点から症状はこれ以上良くならないという時点が分かりやすいです。

一方、精神疾患(うつ病、PTSDなど)は、ある程度長期に症状が続くことがあっても、その後に治癒する可能性があり、いつの時点を「症状固定」とするのかが難しいという問題があります。

どういうことかというと、精神疾患(うつ病、PTSDなど)について「症状固定」したとして、後遺障害等級の認定の申請をしても、その後治療によって改善が見られた場合には、「後遺症」が残ったとはいえないとして、後遺障害等級の認定が否定される可能性があるのです。

精神疾患について後遺障害等級の認定をしてもらうためには、精神科医などの専門医の診療を受け、治療と投薬がなされ、十分な治療期間があったにもかかわらず、回復の見込みがない(「症状固定」であること)を適切に判断してもらう必要があります。

精神疾患(うつ病、PTSDなど)の賠償金請求について弁護士への依頼をおすすめする4つの理由

精神疾患(うつ病、PTSDなど)は、後遺障害等級が認められにくく、加害者側との交渉が難航する可能性が高いといえます。そのため、適正な賠償金を得るためには、交渉を弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士への依頼をおすすめする理由は次のとおりです。

1.後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高められる

特に、精神疾患(うつ病、PTSDなど)は、不利な等級認定を受けてしまうことも珍しくありません。しかし、交通事故案件の経験が豊富な弁護士は、適正な等級認定を受けるために、どんな資料を集めればより効果的かを知っており、サポートを受けることができます。

2.賠償金の請求漏れを防ぐことができる

例えば、交通事故でケガをし、仕事を休んだ場合には「休業損害」や「逸失利益」を請求できますが、保険会社からの提示額には休業損害や逸失利益が含まれていなかったり、本来請求できる金額よりも安かったりすることがあります(例:自営業や主婦には休業損害や逸失利益は請求できないとする保険会社もあります)。

しかし、弁護士に依頼することで、保険会社からの提示額に被害者が請求できるお金が全て含まれているかを確認するため、請求漏れを防ぐことができます。

3.後遺障害等級認定や示談交渉などの負担を軽減できる

うつ病を患いながら、ご自身で後遺障害等級の認定のための資料を集めたり、保険会社との交渉をすべてされたりするのはなかなか大変です。時には保険会社の担当者の態度に不快な思いをすることもあるでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、後遺障害等級の認定のための資料収集のアドバイスをしたり、実際の保険会社とのやり取りも担当したりしますので、被害者の方にかかる負担を軽減することができます。

4.弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ない可能性がある

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。しかし、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を心配しなくてもよい可能性があります。

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】交通事故による精神疾患(うつ病、PTSDなど)は、早期の治療と医学的証明が重要!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級が認定されるための基準

(ア)の精神症状のうち、一つ以上認められることが必要であり、かつ、(イ)の能力に関する判断項目のうち、一つ以上の能力について能力の欠如や低下が認められること

- (ア)抑うつ状態、不安の状態、意欲の低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の障害、記憶または知的能力の障害、その他の障害(衝動性の障害、不安を訴えるなど)

- (イ)身辺日常生活、仕事・生活に積極性・関心を持つこと、通勤・勤務時間の遵守、普通に作業を持続すること、他人との意思伝達、対人関係・協調性、身辺の安全保持・危機の回避、困難・失敗への対応

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)で後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

- 交通事故との因果関係の証明をする

- 医師による早期の治療を受ける

- 症状固定の判断時期に注意する

- 精神疾患(うつ病、PTSDなど)を患った場合の後遺障害等級認定に強い弁護士に依頼するメリット

- 後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高められる

- 賠償金の請求漏れを防ぐことができる

- 後遺障害等級認定や示談交渉などの負担を軽減できる

- 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ない可能性がある

交通事故のことは保険会社に任せておけばよいと思われているかもしれません。

しかし、保険会社に任せたままにしておくと弁護士が交渉する賠償金額よりも低い金額になったり、請求漏れが生じていたりすることもあります。

一方、弁護士に賠償金請求や後遺障害等級認定を依頼すると、保険会社に対して適切な反論ができるとともに、少しでも多く賠償金を受けとれる可能性を高めることができます。

実際、過去にアディーレ法律事務所に相談された方からも「弁護士の先生から、保険会社にこうしょうしていただくだけで、裁判にしなくてもかなり賠償金額がかわってきます。」との声もいただいています。

交通事故の被害による賠償金請求や後遺障害等級認定をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年3月時点)

交通事故によりうつ病などの精神疾患にかかり、賠償金請求や後遺障害等級認定でお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。