交通事故で縫うほどのケガを負った場合、縫った跡がどこに残ったかで請求できる賠償金が変わってくる可能性があります。

たとえば、次のケースでは、後遺障害として認定されれば、治療費などとは別に後遺症慰謝料や後遺障害が残ったことによる逸失利益(傷あとが残ったことにより働けなくなり、得られなくなった収入)を請求できる可能性があります。

- 顔や頭、首などの部分に大きな傷あとが残ったケース

- 腕や足などに大きな傷あとが残ったケース

しかし、加害者側の保険会社の提案する示談額は、適切な賠償金とはいえないことがあります。適切な賠償金を受けとるために、事前にどういった項目の賠償金を請求できるのか、どれくらいの賠償金を請求できるのかを知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 加害者に対して請求できる賠償金の種類

- 縫った跡が残ってしまった際に請求できる慰謝料

- 適切な賠償金を受け取るためのポイント

ここを押さえればOK!

適切な額の賠償金を受け取るためには、次の3つに気を付ける必要があります。

・3つの賠償基準のうち通常最も高額になりやすい「弁護士基準」を利用する。

・後遺障害等級の認定の申請には手間がかかるものの、「被害者請求」を行う。

・後遺障害による逸失利益の発生を相手方に認めてもらうためには、さまざまな観点から労働能力や収入への影響を主張・立証していく必要がある。

交通事故の被害に遭い、通院や後遺障害等級、保険会社との交渉でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

交通事故で縫うほどのケガを負ったら賠償金を請求できる

交通事故でケガを負った被害者は、不法行為にもとづく損害賠償という形で、加害者に対して賠償金を請求できます。

損害賠償の法律上の根拠は民法第709条です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法第709条

民法709条を根拠に、交通事故の被害者は、ケガの治療費のような実際にかかった費用のほかに、事故にあったことで働けなくなった分の収入、精神的苦痛(=痛い・つらい)を負ったことへの慰謝料などを加害者に請求できます。

なお、賠償金の支払い義務を負うのは加害者本人のほか、自動車を従業員に運転させていた雇い主、加害車両の所有者、未成年が加害者の場合の保護者(親)などです。

交通事故で傷口を縫う治療を受けた場合に請求できる賠償金の内訳とは?

交通事故によってケガを負い、傷口を縫う治療を受けた被害者は、加害者に対して次のような損害賠償を請求できます。

- 入通院が必要となったことへの慰謝料

- 実際にかかった治療費や通院交通費など

- 治療のため働けなかった分の損害

それぞれ説明します。

(1)入通院が必要となったことへの慰謝料

交通事故の被害者は、ケガを負って入通院が必要になったことによる精神的苦痛について、加害者に対して慰謝料を請求できます。これを入通院慰謝料(傷害慰謝料)といいます。

交通事故の入通院慰謝料には3つの算定基準がある

交通事故の入通院慰謝料を算定する基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。

| 慰謝料算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

では、入通院慰謝料の目安はいくらほどになるのか、自賠責基準と弁護士基準を比較してみましょう(任意保険基準は非公表なので省略します)。

【自賠責基準の場合】

自賠責保険基準では、入通院慰謝料は基本的に1日あたり4300円と考えます。

実際の計算では、次のイ・ロのうち少ない金額のほうが採用されます。

イ 実入通院日数×2×4300円

ロ 入通院期間×4300円

(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)

【弁護士基準の場合】

弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。

おおまかに言うと、重傷か軽傷かによって異なる2種類の算定表が使われます。

骨折などの場合は別表Ⅰ、むち打ち症で他覚所見がない場合別表Ⅱを用います。

【具体例】入院を1ヶ月・通院を5ヶ月した場合

- 入院を1ヶ月・通院を5ヶ月した場合(別表Ⅰ):141万円

- 入院を1ヶ月・通院を5ヶ月した場合(別表Ⅱ):105万円

【事例】自賠責の基準と弁護士の基準の比較

交通事故で10針縫う切り傷を負い、1ヶ月通院治療。実通院日数は10日間

この場合の入通院慰謝料の金額(目安)は、次のようになります。

- 自賠責基準の場合:8万6000円

- 弁護士基準の場合:28万円(別表Ⅰ)

弁護士基準のほうが、自賠責基準よりも高くなることが分かります。

(2)実際にかかった治療費や通院交通費など

通院時にかかった治療費や交通費など、次にあげる実際にかかった実費を請求できます。

- 治療費

- 通院交通費(公共交通機関の料金のほか、自家用車のガソリン代など)

- 入院雑費(入院中の日用品の購入費など)

なお、請求できるかどうか判断が難しいものもあるので、加害者側との示談が成立するまでは、入通院に関するあらゆる領収書を保管しておくことをおすすめします。

(3)治療のため働けなかった分の損害

交通事故でケガを負ったことにより働けない日が発生し、本来なら得られるはずだった収入を得られなくなった場合、その分を損害として加害者に請求できます。これを「休業損害」といいます。

休業損害の額は、事故直前の給与額などから算定します。

専業主婦などの家事従事者が事故にあい、家事ができなくなった場合にも休業損害の賠償請求が可能です。

この場合、厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査(「賃金センサス」といいます)を参考として、休業損害の金額を算定します。

縫った傷あとが大きく残ってしまった場合の後遺障害等級とは?

交通事故によるケガで傷口を縫う治療を受けた後、その傷跡が人目に付く部分に大きく残ってしまうことがあります。

この場合、傷あとにつき後遺障害として認定を受けることで、これまで説明した賠償金に加えて、後遺症が残ったことについての賠償金を請求できる可能性があります。

(1)後遺障害とは

「後遺障害」とは、ケガや病気を治療した後、医学的にこれ以上回復できない状態(これを「症状固定」といいます)で残った症状のうち、所定の機関(損害保険料率算出機構など)の審査により後遺障害と認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器など各部位や系統に応じた障害の認定基準が定められています。

(2)後遺障害認定を受けるための2つの方法

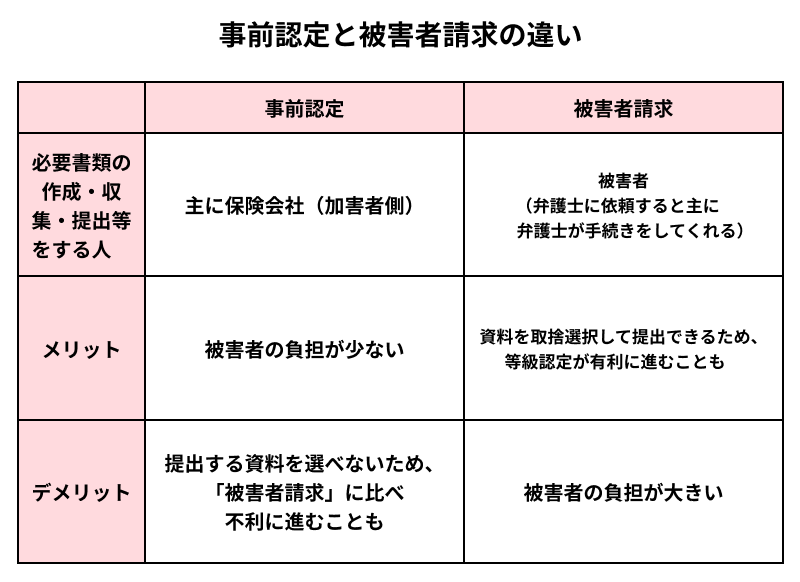

後遺障害の認定を受けるための方法には、次の2つの方法があります。

- 事前認定:加害者側の任意保険会社に申請を依頼する方法

- 被害者請求:被害者自身が全ての手続きを行う方法

事前認定と被害者請求の違いをまとめると次のようになります。

被害者請求は、全ての手続きを自分でしなければならないため手間はかかりますが、必要な資料を被害者自身がチェックできるため、適切な等級が認定される可能性が高くなります。

被害者請求に必要な資料や手続きについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(3)縫った傷あとにより認定される可能性がある後遺障害等級

ここで、縫った傷あとにより認定される可能性のある後遺障害等級について、顔や頭・首に傷あとが残った場合と腕や足に残った場合で分けて説明します。

(3-1)顔・頭・首に傷あとが残った場合

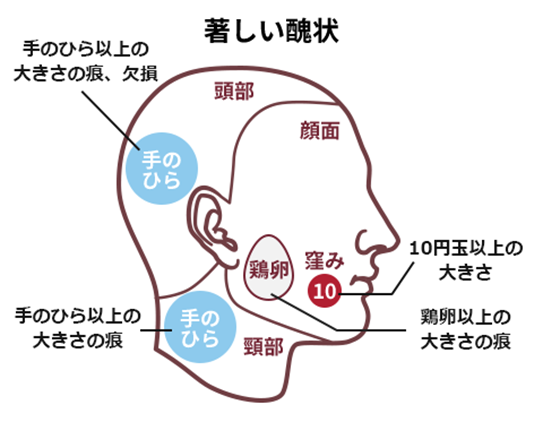

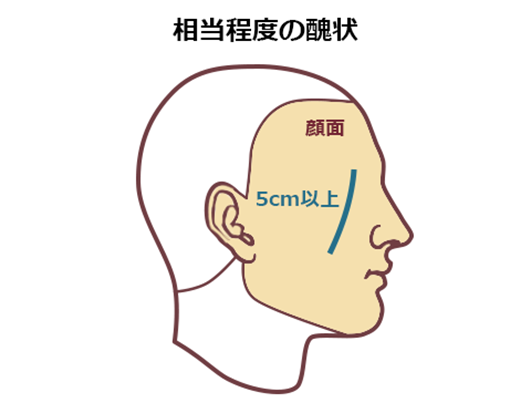

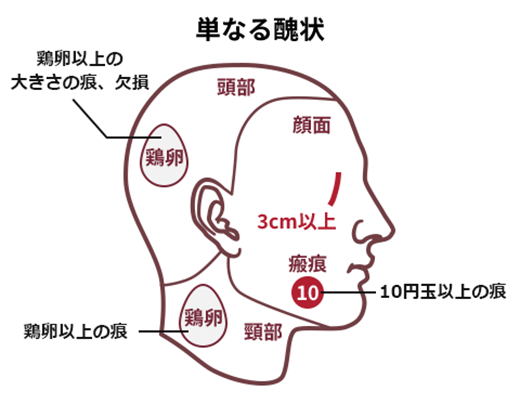

顔面部や頭部、頸部(首)に傷跡が残った場合、後遺障害7級・9級・12級が認定される可能性があります。

この場合の後遺症慰謝料の相場について、自賠責基準と弁護士基準で算定した額を比較すると以下のようになります(なお、性別による差はありません)。

| 等級 | 部位 | 認定基準 |

|---|---|---|

| 7級12号 「外貌に著しい醜状を残すもの」 | 頭部 | 頭部に残った手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 |

| 顔面部 | 鶏卵大面以上の瘢痕または10円玉大以上の組織陥没 | |

| 頸部 | 手のひら大以上の瘢痕 | |

| 9級16号 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」 | 顔面部 | 長さ5cm以上の線状痕 |

| 12級14号 「外貌に醜状を残すもの」 | 頭部 | 頭部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 |

| 顔面部 | 10円玉大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕 | |

| 頸部 | 鶏卵大面以上の瘢痕 |

【後遺障害7級12号 著しい醜状】

【後遺障害9級16号 相当程度の醜状】

【後遺障害12級14号 単なる醜状】

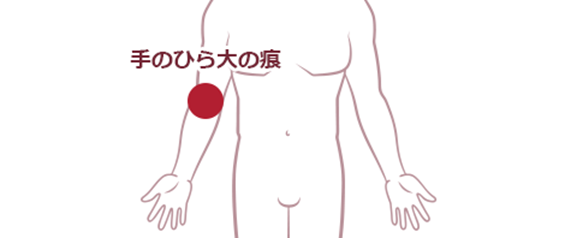

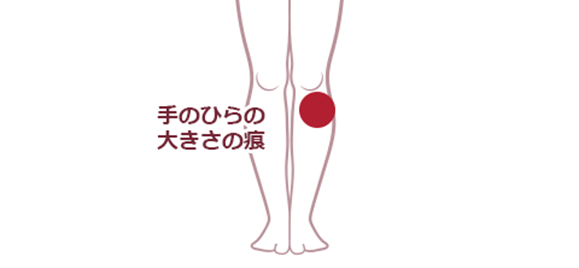

(3-2)腕や足に傷跡が残った場合

下肢(足)や上肢(腕)に傷跡が残った場合、後遺障害14級が認定される可能性があります(性別による差はありません)。

| 等級 | 部位 | 認定基準 |

|---|---|---|

| 14級4号 「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」 | 上肢 | 腕の露出面に手のひら大の醜いあと |

| 14級5号 「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」 | 下肢 | 足の露出面に手のひら大の醜いあと |

【後遺障害14級4号】

【後遺障害14級5号】

縫った傷あとの後遺症慰謝料の相場(目安)とは?

後遺症慰謝料とは、交通事故で受けたケガが完治せず、後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

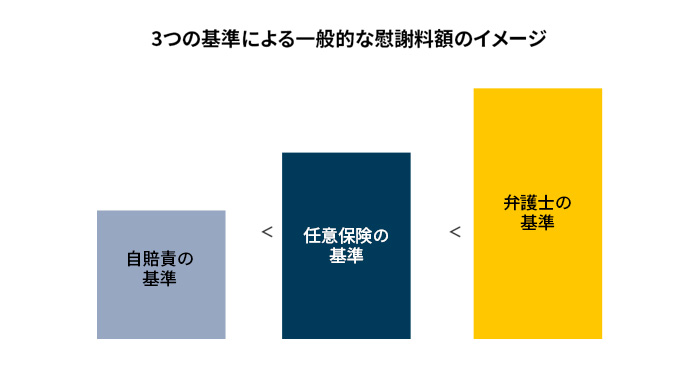

後遺症慰謝料の金額を算出する基準としては、これまで説明した通り3つの基準(自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準)があります。

3つの基準の金額を比べると、一般的に、次のようになります(一部例外あり)。

実際に、傷あとによる後遺症慰謝料の目安について、自賠責の基準と弁護士の基準を比較すると次のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

|---|---|---|

| 7級12号 | 419万円 | 1000万円 |

| 9級16号 | 249万円 | 690万円 |

| 12級14号 | 94万円 | 290万円 |

| 14級4号・5号 | 32万円 | 110万円 |

この表のとおり、保険会社が提示する金額よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。つまり、弁護士の基準を使うことにより後遺症慰謝料の増額が期待できます。

弁護士の基準を利用した後遺症慰謝料を請求するためには、弁護士への依頼を検討ください。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額から弁護士の基準の増額に応じてくれることはなかなかないでしょう。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、訴訟も辞さない態度で交渉を行うため、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。

縫った傷あとが後遺障害として認められた場合の逸失利益

後遺障害が残ったことで働くことができなくなり、事故にあわなければ得られたはずの収入を得られなくなったとき、その分の損害を加害者に請求できます。

これを、「逸失利益」といいます。

ただし、傷跡は、失明や骨折のように直接的に運動機能などに作用するものではないため、傷跡を理由とした逸失利益の請求は難しいケースも少なくありません。

もっとも、例えば被害者の職業がモデルや接客業で、顔に傷跡が残ることで仕事を続けられなくなってしまう場合は請求が認められることもあります。

傷あとが残った場合の逸失利益について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故の賠償で適切な額を受け取るための3つのポイント

交通事故のケガで適切な賠償金を請求するためには、まず事故後、医師の指示にしたがいきちんと通院を続けることが大切です。

さらに、交通事故によって縫うほどのキズが残った場合、適切な賠償を受けるためにはこれまで説明を踏まえて、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

- 3つの賠償基準のうち通常最も高額になりやすい「弁護士基準」を利用することで賠償額を増額できる可能性がある。

- 後遺障害等級の認定の申請には手間がかかるものの、「被害者請求」がおすすめ。

- 後遺障害による逸失利益の発生を相手方に認めてもらうためには、さまざまな観点から労働能力や収入への影響を主張・立証していく必要がある。

加害者側の任意保険会社が示談交渉において提示する賠償金額に納得できない場合や後遺障害の認定についてアドバイスを受けたい場合には弁護士に相談するのがおすすめです。

【まとめ】縫うほどのケガを負い、さらに傷あとが残った場合には後遺症慰謝料も請求できる可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故によってケガを負い、傷口を縫う治療を受けた被害者は、加害者に対して次のような損害賠償を請求できる。

- 入通院が必要となったことへの慰謝料

- 実際にかかった治療費や通院交通費など

- 治療のため働けなかった分の損害

- 縫った傷あとにより認定される可能性がある後遺障害等級

【顔・頭・首に傷あとが残った場合】

- 7級12号 「外貌に著しい醜状を残すもの」

- 9級16号 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

- 12級14号「外貌に醜状を残すもの」

【腕や足に傷跡が残った場合】

- 14級4号「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

- 14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

- 縫った傷あとが後遺障害認定された場合の後遺症慰謝料の相場(目安)

- 7級12号:419万円(自賠責の基準)・1000万円(弁護士の基準)

- 9級16号:249万円(自賠責の基準)・690万円(弁護士の基準)

- 12級14号:94万円(自賠責の基準)・290万円(弁護士の基準)

- 14級4号・5号:32万円(自賠責の基準)・110万円(弁護士の基準)

- 交通事故の賠償で適切な額を受け取るための3つのポイント

- 3つの賠償基準のうち通常最も高額になりやすい「弁護士基準」を利用することで賠償額を増額できる可能性がある。

- 後遺障害等級の認定の申請には手間がかかるものの、「被害者請求」がおすすめ。

- 後遺障害による逸失利益の発生を相手方に認めてもらうためには、さまざまな観点から労働能力や収入への影響を主張・立証していく必要がある。

弁護士に相談することで、賠償金の増額が期待できます。

さらに、弁護士などの専門家に相談しながら手続きを進めることで、後遺障害等級認定に向けたアドバイスを受けることができ、そのことで後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。

ご自身のケガについて適切な賠償金を受け取るためには、保険会社の提案についてはしっかりと検討したうえで、主張すべきことは主張し、納得の上で示談する必要があります。示談する前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。

アディーレ法律事務所は交通事故の被害者からの損害賠償請求を取り扱っております。アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。