「父が亡くなった。父は、それなりに資産があったから、おそらく遺言書を残しているはず。遺言書がある場合、相続手続きはどうすればいいの?」

故人が遺言書を残していると考えられる場合、このような疑問が生じることでしょう。

もっとも、一定範囲の相続人には、遺留分という、遺言書の内容にかかわらず最低限保証される相続分が認められています。

さらに、合意内容にもよりますが、相続人全員の合意があれば遺言書のとおりに相続しなくてもよい場合もあります。この記事を読めば、遺言書がある場合の相続手続きについての理解が深まるでしょう。

この記事を読んでわかること

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言などの種類があります。

| 自筆証書遺言 | 被相続人(亡くなった人)自身が自筆で作成する遺言書 |

| 秘密証書遺言 | 被相続人が作成し、封印したものを公証人と証人に提出する遺言書 |

| 公正証書遺言 | 被相続人と証人立ち合いのもと公証人が作成する遺言書 |

公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されているため、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、開封して中身を読んでも問題ありません。

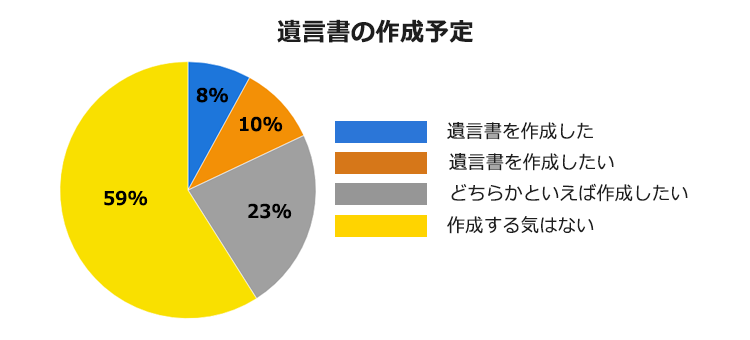

遺言書を書く人はどれくらいいるの?

2017年度の法務省の調査によると、55歳以上のアンケート回答者のうち、すでに遺言書(自筆証書遺言または公正証書遺言)を作成した人の割合は、アンケート全回答者の約8%でした。また、今後の作成意向について「作成したい」「どちらかといえば作成したい」と回答した人の割合は、約33%となっています。

※日本人口の割合に基づき、年代間のバランスを調整したうえで再計算しているため、実際のアンケート回答者の割合とは異なる数値が反映されています。

参考:我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務 | 法務省

有効な遺言書が存在するのであれば基本的に遺産はその遺言書に従って相続人に分割されることになります。

したがって、まず初めに、遺言書があるかどうかをチェックする必要があるでしょう。

遺言書の探し方

では、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているのかどうかも分からない場合、具体的にどこを探せば良いのでしょうか。

遺言書の種類ごとに、探してみるべき場所や方法をご紹介します。

【自筆証書遺言】

大切なものであるため、被相続人が自宅など自分の手元で保管している場合が多いでしょう。

実印などの重要なものと一緒に保管されていることも多く、仏壇の周囲や、自宅の金庫内を探してみることをおすすめします。

あるいは、銀行の貸金庫や信頼できる人に預けているケースもあります。

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言は公証役場で作成されるものの、被相続人が自分で保管することになります。

したがって、保管されていることが多い場所は、仏壇の周囲や、自宅の金庫内といった被相続人の自宅内、銀行の貸金庫など自筆証書遺言と同じような場所であることが多いでしょう。

また、日本公証人連合会において、その存在の有無を調査することが可能となっています。

全国の公証役場において、検索することは可能ですので、最寄りの公証役場で申し出るようにしてください。

申出や検索は無料ですが、次の書類が必要となります。

- 被相続人が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本など)

- 申出人が相続人であることを証明する戸籍謄本

- 申出人の本人確認書類

【公正証書遺言】

公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されています。

公正証書遺言の有無すら分からない場合や、どこの公証役場で作成したのか分からない場合でも、全国の公証役場において検索することが可能です。

先述の秘密証書遺言の場合と同様に、申出や検索は無料で、次の書類が必要です。

- 被相続人が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本など)

- 申出人が相続人であることを証明する戸籍謄本

- 申出人の本人確認書類

また、正本(原本の写し)は被相続人が保管しているため、正本が保管されていることが多い場所は、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合と同様です。

遺言書を見つけたあとの相続手続き

被相続人が遺言書を残していた場合の相続手続きについて、ご説明します。

遺言書の種類や、自筆証書遺言書保管制度を利用しているかどうかによって、家庭裁判所での検認手続きの要否が変わってきますので、ご注意ください。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合 | 開封せずに検認手続きを行う

自宅などから自筆証書遺言や、秘密証書遺言が見付かった場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があるため、遺言書を発見したのであれば、開封せず、そのまま家庭裁判所に提出するようにしましょう(民法1004条1項、3項)。

誤って開封してしまったら、どうなるのですか?

法律上、5万円以下の過料に処することとされています(民法1005条)。

もともと封印がなかった場合でも、検認手続きが必要であることには変わりませんので、遺言書を発見した際には、すみやかに家庭裁判所に提出するようにしましょう。

また、開封してしまった場合、他の相続人から「本物なのか」、「偽造したのではないか」などという疑いをかけられ、トラブルになるリスクもあります。

もし開封してしまっても、それだけで遺言書が無効になったり、相続人としての権利を失ったりすることはありませんが、万が一、遺言書を書き換えたり、破棄したりすれば、相続人としての権利を失うおそれがあります(民法891条5号)。

【検認手続きが不要な場合~「自筆証書遺言書保管制度」~】

「自筆証書遺言書保管制度」の利用により、自筆証書遺言が遺言書保管所(法務局)に保管されていた場合には、検認手続きは不要とされています(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。

「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合、保管申請の際に民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについての外形的なチェックがなされているため、検認の必要性が低いと考えられるためです。

参考:自筆証書遺言書保管制度 | 法務省

なお、秘密証書遺言や公正証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度を利用することができないため、必ず検認手続きが必要となる点にご注意ください。

公正証書遺言の場合 | 開封して読んでOK

公正証書遺言が被相続人の自宅などで見つかった場合には、開封して中身を読んでしまっても問題ありません。

被相続人本人が保管している遺言書は正本であり、原本は公証役場にて保管されているため、家庭裁判所での検認手続きが必要ないからです。

遺言書で遺言執行者が指定されている場合 | 相続手続きは自分でやらずに任せる

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為や、相続財産の管理を行う人のことをいいます。

遺言書の中で遺言執行者が指定されており、その人が遺言執行者となることを承諾した場合には、相続手続きは自分でやらず、任せるようにしましょう(民法1007条1項、同1013条1項)。

遺言執行者が指定されていない場合には、相続人などの利害関係人の請求によって、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます(同1010条)。

遺言執行者が、各遺産の名義変更など、具体的な相続手続きを行うことになります。

遺言書で相続人から外された人がいる!?遺留分侵害額請求について

遺言書に、次のような記載があった場合、相続はどうなるのでしょうか?

「○○には相続させない」

「○○を相続人から排除する」

被相続人の子どもなど、本来は相続人であるにもかかわらず、遺言書で相続人から外された人がいる場合についてご説明します。

遺留分とは?

「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(例:配偶者や子ども)に認められている、最低限保証される相続分のことです。

遺留分を侵害されたときに、「遺留分侵害額請求」ができる

遺留分を下回る遺産しか相続できなかった相続人は、多めに遺産を相続した人(相続人にかぎらず、被相続人から財産を遺贈された人なども含みます)に対し、不足している分を金銭で支払うよう請求することができます(民法1046条1項)。

この請求のことを、「遺留分侵害額請求」といいます。

なお、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」、あるいは「相続開始の時から10年を経過したとき」には、時効によって消滅します(同1048条)。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求の方法としては、次の3つが考えられます。

(1)話し合い(協議)

請求する側とされる側が、やり取りします。片方あるいは双方が弁護士を立て、協議をまとめることもあります。

(2)遺留分侵害額の請求調停

当事者間で協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることもできます。

※2019年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合、この申立てはできませんが、改正前民法の規定に基づく調停を申し立てることができる場合があります。

参考:遺留分侵害額の請求調停 | 裁判所 (courts.go.jp)

(3)訴訟

訴訟を提起することも可能です。

ただし、請求する側は、原則として証拠によって遺留分侵害額を立証する必要があります。

遺言書があっても、遺言書のとおりに相続しなくてよいケースも

遺言書があったからといって、必ずしも遺言書のとおりに相続しなければならないわけではありません。

次のようなケースでは、遺言書とは異なる方法で相続することも可能です。

相続人全員が合意したとき

原則として、相続人全員が別の方法(相続分、分割の方法など)で遺産を相続することに合意する内容の遺産分割協議をすれば、それを優先することができます。

ただし、例外として次のような場合があります。

- 遺言書で遺産分割の禁止が定められている場合

遺言書で、遺産分割を禁止することができます。ただし、「5年を超えない期間」(民法908条)という制限が設けられているため、それ以降であれば、遺言書の内容に反して遺産を分割することが可能となります。

- 相続人でない受遺者がいる場合

遺言書で、遺産を相続人以外の人に譲るように指定されている場合には、その人(受遺者)の同意も得る必要があります。

特定の財産を譲る旨の「特定遺贈」であれば、受遺者が相続人に対して遺贈を放棄するという意思表示をすればよく、家庭裁判所での手続きは不要です。

しかし、遺産のうち一定割合を譲るといった「包括遺贈」であれば、受遺者の意思表示のみでは足りず、家庭裁判所で放棄の手続きをする必要があります。

【遺言執行者の同意は必要?】

遺言執行者がいる場合に、遺言書と異なる方法で相続するためには、遺言執行者の同意も必要になるのでしょうか。

遺言執行者が、遺言執行者の同意なしに相続人らがした遺産分割協議に基づく相続登記は無効であると主張したケースにおいて、当該登記が現在の権利関係に一致していることを理由にその主張が認められなかった裁判例(東京地裁判決平成13年6月28日)があります。

もっとも、同裁判例は、民法1013条を根拠に、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることが出来ず、これに違反するような遺産分割行為は無効と解すべき」とも判示しています。

そのため、遺言執行者がいるのであれば、その同意を得ておくことは必要だと考えておいた方が良いでしょう。

遺言の執行の妨害行為の禁止

引用:民法1013条

1 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

また、遺言書に記載はないものの、処遇を決めるべき遺産があれば、相続人全員が話し合って決めることができます。

遺言書が無効であるとき

遺言書が無効であれば、遺言書とは異なる方法で相続することに問題は生じません。

もし、被相続人が認知症などによって、自分で考えたり、明確に意思表示できない状態になったりした後に遺言書が作成されたのであれば、その遺言書は無効ということになります。

もっとも、いつの時点から遺言をする能力が無くなっていたのかについては、証明することが難しい場合も多いと考えられますので、遺言書の有効性が争われることもあるでしょう。

先述の自筆証書遺言書保管制度の利用により、遺言書が法務局で保管されていたとしても、保管された遺言書の有効性が保証されるものではない点にもご注意ください。

なお、遺留分が侵害されているときも、先述の遺留分侵害額請求ができるため、遺言書のとおりに相続しなくてよいケースに該当します。

【まとめ】原則遺言書どおりに相続するが、遺言書の有効性や遺留分が争われることもある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言がある

- 自筆証書遺言と秘密証書遺言は、発見しても勝手に開封してはならず、家庭裁判所での検認手続きが必要

- 自筆証書遺言書保管制度を利用し、遺言書が法務局で保管されていれば、検認手続きは不要

- 公正証書遺言であれば、開封して中身を読んでもOK

- 遺言書で相続人から外された人がいても、遺留分侵害額請求ができる(ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人であることが必要)

- 有効な遺言書があっても、必ずしも遺言書のとおりに相続しなければならないわけではなく、相続人で協議し、遺言書と異なる方法で相続することができる場合もある

被相続人が、きちんと有効な遺言書を残していたとしても、その内容によっては相続トラブルが起きないともかぎりません。

遺言書の内容に納得できない場合や、相続トラブルでお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所は、遺言書調査や遺産分割などについて積極的にご相談・ご依頼を承っております。

「もしうまくいかなかったら弁護士費用が無駄になってしまうんじゃない?」

ご安心ください、アディーレには

損はさせない保証

というものがあります。

すなわち、アディーレ法律事務所では、弁護士にご依頼いただいたにもかかわらず、結果として一定の成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はご負担いただいておりません。

なお、ご依頼いただく内容によって、損はさせない保証の内容は異なりますので詳細はお気軽にお問い合わせください。

※以上につき2023年2月時点

遺産分割などでお困りの方は、アディーレ法律事務所(tel:0126-406-848)にご相談ください。