「買ってもいない商品が自宅に届いた……。」

こんな経験はありませんか?

突然、自分宛てに身に覚えのない商品が自宅に届いたら困りますよね。

確認のために差出人に連絡をしたくなりますが、こんな時、連絡をしてはいけません(※誤配の場合は別です)。

一方的に商品を送り付けて売買契約を申し込み、一定期間内に断らなければ商品を買ったとみなして代金を請求する、そんなやり方を「送り付け商法」と言います。

これまでは「送り付け商法」によって送り付けられた商品であっても、特定商取引法により基本的に「14日間」は商品を保管しておかなければいけませんでした。

ですが、法律が改正されて、2021年7月6日以降に届いた、一方的に送り付けられた商品は送り付けられた側において保管せずに即日処分しても良いことになりました。

今回の記事では、

- 従来の「送り付け商法」の対処法

- 2021年7月6日以降の「送り付け商法」の対処法

などについてご説明します。

「送り付け商法」のターゲットは主に高齢者の方です。

この記事を読んでくださっている方はもちろん、高齢のご両親やご友人にもぜひ、今回の改正についてお伝え頂き、注意を促していただければ幸いです。

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

「送り付け商法」とは?

「送り付け商法」とは、一方的に商品を送り付けて売買契約を申し込んだ上、一定期間内に「購入しない」と回答しないと、買ったものとみなすという手法です。

しかし、一方的に商品を送り付けられても、本来買主側は商品を購入する義務も送り返す義務もありません。

というのも、商品の売買契約が成立するためには、売主側の「売る」という意思と買主側の「買う」という意思が合致していなければならないからです。

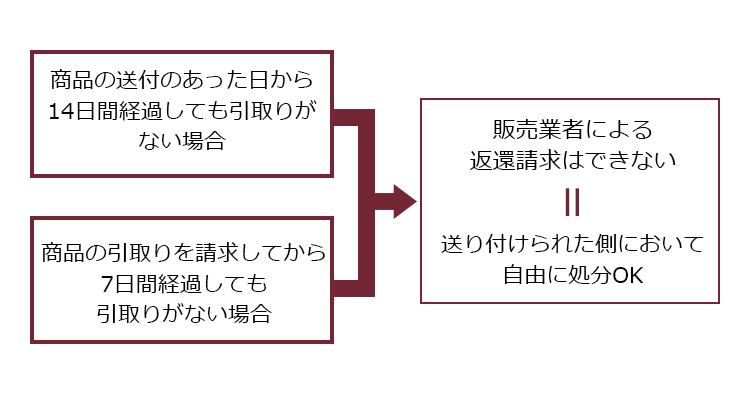

そこで、従前、特定商取引法では、売買契約に基づかないで商品が送り付けられた場合について、次のように規定していました。

しかし、この規定ですと、7~14日は送り付けられた人が保管しなくてはならず、送り付けられた人には大変迷惑な話であるわけです。特に生ものだと困りますよね。

そのため、生ものを送り付けられて困った人などが販売業者に電話をかけてしまうことが生じていました。

ですが、販売業者に電話してしまうと、業者に言いくるめられたり、半ば脅されて代金を払ってしまったりすることが発生していました。

また、代引きを利用して送り付けられた場合に、配達員からお金を請求されて何となく断れなくて購入してしまうなど「送り付け商法」をめぐるトラブルは後を絶ちませんでした。

消費者庁によれば、近年でも「送り付け商法」に関する消費者相談件数は2019年度に3087件、2020年度には6673件もあったそうです。

コロナ禍の影響により特に2020年にはマスクや消毒薬の「送り付け商法」の相談が急増しました。

特定商取引法の改正について

そこで今回、次のとおり、特定商取引法を改正し「送り付け商法」については、送り付けられた側は、保管することなく処分できる(=即日処分されても販売業者は送り付けた商品の返還を一切請求できない)こととされたのです。

販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合…(中略)…には、その送付した商品の返還を請求することができない。

引用:特定商取引法 第59条(売買契約に基づかないで送付された商品)|e-Gov 法令検索

商品を送り付けられたらどうしたら良いの?

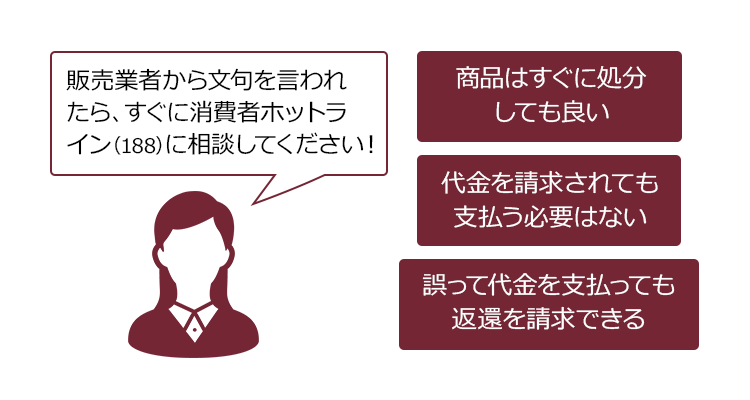

商品を買いたいと言っていないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられた場合の心得は、次の3つです。

- 届いた商品は、すぐに処分してもよい

- 販売業者から代金を請求されても、支払う必要はない

- 誤って代金を支払ってしまっても、返してもらえる可能性がある

販売業者から文句を言われるなどトラブルになった場合には、すぐに消費者ホットライン(188)に相談するようにしてください。

参考:一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!|消費者庁

よくあるご質問にお答えします!

家族が注文したものかと思い、代引きで代金を払ってしまいました。

どうしたら良いですか?

誤って代金を払っても、法的には返還を請求できます。すぐに消費者ホットライン((局番なし)188)に電話してご相談ください。

ただし、返還請求しても業者が姿をくらますなどして、払ったお金を取り戻すことができないことがほとんどです。

そのため初めから「払わない」ということを徹底することが大切です。

同封の書面に「1週間以内に『買わない』と連絡しないと売買が成立する。」と書いてありました。

どうしたら良いですか?

連絡しなくても売買契約は成立しません。商品は処分して、業者には連絡しないようにしましょう。

もちろん、代金を支払う必要はありません。

「ご注文の商品をお届けしました」 と言われてつい受け取ってしまいました。どう考えても注文していませんが、どうしたら良いですか?

成立してもいない売買契約を装って送り付けた商品についても、業者は返還を請求できません(特定商取引法第59条の2)。

すぐに処分しても大丈夫です。

もちろん、代金を支払う必要もありません。

業者には直接連絡しないようにしてください。連絡先が知られてしまいますし、個人情報を聞き出されるおそれがあります。

連絡が取れる相手と分かれば、その後もしつこく連絡を取ってくる可能性もあります。

業者から「買わないのなら商品を返せ」と言われたらどうしたら良いですか?

「法律上、返す義務はない」の一点張りで大丈夫です。

業者からの連絡は無視して、電話に出ないようにしましょう。

ご心配なら消費者ホットライン((局番なし)188)に電話するとよいでしょう。

どうも海外から商品が送られてきたようですが、その場合どうしたら良いですか?

海外から贈られた場合であっても、同じです。すぐに処分して良いですし、代金を払う必要はありません。

高齢の母が業者から電話がかかってきて世間話だと思って「カニが食べたい」といったらカニが送られてきたそうです。

買わないといけませんか?

業者からカニを買うといったわけではないので、売買契約は成立していません。「送りつけ商法」ですから、買わなくても構いません。

また、電話でお母様が「買う」と言ってしまった場合であっても、有効な契約書面が届いた日を含めて8日以内であれば『クーリング・オフ』ができます。

(※『クーリングオフ』とは、一定期間内であれば、無条件に業者との契約を書面により解除できる制度です。『クーリング・オフ』はできる期間が短いですから、早急に消費者ホットライン(188)にご相談ください。)

うっかり業者に連絡してしまいました。「代金を払え」と怒鳴られて怖かったです。

どうしたら良いですか?

代金を支払う必要がないのに脅して支払わせるようなら、「恐喝罪」などの犯罪にあたる可能性があります。警察相談専用電話(#9110)で警察に相談することをお勧めします。

参考:警察に対する相談は警察相談専用電話 #9110へ|政府広報オンライン

2021年7月5日までに送り付けられた商品はどうしたら良いですか?

それは改正前の特定商取引法が適用になりますから、すぐに処分してはいけません!

送付があった日から14日間(又は引取りを請求した日から7日間)が経過までは保管しておいてください。

「送り付け商法」の一番お勧めの対応は、商品を受け取らないことです。

身に覚えのない宅配物は受取りを拒否しましょう。

不在時に宅配ボックスなどに入れられた商品については、差出人に心当たりがなければ開封せずに、宅配業者に連絡をして受取りを拒否できないか相談してみてください。

一方、別の荷物と間違えて受け取ってしまったり、家族宛てになっていたために家族が購入したものと勘違いして受け取ることもあるでしょう。

その場合には、とにかく販売業者には連絡せず、販売業者からの連絡は無視すべきです。

しつこく代金の請求書などを送ってくる場合には、開封せずに『受取拒否』と朱書きしてポストに投函しても構いません。

誤って代金を支払った場合、代金を返すように請求はできますが、代金支払い後は業者と連絡が取れなくなったり、連絡が取れても業者が開き直って代金を返さないこともあります。

そうなると、支払った代金を取り戻すには手間がかかりますし、手間を考えて最終的に泣き寝入りをする方も多いです。

まずは、徹底的に業者との接触を避け、絶対に代金を支払わないようにしてください。

【まとめ】2021年7月6日以降に一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分できるし、代金を支払う必要もない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 2021年7月5日までに「送り付け商法」により送り付けられた商品は、送り付けられた日から14日間(又は引取りを請求した日から7日間)は保管しておかなければならない。

- 2021年7月6日以降に、「送り付け商法」で送り付けられた商品は、即日処分できるし、代金を支払う必要もない。

- 誤って代金を支払ってしまった場合や、業者から文句を言われるなどお一人で解決できない場合には、消費者ホットライン(局番なし188)や警察相談専用電話(♯9110)に相談すべき。

「送り付け商法」にお困りの方は、お近くの消費者相談センターや消費者ホットライン(局番なし188)又は警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

参考:全国の消費生活センター等│独立行政法人 国民生活センター

参考:警察に対する相談は警察相談専用電話 #9110へ|政府広報オンライン