「家賃を滞納していたら、立退きの裁判を起こされてしまった!何とか住み続けたいんだけど、どうすればいい?」

部屋を借りた時の収入であれば家賃を払うことは十分可能であったはずが、その後、思わぬ減収などで、家賃を払えなくなることは決して少なくありません。

家賃を滞納して貸主から裁判を起こされた場合、そのまま放っておけば、いずれ『強制執行』と言って、強制的に部屋から荷物を搬出されて、退去させられてしまいます。

もしも、どうしても退去したくなければ、貸主と裁判上で和解をするべきでしょう。

この記事を読めば、裁判上の和解をしたら、その後どうなるのかが分かります。

今回は、次のことについてご説明します。

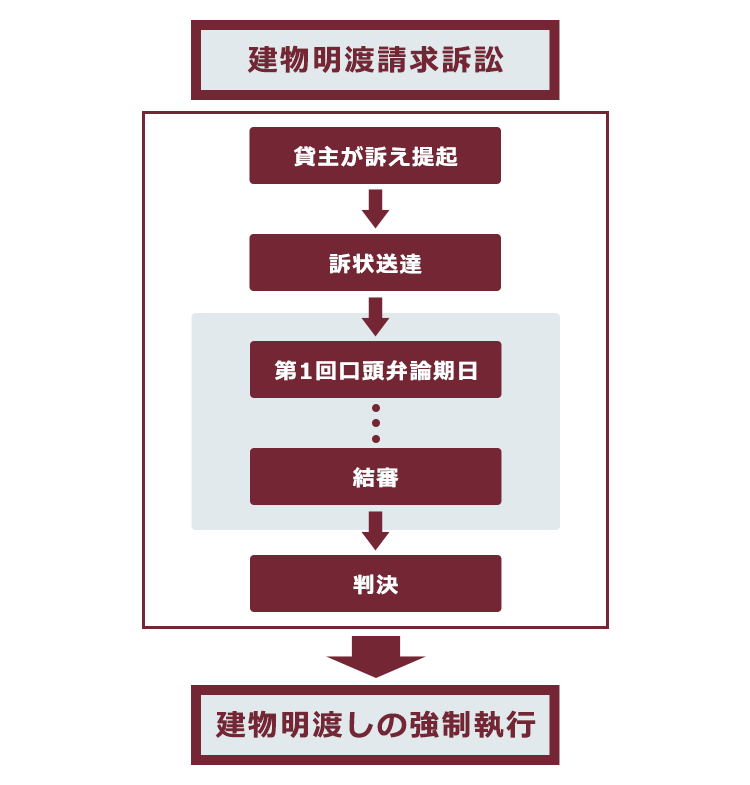

- 裁判の流れ

- 裁判上の和解をする時に気を付けるポイント3つ

- 和解をした場合に退去させられるまでの流れと期間

ここを押さえればOK!

もっとも、和解をして、貸主に賃貸借契約の継続を認めてもらうことができれば、引き続き部屋に住むことができます。

そのため、家賃滞納に正当な理由がない場合、部屋を退去したくないのであれば、裁判上の和解を目指すのが現実的です。

ただし、和解には、次のような条件が付けられることが多いようです。

(1)次に一定以上滞納したら、賃貸借契約を解除されてしまう

(2)賃貸借契約が解除されたら、借主は直ちに部屋を明け渡さなければならない

(3)解除から明渡しまでの期間分の、「損害金」を払わなければならない

他に借金などがあり、その返済に追われて家賃を滞納している場合には、「債務整理」を検討すると良いでしょう。

債務整理に関するご相談は何度でも無料!

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意

国内65拠点以上(※1)

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応

なぜ貸主は裁判をする必要があるの?

借主が家賃を滞納して貸主が賃貸借契約を解除したのに、借主が自ら退去しない場合、貸主は借主を退去させるためには、基本的には裁判を起こした上で、勝訴判決を得て『強制執行』をしなければなりません。

『強制執行』をするためには、『債務名義』(強制執行によって実現されるべき権利があることやその内容を公的に証明する書面で、法律により強制執行を行うことが認められているもの)というものが必要なのですが、判決がその『債務名義』になるのです。

『強制執行』をせずに、貸主が鍵を取り替えたり、室内の荷物を強制的に室外に出すことは『自力救済』と言って、違法です。

『強制執行』をするための前提として、貸主は裁判で勝訴判決を得なければならないのです。

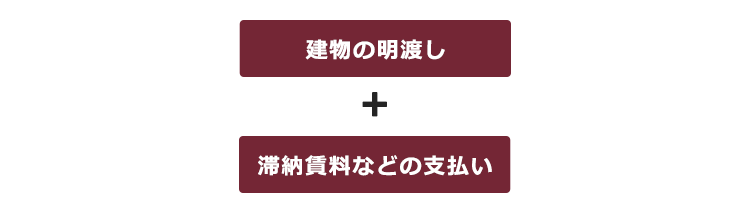

家賃滞納により賃貸借契約を解除しても借主が退去しない場合、貸主は裁判所に対して『建物明渡請求訴訟』という裁判を起こし、

を求めます。

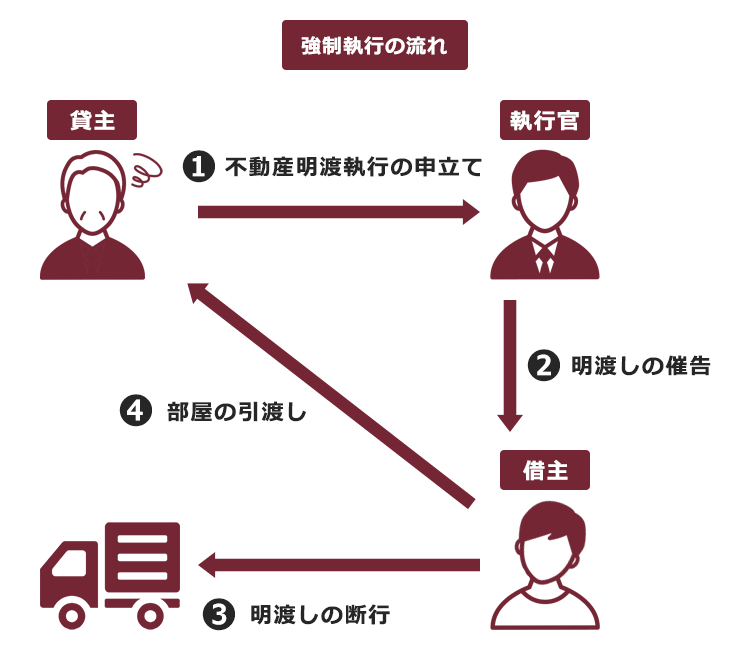

強制執行までのおおまかな流れは下の図のとおりです。

もしも家賃を滞納して裁判を起こされてしまった、という場合には早急に弁護士に相談することをお勧めします。

裁判の流れについて

それでは、まず、裁判の流れをご説明します。

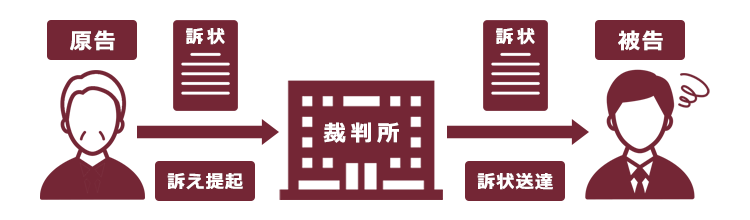

裁判は、誰かを訴える人(=「原告」と言います)が「訴状」(訴えの内容などを書いた書面)を裁判所に提出します。

そして、裁判所は訴状を確認し、問題がなければ、訴状を訴えられた人(=「被告」と言います)に送ります。

訴状が被告に送られないと、裁判は始まりません(「訴状の送達」と言います。必ずしも被告自身が現実に受け取らなくても送達が完了となるケースもあります)。

被告に訴状が送達されると、

第1回口頭弁論期日

が開かれます。

「口頭弁論期日」というのは、実際に裁判所で当事者が主張をしたり証拠を提出したりする期日です。

この時、被告が裁判所にやって来ず、答弁書(訴状に対する意見などを記載した書面)も提出しなければ、欠席裁判といって裁判はそれで結審(審理を終了すること)し、判決が出ます。

部屋を退去したくない場合はどうするの?

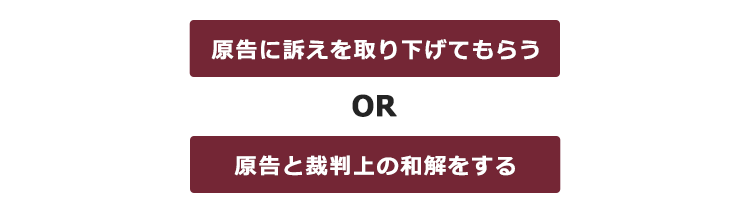

この時点で部屋を退去したくない場合には、判決が出る前に、すぐに原告である貸主(代理人がいる時は代理人)に連絡をしてください。

裁判を起こされた以上、部屋を退去したくない時は、

しか方法はありません(※家賃を滞納したことについて、正当な理由がない場合です)。

ですが、手間と費用をかけて裁判を起こした以上、原告が訴えを取り下げることは期待できません。

滞納分の家賃を払っても、訴えを取り下げてもらえませんか?

原告次第ですが、滞納した家賃を払っても訴えを取り下げてもらえない可能性が高いです。

というのは、訴えを取り下げると、もしも借主(被告)が再び家賃を滞納した場合に借主を強制的に退去させるには、もう1回訴訟を起こさないといけないからです。

他方、これからご説明する和解の場合には、借主(被告)が再度家賃を滞納した場合には、もう1回訴訟を起こさなくても強制的に借主を退去させることができるようになります。

ですから、原告が賃貸借契約の継続を認めたとしても、通常は、訴えの取下げではなく和解で解決することが多いです。

ですので、継続して部屋に住みたいのであれば、滞納賃料の支払について原告側と交渉した上で何とか原告に裁判上で和解をしてもらえないか頼むことになるでしょう(※ただし、和解に応じてくれるかどうかは貸主次第です)。

裁判上の和解の3つのポイント

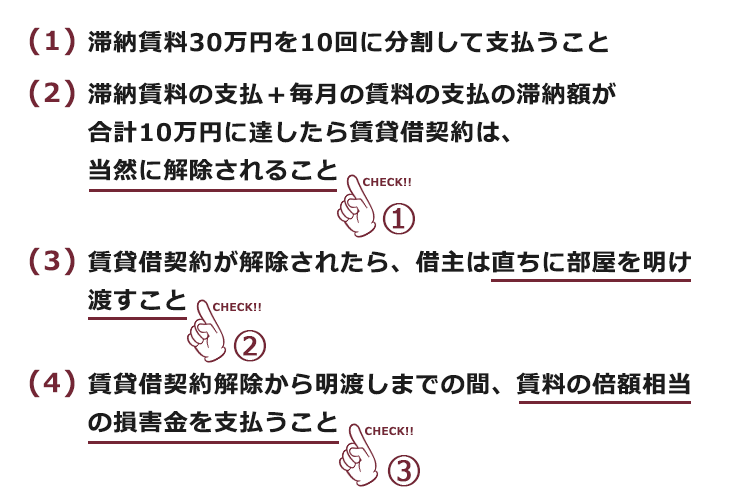

貸主が和解に応じてくれる場合、裁判上の和解の際によく取り決められる内容で気を付けたいポイントは主に次の3つです。

- 次に一定以上滞納したら、賃貸借契約を解除されてしまうこと

- 賃貸借契約が解除されたら、借主は直ちに部屋を明け渡さなければならないこと

- 賃貸借契約の解除から明渡しまでの期間分の、「損害金」を払わなければならないこと

具体例を挙げてご説明しましょう(※個々の事案によって、具体的な内容はそれぞれ異なります)。

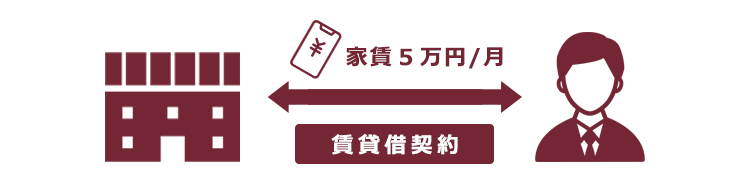

月々5万円の家賃で部屋を借りたというケースでご説明します。

借主が3ヶ月分の家賃を滞納して、貸主から滞納家賃を支払うよう催告されたのに一向に支払わなかったため、貸主に賃貸借契約を解除されて、裁判になりました。

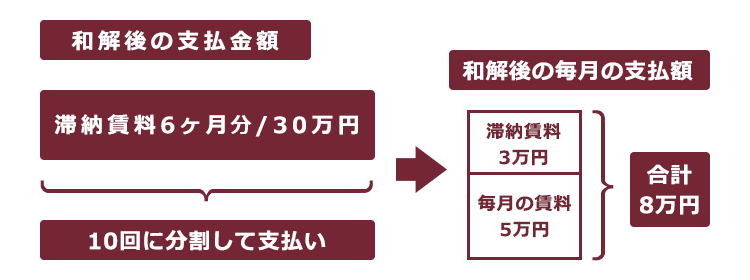

その後、原告と被告との間で裁判上の和解をすることになりましたが、その時点で滞納家賃は6ヶ月分、合計30万円分になっていました。

和解では、主に、次の内容を合意しました。

(1-1)ポイント1|「賃貸借契約は当然に解除されること」

1つ目のポイントは、今後、借主が一定額(例では10万円)の滞納をした場合には、賃貸借契約は当然に解除されてしまうことです。

つまり、家賃を滞納したからと言って、裁判前の時のように、一定期間内に支払うように催告されることはありません。

和解内容で決まった金額を滞納したら、自動的に賃貸借契約は解除されてしまうことに注意が必要です(※当然に解除するとの内容になっていない和解もありますが、極めてまれです)。

(1-2)ポイント2|「賃貸借契約が解除されたら、借主は直ちに部屋を明け渡すこと」

2つ目のポイントは、家賃などの支払いを滞納して賃貸借契約が解除された場合、借主はすぐに部屋を明け渡さなければならないという点です。

これは、賃貸借契約が解除された翌日から借主の占有は『不法占有』となり、借主が自ら退去して部屋を明け渡さない場合、貸主は直ちに『強制執行』を申立てることができるという意味です。

裁判上で和解をして『和解調書』ができあがると、和解調書は債務名義になります。

ですから、借主が和解で決めた約束に違反して、賃貸借契約が解除されると、貸主は裁判などを起こすことなく、直ちに借主に部屋の明渡しを求める『強制執行』を申立てることが可能になるのです。

具体的にご説明します。

和解後、借主は、

- 滞納家賃30万円の分割分として毎月3万円

- 毎月の家賃5万円

の、合計8万円を、毎月貸主に支払わなくてはいけません。

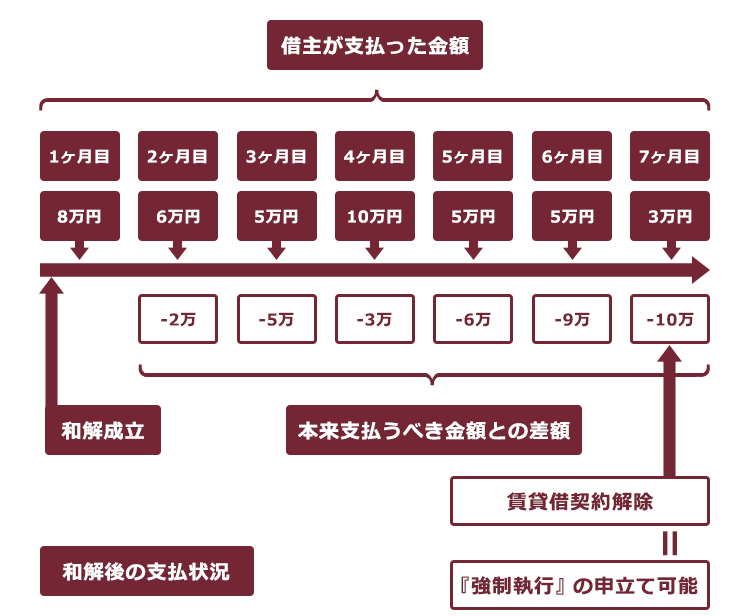

そして、『本来支払うべき金額』と『実際に支払った金額』の差額が10万円に達した時に、賃貸借契約が解除されるのです。

借主が、和解で決めたとおり、毎月8万円ずつ滞納家賃+毎月の家賃を支払っている限り、問題はありません。

借主が和解の内容を守っている限り賃貸借契約は続きますから、原則として貸主は借主を退去させることはできません。

他方、和解後、2ヶ月間連続で、滞納家賃も毎月の家賃も何も支払わなければ、その時点で16万円分の滞納ですので、賃貸借契約は解除されます。

それでは、毎月、少しずつ滞納するような例を見てみましょう。

上記の例で言えば、和解成立から7ヶ月目に、借主が、「本来支払うべき金額」と、「実際に支払った金額」の差額が10万円に達したので、その時点で賃貸借契約は当然に解除となります(極端な例ですが、7ヶ月目に3万円ではなく、3万と1円を支払っていれば、その時点では賃貸借契約は解除されません)。

よって、7ヶ月目に、借主は部屋から退去して、部屋を明け渡さなくてはいけません。

借主が退去しない場合には、貸主は借主に部屋の明渡しを求める『強制執行』の申立てが可能になります。

「賃貸借契約が解除になる条件」は、それぞれの事案によって異なりますので、実際に、どのような条件が満たされたら部屋から退去しなければならなくなるのかしっかりと頭に入れて、そこに至らないように注意しましょう。

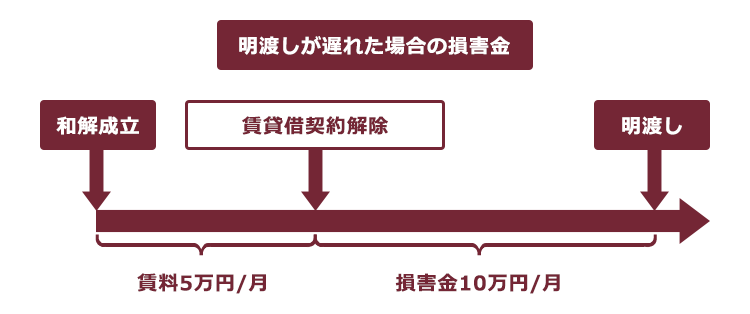

(1-3)ポイント3|『賃貸借契約解除から明渡しまでの間、家賃の倍額相当の損害金を支払うこと』

最後のポイントは、賃貸借契約解除から明渡しまでの損害金です。賃貸借契約が解除された場合、借主は、当日中に部屋を明け渡さなくてはいけません。

賃貸借契約が解除された翌日以降も部屋にとどまっていると、その分については賃借権に基づかない『不法占有』となります。

借主が部屋を『不法占有』している期間についての損害金を定めたのがこの条項です。

なお、『不法占有』の損害金については、必ずしも『家賃の倍額相当』と定める訳ではありません。

『家賃相当額』(上の例では月5万円)や、『家賃の1.5倍相当額』(上の例では月7万5000円)という決まりになることもあります。

家賃の倍額相当額程度であることもあります。

上の例で言えば、賃貸借契約が続いている場合は、毎月の家賃が5万円であるところ、賃貸借契約が解除された場合は、その翌日から明渡しまでの期間は、毎月10万円の損害金を支払わなくてはいけないことになります。

賃貸借契約が解除されたからと言って、すぐに強制執行がされるわけではありません。

ただ、退去まで時間がかかればかかるほど、貸主に支払わなくてはいけない金額が膨らんでいきます。

どうせ、今支払えないから、損害金がいくらであっても関係ないと思ってはいけません。

将来的に、給料や預金などが差し押さえられるおそれがあります。

その時に、高額な損害金を含めて差し押さえられるリスクを抱えるよりは、賃貸借契約が解除されたら、可及的速やかに退去し、貸主に部屋を明け渡すことをお勧めします(差押えについて詳しくはこちらをご覧ください)。

強制執行にかかる期間はどのくらい?

それでは、裁判上の和解内容に違反して賃貸借契約が解除された場合、実際に強制執行がされるまではどのくらいの期間があるのでしょうか。

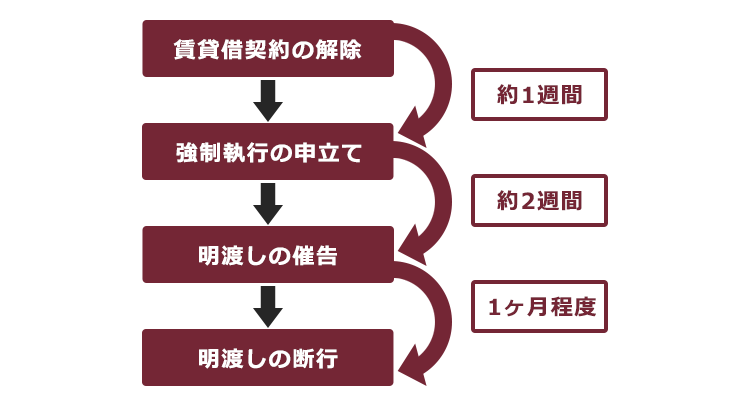

結論から言いますと、賃貸借契約の解除から強制執行までの期間はだいたい2ヶ月くらいです(ケースにより異なります)。

借主が和解内容に反して賃貸借契約が解除された場合、貸主は、借主に部屋の明渡しを求める『不動産明渡強制執行の申立て』ができるようになります。

『不動産明渡強制執行』の流れは次の図のとおりです。

貸主が執行官に『建物明渡しの強制執行』を申立てると、執行官はまず、実際に部屋に行き、借主に対して『明渡しの催告』を行います。

『明渡しの催告』では、借主に、実際に強制執行を行う日(=部屋から荷物などを強制的に搬出する日)を伝え、それまでに退去して部屋を明け渡すよう促します。

その後、実際に強制執行を行う日を『明渡しの断行日』と言います。

そして、断行日までに借主が退去しない場合には、執行官(実際には執行補助者)が室内から強制的に荷物を搬出して、部屋を空にした上で、部屋の占有を貸主に引き渡します。

和解内容に違反して賃貸借契約が解除されてから、明渡しの断行日までの時間は、大体以下のとおりです。

断行日までに借主が部屋から退去していない場合には、一般的には、執行官が室内の荷物などを全て搬出して、一旦、別の場所の倉庫などに保管します。

ですから、必要な荷物などがあれば、保管期間内(2週間~1ヶ月程度)に保管場所まで取りに行くことになりますが、執行官か貸主に保管場所に取りに行く旨連絡をして、鍵を開けてもらう必要があります(もしも、断行日に不在にしていても、執行官が保管場所などを記載した『告知書』を玄関付近に貼付しますので、保管場所は分かるようになっています)。

保管期間を経過しても借主が引取りに来ない荷物は、執行官の判断で売却されたり廃棄されたりしますので、必要な荷物であれば、必ず保管期間内に取りに行くことに注意が必要です。

滞納家賃の支払はどうなるの?

明渡しの強制執行がされ、強制的に部屋を退去させられた場合であっても、滞納家賃などの支払いは支払いで、別にしなければなりません。

この場合、請求を受ける可能性があるものは、以下のとおりです。

- 滞納賃料

- 滞納賃料に対する遅延損害金

- 賃貸借契約解除から明渡しまでの損害金

事案によっては、未払更新料などもあるでしょう。

どの程度の請求がされるのか、和解調書を確認して計算してみましょう(※さらに強制執行に関する費用を請求される可能性もあります)。

これらを任意に支払わない場合には、銀行口座の預金や給料を差し押さえられるおそれがありますので、注意が必要です。

預金や給料への差押えについて、詳しくはこちらをご覧ください。

『債務整理』を検討してみてください

家賃を滞納される方の中には、他に借金などがあり、借金の返済に苦しんでいる方も多いです。

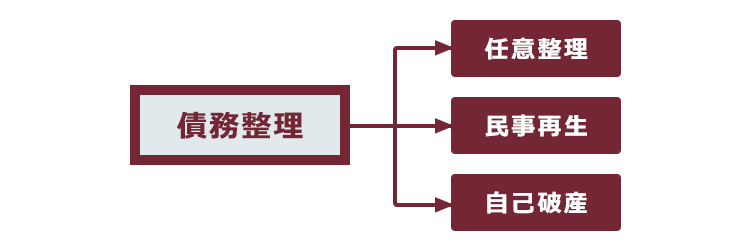

借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金の返済に追われる生活から解放されるための手続きを『債務整理』と言います。

『債務整理』には、主に『任意整理』『民事再生』『自己破産』があります。

- 支払期間を長くすることで毎月の支払額を減らしたり、今後発生するはずだった利息をカットしてもらうことなどを目指して、個々の債権者と交渉

- 裁判所の認可を得たうえで、基本的に減額された負債を原則3年間で分割払いしていく手続き

- 任意整理よりも大幅に総支払額を減額できるケースが少なくない

- 原則全ての負債について、裁判所から支払義務を免除してもらうこと(免責)を目指す手続き

※どの方法であっても、税金など一部の支払義務は減らしたり無くしたりすることができません。

これまでご説明したとおり、家賃を滞納した場合には、裁判を起こされて、最終的には強制的に部屋から退去させられてしまいます。

部屋から退去させられるとなると、新たな部屋を探したりする手間もかかりますし、引越しの費用もかかります。

家賃以外の借金について、良い『債務整理』の途がないか、まずは弁護士などに相談してみてください。

いろんなところから借金をしていて、一見、もうどうにもならないと思われる状態であったとしても、中には、利息を払いすぎている場合(いわゆる過払い金)があって、計算し直すと借金が大幅に減る方がいらっしゃいます。その結果、計算し直した後の借金を「任意整理」などで返済していくことが可能となるケースがあります。

滞納賃料や借金が膨れ上がってもうどうにもできないという場合には、自己破産を検討されるのも一つの手です。

自己破産の手続きで免責が認められれば、滞納賃料についても支払義務はなくなります。

もちろん、3ヶ月以上家賃を滞納している場合には、賃貸借契約を解除されて同じ部屋に住むことはできなくなるでしょうが、現在の収入と家賃額のバランスが取れないのであれば、いっそのこと、滞納賃料についても自己破産を検討された上で、引越しをされることも前向きな選択肢かと思います。

家賃を滞納し、借金の返済に苦しんでいる方であっても、

- 払い過ぎの利息はないか、

- 良い『債務整理』の途はないか

など、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

【まとめ】家賃を滞納して裁判を起こされても、貸主と和解をすれば引き続き、部屋に住むことができる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 家賃を滞納して貸主に『建物明渡請求訴訟』を起こされた場合、放っておくと、貸主勝訴の判決が出て、いずれ強制執行により部屋から退去させられてしまう。

- 貸主と和解をして、賃貸借契約の継続を認めてもらうことができれば、引き続き部屋に住むことができる。

- 裁判上の和解をする時は、以下の条件が付くことが多い。

- 和解後、和解内容に違反したら当然に賃貸借契約が解除されること

- 貸主は『和解調書』があれば、賃貸借契約が解除されればすぐに強制執行の申立てができること

- 賃貸借契約が解除されても部屋から退去しない場合には、賃料よりも高額な損害金を支払わなくてはいけなくなる可能性があること

- 賃貸借契約の解除から強制退去までの流れは、次のようになる(期間:およそ2ヶ月程度)

貸主が強制執行を申立て

→執行官が部屋にやって来て、借主に『明渡しの催告』

→実際に部屋から強制的に荷物を搬出する『明渡しの断行』

→室内の荷物:一般的には、断行後一定期間倉庫などに保管される。その間に取りに行かなければ処分される

- 借金の返済に苦しいようであれば、弁護士に

- 『過払い金』がないか

- 『債務整理』の途がないか

相談することをお勧めする。

家賃滞納で裁判を起こされても、和解して住み続けられる可能性はゼロではありません。住み続けたい場合には、判決が出るより前になるべく早めに原告(貸主側)に連絡しましょう。

また、借金も抱えている方の場合、債務整理をすれば借金自体を軽減できる可能性もあります。借金が軽減できれば、その分家計に余裕が出てきて、家賃をもう滞納せずに済むかもしれません。

借金もあるという方は、債務整理について、相談だけでもしてみませんか?

アディーレ法律事務所では、債務整理についてのご相談を無料で受け付けております。また、アディーレ法律事務所では、万が一

- 自己破産において免責不許可となった

- 民事再生において再生不認可となった

- 任意整理において所定のメリットがなかった

場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年12月時点。ただし返金の対象外となる例外ケースがあります)。

借金にお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。