「離婚協議書の『清算条項』って何だろう?サインしたらどんなデメリットがある?」

離婚協議書に限らず、トラブルを解決する際の合意書などには、書面の最後に「清算条項」を入れることが多いです。

「清算条項」は、後になって再びトラブルが起きること(トラブルの蒸し返し)を防ぐために入れるものですので、合意の内容に全て納得出来ているのであれば積極的に入れるべき条項です。

ただ、合意の内容を勘違いしていたような場合には、改めて相手に何かを請求しようと思っても、清算条項があると請求が困難になります。

そのため、離婚協議書などにサインをする際には、請求し忘れている項目がないかをしっかりと確認することが大切です。

この記事を読んでわかること

- 清算条項の意味

- 後から不倫が発覚した場合の慰謝料

- 清算条項と財産分与のやり直し

- 清算条項と養育費

ここを押さえればOK!

離婚後に配偶者の不倫が発覚した場合、慰謝料請求が可能かどうかは以下の3点がポイントになります:

1 離婚と不倫に関連があるか

2 慰謝料請求について時効が完成していないか

3 離婚協議書に清算条項が入っていないか

清算条項がある場合、原則として後から慰謝料請求や財産分与のやり直しはできません。ただし、重要な事実を隠されていた場合など、例外的に認められるケースもあります。

一方、養育費については清算条項があっても、予見できなかった事情の変更があれば後から請求できる可能性があります。

離婚協議書作成時は慎重に内容を確認し、疑問点は弁護士に相談することが重要です。

離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

「清算条項」とは?

夫婦が話し合って離婚をする際には、慰謝料や財産分与などについて取り決めをして、『離婚協議書』を作成することが多いです。

離婚協議書を作成する際は、協議書の最後に「当事者双方は、本件離婚に関し、本書面に記載する事項以外のほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認し、今後は財産分与・慰謝料など名目を問わず、互いに何らの財産その他の請求をしない」などの条項を入れ、離婚後に改めてお互いが相手に対して何らかの請求をすることを防止します。

これが「清算条項」です。

離婚協議書について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

実は離婚前に不倫をしていた!後から慰謝料の請求はできる?

それでは、離婚前に実は配偶者が不倫をしていたことが離婚後に発覚したという場合、後から慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

離婚後に不倫の慰謝料を請求する場合、問題になるのは次の3点です。

- 離婚と不倫に関連はあるか

- 不倫の慰謝料請求について時効が完成していないか

- 離婚協議書に清算条項が入っていないか

それぞれについてご説明します。

(1)離婚と不倫に関連はあるか

実は、配偶者が離婚する前に不倫をしていたという場合であっても、その時点で夫婦関係が完全に破綻していたようなケースでは、慰謝料の請求は認められません。

そもそも不倫の慰謝料というのは「夫婦の円満な共同生活を侵害されたことの精神的苦痛」を慰謝するためのものですので、前提となる夫婦の円満な共同生活が存在している必要があるからです。

離婚前の別居していた間に夫が不倫していたようです。

その場合には、慰謝料は請求できませんか?

別居したということだけで、夫婦関係が破綻していたかどうかは決まりません。

例えば、もう離婚することが決まっており、その準備としての別居中に不倫をしたのであれば、慰謝料の請求ができない可能性が高いでしょう。

他方、多少夫婦仲がぎくしゃくしていたとしても、一方が修復を望んでおり一旦頭を冷やすために一時的に別居していた、という場合であれば慰謝料の請求ができる可能性もあります。

不倫をされた当時は不倫に気が付かなかったけれど、後から思い起こせば、不倫が始まった時期から夫婦仲が悪くなっていった、というようなケースでは、慰謝料を請求できる可能性があります。

判断に迷うケースでは弁護士に相談することをお勧めします。

(2)慰謝料請求について時効が完成していないか

不倫など、離婚の原因を作った配偶者に対する慰謝料は、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、請求できなくなってしまいます。

では、離婚後に不倫が発覚した場合にはどうなるのでしょうか。その場合の慰謝料請求権の時効は次のとおりです。

- 配偶者と不貞の相手方との不貞行為から20年

- 配偶者の不貞行為が判明した日から3年間 のいずれか早い時点。

※なお、2020年3月31日までに、不貞行為時から20年が経過している場合は、「除斥期間の経過」により不貞の慰謝料を請求する権利は消滅しています。

離婚前に実は不倫をしていたという場合に慰謝料を請求するのであれば、まずはこの期間を経過していないか確認しましょう。

離婚後に、実は婚姻中に不倫をしていたことが分かったという場合、元配偶者に慰謝料を請求する際の時効は、不貞行為の事実を知った時から3年(又は不貞行為の時から20年のどちらか早い方)です。 時効は、誰に何を請求するかによって、完成時期が異なりますので、実際に慰謝料を請求したいという場合には、弁護士に確認することをお勧めします。

離婚慰謝料の時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)離婚協議書に清算条項が入っていないか

離婚後の慰謝料の請求について、一番問題になるのは清算条項です。

この点、配偶者の不倫を知っていたのに、あえて慰謝料を請求せずに清算条項のある離婚協議書にサインをした場合には、後から慰謝料を請求することはできません。

他方、離婚前には不倫の事実をまったく知らなかったような場合には、清算条項があったとしても、離婚後に慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚後の慰謝料請求が認められた実際の裁判例をご紹介しましょう。

東京地方裁判所判決平成28年6月21日

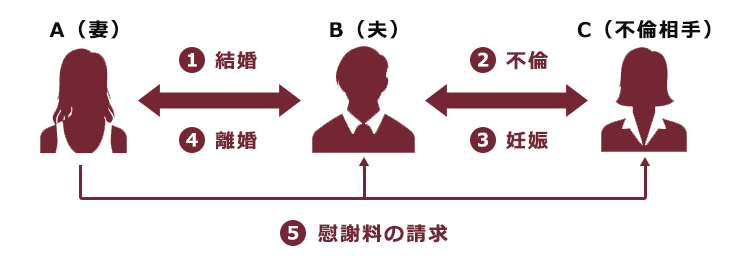

3者の関係と時系列は、上の図の通りです(※A、B、Cは全て仮名です)。

AとBは離婚をする際、養育費などについて取り決めた上「本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの請求をしないことを確認した」という清算条項のある離婚協議書を作成していました。

ですが、Aは離婚後にCがBの子供を妊娠していることなどを知り、清算条項は無効であると主張して、BとCに対して慰謝料を請求しました。

裁判所は、次の理由から、AのB・Cに対する慰謝料の請求を認めました。

- 幼子のいる夫婦の有責配偶者からの離婚請求は一般的には認められないこと

- そのような離婚には慰謝料の支払を伴うこと

- BがCとの不貞関係やCの妊娠の事実を隠して、Aに清算条項のある離婚協議書を署名させたのは、慰謝料の支払を免れてCとの再婚を果たすためであったと認められること

- 清算条項は、Aの要素の錯誤(※)により無効であること

(※)錯誤…重要な事実に関する勘違いのことです。

そのような勘違いがなかったら意思表示をしなかったという場合には、意思表示は無効となります(※民法改正により現在は取消しができることになります)。

この裁判例のように、慰謝料を請求するための前提となる事実について、騙されていた、又は重要な事実を隠されて勘違いしていた場合などは、清算条項があっても慰謝料の請求が認められる可能性があります。

ただ、一旦清算条項のある離婚協議書にサインをしてしまうと、一般的にそれを覆すことは困難といえるでしょう。

相手としても、清算条項を盾に慰謝料の請求には簡単には応じないでしょうし、そうなれば基本的には裁判などをしなくてはいけないことになります。

後になって離婚協議書の効力を争うよりも、離婚協議書を作成する前に、慰謝料請求ができる場合ではないかを慎重に確認しましょう。

清算条項を入れなければ、後から慰謝料の請求はできますか?

清算条項を入れない方が良いのでしょうか?

清算条項がなければ後から請求することも出来ますが、清算条項を入れないということは、自分が請求されてしまう余地も残します。トラブルの蒸し返しを防止するためにも、清算条項自体は入れることをお勧めします。

清算条項がある場合の財産分与のやり直しは?

次に、清算条項のある離婚協議書を作成した場合の財産分与のやり直しについてご説明します。

この場合も、清算条項が入っている以上、後から財産分与のやり直しをすることは基本的にはできません。

ただし、相手が意図的な財産隠しをしていた場合などは、財産分与のやり直しを求めることが出来る可能性があります。

清算条項が無効とされ、財産分与のやり直しが認められた裁判例をご紹介します。

東京地方裁判所判決平成18年10月16日

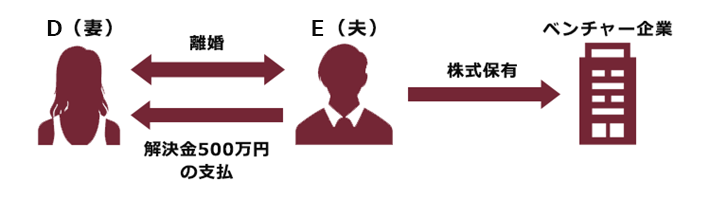

本件では、まず、D(仮名)とE(仮名)は離婚の裁判にて離婚を合意しました。

そして、離婚に際してEからDに対して500万円の解決金を支払うこと、DE間にその他の債権債務はないという清算条項に関する合意をしたという事例です。

Eは、裁判当時、自らが勤務するベンチャー企業の株式を保有していましたが、同社の株式は譲渡制限付きの未上場株式であったことから、Dは、同株式については財産的価値がないものと考えていました。

ところが、まさに和解当日にベンチャー企業が上場し、Eは保有していた株式の一部を売却して少なくとも7800万円の支払を受けました。

Eは、離婚裁判中、ベンチャー企業が上場申請中であることなどを隠していたのです。

そこで、Dが、和解で取り決めた500万円の解決金の支払については、財産分与の対象となる株式の価値について錯誤があるため、解決金の支払と清算条項は無効であると主張したのです。

裁判所は、次のとおり判断して、解決金の支払と清算条項は無効であると認めました。

- DはEには給料以外に大した財産がなく、ベンチャー企業の株式も譲渡・換金ができず、財産価値は大してないと判断していたこと

- 当時、株式の上場申請の手続きが進められており、売り出しが可能となり、Eが保有する株式の財産価値の増大が見込まれる状態にあると認識していれば、株式の財産価値は大してないとは判断しなかったこと

この裁判例のように、財産分与の対象となる財産について騙されていたようなケースでは、清算条項があったとしても、財産分与のやり直しができる可能性があります。

とは言え、慰謝料の請求と同様、やり直しを求めるには最終的には裁判で争うことになる可能性が高いですから、後で争うのではなく財産分与の時点でしっかりと相手の保有する夫婦の共有財産を把握することが大切です。

財産分与の請求権は離婚から2年で時効にかかります。

離婚後に財産分与のやり直しがしたいと思った時は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

清算条項がある場合、後から養育費の請求はできる?

これまで、慰謝料の請求や財産分与のやり直しについて、清算条項がある場合には原則として難しいということをご説明しました。

ですが、養育費の請求に関しては、清算条項がある場合でも離婚後に請求することが可能な場合があります。

| 清算条項がある場合 | |

| 慰謝料の請求 | × (例外的なケースでは〇) |

| 財産分与のやり直し | × (例外的なケースでは〇) |

| 養育費の請求 | ケースバイケース |

民法は次のように規定しています。

民法第881条(扶養請求権の処分の禁止)

参考:民法|e-Gov法令検索

扶養を受ける権利は、処分することができない。

養育費の支払いはないと定めて清算条項のある離婚協議書を作成した場合であっても、その当時に予見できなかった事情の変更などが生じれば、後々養育費を請求できる可能性があります。

養育費はいくらくらい請求できるんでしょうか。

養育費の金額は、親の収入などによって異なります。

基本的には、裁判所で用いられている「養育費算定表」を参考にすると良いでしょう。

次のサイトで、養育費の目安を簡単に確認できますのでぜひお試しください。

【まとめ】清算条項のある離婚協議書を作成しても、慰謝料の請求・財産分与のやり直し・養育費の請求ができることもある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 「清算条項」とは、合意の当事者間の合意で取り決めた以外の債権債務がないことを確認し、トラブルが蒸し返されることを防ぐための条項である。

- 清算条項のある離婚協議書にサインをすると、後日、原則として慰謝料の請求や財産分与のやり直しを求めることができない。他方、未成熟の子の養育費の請求はできる。

- 離婚の際に一方当事者が不倫の事実などを隠しており、慰謝料の支払を免れて別の相手と再婚するために清算条項付きの離婚協議書を作成したようなケースでは、慰謝料の請求が認められる可能性がある。

- 離婚に際して意図的な財産隠しなどをしていたような場合には、財産分与のやり直しを求めることができる可能性がある。

- 子供の養育費を請求する権利は放棄できないため、清算条項のある離婚協議書を作成していたとしても、事情によっては離婚後に養育費を請求できる可能性がある。

清算条項のある離婚協議書を作成した後で慰謝料の請求・財産分与のやり直しを求めることは不可能ではありませんが、かなり難しいでしょう。

離婚協議書は、本当にこの内容で良いのか、しっかりと注意しながら作成することをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年9月時点)。

離婚前に離婚協議書の内容でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談下さい。