「人身事故を起こしてしまったら、罰金を払わないといけないんだよね?免許も取り消されてしまうのかな……」

人身事故を起こすと、免許の点数が加算され、免許停止や免許取消しとなることがあります。

また、懲役刑・禁錮刑・罰金刑が科されたり、被害者への損害賠償責任も発生します。

さらに、事故に対して不誠実な態度を取ると、これらの処分や責任の内容が、さらに重くなることもあります。

この記事では、次のことについて、弁護士が解説します。

- 人身事故の概要や物損事故との違い

- 人身事故で運転免許に加算される点数

- 人身事故を起こしてしまった場合の3つの責任

- 人身事故直後の対処法

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

人身事故とは

まずは人身事故の定義について解説いたします。

(1)被害者にけがをさせたり死亡させたりした場合の交通事故

人身事故とは、被害者にけがを負わせたり、死亡させたりした交通事故のことをいいます。

人身事故を起こすと、「行政処分・刑事責任・民事責任」として、免許の点数加点、反則金、刑罰、損害賠償などの対象となります(詳細は後でご説明します)。

免許の点数については、基礎点数と付加点数の合計が一定点数以上になると免許停止や免許取消しになります。

付加点数は、「基礎点数にさらにプラスする点数」ですが、人身事故の場合、必ず、付加点数の加点もされます。

(2)人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故には次のような違いがあります。

1.損傷の対象

物損事故とは、車などの物にだけ損傷を与える交通事故をいいます。

人と物の両方に損傷を与えた場合には、人身事故となります。

2.刑事責任

人身事故とは異なり、物損事故の場合は、原則として、刑事責任の対象とはなりません(他人の物や建物などを壊した場合、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立するかが問題となりますが、いずれも故意がなければ成立しません)。

3.免許の点数

人身事故は必ず免許の付加点数が加算されるのに対し、物損事故は原則として、付加点数が加算されず、無事故無違反の扱いとなります。

ただし、酒気帯び運転をして電柱にぶつかったなど、交通ルールに違反して物損事故を起こした場合は、交通ルール違反をしたことに対して基礎点数が加算されますので注意しましょう。

単に運転が下手で車をこすった等の場合は、交通ルール違反がありませんので、免許の点数は、何も加算されないことになります。

4.損害賠償

人身事故に比べて、物損事故の方が、損害賠償額が低いことが多いです。

| 人身事故 | 物損事故 | |

|---|---|---|

| 損傷の対象 | 人(または人+物) | 物だけ |

| 免許の点数(原則) | 免許点数は加算 | 免許点数は加算されない(交通ルール違反がない場合) |

| 刑事責任(原則) | 対象となる | 対象とならない |

| 損害賠償責任 | 多額になりがち | 低額になりがち |

物損事故で行政処分や刑事処分の対象になるケースも

物損事故でも、行政処分や刑事責任の対象となるケースもあります。

例えば、物損事故を起こしたのに現場から逃げると、当て逃げとして行政処分や刑事責任の対象となります。

すなわち、道路交通法72条によれば、交通事故があったときは、当該運転者や同乗者は、直ちに運転を停止して、けがをした人の救護をし、道路における危険を防止する措置(「危険防止措置」といいます。)を講じなければなりません。

また、警察に、交通事故について報告をしなければなりません。

これらのことをせずに逃走すると、当て逃げとなり、次の行政処分や刑事責任が課されます。

| 処分の種類 | 行為 | 処分の内容 |

|---|---|---|

| 行政処分(免許の点数) | 当て逃げ | 付加点数 5点 |

| 安全運転義務違反 | 基礎点数 2点 | |

| 刑事責任 | 危険防止措置をせずに現場から逃げ去った | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |

| 警察へ報告しなかった | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |

そのほかにも、他人の家に車をぶつけたなど建造物を損壊した場合も、免許点数の付加点数が加算されたり、刑事責任の対象となることがあります(道路交通法116条など)。

人身事故で運転免許に加算される点数

次に、人身事故で運転免許に加算される点数について解説します。

(1)人身事故で加算されるのは基礎点数と付加点数

人身事故を含めた交通違反では、累積方式によって、運転免許にどんどん点数が加算(加点)されていきます。

加点によって一定の基準を超えると運転免許停止や運転免許取消しの処分を受けることになります。

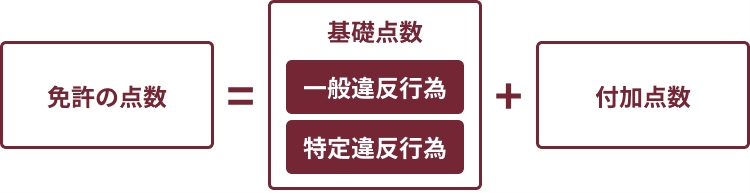

この点数には、先ほどご紹介したとおり、基礎点数と付加点数があります。

基礎点数:道路交通法違反(酒気帯び運転など)による点数

付加点数:交通事故(人にケガをさせたなど)を起こしたことによる点数

人身事故=交通事故のため、基礎点数と付加点数の両方が加点されることとなります。

(1-1)基礎点数はさらに2種類に分かれる

基礎点数はさらに、一般違反行為と特定違反行為に分かれます。

悪質かつ危険な違反行為は特定違反行為、その他の違反行為は、一般違反行為と定められています。

例えば、人身事故を起こした場合、一般違反行為となり、基礎点数として、通常は「安全運転義務違反」で2点が加算されます。

これが危険行為による事故であった場合には、特定違反行為に該当し、より高い点数が加算されます。

例えば、特定違反行為の基礎点数としては、酒酔い運転35点、救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」行為)35点といったものがあります。

(1-2)付加点数は過失の大きさ、被害の程度で点数が変わる

付加点数は、加害者の過失の大きさ、被害の程度によって、点数が変わります。

【付加点数】(道路交通法施行令別表二の三)

| 被害者の被害の程度 | 専ら加害者の過失による事故 | 左記以外の場合 | |

|---|---|---|---|

| 死亡 | 20点 | 13点 | |

| 傷害 | 全治3ヶ月以上又は後遺障害あり | 13点 | 9点 |

| 全治30日以上~3ヶ月未満 | 9点 | 6点 | |

| 全治15日以上~30日未満 | 6点 | 4点 | |

| 全治15日未満 | 3点 | 2点 | |

| 建造物の損壊 | |||

(2)規定の点数に達した場合は行政処分の対象に

運転免許の点数として加算される対象は、これまでの違反や事故全てではなく、

原則として3年以内の違反や事故

です(累積点数)。

3年以内の違反や事故の点数が加算された結果、累積点数が規定の点数以上に達すると、免許停止や免許取消しという行政処分の対象となります。

免許停止となると、30日~180日間、運転ができなくなります。ただし、免許停止になった人に向けた講習を受けると、免許停止の期間が一定程度短縮されます(道路交通法103条10項、同法108条の2第1項3号)。

免許取消しとなると、1~10年間、免許を再取得できなくなります(欠格期間)。免許取消処分を受けると、「運転免許取消処分書」という書類が交付されます。この書類で、違反点数や、累積点数、欠格期間などを確認できます。

どのくらいの期間、免許停止や免許取消しになるかは、1.過去3年以内の免許停止や免許取消しの前歴の回数と、2.累積点数によって決まります。

【免許停止となる場合】

| 過去3年以内の前歴(免許停止・免許取消し等)の回数 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 累積点数 | 前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回 | 前歴4回以上 |

| 2点 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | ||

| 3点 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | ||

| 4点 | 停止60日 | 停止150日 | |||

| 5点 | |||||

| 6点 | 停止30日 | 停止90日 | |||

| 7点 | |||||

| 8点 | 停止120日 | ||||

| 9点 | 停止60日 | ||||

| 10点 | |||||

| 11点 | |||||

| 12~14点 | 停止90日 | ||||

表の見方:

累積点数と前歴の回数が交わるところが、免許停止の日数です。

例えば、累積点数7点、前歴なしであれば、30日間の免許停止となります。

免許停止処分を受けるまでの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。

【免許取消しとなる場合】

免許取消しの場合、当該違反行為が、一般違反行為か、特定違反行為のどちらかであるかによって、次の表のとおり、免許の再取得ができない期間(欠格期間)などが異なります。

【一般違反行為の場合】

※過去に免許取消しの前歴がある人が、前回の処分の欠格期間が満了してから5年以内に、再度、免許の取消し処分を受けた場合、通常よりも欠格期間が延長されます。

( )内は、その延長された場合の欠格期間を示しています。

| 過去3年以内の前歴(免許停止・免許取消し等)の回数 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 累積点数 | 前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 |

| 4点 | 欠格期間1年(3年) | |||

| 5~9点 | 欠格期間1年(3年) | |||

| 10~14点 | 欠格期間1年(3年) | 欠格期間2年(4年) | ||

| 15~19点 | 欠格期間1年(3年) | 欠格期間2年(4年) | ||

| 20~24点 | 欠格期間2年(4年) | 欠格期間3年(5年) | ||

| 25~29点 | 欠格期間2年(4年) | 欠格期間3年(5年) | 欠格期間4年(5年) | |

| 30~34点 | 欠格期間3年(5年) | 欠格期間4年(5年) | 欠格期間5年(5年) | |

| 35~39点 | 欠格期間3年(5年) | 欠格期間4年(5年) | 欠格期間5年(5年) | |

| 40~44点 | 欠格期間4年(5年) | 欠格期間5年(5年) | ||

| 45点~ | 欠格期間5年(5年) | |||

【特定違反行為の場合】

※過去に免許取消しの前歴がある人が、前回の処分の欠格期間が満了してから5年以内に、再度、免許の取消処分を受けた場合、通常よりも欠格期間が延長されます。

( )内は、その延長された場合の欠格期間を示しています。

| 過去3年以内の前歴(免許停止・免許取消し等)の回数 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 累積点数 | 前歴なし | 前歴1回 | 前歴2回 | 前歴3回以上 |

| 35~39点 | 欠格期間3年(5年) | 欠格期間4年(6年) | 欠格期間5年(7年) | 欠格期間6年(8年) |

| 40~44点 | 欠格期間4年(6年) | 欠格期間5年(7年) | 欠格期間6年(8年) | 欠格期間7年(9年) |

| 45~49点 | 欠格期間5年(7年) | 欠格期間6年(8年) | 欠格期間7年(9年) | 欠格期間8年(10年) |

| 50~54点 | 欠格期間6年(8年) | 欠格期間7年(9年) | 欠格期間8年(10年) | 欠格期間9年(10年) |

| 55~59点 | 欠格期間7年(9年) | 欠格期間8年(10年) | 欠格期間9年(10年) | 欠格期間10年(10年) |

| 60~64点 | 欠格期間8年(10年) | 欠格期間9年(10年) | 欠格期間10年(10年) | |

| 65~69点 | 欠格期間9年(10年) | 欠格期間10年(10年) | ||

| 70点以上 | 欠格期間10年(10年) | |||

参考:行政処分基準点数|警視庁

人身事故を起こしてしまったときの3つの責任

人身事故を起こすと、次の3つの責任を負います。

- 行政処分:点数加算・反則金

- 刑事責任:罰金刑や禁固刑、懲役刑

- 民事責任:損害賠償

順に、ご説明します。

(1)行政処分は点数加算と反則金

人身事故における免許停止や免許取消しなどの行政処分は、道路交通の安全確保を目的に、公安委員会によって行われます(道路交通法103条)。

また、行政処分としては、反則金の制度もあります。

行政処分における反則金制度

反則金は道路交通違反のうち、点数が6点未満の軽微な違反に認められるもので、一定期間内に所定の反則金を支払うことで刑事責任が免除される制度です。

反則金の金額は、3000円~4万円となっており、車種や違反行為の内容によって、金額が異なります。

違反をしたら、お金を払わなければならないという点で、反則金と罰金は似ていますが、反則金は、行政処分として下されるものであり、刑事責任として科される罰金とは異なります。

すなわち、罰金刑の場合は、前科になりますが、反則金の場合は、前科になりません。

重い違反行為には、いわゆる赤切符(告知票・免許証保管証)が切られ、反則金の対象である違反行為の場合には、いわゆる青切符(交通反則告知書)が切られます。

例えば、一時停止違反などは青切符ですが、ひき逃げは、赤切符となります。

- 罰金刑:前科になる

- 反則金:前科にならない

反則金を納付しない場合には、刑事手続きに移行します。

刑事手続きに移行すると、刑事罰(罰金刑や懲役刑など)が科される可能性があります。

参考:反則金の納付|警視庁

(2)刑事処分は罰金刑や禁錮刑、懲役刑

人身事故を起こすと、「自動車運転死傷行為処罰法」(※)違反あるいは「道路交通法」違反、「刑法」違反によって、罰金刑、懲役刑、禁錮刑などの刑事責任を負うことがあります。

※正式名称は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

自動車運転死傷行為処罰法は、人を死傷させた場合を対象としており、道路交通法や、刑法(交通事故事件に関するもの)に比べ、刑事罰がより重い傾向があります。

【自動車運転死傷行為処罰法による刑事罰の一例】

| 違反行為 | 刑罰 | 根拠法 |

|---|---|---|

| 【危険運転致死傷】 ・飲酒により、正常な運転が困難な状態で運転 ・制御困難な高速度の運転など | 負傷:15年以下の懲役 死亡:1年以上の有期懲役(最高20年) | 自動車運転死傷行為処罰法2条、刑法12条1項 |

| 【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱】 飲酒運転で人を死傷+酒酔い発覚を免れる行為 | 12年以下の懲役 | 自動車運転死傷行為処罰法4条 |

| 【過失運転致死傷】 自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷 | 7年以下の懲役もしくは禁錮、又は100万円以下の罰金 (傷害の程度が軽いときは、情状により、刑が免除される場合あり) | 自動車運転死傷行為処罰法5条 |

(3)民事責任は損害賠償

人身事故を起こすと、民事責任として、民法709条に基づき、被害者に与えた損害について損害賠償の支払い義務が生じます。

損害賠償の内容としては、一般的に次のようなものがあります。

- 治療費

- 入院費

- 通院交通費

- 事故に遭わなければ得られたはずの収入(休業損害や逸失利益)

- 事故で負った精神的苦痛の損害に対する慰謝料

- (相手の車両を損傷させた場合は)車両の修理費など

最低限の補償は、強制加入となっている自動車損害賠償責任保険(自賠責)から賄われます。

しかし、自賠責による損害額の支払いだけでは、損害全額の支払いには足りないことがほとんどですので、自賠責による支払いを超える部分は、通常は、本人が加入している任意保険から賠償することになります。

任意保険に加入していない場合には、自身の収入や貯金などから損害金を支払うことになります。

人身事故を起こしてしまったときの対処法

次に、万が一、人身事故を起こしてしまったときの対処法をご紹介します。

被害者の救護

救急車を呼ぶ

二次被害の防止

警察に事故を報告

連絡先を確認

目撃者の確保

現場の証拠写真

保険会社に連絡

(1)被害者を救護し、救急車を呼ぶ

何より大切なのが、被害者の救護です。

被害者のけがの状況を確認し、速やかに安全な場所に誘導するなど、危険防止措置を取りましょう。そして、速やかに救急車を呼びましょう。

(2)道路上の危険を取り除き、二次被害を防ぐ

交通量の多い場所では、後続車両による二次被害が発生することもあるので、道路上の危険を取り除いておく必要があります。

例えば、自動車は動かせるのであれば、通行の妨げにならないところまで移動させるとよいでしょう。

自動車が動かせない状況ならば、ハザードランプ点灯、発煙筒・三角表示板の使用などで、周囲に事故を知らせましょう。

これらの処置が終わったら、車内には残らず、少し離れた安全な場所に避難しましょう。

人身事故を起こしたのに、被害者の救護や危険防止措置を行わなかった場合は、以下の刑罰が科される恐れがあります。

- 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第72条第1項前段、同法117条1項)

- 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(当該運転者の行為に起因して死傷が発生した場合。道路交通法72条第1項前段、同法117条2項)

また、被害者の救護や危険防止措置を行わないと、慰謝料の金額が増額される可能性があります(東京地裁判決平成16年2月25日、東京地裁判決平成15年5月12日など)。

(3)警察に事故を報告する

事故の大小を問わず警察への連絡は義務なので、事故を速やかに警察に報告しましょう。

警察への連絡を怠ると3ヶ月以下の懲役刑又は5万円以下の罰金刑が罰則として科される恐れがあります(道路交通法第72条1項後段、第119条1項10号)。

さらに、警察への届け出をしていないと、保険を使用する際に必要となる事故証明書の発行がされないことになっていまします。

警察への報告する義務があるのは、主に次のものです。

- 事故発生の日時と場所

- 死傷者・負傷者の数及び負傷の程度

- 壊れた物やその状況

- 車両に積んでいる物

- 事故への対応の内容

(4)お互いの連絡先を確認し合う

今後の対応のため、被害者の氏名・住所・連絡先・車のナンバーなどの情報を確認し、こちらの情報も伝えましょう。

口頭だけではなく、免許証を提示するとお互いの情報を確実に把握でき、被害者に安心感を与えることができます。

(5)目撃者を確保し、現場の証拠写真を保存する

刑事責任における刑罰や、民事責任における損害賠償の金額を決める際に、どのような事故状況だったのかということが重要となってきます。

その際、目撃者の証言が貴重な証拠になります。

加害者や被害者と利害関係のない第三者の証言は特に信用性が高く有用です。

目撃者をみつけたら、目撃者の氏名や住所、連絡先などの情報を控えておくとよいでしょう。

また、事故の様子を画像や動画に記録しておくと、被害者と意見が食い違ったときに主張を裏づけてくれる可能性があります。

(6)保険会社へ連絡をする

次に、自身が加入している任意保険会社に連絡しましょう。

加害者と被害者の双方が任意保険に加入しているなら、当事者同士よりも保険会社を通じてのやり取りのほうが、事故後の処理がスムーズに進みやすいです。

保険会社への連絡が遅れると、被害者への対応も遅れ、心証を悪くするリスクがあります。

保険会社に事故の連絡をしただけでは等級への影響はありません。

【まとめ】人身事故を起こしたら、警察や保険会社などへ連絡を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 人身事故とは、被害者にケガを負わせたり死亡させたりした交通事故のこと。

- 人身事故と物損事故の主な違いは次の表のとおり。

| 人身事故 | 物損事故 | |

|---|---|---|

| 損傷の対象 | 人(または人+物) | 物だけ |

| 免許の点数(原則) | 免許点数は加算 | 免許点数は加算されない(交通ルール違反がない場合) |

| 刑事責任(原則) | 対象となる | 対象とならない |

| 損害賠償責任 | 多額になりがち | 低額になりがち |

- 人身事故を起こすと、運転免許に点数が加算される。

3年間の点数が一定以上になると、免許停止や免許取消しの処分を受ける。

- 人身事故を起こすと次の3つの責任を負う。

- 行政処分:点数加算・反則金

- 刑事責任:罰金刑や禁固刑、懲役刑

- 民事責任:損害賠償

- 人身事故を起こしたら、次の対応を取る。

- 被害者を救護し、救急車を呼ぶ

- 道路上の危険を取り除き、二次被害を防ぐ

- 警察に事故を報告する

- お互いの連絡先を確認し合う

- 目撃者を確保し、現場の証拠写真を保存する

- 保険会社へ連絡をする

物損事故に比べ、人身事故は責任が重い傾向にあります。安全運転を心がけ、事故を起こさないよう気を付けましょう。