「加害者側の保険会社から提示された慰謝料の金額が適正な金額かどうかわからない」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

加害者側の保険会社から提示された金額は必ずしも適正な金額とはいえません。

相場から見れば、かなり安い金額である場合もあります。

なぜかというと、慰謝料の算定基準には3つの基準があり、どの基準を使うかによって金額が大きく異なるケースがあるからです。そのため、安い金額となってしまう算定基準を使っている場合には、相場よりも安い金額となってしまう場合があるのです。

そこで、交通事故の被害者が、少しでも高額の慰謝料を受け取るには、慰謝料の金額の算定基準(相場)や正しい計算方法、さらに、高額な慰謝料を受けとるための請求手順などの理解が必要となります。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 交通事故の慰謝料の相場や計算方法

- 交通事故の慰謝料の請求手順

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の被害者は、ケガをしたことによって、痛みに苦しんだり、治療を強いられたりするなど、様々な精神的苦痛を受けます。

交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故でケガをしたことなどによって受けた精神的な苦痛を「損害」と考えて(民法710条)、その損害を慰藉(いしゃ)するために支払われる金銭です。

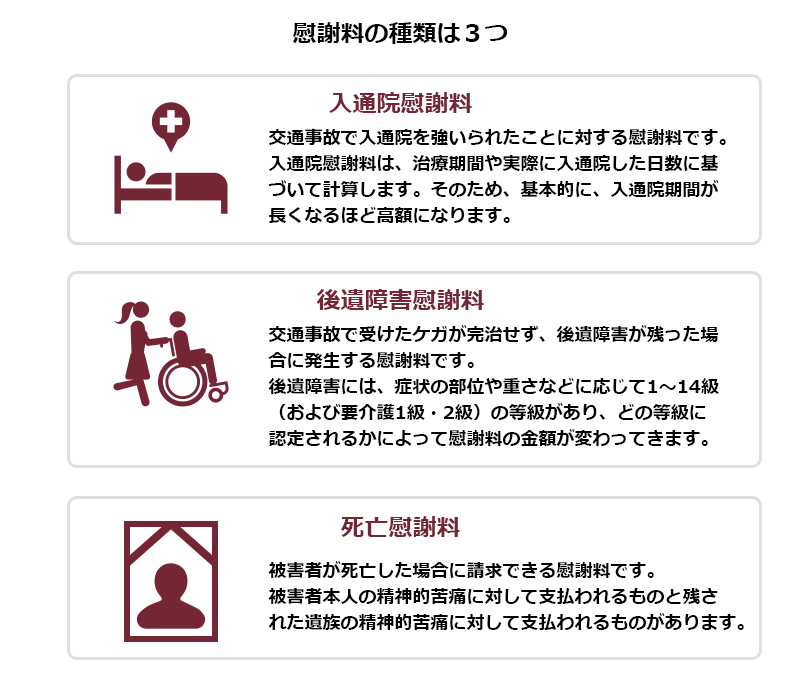

交通事故の慰謝料は3種類

交通事故によってケガをして人身的な被害を受けた場合、請求できる可能性のある慰謝料は3種類あります。

なお、物損部分(交通事故によって車や物が壊れた部分)については、通常このような精神的苦痛は発生しないと考えられていますので、原則として慰謝料は認められません。

交通事故の慰謝料が請求できる時効(期限)はいつまで?

交通事故の被害者から加害者に対する慰謝料の請求は、いつまでもできるものではありません。

民法では、「消滅時効」という簡単言うと請求期限が定められており、一定期間を過ぎ消滅時効が完成してしまうと、慰謝料請求は認められなくなってしまいます。

なぜかというと、権利があるのにそれを行使せずに放置する人まで法律上保護する必要はない、と考えられているためです。

交通事故については、少なくとも、次の2パターンに分けて考える必要があります。

- 加害者に対する請求

- 自賠責保険に対する被害者請求

それぞれ説明します。

(1)加害者に対する損害賠償請求権

加害者に対する慰謝料請求の消滅時効が完成する期間は、次の通りになります(2020年4月1日以降に発生した人身事故の場合)。

| 損害賠償請求と時効 | ||

|---|---|---|

| 事故の内容 | 時効の起算点 | 時効期間 |

| 物損事故 | 事故時の翌日 | 3年 |

| 人身事故 (後遺障害がない場合) | 事故時の翌日 | 5年 |

| 人身事故 (後遺障害がある場合) | 症状固定時の翌日 | 5年 |

| 死亡事故 | 死亡時の翌日 | 5年 |

| 加害者が分からない場合 | 事故時の翌日 | 20年 |

| その後、加害者が判明した場合 | 加害者を知った時の翌日 | 5年 |

| 事故時の翌日 | 20年 | |

| のいずれか早い方 | ||

(2)自賠責保険に対する被害者請求

交通事故によって受けた損害について、自賠責保険に支払いを請求することもできます。これを、「被害者請求権」といいます。

加害者に対する損害賠償請求権については、民法改正により5年に延長されましたが、自動車損害賠償保障法(通称:自賠法)に基づく被害者請求権の時効は3年のままです(自賠法19条)。

自賠責保険に対する被害者請求権の時効は、次のようになっています。

- 人身事故による損害(後遺障害がない場合)については事故日から3年間

- 人身事故による損害(後遺障害がある場合)については症状固定日または最後の等級認定から3年間

- 死亡事故による損害については死亡日から3年間

3年以内に請求が困難な場合には、実務上、自賠責保険に対して時効中断申請を行うことによって、中断時から新たに3年間の時効期間が進行しますので、忘れずに申請するようにしましょう(2010年3月31日以前の事故の場合の時効は2年とされており、延長した場合には2年延長ということになります)。

なお、交通事故の損害賠償については、上記の請求権の他にも、場合によっては労災保険や健康保険等についても考慮が必要です。また、治療が長期間となったり、症状固定日に争いがあったりする場合、時効の完成がいつになるのかの判断が難しいケースもあります。

交通事故における慰謝料算定には3つの基準がある

交通事故の慰謝料の金額は、法律で決まっているわけではありません。

慰謝料の金額は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準で算定されることが一般的です。

どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わってくるため、適正な慰謝料を受けとるためには、この3つの基準についても知っておく必要があります。

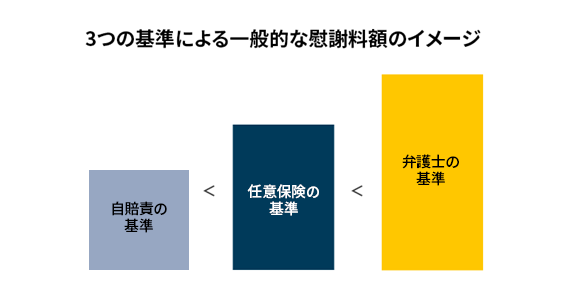

これらの算定基準による相場(目安)を比べると、一般的に次のようになります(一部例外あり)。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

このように、自賠責の基準と任意保険の基準よりも、弁護士の基準の方が高額となりやすい傾向にあります。実際に、3つの慰謝料の相場が基準によってどのように変わってくるのか見ていきましょう。

入通院慰謝料の相場と計算方法

ここで、入通院慰謝料の相場と計算方法について3つの基準で説明します。

具体的に、「事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)」で計算してみましょう。

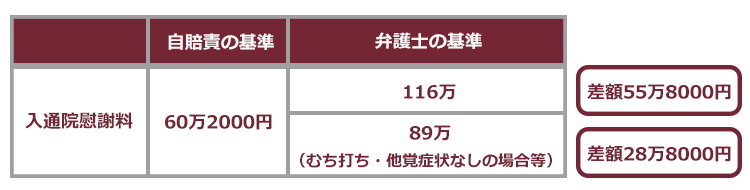

結論から言いますと、自賠責の基準と弁護士の基準では、次のような差額が生じます。

なぜこのような差額が生じるのか、被害者が治療した日数について、次の用語を用いて各基準の詳しい計算方法を説明します。

- 総治療期間:事故日から症状固定日までの日数。入通院期間と同じ

- 実通院日数:入院していた日数+実際に通院した日数

- 通院日数:自賠責保険が慰謝料算定に使う日数

(1)自賠責の基準による入通院慰謝料

自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4300円と決まっており(2020年4月1日以降に発生した交通事故。それ以前は1日4200円)、基本的な計算方法は、4300円×通院日数です。

通院日数は、被害者のケガの態様、実通院日数などの事情を考慮して計算します(通常、実通院日数×2と、総治療期間の少ない方で算定されます)。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>

6ヶ月の総治療期間に70日間実際に通院したとすると、180日(総治療日数)と140日(実治療日数×2)の少ない方が採用されます。

仮にその日数で計算すると、

4300円×140日=60万2000円 となります。

(2)任意保険の基準による入通院慰謝料

任意保険の基準による入通院慰謝料は、自賠責基準とほぼ同額か、少し上乗せされる程度です。

骨折のないむち打ち症で6ヶ月間の治療、70日間の通院の場合、任意保険の基準では、60万~65万円前後が提示されているようです。

(3)弁護士の基準による入通院慰謝料

弁護士基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表を目安にして慰謝料額が算出されることになります。

2種類の算定表があり、骨折など軽症でない場合は別表Ⅰ、むち打ち症でレントゲンやMRIといった他覚所見がないなどの軽傷の場合は別表Ⅱを用います。

縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |

入通院慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

通院が、症状に比べて長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を考慮して実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅱの場合は実通院日数の3倍程度)が入通院期間の目安となることがあります。

しかし、単純骨折等で頻繁な通院が不要で、例えば5日しか通院しなかった場合にも、5日×3.5倍=17.5日 とはなりません。このような場合には、骨折の癒合や骨折後のリハビリに必要な期間が入通院期間となります。しかしながら、加害者側の任意保険会社は機械的に3倍基準や3.5倍基準の日数を主張してくることがありますので注意が必要です。

<事故日から治療終了まで6ヶ月通院したケース(入院はなし)>

別表Ⅰの場合 116万円

別表Ⅱの場合 89万円

後遺障害慰謝料の相場と計算方法

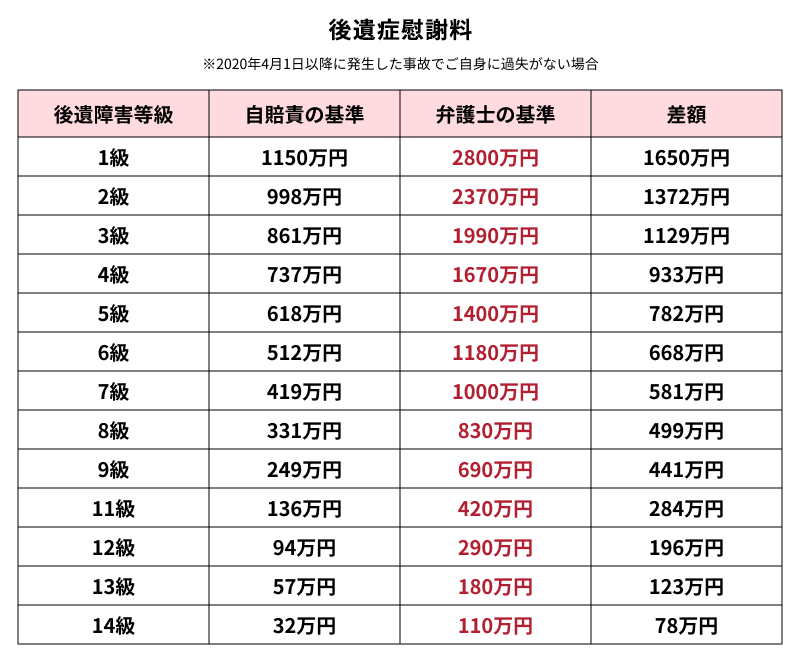

後遺障害慰謝料は、等級によって基準額が決まっているため、入通院慰謝料のように実際に計算する必要はありません。

被害者本人の後遺障害慰謝料について、自賠責の基準と弁護士の基準の相場を見てみましょう(任意保険の基準については非公開となっています)。

なお、裁判においては、重度の後遺障害の場合、本人の他に一定の近親者にも別途慰謝料請求権が認められるケースもあります。被害者の年齢や後遺障害の内容にもよりますが、100万~300万円であることが多いようです。

死亡慰謝料の相場と計算方法

次に、死亡慰謝料の相場と計算方法について自賠責の基準や弁護士の基準で比べてみましょう(任意保険の基準については非公開となっています)。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|

自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額(相場)を目安に死亡慰謝料が支払われることになります。

また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。 | 弁護士の基準では、被害者本人と近親者に対する慰謝料を合わせて計算します。 弁護士の基準では、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。

|

※ここでいう「近親者」とは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者と子(養子、認知した子、胎児を含む)をいいます。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

【具体例1】被害者本人に妻と子2人いる場合

<自賠責の基準>1350万円(400万円+750万円+200万円)

<弁護士の基準>2800万円

【具体例2】被害者本人に夫と子1人がいる場合(父母はすでに死亡)

<自賠責の基準>1250万円(400万円+650万円+200万円)

<弁護士の基準>2500万円

これまで説明したとおり、保険会社が使う「自賠責の基準」や「任意保険の基準」よりも「弁護士の基準」の方が高額になりやすい傾向にあります。

ただ、被害者本人が、加害者側の保険会社に対し、自賠責の基準や任意保険の基準での示談金から弁護士の基準への増額を求めてもと示談交渉すると、なかなか応じてくれいないのが実情です。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、通常最も高額になる弁護士の基準で賠償金を計算し、訴訟も辞さない態度で交渉を行いますので、弁護士の基準に近づけた金額での示談が期待できます。

慰謝料が増額される可能性がある4つのケース

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料ともに、具体的な事情が考慮されて、基準からさらに増額される可能性や、逆に減額される可能性もあります。

ここで、交通事故の慰謝料が増額される可能性のある4つのケースについて紹介します。

<慰謝料が増額される可能性のある4つのケース>

1.加害者に著しく不誠実な態度がある場合

加害者に著しく不誠実な態度がある場合には、慰謝料の増額が認められる可能性があります。例えば、謝罪すると言っていたにもかかわらず、謝罪をしなかった場合や謝罪をしていても裁判で不合理な供述を繰り返す場合などのケースで、慰謝料の増額が認められた裁判例(埼玉地裁判決平成24年10月22日、東京地裁判決平成23年9月16日)があります。

2.加害者に悪質な交通違反がある場合

加害者に悪質な交通違反がある場合には、慰謝料の増額が認められる可能性があります。例えば、加害者が酒気帯びかつ制限速度25km超で追突しそのまま現場から立ち去った場合などで慰謝料の増額が認められた裁判例(東京地裁判決平成20年7月22日)があります。

3.被害者の親族が極めて大きな精神的打撃を受けた場合

加害者の親族が極めて大きな精神的打撃を受けた場合には、慰謝料の増額が認められる可能性があります。裁判例では、次のような事情があった事故で慰謝料の増額が認められています(名古屋地裁判決平成14年12月3日)。

被害者(生後6ヶ月)が亡くなった交通事故で、加害者が無免許運転であること、不妊治療を受けてようやく出生した子であること、子が道路に投げ出される光景を目撃した母親がPTSDと診断され治療継続の必要があることなどを考慮し、基準から増額して、合計3000万円(本人と両親)の死亡慰謝料を認めました。

4.ケガが重大で治療に多大な苦痛を伴う場合

ケガが重大で治療に多大な苦痛が伴う場合には、慰謝料の増額が認められる可能性があります。裁判例では、次のような事情があった事故で慰謝料の増額が認められています(東京地裁判決平成15年8月28日)。

被害者(単身者・会社員・21歳女性)が高次脳機能障害等(1級3号)と1眼摘出(8級1号、併合1級)の後遺障害を負った交通事故で、生死の境をさまよい6回の大手術を受けたこと、若くして重大な障害を負ったこと、外貌にも著しい醜状が残ったことなどを考慮して、合計4000万円(本人と両親)の後遺障害慰謝料を認めました。

慰謝料が減額される可能性がある4つのケース

次に、慰謝料が減額される可能性のあるケースについて説明します。

ここで、交通事故の慰謝料が減額される可能性のある4つのケースについて紹介します。

<慰謝料が減額される可能性のある4つのケース>

1.過失相殺された場合

加害者と被害者の過失の割合に従い、慰謝料が減額されることがあります(これを「過失相殺」といいます)。例えば、交通事故を発生した原因が、加害者が70%、被害者が30%ある場合には、慰謝料が100万円であっても過失30%分が減額され、最終的に受けとれる慰謝料は70万円となる可能性があります。

2.事故前の既往症が後遺症に影響を与えている場合

交通事故より前に、別の交通事故ですでに後遺障害を負っていたなどの既往症があり、その既往症が現在の症状に影響を与えていると考えられる場合には、慰謝料が減額されることがあります(これを「素因減額」と言います)。

3.被害者がすでに賠償金を受け取っている場合

自賠責保険からすでに賠償金を受け取っている場合には、加害者側の任意保険会社に対して請求できるのは足りない部分についてのみです。そのため、すでに受領した慰謝料の分は、全体の損害賠償額から差し引かれます。

4.過剰診療とされる場合

同じようなケガをした他の被害者に比べて治療期間が長すぎたり、治療費が高額すぎたりする場合は、過剰診療とされ慰謝料が減額される可能性があります。

この場合、多くは加害者側の任意保険会社は病院に治療費を支払い済みですので、「払い過ぎ」とされた治療費については、最終的に被害者の慰謝料等の賠償金から差し引かれて調整されることとなります。

交通事故の過失割合がどのくらいになるかは、保険会社との話し合いで決めることが一般的です。保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合には、保険会社に対して過失割合の修正を求めるようにしましょう。

過失割合と過失相殺について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料を請求する方法は?一般的な手順を紹介

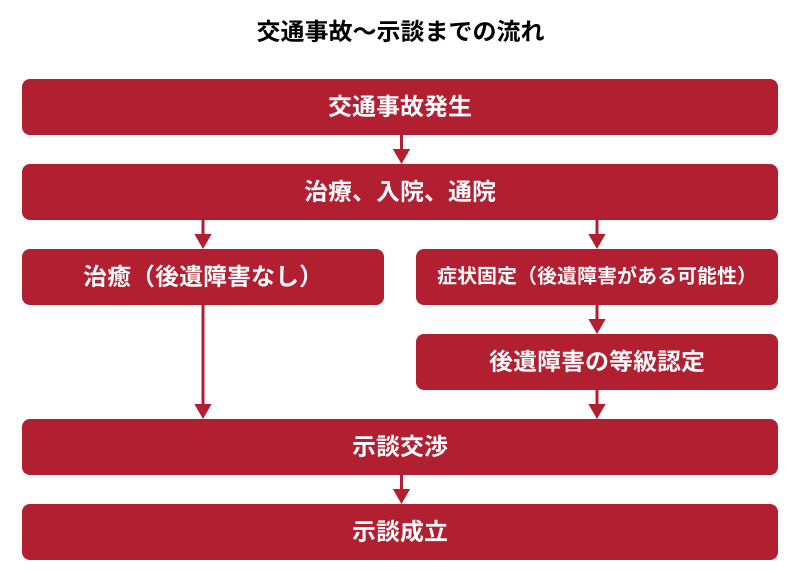

交通事故の慰謝料請求の一般的な手順は次の通りになります。

【交通事故~示談までの流れ(※)】

- 交通事故発生

- ケガが完治(もしくは症状固定)するまで治療・入院・通院を行う

- 後遺障害が残った場合には後遺障害等級認定を申請

- (後遺障害等級認定の申請を行った場合には、認定結果が分かった後、)示談交渉を始める

- 示談が成立し、慰謝料を含む示談金を受け取る

※なお、示談が成立しない場合は、交通事故紛争処理センターのあっせんなどのADR(裁判外紛争解決手続き)を利用するか、裁判所に訴訟を提起することになります。

治療が終わって完治するか、症状が残って症状固定と判断された後が、慰謝料の請求を考えるタイミングです。

なぜなら、治療が終わるまでは、完治するかどうかもわからず、後遺症が残るかどうかもわかりませんので、請求できる慰謝料の額や種類が確定しないからです。

治療が始まる前に示談を持ちかけられることもありますが、治療終了後に示談交渉を行うことをおすすめします。

また、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請も必要となります。

後遺障害等級とは後遺障害の内容に応じて、重篤なものから順に1~14級に割り振られたものをいいます。後遺障害等級次第で、慰謝料や賠償金の金額が増額される可能性もありますので、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の結果が出た後に示談交渉を行うようにしましょう。

なお、生活が苦しい場合には、まず自賠責保険から賠償金の一部(仮渡金)を受け取ったり、任意保険会社に治療費や休業損害の内払(前払い)を求めたりすることもできます。

交通事故の発生から示談までの流れや後遺障害等級認定の手続について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】交通事故の慰謝料の算定基準は3つ|どの基準を使うかで金額が異なる可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類。

- 交通事故の慰謝料の算定基準は、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3つ。一般的に、自賠責の基準<任意保険の基準<弁護士の基準で高額となりやすい(一部例外あり)。

- 弁護士の基準を使うには、弁護士への相談・依頼がおすすめです。個人で保険会社に交渉しても保険会社は弁護士の基準での示談に応じてくれることはなかなかない。

- 交通事故の慰謝料を請求する手順

- 交通事故発生

- ケガが完治(もしくは症状固定)するまで治療・入院・通院を行う

- 後遺障害が残った場合には後遺障害等級認定を申請

- (後遺障害等級認定の申請を行った場合には、認定結果が分かった後、)示談交渉を始める

- 示談が成立し、慰謝料を含む示談金を受け取る

交通事故のことは保険会社に任せておけばよいと思われているかもしれません。

しかし、交通事故について弁護士に交渉を任せることで、弁護士の基準を使い、慰謝料を増額できる可能性が高めることができます。

さらに、弁護士に示談交渉を任せることで被害者にかかる負担やストレスを軽減します。そのことによって、事故のケガなどから自分の生活を取り戻すことに集中する時間を確保することができるかもしれません。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。