交通事故で内臓にキズがつき、内臓の機能に障害が残った場合、障害の程度、日常生活に与える影響などに応じて後遺障害1~13級が認定される可能性があります。

どの等級に認定されるかによって最終手に受けとれる賠償金が大きく変わってきますので、内臓の機能障害について賠償金請求をする前に、それぞれの臓器ごとの後遺障害等級の認定基準について知っておくことがおすすめです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 肺の機能障害における後遺障害等級の認定基準

- 心臓の機能障害における後遺障害等級の認定基準

- 腹部臓器(胃、小腸、大腸など)の機能障害における後遺障害等級の認定基準

- 腎臓、尿道、膀胱の機能障害における後遺障害等級の認定基準

- 生殖器の機能障害における後遺障害等級の認定基準

- 内臓の機能障害と後遺症慰謝料の相場

- 内臓の機能障害の賠償金請求を弁護士に依頼した方がいい理由

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

- 後遺障害等級とは

- 内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級

- 肺における後遺障害等級の認定基準

- 心臓における後遺障害等級の認定基準

- 腹部臓器における後遺障害等級の認定基準

- 腎臓、尿道、膀胱における後遺障害等級の認定基準

- 生殖器における後遺障害等級の認定基準

- 内臓の機能障害の後遺症慰謝料の相場

- 内臓の機能障害の賠償金請求について弁護士への依頼をおすすめする4つの理由

- 【まとめ】内臓機能障害は、後遺症の程度によって認定される後遺障害等級が異なる

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

後遺障害等級とは

自賠責保険の根拠法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、後遺障害について、症状が重い順に1~14級の等級を定めており、この等級を「後遺障害等級」といいます。

後遺障害等級とは、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安ともなり、重い等級に認定されれば、当然、その分慰謝料や賠償金も高額となります。

内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級

内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | |

|---|---|---|

| 別表第1 | 第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| ⇒重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもので、日常生活の範囲が病床に限定されているもの | ||

| 第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |

| ⇒高度の腹胸部の障害のために、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、随時介護を要するもので、日常生活の範囲が主として病床にあるが、食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるかまたは差し支えない状態のもの | ||

| 別表第2 | 第3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| ⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のために、終身にわたりおよそ労務につくことができないもので、自宅周囲の歩行が可能または差し支えないが、終身にわたりおよそ労務に服することができない状態のもの | ||

| 第5級3号 | 胸部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |

| ⇒身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの | ||

| 第7級5号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |

| ⇒中程度の胸腹部臓器の障害のために、労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しているもので、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの | ||

| 第9級11号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |

| ⇒社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | ||

| 第11級10号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |

| ⇒一般的労働能力は残存しているが、胸腹部臓器の機能の障害が明確であって労務に支障を来すもの | ||

| 第13級11号 | 胸腹部の機能に障害があるもの | |

肺における後遺障害等級の認定基準

まずは、肺の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

肺の機能障害については、次の3つの方法で検査し、後遺障害等級の認定することが一般的です。

- 動脈酸素分圧と動脈炭酸ガス分圧の検査

- スパイロメトリーの検査

- 運動負荷試験

1.の検査で後遺障害等級を認定するのが原則です。ただし、1.で認定された後遺障害等級が2.3.で判定された後遺障害等級よりも低い場合には、2.3.で判定された後遺障害等級で認定されることになります。

なお、1.で認定された後遺障害等級が3級以上の場合は、2.3.による検査を行う必要はありません。

(1)動脈酸素分圧と動脈炭酸ガス分圧の検査結果による認定基準

動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による認定基準は、次のとおりです。

| 動脈血酸素分圧 | 動脈血炭酸ガス | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|---|

| 50Torr以下 | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの | 1級2号 (別表第1) | |

| 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 2級2号 (別表第1) | ||

| 常時介護または随時介護を必要としないもの | 3級4号 (別表第2) | ||

| 50~60Torr | 限界範囲(37~43Torr)外 | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの | 1級2号 (別表第1) |

| 呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 2級2号 (別表第1) | ||

| 常時介護または随時介護を必要としないもの | 3級2号 (別表第2) | ||

| 限界範囲内 | 5級3号 (別表第2) | ||

| 60~70Torr | 限界範囲外 | 7級5号 (別表第2) | |

| 限界範囲内 | 9級11号 (別表第2) | ||

| 70Torr以上 | 限界範囲外 | 11級10号 (別表第2) |

(2)スパイロメトリーの検査結果による認定基準

スパイロメトリーの検査結果による認定基準は、次のとおりです。

| スパイロメトリーの検査結果 | 呼吸困難の程度(※) | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|---|

| %1秒量が35以下 または肺活量が40以下 | 高度 | 呼吸機能の低下のため常時の介護が必要なもの | 1級2号 (別表第1) |

| 呼吸機能の低下のため随時の介護が必要なもの | 2級2号 (別表第1) | ||

| 常時介護または随時介護を必要としないもの | 3級4号 (別表第2) | ||

| 中等度 | 7級5号 (別表第2) | ||

| 軽度 | 11級10号 (別表第2) | ||

| %1秒量が35~55または肺活量が40~60 | 高度または中等度 | 7級5号 (別表第2) | |

| 軽度 | 11級10号 (別表第2) | ||

| %1秒量が55~70または肺活量60~80 | 高度、中等度、また軽度 | 11級10号 (別表第2) |

(※)なお、呼吸困難の程度とは、次のように判断します。

| 呼吸困難の程度 | 判断基準 |

|---|---|

| 高度 | 呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないもの |

| 中等度 | 呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同じように歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行ができるもの |

| 軽度 | 呼吸困難のため、健常者と同じようには階段の昇り降りができないもの |

(3)運動負荷試験による認定基準

これまで説明した(1)(2)の認定基準では、後遺障害等級が認定されないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められる場合には、後遺障害11級10号(別表第2)に認定される可能性があります。

心臓における後遺障害等級の認定基準

次に、心臓の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

(1)心機能が低下したもの

心機能が低下したものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号 (別表第2) | 心機能の低下により運動耐容能の低下が中等度のもの |

| ⇒おおむね6METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるもの 例えば、平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平地を急いで歩く、平地を健康な人と同じ程度で階段を上るという身体活動が制限されるもの | |

| 11級10号 (別表第2) | 心機能の低下により運動耐容能の低下が軽度のもの |

| ⇒おおむね8METs(メッツ)を超える強度の身体活動が制限されるもの 例えば、平地でいそいで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないものの、それ以上に激しいか、急激な身体活動が制限されるもの |

(2)除細動器またはペースメーカーを埋め込んだもの

除細動器またはペースメーカーを埋め込んだものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 7級5号(別表第2) | 除細動器を埋め込んだもの |

| 9級11号(別表第2) | ペースメーカーを埋め込んだもの |

(3)房室弁または大動脈弁を置換したもの

房室弁または大動脈弁を置換したものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号(別表第2) | 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |

| 11級10号(別表第2) | 抗凝血薬療法を行わないもの |

(4)大動脈に解離があるもの

大動脈に解離があるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 11級10号(別表第2) | 偽腔開存型の解離を残すもの |

腹部臓器における後遺障害等級の認定基準

次に、腹部臓器(消化器官)の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

腹部臓器の障害は、臓器にキズが残ることにより、症状固定後(時間が経過してから)に悪化する可能性があります。将来の再発も考慮して、検査をすべて受け、検査結果を多く残しておくことが重要でしょう。

(1)食道・胃における後遺障害等級の認定基準

食道・胃の機能障害についての後遺障害等級を説明します。

(1-1)食道の機能障害

食道の機能障害の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号(別表第2) | 食道狭さく(※)による通過障害があるもの |

(※)なお、食道狭さくとは、次のような場合をいいます。

| 食道狭さく |

|

(1-2)胃の機能障害

胃の機能障害の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 消化吸収障害(※) | ダンピング症候群(※) | 胃切除術後逆流性食道炎(※) |

|---|---|---|---|

| 7級5号 (別表第2) | 〇 | 〇 | 〇 |

| 9級11号 (別表第2) | 〇 | 〇 | × |

| 〇 | × | 〇 | |

| 11級10号 (別表第2) | 〇 | × | × |

| × | 〇 | × | × | × | 〇 |

噴門部または幽門部を含む胃の一部をなくし、かつ9級もしくは11級に該当しないものは、13級に認定されることになります。

(※)なお、消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎とは、次のとおりです。

| 消化吸収障害 |

|

| ダンピング症候群 |

|

| 胃切除術後逆流性食道炎 |

|

(2)小腸における後遺障害等級の認定基準

次に、小腸の機能障害についての後遺障害等級を説明します。

(2-1)小腸を大量に切除したもの

小腸を大量に切除したものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号 (別表第2) | 残存する空腸および回腸の長さが100cm以下になったもの |

| 11級10号 (別表第2) | 残存する空腸および回腸の長さが100以上300cm未満になったものであって、消化吸収障害が認められるもの(低体重が認められるもの) |

(2-2)人工肛門を造設したもの

人工肛門を造設したものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 5級3号 (別表第2) | 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの |

| 7級5号 (別表第2) | 5級3号(別表第2)に当てはまらないもの |

(2-3)小腸皮膚ろうがあるもの

小腸皮膚ろうとは、腸壁に開口した腹孔から小腸の腸液がでてきてしまうことをいいます。

小腸皮膚ろうがあるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 小腸内容が漏出する程度 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|

| ろう孔から小腸内容の全部または大部分が漏出するもの | 小腸内容が漏出することにより小腸皮膚ろう周辺に著しいびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの | 5級3号 (別表第2) |

| 上記に該当しないもの | 7級5号 (別表第2) | |

| ろう孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの | パウチなどによる維持管理が困難であるもの | 7級5号 (別表第2) |

| 上記に該当しないもの | 9級11号 (別表第2) | |

| ろう孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のもの | 11級10号 (別表第2) |

(2-4)小腸の狭さくがあるもの

小腸の狭さくがあるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 11級10号(別表第2) | 小腸の狭さく(※)があるもの |

(※)なお、小腸の狭さくとは、次のとおりです。

| 小腸の狭さく |

|

(3)大腸における後遺障害等級の認定基準

次に、大腸の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

(3-1)大腸を大量に切除したもの

大腸を大量に切除したものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 11級10号(別表第2) | 結腸のすべてを切除するなど大腸のほどんとを切除したもの |

(3-2)人工肛門を造設したもの

人工肛門を増設したものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 5級3号 (別表第2) | 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの |

| 7級5号 (別表第2) | 上記に該当しないもの |

(3-3)大腸皮膚ろうがあるもの

大腸皮膚ろうとは、腸壁に開口した腹孔から大腸の腸液がでてきてしまうことをいいます。

大腸皮膚ろうがあるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 大腸内容が漏出する程度 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|

| ろう孔から大腸内容の全部または大部分が漏出するもの | 大腸内容が漏出することにより大腸皮膚ろう周辺に著しいびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの | 5級3号 (別表第2) |

| 上記に該当しないもの | 7級5号 (別表第2) | |

| ろう孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもの | パウチなどによる維持管理が困難であるもの | 7級5号 (別表第2) |

| 上記に該当しないもの | 9級11号 (別表第2) | |

| ろう孔から少量ではあるが明らかに大腸内容が漏出する程度のもの | 11級10号 (別表第2) |

(3-4)大腸の狭さくがあるもの

大腸の狭さくがあるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 11級10号(別表第2) | 大腸の狭さく(※)があるもの |

(※)なお、大腸の狭さくとは、次のとおりです。

| 大腸の狭さく |

|

(3-5)便秘があるもの

便秘(※)があるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号(別表第2) | 用手摘便を要すると認められるもの |

| 11級10号(別表第2) | 上記に該当しないもの |

後遺障害認定にあたっては、便秘を原因とする頭痛、悪心、嘔吐、腹痛などの症状も含めて判断する。

(※)なお、便秘とは、次のとおりです。

| 便秘 |

|

(3-6)便失禁があるもの

便失禁があるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 7級5号 (別表第2) | 完全便失禁を残すもの |

| 9級11号 (別表第2) | 常時おむつの装着が必要なもの |

| 11級10号 (別表第2) | 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの |

(4)肝臓・胆のう・すい臓・脾臓における後遺障害等級の認定基準

次に、肝臓・胆のう・すい臓・脾臓の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

(4-1)肝臓の機能障害

肝臓の機能障害の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号 (別表第2) | 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつAST・ALTが持続的に低値であるもの)であるもの |

| 11級10号 (別表第2) | 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつAST・ALTが持続的に低値であるもの)であるもの |

(4-2)胆のうの機能障害

胆のうの機能障害の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 13級11号(別表第2) | 胆のうを失ったもの |

(4-3)すい臓の機能障害

すい臓の機能障害の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号(別表第2) | 外分泌機能の障害(※1)と内分泌機能(※2)の障害の両方が認められるもの |

| 11級10号(別表第2) | 外分泌機能の障害(※1)または内分泌機能の障害(※2)のいずれかが認められるもの |

| 12級13号 または14級9号(別表第2) | 軽微なすい液ろうを残したために、皮膚に痛みが生じるもの |

(※1)なお、外分泌機能の障害とは次のとおりです。

| 外分泌機能の障害 | いずれにも該当する場合 | 上腹部痛、脂肪便(常時摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)、頻回の下痢などの外分泌機能の低下による症状が認められるもの |

次のいずれかに当てはまる場合

|

(※2)なお、内分泌機能の障害とは次のとおりです。

| 内分泌機能の障害 |

|

(4-4)脾臓の機能障害

脾臓の機能障害の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 13級11号(別表第2) | 脾臓を失ったもの |

(4-5)腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠径ヘルニア・内ヘルニアがあるもの

腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠径ヘルニア・内ヘルニアがあるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級11号 (別表第2) | 常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、もしくは、立位をしたときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの |

| 11級10号 (別表第2) | 重激な業務に従事した場合など腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの |

腎臓、尿道、膀胱における後遺障害等級の認定基準

次に、腎臓、尿道、膀胱の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

(1)腎臓の機能障害

腎臓の機能障害の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 腎臓の亡失の有無 | 糸球体ろ過値(GFR)による腎機能の低下の程度 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|

| 一側の腎臓を失ったもの | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの | 7級5号(別表第2) |

| GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの | 9級11号(別表第2) | |

| GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの | 11級10号(別表第2) | |

| 上記に該当しないもの | 13級11号(別表第2) | |

| 腎臓を失っていないもの | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの | 9級11号(別表第2) |

| GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの | 11級10号(別表第2) | |

| GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの | 13級11号(別表第2) |

(2)尿管・膀胱・尿道の機能障害

尿管・膀胱・尿道の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

(2-1)尿路変更術を行ったもの

尿路変更術を行ったものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 尿路変更術の分類 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|

| 非尿禁制型尿路変更術を行ったもの | 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッドなどの装着ができないもの | 5級3号 (別表第2) |

| 上記に該当しないもの | 7級5号 (別表第2) | |

| 尿禁制型尿路変更術を行ったもの | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの | 7級5号 (別表第2) |

| 禁制型尿路変更術を行ったもの | 9級11号 (別表第2) | |

| 外尿道口形成術を行ったもの | 11級10号 (別表第2) | |

| 尿道カテーテルを留置したもの | 11級10号 (別表第2) |

(2-2)排尿障害があるもの

排尿障害があるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 排尿障害の原因 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|

| 膀胱の機能の障害によるもの | 残尿が100ml以上であるもの | 9級11号 (別表第2) |

| 残尿が50~100mlであるもの | 11級10号 (別表第2) | |

| 尿道狭さくによるもの | 糸状ブジーを必要とするもの | 11級10号 (別表第2) |

| 「シェリエ式」尿道ブジー第20番(ネラントンカテーテル第11号に相当)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの | 14級(準用) (別表第2) |

※なお、尿道狭さくのため、腎機能に障害がある場合には、腎臓の障害の後遺障害等級により認定することになります。

(2-3)畜尿障害があるもの

畜尿障害(膀胱に尿を貯めることについての障害)があるものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 障害の症状 | 尿失禁の症状 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |

|---|---|---|---|

| 尿失禁がある | 持続性尿失禁がある | 7級5号 (別表第2) | |

| 切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁がある | 終日パッドなどを装着し、かつ、パッドをしばしば交換する必要がある | 7級5号 (別表第2) | |

| 常時パッドなどを装着しなければならないが、パッドの交換までは必要としない | 9級11号 (別表第2) | ||

| 常時パッドなどの装着は必要としないが、下着が少しぬれるもの | 11級10号 (別表第2) | ||

| 頻尿(※)がある | 11級10号 (別表第2) |

(※)なお、頻尿とは次のとおりです。

| 頻尿 |

|

生殖器における後遺障害等級の認定基準

次に、生殖器の機能障害についての後遺障害等級の認定基準を説明します。

(1)生殖機能を完全に喪失したもの

生殖機能を完全に喪失したものの後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 7級13号もしくは7級13号(準用) (別表第2) | 次のいずれかに当てはまる場合

|

(2)生殖機能に著しい障害があるもの

生殖機能に著しい障害があるもの(生殖機能は残っているものの、通常の性交では生殖を行うことができないもの)の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 9級17号 (別表第2) | 次のいずれかに当てはまる場合

|

(3)生殖機能に障害があるもの

生殖機能に障害があるもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害があるもの)の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 11級10号(準用) (別表第2) | 狭骨盤または比較的狭骨盤が認められるもの (産科的真結合線が10.5cm未満または入口部横径が11.5cm未満のもの) |

(4)生殖機能に軽微な障害があるもの

生殖機能に軽微な障害があるもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害があるもの)の後遺障害等級の認定基準は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 13級11号(準用) (別表第2) | 次のいずれかに当てはまる場合

|

内臓の機能障害の後遺症慰謝料の相場

後遺症が残った場合、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることになります。

ここでは、後遺症慰謝料の3つの基準と内臓の機能障害による後遺症慰謝料の相場について解説します。

(1)後遺症慰謝料の3つの基準

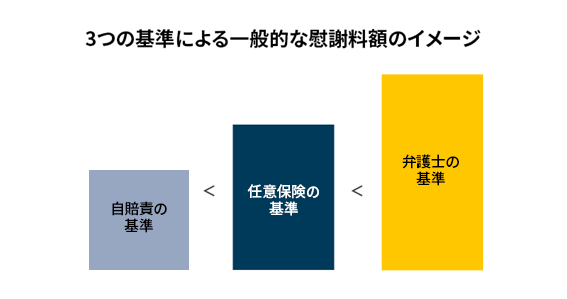

後遺症慰謝料の慰謝料の相場を知るためには、慰謝料の3つの基準について知っておく必要があります。なぜなら、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わってくるからです。

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

| 算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者にも過失がある場合などには、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 慰謝料の金額額は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

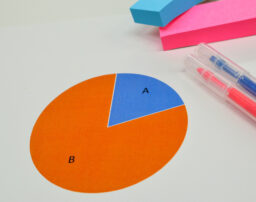

3つの基準の慰謝料額のイメージを比較すると、一般的に、次のようになります。

この図のように、基本的に、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。では、実際の後遺症慰謝料の相場について見ていきましょう。

(2)後遺症慰謝料の相場

後遺症慰謝料の金額は次のように定められています。

| 等級 | 自賠責の基準(※) | 弁護士の基準 | |

|---|---|---|---|

| 別表第1 | 1級 | 1650万円、扶養者がいるときは1850万円 (初期費用として500万円が加算されます) | 2800万円 |

| 2級 | 1203万円、扶養者がいるときは1373万円 (初期費用として205万円が加算されます) | 2307万円 | |

| 別表第2 | 3級 | 861万円、扶養者がいるときは1005万円 | 1990万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 | |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 | |

| 9級 | 249万円 | 690万円 | |

| 11級 | 136万円 | 420万円 | |

| 13級 | 57万円(57万円) | 180万円 | |

この表を見ると、自賠責の基準の相場よりも弁護士の基準の相場の方が高額であることがお分かりになるでしょう。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。

というのも被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です(被害者本人が弁護士の基準で交渉しても通常、応じてもらうことは難しいでしょう)。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、基本的には最も高額な弁護士の基準を使いますので、弁護士の基準での示談が期待できます。

弁護士への依頼でもらえる示談金が増える可能性について詳しくは、こちらをご覧ください。

内臓の機能障害の賠償金請求について弁護士への依頼をおすすめする4つの理由

内臓の機能障害は認定される後遺障害等級が高くなることもあり、他の後遺障害と比べて、賠償額が高額となる可能性があります。

少しでも多くの賠償額を獲得するためには、次の4つの理由から、弁護士への依頼をおすすめします。

【弁護士に依頼するメリット】- 後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高められる

- 過失割合を有利に修正できる可能性がある

- 賠償金の請求漏れを防ぐことができる

- 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ない可能性がある

(1)後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高められる

弁護士に依頼することで、後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めることができます。

そもそも、後遺症があれば、誰でも後遺障害等級の認定を受けることができるわけではありません。後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような資料を提出するのか、資料にどのような記載をするかが重要になります。

ここで、知ってほしいことは、後遺障害等級認定の手続は保険会社に任せることも出来ますが、保険会社はあなたのために積極的に動いてくれるわけではありません。

そのため、保険会社に任せたままにしておくと、納得のできない後遺障害等級認定結果となってしまう可能性があります。

しかし、交通事故問題に精通した弁護士は、後遺障害等級認定の申請のポイントやコツを知っています。弁護士が医師と相談して、診断書や資料の記載内容を決めることもあります。

弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができます。

(2)過失割合を有利に修正できる可能性がある

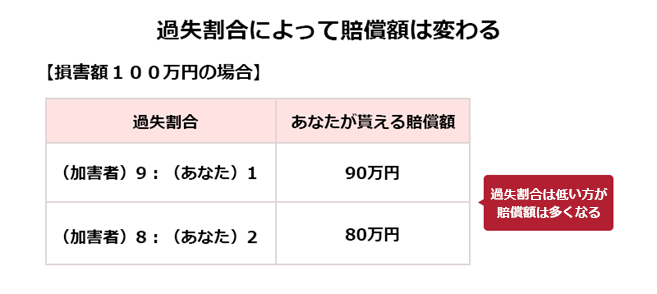

弁護士に依頼することで過失割合をあなたに有利な形に修正できる可能性があります。

そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

例えば、被害者に20%の過失・加害者に80%の過失があるとされた場合には、被害者が受け取る賠償額の20%分が減額されることになります。

ここで注意が必要なのが、加害者側の保険会社の提示する過失割合は、被害者に不利な形になっているケースも少なくないことです。

例えば、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

- 信号が赤で加害者が交差点を進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している

- 本来徐行すべきところを徐行せずに進行していたのに、加害者は徐行していたと主張している など

このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、被害者が本来受け取るべき示談金を受け取れなくなるおそれがあります。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」について詳しくは、こちらをご覧ください。

(3)賠償金の請求漏れを防ぐことができる

弁護士に依頼することで請求漏れを防ぐことができます。

例えば、交通事故でケガをし、仕事を休んだ場合には「休業損害」を請求できますが、保険会社からの提示額には休業損害が含まれていなかったり、本来請求できる金額よりも安かったりすることがあります(例:自営業や主婦には休業損害は請求できないとする保険会社もあります)。

しかし、弁護士に依頼することで、保険会社からの提示額に被害者が請求できるお金が全て含まれているかを確認します。

そのため、弁護士に依頼することで請求漏れを防ぐことができるのです。

(4)弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ない可能性がある

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。

しかし、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を心配しなくてもよい可能性があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいい(※)、弁護士費用特約が利用できる場合には被害者自身には弁護士費用を負担させることなく、弁護士に依頼できる可能性があるのです。

被害者自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いている場合の他、被害者の家族が加入する保険に弁護士費用特約が付いている場合も被害者が利用できるケースがあります。被害者自身が加入する保険以外にも、ご家族が加入する保険にも弁護士費用特約が付いていないかどうかをチェックしてみましょう。

※保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。

弁護士費用特約について詳しくは、こちらをご覧ください。

弁護士費用特約を使用しても保険料を値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。

【まとめ】内臓機能障害は、後遺症の程度によって認定される後遺障害等級が異なる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 内臓の機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級一覧

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | |

|---|---|---|

| 別表第1 | 第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |

| 別表第2 | 第3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 第5級3号 | 胸部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |

| 第7級5号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |

| 第9級11号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |

| 第11級10号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |

| 第13級11号 | 胸腹部の機能に障害があるもの | |

- 内臓の機能障害の後遺症慰謝料の相場

| 等級 | 自賠責の基準(2020年4月1日~) | 弁護士の基準 | |

|---|---|---|---|

| 別表第1 | 1級 | 1650万円 扶養者がいるときは1850万円 | 2800万円 |

| 2級 | 1203万円 扶養者がいるときは1373万円 | 2307万円 | |

| 別表第2 | 3級 | 861万円 扶養者がいるときは1005万円 | 1990万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 | |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 | |

| 9級 | 249万円 | 690万円 | |

| 11級 | 136万円 | 420万円 | |

| 13級 | 57万円 | 180万円 | |

- 内臓の機能障害賠償金請求について弁護士への依頼をおすすめする理由

- 後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる

- 過失割合を有利に修正できる可能性がある

- 賠償金の請求漏れを防ぐことができる

- 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ない可能性がある

交通事故のことは保険会社に任せておけばよいと思われているかもしれません。

しかし、保険会社に任せたままにしておくと弁護士が交渉する賠償金額よりも低い金額になったり、請求漏れが生じていたりすることもあります。

一方、弁護士に賠償金請求や後遺障害等級認定を依頼すると、保険会社に対して適切な反論ができるとともに、保険会社が提示する賠償額に請求漏れがないかをチェックするなどし、保険会社が提示する賠償額よりも増額できる可能性があります。

交通事故の被害による賠償金請求や後遺障害等級認定をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年3月時点)

交通事故の被害にあい、賠償金請求や後遺障害等級認定でお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。