「親戚が亡くなり、相続人になった…。借金があるみたいだから相続放棄がしたい。相続放棄にはどんな書類が必要?」

相続人が、相続を拒否して最初から相続人でなかったことにする手続が「相続放棄」です。

相続放棄は、一定の期間内に家庭裁判所に対して申述しなければならず、その際には、準備しなければいけない必要書類があります。

相続放棄ができる期間は限られています。

今回は、『相続放棄のための必要書類と集め方』をご説明します。

この記事を、ぜひスムーズに相続放棄の必要書類を集めることにお役立てください。

この記事を読んでわかること

- 相続放棄の申述のための必要書類

- 必要書類の取得方法

- 「出生から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」の取得方法

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

相続放棄のための必要書類とは?

相続放棄は、一定期間内に家庭裁判所に申述して、申述を受理されなければいけません。

家庭裁判所に提出すべき必要書類は決まっており、必要な書類を全てそろえなければ、手続は進みません。

(1)全てのケースで必要な書類など

まずは、相続放棄の申述をする全ての方に共通する必要書類などは、次のとおりです。

| (1) | 相続放棄申述書 | 家庭裁判所に相続放棄を申述する書面です。 書式は裁判所のHPで入手できます。 |

| (2) | 被相続人(亡くなった方)の 住民票除票又は戸籍の附表 | 相続放棄の申述は、被相続人が亡くなった時に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所にする必要があります。 相続放棄の申述を受けた家庭裁判所が、管轄を確認するために必要となります。 |

| (3) | 相続放棄をする方の戸籍謄本 | 戸籍をコンピュータ化した自治体では、「戸籍の全部事項証明書」と呼ばれます。 |

| (4) | 収入印紙800円 | 相続放棄をされる方1人につき800円です。 郵便局や法務局で購入できます。 |

| (5) | 切手 | 裁判所によって必要な金額・枚数が異なります。 事前に申述をする家庭裁判所にご確認ください。 |

〈相続放棄をされる方が成人の場合〉

参照:相続の放棄の申述書(成人)| 裁判所

〈相続放棄をされる方が未成年の場合〉

参照:相続の放棄の申述書(未成年者)| 裁判所

(2)相続人と被相続人の関係によって、その他の必要書類は変わる!

次に、相続人と被相続人(亡くなった方)との関係によって、変わる必要書類をケース別にご説明します。

これらは相続放棄を申述する方が、本当に相続人なのかを確認するために必要な書類です。

(2-1)【ケース1】あなたが、被相続人(亡くなった方)の配偶者の場合

この場合の必要書類は、先ほどの(1)~(5)に加え、次のとおりです。

(6)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の本籍地の役所で取得することができます。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。被相続人の死亡の事実さえ明らかであれば、その配偶者が相続人であることが分かるので、必要書類も(6)だけで、比較的簡単に集めることができます。

(2-2)【ケース2】あなたが、被相続人(亡くなった方)の子どもの場合

あなたの父親や母親がなくなり、あなたが相続を放棄する場合です。

この場合の必要書類は、配偶者の場合と同じ、(1)~(5)に加えて次のとおりです。

(6)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子どもは第1順位の相続人です。被相続人が亡くなった場合、原則として被相続人の配偶者と共に相続人となりますので、被相続人の死亡の事実が明らかであれば、あなたが相続人であることはすぐに分かるのです。

(2-3)【ケース3】あなたが、被相続人(亡くなった方)の孫の場合

例えば、あなたの父親がすでに亡くなっている状態で、あなたの父方の祖父母が亡くなったという場合です。

この場合、あなたは父親に代わり、父方の祖父母の財産を代襲相続します。

また、あなたの父親と父方の祖父母が一緒に事故にあって同時に死亡した(死亡の先後が分からない場合も含みます)という場合も、あなたが、あなたの父親に代わり祖父母の財産を代襲相続します。

この場合の必要書類は、(1)~(5)に加えて、次の2つです。

(6)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(7)被相続人の子ども(あなたの父親又は母親です)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の孫が相続人になるのは、被相続人の子どもがすでに死亡しているケースが典型です。ですから、裁判所としては、本当に被相続人の子ども(あなたの父親又は母親)が死亡しているのか確かめるために、(7)の書類が必要になります。

(2-4)【ケース4】あなたが、被相続人(亡くなった方)の父母の場合

あなたのお子さんが亡くなった場合です。

被相続人に子や孫などがいない場合(もともと存在しない、又は存在していたけれど被相続人よりも先に亡くなったケースなど)は、第2順位である被相続人の父母などの直系尊属が相続人になります。

この場合の必要書類は、次のとおり、ケースごとに異なります。

≪もともと被相続人に子どもがいないケース≫

(6)被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

この場合、あなたのお子さんの出生から死亡までの全ての戸籍をそろえて、あなたのお子さんには、確かに第1順位の相続人(子)がいないことを明らかにします。

≪子どもがいたけれど、被相続人(あなたのお子さん)より先(又は同時)に亡くなっているケース≫

(6)被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(7)被相続人の子どもの出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(*もしも孫がいた場合には孫の分も必要)

被相続人の父母は第2順位の相続人です。

第1順位の相続人(被相続人の子や孫など)が生きている場合、基本的には被相続人の父母は相続人にはなりません。

被相続人の父母であるあなたが本当に相続人なのか家庭裁判所が確認するために、被相続人の全ての子ども(及び孫)が被相続人より前に死亡していることを明らかにする書面が必要になるのです。

(2-5)【ケース5】あなたが、被相続人(亡くなった方)の祖父母の場合

被相続人の祖父母が相続人になるのは、次の条件をいずれも満たしている場合が典型です。

- 被相続人に子どもや孫などがいない(第1順位の相続人がいない)

- 被相続人の父母がどちらも被相続人よりも先に(又は同時に)死亡している(第2順位の相続人のうち、親等の近い者がいない)

この場合、家庭裁判所に対して、上のいずれの条件も満たすことを明らかにするために、(1)~(5)に加えて、次の書類が必要になります。

(6)被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(7)被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(*もしも孫がいた場合には孫の分も必要)

*(6)により、被相続人にもともと子どもがいないことが判明すれば、(7)は不要です。

(8)被相続人の父母の両方について、その死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(2-6)【ケース6】あなたが、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹が相続人になるのは、次の条件をいずれも満たしている場合が典型です。

- 被相続人に子どもや孫などがいない(第1順位の相続人がいない)

- 被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が、全員、被相続人より前に(又は同時に)死亡している(第2順位の相続人がいない)

これらを全て明らかにするための必要書類も増えていきます。

具体的な必要書類は、(1)~(5)に加えて次のとおりです。

(6)被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(7)被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(*もしも孫がいた場合には孫の分も必要)

*(6)により、被相続人にもともと子どもがいないことが判明すれば、(7)は不要です。

(8)被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(2-7)【ケース7】あなたが、被相続人(亡くなった方)の甥・姪・の場合

被相続人にとっての甥や姪の方が相続人になる場合とは、次のいずれの条件も満たすようなケースが典型です。

- 被相続人に子どもや孫などがいない(第1順位の相続人がいない)

- 被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が被相続人より前に(又は同時に)死亡している(第2順位の相続人がいない)

- 被相続人に兄弟姉妹(あなたの父又は母)がいたが、被相続人より前に

(又は同時に)死亡している(本来の第3順位の相続人がおらず、あなたに代襲相続が発生している)

この場合の必要書類は、(1)~(5)に加えて次のとおりです。

(6)被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(7)被相続人の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(*もしも孫がいた場合には孫の分も必要)

*(6)により、被相続人にもともと子どもがいないことが判明すれば、(7)は不要です。

(8)被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(9)被相続人の兄弟姉妹であり、本来の第3順位の相続人であるあなたの親(父又は母)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

何度か「出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本という言葉が出てきました。ここで、その意味と必要となる理由などをご説明しましょう。

【出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本】とは?

戸籍とは、日本人が生まれてから死ぬまでの親族的身分関係を公に登録・証明するためのものです。

現在の戸籍は、原則として夫婦1組及び夫婦と氏を同じくする未婚の子を1つの単位として編製されています(戸籍法6条)。

未婚の子が結婚すれば、それまでの親の戸籍から抜けて配偶者との間に新たな戸籍が編製されるなど、戸籍の内容はその時の身分関係の変化によって頻繁に変更されます。

現在の戸籍をみれば、現在の身分関係は分かりますが、その戸籍が編製される前の身分関係は分かりません。ですから、現在の戸籍をみるだけでは、相続人が誰なのか分からないことが多いのです。

例えば、AとBが結婚して、甲市を本籍地として戸籍を作ったとしましょう(筆頭者はA)。その後、AとBの間にCが生まれました。

この場合、A、B、Cは甲市にあるAの戸籍に一緒に入っています。その後、AとBが離婚して、BとCはAの戸籍から出ていきました。

このとき、Aの戸籍のBとCの欄には「除籍」(死亡や結婚など何らかの理由で戸籍から抜けること)と記載されます。

さらにその後、Aは甲市から乙市に転籍(本籍地を別の市町村に変更すること)した上でDと再婚し、乙市に新たな戸籍を作りました。そうすると、甲市にあったAの戸籍には誰もいなくなりますから、甲市のAの戸籍そのものが「除籍」となります。

このような、もともと甲市にあり、その後、除籍となったAの戸籍の内容全てを証明するものが「除籍謄本」です。

仮にその状態でAが死亡した場合、Aの最後の戸籍である乙市の戸籍を確認すれば、配偶者であるDが相続人になることはすぐに分かります。

ところが、その戸籍をみるだけでは、第1順位の相続人であるCは出てきません。

そこで、Aの相続人を探すためには、乙市にある現在のAの戸籍のほか、甲市にあったAの除籍謄本も確認しなければいけないのです。

(*A、B、C、D、甲市、乙市は全て仮名です。)

さらに、これまで戸籍法の改正により、戸籍は何度か様式が変更されています。従前の古い様式の戸籍を新しい様式の戸籍に書き換えることを「戸籍の改製」と言います。

戸籍が改製されても身分関係が従前と変わるわけではないのですが、改製の時点で死亡している方などがいる場合、改製後の戸籍には記載されません。

ですから、除籍や転籍など以外に改製によってもその前後で戸籍の内容が変わっている可能性があるのです。

この、改製される前の古い様式の戸籍を「改製原戸籍」と言います。

改製原戸籍は1つではなく「昭和改製原戸籍」と「平成改製原戸籍」があります。

かつて、戸籍には筆頭者とその配偶者、子どものほか、子どもの配偶者、孫、孫の配偶者など、複数の世代の方がまとめて記載されていました。

この様式は、昭和32年の法務省令により、現在の夫婦1組と氏を同じくする未婚の子の単位の戸籍に改製されました。この時の改製前の古い様式の戸籍が「昭和改製原戸籍」です。

さらにその後、コンピュータによる記録化が進み、平成6年の法務省令により、それまでの縦書きの戸籍から横書きの戸籍に改製されました。この時の改製前の古い様式の戸籍が「平成改製原戸籍」です。

平成の改製後に生まれた方であれば、改製原戸籍がないこともありますが、長命の方であれば、出生までに遡ると改製原戸籍の数も増えます。

このように、人が生きていると、身分関係の変化に伴い戸籍は増えていきますが、その全ての戸籍はそれぞれの記載を見れば繋がっています。

ですから、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を確認すれば、その人の相続人が誰なのかを正確に把握することができるのです。

そこで、裁判所は、相続放棄の申述をした人が、本当に相続人なのか、それより先順位の相続人がいないことなどを確認するために「出生から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)」を必要書類としているのです。

相続放棄の申述をする際に、「出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)」が必要書類となっている場合、被相続人の最後の戸籍につながる過去の全ての戸籍を順に集めなければいけませんが、これは、慣れていない方にはなかなか大変です。

しかも、集める戸籍は1人分とは限りません。

後順位の方が相続放棄をする場合は、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集め、そこで被相続人に子どもがいることが判明した場合には、その子ども全員について、出生から死亡までの戸籍を集めなければいけません(孫がいる場合には孫も分も必要です)。

途中で相続人を見落としてしまったり、出生から死亡までの戸籍が一部でもつながっていない場合には、基本的には相続放棄の申述を受理してもらえませんのでくれぐれも注意が必要です。

必要書類の取得方法

先ほどご紹介したとおり、相続放棄申述書は裁判所のHPからダウンロードすることができます。

また、家庭裁判所でもらうことができますので、プリンターがない場合などは、最寄りの家庭裁判所に行ってみてください。

さらに、これまでご説明したとおり、相続放棄の申述にあたり、様々な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本は全て、その戸籍のある本籍地の市町村役場で取得できます。

どうやら、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要のようです。

まず、どうしたら良いですか?

まずは被相続人の最後の戸籍を入手しましょう。

被相続人の最後の戸籍は、住民票の除票などで本籍地を確認し、その本籍地の市町村役場で取得します。

その後、最後の戸籍から順に出生時の戸籍まで戸籍を遡っていくのです。

戸籍を遡るというイメージがいまいち分かりません。

具体的には、どんな感じになりますか?

転籍などをしていないシンプルな例でご説明しましょう。

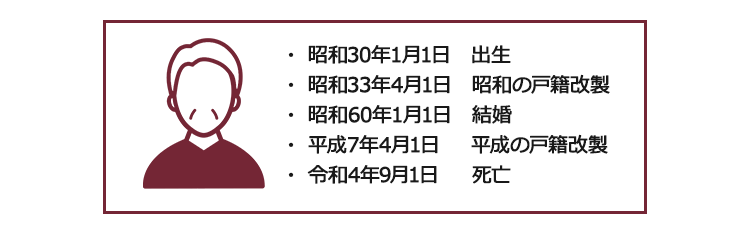

例えば、次のような男性の出生から死亡までの戸籍が必要としましょう。

*改製の時期は、各自治体により異なります。

この男性の場合、出生から死亡まで、少なくとも次の4つの戸籍があるはずです。

戸籍1 【出生時の戸籍】

昭和30年1月1日~昭和33年4月1日までの戸籍

(出生から昭和の戸籍改製)

戸籍2 【昭和の改製により編製された戸籍】

昭和33年4月1日~昭和60年1月1日までの戸籍

(昭和の改製から結婚)

戸籍3 【婚姻により編製された戸籍】

昭和60年1月1日~平成7年4月1日までの戸籍

(結婚から平成の戸籍改製)

戸籍4 【平成の改製により編製された戸籍】

平成7年4月1日~令和4年9月1日までの戸籍

(平成の改製から死亡)

(*死亡時の戸籍です。「死亡の記載のある戸籍」はこの戸籍だけです。)

戸籍を遡るには、まずは戸籍4を取得し、そこから戸籍の記載内容に従って戸籍4➡戸籍3➡戸籍2➡戸籍1と遡っていきます。

人によっては、その途中で除籍されたり転籍したりしてさらに戸籍が増えることもありますが、戸籍の内容を詳細に確認すれば、全ての戸籍は繋がるように記載できています。

例えば、このケースの戸籍4には、次の記載があります。

- 【改製日】平成7年4月1日

- 【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製

この記載を見れば、平成7年4月1日に戸籍が改製されたこと、それ以前の改製原戸籍が存在していることが分かります。ですから、次はその前の、改製原戸籍を取得します。

そして、戸籍4から遡った戸籍3には、次の記載があります。

- 改製原戸籍

- 平成六年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき平成七年四月一日消除

(*実際には縦書きです)

戸籍3に、上記以外に除籍に関する記載などがなければ、戸籍3の消除日と消除の理由が戸籍4の戸籍編製日と編製理由と合致していますので、3➡4の戸籍が繋がっていることが分かるのです。

転籍の場合は、本籍地が異なりますので、それぞれの戸籍があった本籍地に戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を請求することに注意してくださいね。

相続放棄に関する注意点などについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

【まとめ】相続放棄の申述には、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本などが必要なこともある!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 相続放棄は、家庭裁判所に対して一定の期間内に申述する方法でしなければいけない

- 相続放棄の申述に提出する必要書類がある

- 全ての方に共通の必要書類は次のとおり

(1)相続放棄申述書

(2)被相続人の住民票除票又は戸籍附票

(3)相続放棄をする方の戸籍謄本

(4)収入印紙800円(相続放棄の申述をされる方1人につき)

(5)切手 - その他の必要書類は、相続放棄をされる方と被相続人の関係によって異なる。

- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍が必要な場合や、被相続人の子の出生時から死亡時までの全ての戸籍が必要となる場合もある。

- 出生時から死亡時までの全ての戸籍を取得するには、まずは被相続人の最後の戸籍を取得した上、出生まで順に遡って取得する。

身近な方が亡くなった場合はともかく、普段あまり連絡を取っていなかった叔父・叔母などの親戚が亡くなり、突然、あなたが相続人になったと言われたらビックリするかもしれません。

相続放棄ができる期間は限られています。短い期間で相続財産の調査をして、相続放棄の手続をとるのはなかなか大変です。

今回ご説明したとおり、必要書類の収集も必要ですが、場合によっては順に戸籍を遡る必要があります。慣れていない方には大変な作業ですので、短い期間に全ての必要書類を集める自信がないという方は、早めに弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-406-848」までご連絡ください。

アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。

- 戸籍謄本の収集

- 相続人の調査

- 裁判所に対して行う相続放棄の申述

- 裁判所からの照会書に対する対応

- 相続放棄申述受理通知書の受領

- 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡

- 後順位相続人へのご連絡及びご説明

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。

もし、相続放棄のお手続が完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。

(※以上につき2023年9月時点)

アディーレ法律事務所では、相続放棄を積極的に取り扱っています。

相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-406-848」)にご相談ください。