「親が死んで相続人になったけれど、どうやら借金があるみたい…。相続放棄をしたいけれど、自分でもできる?」

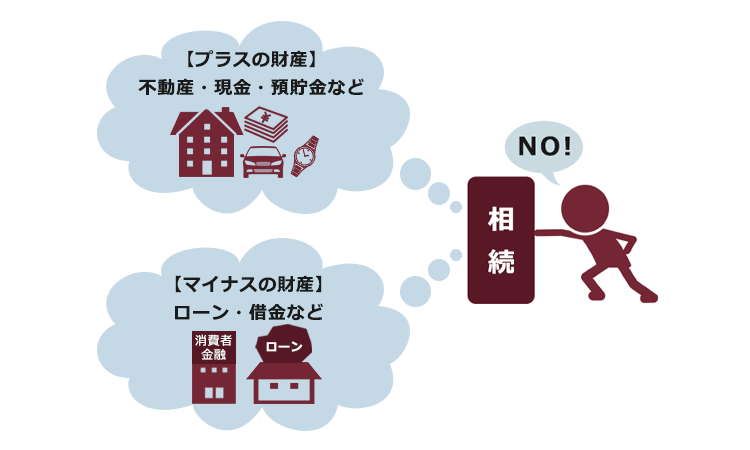

相続とは、亡くなった方(被相続人)の一切の財産を相続人が承継することです。

被相続人の財産には預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。

被相続人の財産に借金がある場合、「相続放棄」をしたいと思いますよね。

相続放棄には必要な手続がいろいろありますが、自分ですることも可能です。

ただ、1度した相続放棄は撤回できません。

まずは被相続人の財産をしっかり調べて、本当に相続放棄をすべきか検討した上で相続放棄をされることをお勧めします。

この記事を読んでわかること

- 相続放棄のメリット・デメリット

- 相続放棄の手続の流れ

- 自分で相続放棄をする時の注意点

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないこと

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の相続財産の相続を拒否して相続人でなくなることです。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリットは、主に次のような点です。

【相続放棄のメリット】

- プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合でも、一切の財産を承継しなくて良い

- 相続放棄により相続人ではなくなるため、相続人同士の争いに巻き込まれない

- 遺産分割協議をせずに相続財産を特定の相続人に相続させることができる(相続財産が分散されない) など

他方、相続放棄のデメリットは、主に次のような点です。

【相続放棄のデメリット】

- プラスの財産があっても、一切相続できない

- 後順位の相続人とトラブルになる可能性がある

- 後順位の相続人に、被相続人の財産の内容が知られてしまう など

相続放棄を検討している方が知っておくべき注意点

相続放棄をしたい方、相続放棄をするかどうかまだ決めていないけれど、相続放棄をする可能性のある方は、相続放棄には次の注意点があることを知っておいてください。

【注意点①】相続放棄には期間制限があること

【注意点②】相続放棄は家庭裁判所に申述して受理される必要があること

【注意点③】法定単純承認に当たる行為をしないこと

それぞれ、具体的にご説明します。

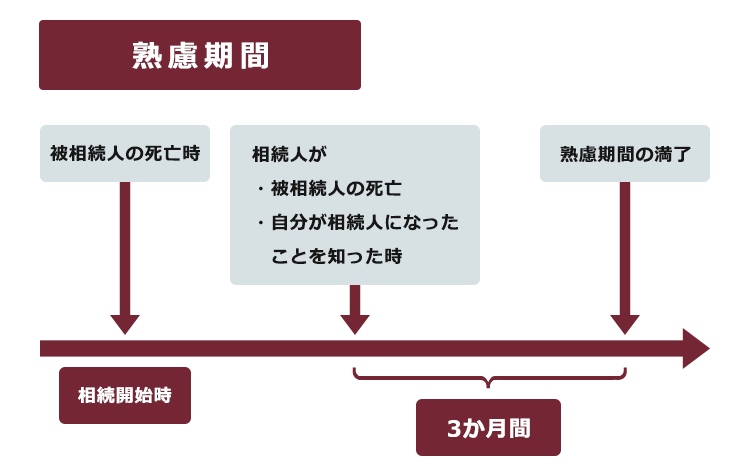

(1)【注意点①】相続放棄は 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月という期間制限がある

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をして受理される必要があります。

このような、相続放棄ができる期間のことを『熟慮期間』と言います。

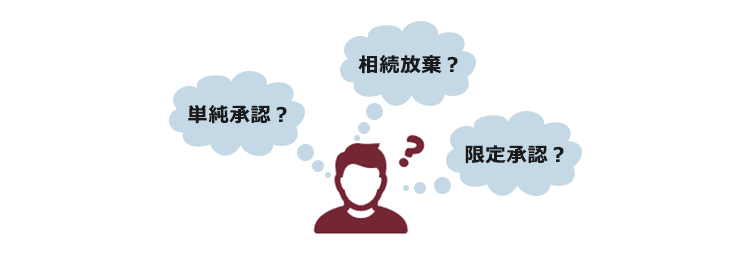

相続人は、熟慮期間内に、相続について次のいずれかを選ばなくてはいけません。

- 「単純承認」…全ての相続財産を受け継ぐこと

- 「相続放棄」…全ての相続財産を受け継がないこと

- 「限定承認」…相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐこと

熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしない場合、相続を単純承認したとみなされます(民法921条2号)。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、次の事実をいずれも知った時です。

- 相続開始の原因たる事実があったこと

- 自分が相続人になったこと

「相続開始の原因たる事実」とは、基本的には被相続人が死亡したことです(*失踪宣告など、現実の死亡以外にも相続開始の原因があります)。

熟慮期間は、家庭裁判所が認めれば延ばすことが可能です。

熟慮期間中に調査しても相続財産の詳細が分からず、相続放棄するかどうか決められないというときは、必ず、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申立て、熟慮期間の延長を認めてもらう必要があることに注意が必要です。

参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所 – Courts in Japan

漫然と時間が過ぎて、熟慮期間が経過してしまうと、基本的には相続放棄はできなくなるので注意してくださいね!

父が死亡して1年以上経っています。死亡した当時、大した財産もなかったので相続税の申告はありませんでしたし、相続放棄もせずに放置していました。

ですが、家族は誰も知らなかったのですが、実は、父が生前、友人の借金の保証人になっていたらしいのです。最近、その友人が借金の返済を滞納したらしく、突然、債権者から督促されました。

今から相続放棄はできませんか?

このようなケースでは、先ほどの熟慮期間の起算点の考え方からすると、もはや相続放棄はできなさそうですよね。

ですが、相続時にはそもそもマイナスの財産が顕在化していなかったというケースは少なくありません。

そのような場合には、形式的には熟慮期間が経過しているからといって、裁判所は全て相続放棄の申述を却下するわけではありません。

被相続人の相続財産が全くないと信じていて、そのように信じたことについて相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点を「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時(または通常これを認識しうべき時)」として、その時点から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

被相続人の死亡から長期間経ってしまった後に、相続時には調査しても分からなかったマイナスの財産が発覚したことから相続放棄をしたいという場合には、大至急、弁護士にご相談ください。

熟慮期間の起算点について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

(2)【注意点②】相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されることが必要

相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をした上で、申述を受理してもらわなくてはいけません。

単に相続人同士の話し合いで「相続を放棄する」と言うだけでは、相続人以外の第三者に相続放棄を主張することはできません。

例えば、被相続人の債権者から借金の返済を迫られたとき、必要な手続を踏んでいないと、相続放棄を理由に支払いを拒絶することはできません。

相続放棄の流れは、大まかに次のとおりです。

必要書類の収集

相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書の提出

相続放棄の申述の受理

それぞれご説明します。

(2-1)【ステップ①】必要書類の収集

家庭裁判所に相続放棄の申述をする場合、次のような書類が必要になります。

- 相続放棄申述書

- 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)

- 相続放棄の申述をする方の戸籍謄本(戸籍等の全部事項証明書)

- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本 など

相続人と被相続人の関係によっては、更に裁判所に提出する書類が増えます。

ご自身と被相続人との関係から、相続放棄のために何が必要書類になるのか早めに調べて、余裕をもって収集されることをお勧めします。

相続放棄と必要書類について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

参照:相続の放棄の申述|裁判所 – Courts in Japan

(2-2)【ステップ②】相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書及び記入例は、裁判所のHPにありますので、ご自身で申述される時は参考にすると良いでしょう。

参考:相続放棄申述書(成人)記載例|裁判所 – Courts in Japan

引用:相続放棄申述書(成人)|裁判所 – Courts in Japan

相続放棄の申述をする際は、申述人1人あたり800円の収入印紙が必要です。

収入印紙は郵便局や法務局で入手できますので、忘れずに申述書に貼付しましょう。

また、連絡用の郵便切手も必要になりますが、切手の金額や枚数は各裁判所によって異なりますので、申述を予定している家庭裁判所に事前に確認する必要があります。

(2-3)【ステップ③】相続放棄申述書の提出

必要書類がそろい、相続放棄申述書を作成したら、管轄の家庭裁判所に提出します。

管轄があるのは、被相続人(亡くなった方)の住所を管轄している家庭裁判所です。

相続放棄をされる方の住所地の裁判所ではないので注意してくださいね。

参照:裁判所の管轄区域|裁判所 – Courts in Japan

相続放棄申述書などを提出したら、家庭裁判所が書類を確認します。

相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所から本当に相続放棄をするか確認する「照会書」が送られてくることがあります。

照会書には、通常「回答書」も同封されていますので、照会内容について正直に回答してください。

(2-4)【ステップ④】相続放棄の申述の受理

相続放棄の申述が受理された場合、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。

また、あらかじめ、家庭裁判所に対して「相続放棄申述受理証明書交付申請書」を提出しておけば、相続放棄の申述が受理されたという証明書を郵送(又は交付)してもらえます(*郵送の場合には返信用切手が必要です)。

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されれば、相続放棄の手続は終了です。

他方、相続放棄の申述が却下された場合には、2週間以内に高等裁判所に対して「即時抗告」をして家庭裁判所の判断を争うことができます。

却下されることもあるんですか?どのくらいの確率で却下されますか?

裁判所によると、2020年度に全国の家庭裁判所が相続放棄の申述を認容した件数は22万7720件、申述を却下した件数は426件でした。

却下される件数は多くはありませんが、毎年、一定数は却下されていますので、十分に注意が必要です。

参照:第3表 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数|裁判所 – Courts in Japan

(3)【注意点③】絶対に法定単純承認に当たる行為をしないこと

法定単純承認とは、相続財産の全部又は一部を処分してしまうことにより「相続を承認した」とみなされ、法律上、相続放棄ができなくなることです(民法921条1号)。

例えば、次のような行為をすると、相続を承認していなくても、相続放棄ができなくなる可能性が高いです。

- 被相続人の預金を引き出して、自分のために使ってしまう

- 被相続人が他の人に貸していたお金を取り立てて、自分のために使ってしまう

- 被相続人が持っていた株式の議決権を行使する

- 被相続人が他人に貸していたマンションの家賃の振込口座を自分名義の口座に変更する

- 他の相続人との間で遺産分割協議をする など

他方、相続財産から葬儀費用、墓石の購入費、入院費などを支払ったり、壊れた不動産を修繕したり、形見分け(*一般的な価値はあるが、経済的に重要性を欠くもの)をしたりするような行為であれば、法定単純承認にはあたらない可能性が高いです。

単純承認とみなされたら相続放棄ができなくなってしまいますから、判断に悩む時は、弁護士に相談されることをお勧めします。

相続財産の処分をしてしまうと、仮に家庭裁判所に相続放棄の申述を受理されたとしても、後から債権者などから相続放棄の有効性を争われる可能性があります。

相続放棄を検討されている方は、法定単純承認に当たる行為をしないよう、くれぐれも注意が必要です。

相続放棄の申述が受理されたら、もう大丈夫?

被相続人に借金がある場合、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたからといっても、そのことが自動的に裁判所から債権者に伝わるわけではありません。

被相続人に借金がある場合、相続放棄をした後も貸主から返済を迫られることがあります。

裁判所から、「相続放棄受理証明書」を受け取っている場合には、それを見せて相続放棄をした旨を伝えましょう(*債権者側で、本当に相続放棄の申述が受理されているのか調べることもできます。相続放棄受理証明書を紛失したような場合には、債権者に事情を話して家庭裁判所に照会してもらいましょう)。

また、あなたが相続放棄をした場合には、後順位の方が相続人となります。

被相続人に借金があると、後順位の相続人が思わぬ督促を受けてしまう可能性もありますので、もしも連絡が付くようでしたら、あなたから後順位の方に相続放棄をしたことを連絡するのが良いでしょう。

相続放棄の有効性について、債権者から争われる可能性はある

相続放棄は、家庭裁判所に申述を受理されたらそれで確定する訳ではありません。

相続放棄の申述が受理されても、その後、被相続人の債権者などから、相続放棄の有効性を争われる可能性があるのです。

例えば、相続放棄の申述をする前に法定単純承認に当たる行為をしていたとします。法定単純承認をしてしまうと、もはや相続放棄はできないはずですが、家庭裁判所がそれに気が付かず、相続放棄の申述を受理する可能性はあります。

そのような場合、相続放棄後、債権者が「相続放棄は無効である」と主張して、訴訟を提起することもあるのです。

相続放棄の可能性があるという場合には、法定単純承認に当たる行為をしてはいけません。

もしも、知らずにしてしまったけれど、相続放棄をしたいという方は、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

本当に相続放棄が最適?まずはしっかりと相続財産の調査を!

相続放棄の申述は、家庭裁判所に受理されると撤回できません(民法919条1項)。

誰かに強迫されて相続放棄をしたり、騙されて相続放棄をした場合などは、相続放棄を取り消すことができる余地はありますが、取消しが認められるハードルは高いです。相続放棄の前に本当に相続放棄をすべきかどうか、しっかり財産を調査した上でご検討ください。

プラスの財産があってもなくても一切相続をするつもりはないという場合はともかく、プラスの財産があれば相続をするけれど、マイナスの財産の方が多ければ相続放棄をしたいという場合には、熟慮期間中に相続財産の調査をしなければいけません。

プラスの財産があるかどうかは、例えば、次のようなものを調べてみましょう。

- 銀行口座の通帳

- 車検証

- 名寄帳(固定資産課税台帳)

- 不動産全部事項証明書

- 証券会社の取引口座の残高報告書 など

他方、マイナスの財産があるかどうかは、例えば、次のようなものを調べてみましょう。

- 郵便物やメールなど

- クレジットカードの請求書

- 銀行口座の通帳

- 信用情報機関に登録された信用情報 など

貸金業者や銀行からの借入れなどは、信用情報機関に対する開示請求をお勧めします。

主な信用情報機関は、CIC、KSC、JICCがありますが、3つ全てに開示請求をすれば、クレジットカードの未払い分や消費者金融や銀行からの借入れなどを調べることができます(※登録期間内の情報に限る)。

信用情報機関に対する開示請求について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

相続財産の調査方法について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(1)マイナスの財産しかないと思っていたら、思わぬ過払い金があることも!

相続財産に借金が含まれており、一見マイナスの財産が多いと思っても、次の点を必ずご確認ください。

- 過払い金が発生している可能性はないか?

- 借金は消滅時効にかかっていないか?

被相続人が高齢で、長年借入れと返済を繰り返していたという場合、本人でも気が付かないうちに思わぬ過払い金が発生していることがあります。

過払い金が発生している場合、相続財産を相続すれば、貸金業者から過払い金を取り戻せる可能性があります。

ですから、相続放棄をするよりも、相続した方が良い場合もあるのです。

(2)借金があっても、消滅時効期間が経過していることも!

また、被相続人に借金があったとしても、すでに消滅時効期間が満了している場合には、時効の援用(*時効の利益を享受するという意思表示をすること)をすることによって、借金の返済義務がなくなります。

ですから、その場合、その借金は考慮せずに他にある財産から相続放棄をするかどうか判断できるのです。

相続財産に借金がある場合、弁護士に依頼すれば、借入れと返済の履歴などを調べて過払い金の有無を判断してもらえます。

借金と思っていたら、思わぬ宝が眠っている可能性があります。

借金があるから相続は放棄しようと安易に考えず、まずは調べてみた上で、借金の返済義務が残る場合に相続放棄をすることをお勧めします。

相続放棄は自分でもできる?

相続放棄の申述は、ご自身でされることも可能です。

ただ、弁護士に依頼された場合には、これまでご説明した次の内容を弁護士に依頼することができますので、手間がかかりません。

- 戸籍謄本等の申述に必要な書類の収集

- 相続人の調査

- 裁判所に対して行う相続放棄の申述

- 裁判所からの照会書に対する対応

- 相続放棄申述受理通知書の受領

- 支払いの督促をされている場合、債権者へ相続放棄したことの連絡

- 後順位相続人へのご連絡及びご説明

相続放棄をする前の財産調査はとても大切です。

被相続人に借金があると、すぐに相続放棄をしたいと思われるかもしれません。

ですが、形式的には借金が残っていたとしても、弁護士が確認すると、過払い金が発生していることが判明することは決して少なくありません。被相続人に借金があった、という方は、ご自身だけの判断で後悔することのないよう、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士が、個別の事案で相続放棄をした方が良いのかどうか、あなたと一緒に考えます。

【まとめ】相続放棄は借金の連鎖を断ち切る手段。ただし相続放棄のためにすべきこと、すべきでないことに注意!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 相続人は、基本的に自己のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めなければいけない

- 3ヶ月以内に相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てることもできる

- 相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されなければならない

- 相続放棄は、受理されたら撤回はできない

- 相続放棄の熟慮期間後の申述や、法定単純承認に当たる行為をしている場合には、申述を受理されない可能性もある

- 相続放棄は申述を受理されたら確定する訳ではない。後日、債権者などから相続放棄の無効を主張・訴訟を提起される可能性はある。

- 相続財産に長年の借金がある場合、思わぬ過払い金が発生していることも多い

相続放棄をするかどうかは、相続財産を調査した上で慎重に判断すべき

身近な方が亡くなった場合はともかく、普段あまり連絡をとっていなかった親戚が亡くなり、突然、あなたが相続人になったと言われたらビックリするかもしれません。

今回ご説明したとおり、相続放棄ができる期間は限られています。

短い期間で相続財産の調査をして、相続放棄の手続をとるのはなかなか大変です。

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-554-212」までご連絡ください。

アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。

- 戸籍謄本の収集

- 相続人の調査

- 裁判所に対して行う相続放棄の申述

- 裁判所からの照会書に対する対応

- 相続放棄申述受理通知書の受領

- 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡

- 後順位相続人へのご連絡及びご説明

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。

もし、相続放棄のお手続が完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。

(※以上につき2023年6月時点)

アディーレ法律事務所では、相続放棄を積極的に取り扱っています。

相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談ください。