「SNSで誹謗中傷されている…どうしたら良い?」

近年、SNSなどインターネット上での人権侵害は増加傾向にあります。

総務省の支援事業であり、インターネット上の違法・有害情報の対応相談業務等を請け負っている「違法・有害情報相談センター」によれば令和3年度の相談件数は6329件、平成22年度の相談件数(1337件)の約4.7倍でした。

そのうち、SNSへの投稿に関する相談件数は1194件で、ブログ・個人のHPへの投稿に関する相談件数(2092件)に次いで2番目に多く、相談全体の約19%を占めています。

参照:令和3年度インターネット上の違法・有害情報対応相談業務等請負業務報告書(概要版)|総務省

今回は、「SNSで誹謗中傷されたら取りうる対策」について、アディーレの弁護士が解説します。

SNSなどインターネット上で誹謗中傷をされてお悩みの方は、誹謗中傷をされた時何ができるのか知っておくことをお勧めします。

この記事を読んでわかること

- SNSで誹謗中傷されたら取りうる3つの対策

- SNSの誹謗中傷で対策を取る場合、弁護士に依頼した方が良い理由

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

SNSで誹謗中傷されたら取りうる3つの対策

SNSなどで誹謗中傷の投稿がなされ、それが投稿された側の権利を侵害する違法なものと評価できるような場合、投稿された側は主に次の3つの対策を取ることができます。

(1)サイト管理者に対して投稿の削除を要請する

(2)投稿者を特定し、投稿者に損害賠償等を請求する

(3)警察に相談する

それぞれについてご説明します。

(1)【SNSで誹謗中傷された時の対策①】投稿の削除を要請する

SNSで誹謗中傷されたら、その投稿を削除できないか検討しましょう。

SNSの投稿の削除を求める場合、(1)サイト管理者に任意の削除を求める方法と(2)裁判所の手続を利用する方法があります。

| 投稿の削除 | |

|---|---|

| (1)任意の削除を依頼する | 1.オンラインフォーム等から依頼 |

| 2.テレサ書式により依頼 | |

| (2)裁判所の手続を利用する | 投稿削除の仮処分を申立てる |

それぞれご説明します。

1.(1)①オンラインフォーム等から削除を求める

SNSには投稿の削除を求める「削除依頼フォーム」などが設置されていることが多いです。

削除を依頼するオンラインフォームが設置されている場合にはそこから、もしも設置されていない場合にはお問い合わせフォームなどから、SNSのサイト管理者に誹謗中傷に関する投稿の削除を依頼します。

サイト管理者が投稿を確認し、投稿が利用のガイドライン等に違反していると判断されれば、その時点でコメントを削除してもらえることがあります。サイト管理者に投稿を削除してもらうことができれば、この方法が1番迅速です。

ただし、削除に応じるかどうかはサイト管理者次第ですので、必ず削除してもらえるとは限りません。

2.(1)②「送信防止措置依頼書」(いわゆる「テレサ書式」)により削除を求める

オンラインフォームなどでサイト管理者に削除を要請しても問題が進展しない場合には、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」(いわゆる「テレサ書式」)をサイト管理者に郵送やメールなどで送付し、誹謗中傷に関する投稿の削除を要請することもできます。

「テレサ書式」とは、いわゆる「プロバイダ責任制限法」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に関し、「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が作成した書式です。

送付の方法は、依頼先のサイト管理者によって異なります。

また、本人確認に必要な書面として印鑑証明書や身分証明書の写しが必要になりますので、まずは、個別に送付方法などを確認する必要があります。

SNSのサイト管理者が送信防止措置依頼書を受け取った後は、一般的には次のような流れになります。

まずは社内で違法性の有無を検討する

違法性が明らかな場合などは投稿を削除する

違法性が明らかとまでは言えない場合、投稿者に削除の要否を照会する

7日以内(リベンジポルノに該当する場合には2日)に「削除可」の返信があるor何も返事がない場合には基本的には削除される

「削除不可」の返信があった時は、原則として削除されない

この場合でも、最終的に投稿を削除するかどうかはサイト管理者の判断ですので、投稿を削除してもらえるとは限りません。

3.(2)裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てる

サイト管理者に任意の削除を求めてもSNSの投稿が削除されない場合、裁判所に対して『投稿削除の仮処分』を申立てることもできます。

仮処分が認められると、裁判所からサイト管理者に対して、当該SNSの投稿の削除を命令してもらえます。

「仮処分」とはその言葉のとおり、「仮の処分で暫定的なもの」にすぎませんが、事実上、裁判所から削除を命じられれば基本的にはサイト管理者は削除に応じています。

仮処分の流れは、一般的には次のとおりです。

裁判所に対する仮処分の申立て

裁判所に対して、サイト管理者に「権利侵害をしている投稿を仮に削除せよ」の仮処分命令を出すよう申立てます。

審尋

裁判所が申立人とサイト管理者の双方から主張・反論を聞く手続です。

裁判所が、双方から提出された証拠を検討したりします。

担保決定

裁判所が申立人の意見を認めると、申立人に対して供託金の金額や納付期限などを告知します。

供託金は、不当な仮処分によりサイト管理者が受ける損害を担保するためのもので、通常は、投稿が削除された後に取り戻せることがほとんどです。

仮処分命令

申立人が供託金を供託すると、裁判所がサイト管理者に対して投稿を削除するよう仮処分命令を出します。

サイト管理者が裁判所の仮処分命令に応じて投稿を削除した場合には、正式な裁判をすることなく問題は解決して終了します。

SNSのサイト管理者に削除を依頼する場合、問題の投稿が削除されると、その投稿が行われた際のIPアドレスなどの通信記録も消えてしまう可能性があります。

後でご説明する「投稿者の特定」にはIPアドレスなどの通信記録が必要です。投稿の削除に加えて投稿者の特定もお考えの場合には削除を求めるタイミングや方法などは慎重にご判断ください。

(2)【SNSで誹謗中傷された時の対策②】投稿者を特定して、損害賠償等を請求する

SNSのサイト管理者に投稿の削除を要請しても応じてもらえなかったり、せっかく削除してもしつこく誹謗中傷を繰り返される場合には、投稿者を特定して損害賠償等を請求することで、根本的な問題解決ができることがあります。

投稿者の特定は投稿の削除と併せて同時進行で行うこともできます。

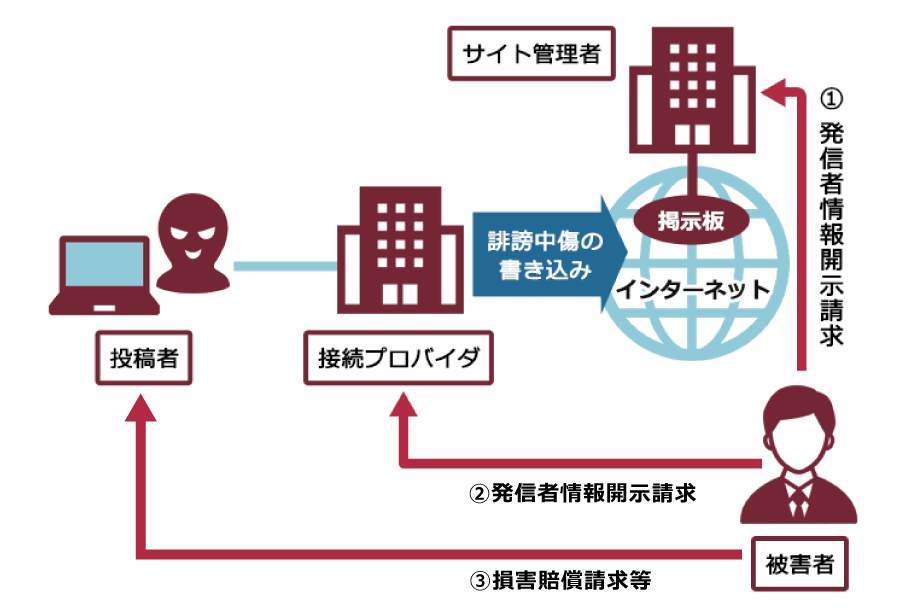

匿名サイトにおける投稿者に損害賠償請求をする場合、まず、一般的には次のステップで「発信者情報開示請求」により投稿者を特定します。

1. SNSの『サイト管理者』などに対して、ログイン時のIPアドレスやログイン日時等(「IPアドレス等」と言います。)の開示を求める

2.『接続プロバイダ』に対して、当該IPアドレスを使用した契約者の住所・氏名等の開示を求める

3.投稿者に対して損害賠償等を請求する

投稿者の特定には、まずは『サイト管理者』からIPアドレス等を取得(第1段階)して、さらに『接続プロバイダ』からそのIPアドレスを利用した契約者の情報を取得(第2段階)するという2段階の手続が必要なのです。

投稿者を特定する方法は、大きく分けて次のとおりです。

| 投稿者の特定 | |

|---|---|

| (1)任意の開示を求める | 「発信者情報開示請求書」等による依頼 |

| (2)裁判所の手続を利用する | 1 発信者情報開示の仮処分の申立て +発信者情報開示訴訟の提起or発信者情報開示命令手続の利用 |

| 2 発信者情報開示命令手続を利用する | |

投稿者の情報を求める場合、(1)の任意での開示はほとんど期待できず(2)の裁判所の手続を利用することが多いです。

投稿者を特定するための裁判所の手続の大まかな流れをご説明します。

(2-1)【第1段階】SNSのサイト管理者にIPアドレス等の開示を求める

匿名サイトにおける投稿者を特定するためには、まずはサイト管理者から投稿者のIPアドレス等を開示してもらう必要があります。

そのための裁判所の手続は、主に次の2つです。

- ①「発信者情報開示の仮処分」を申立てる

- ②「発信者情報開示命令」を申立てる

②「発信者情報開示命令」は、2022年10月から施行された制度です。

この制度では、第1段階のSNSのサイト管理者に対する発信者情報開示請求と、次の第2段階の接続プロバイダに対する発信者情報開示請求を、1つの手続内ですることができます。

他方、①「発信者情報開示の仮処分」では、第1段階と第2段階の請求は別々の手続ですることになります。

「発信者情報開示命令」と「発信者情報開示の仮処分」は、どちらでも選ぶことができます。

「発信者情報開示命令」は同一手続内で投稿者を特定できる可能性がある一方、サイト管理者によっては、従来どおり手続を分けた方が、結果的にIPアドレス等の開示が早くなることもあります。どちらの方法が良いかなど、詳しくは情報開示に詳しい弁護士にご相談ください。

(2-2)【第2段階】接続プロバイダから契約者の住所氏名等の開示を求める

SNSのサイト管理者からログイン時のIPアドレス等を入手したら、そのIPアドレスが割り振られた接続プロバイダに対して、当該IPアドレスを使用した契約者の住所や氏名などの開示を求めます。

接続プロバイダから契約者の情報を取得するためには、通常は裁判所を通じた手続が必要です。

裁判所を通じた手続には、次の2つの方法があります。

- 「発信者情報開示命令」を申立てる (*第1段階でもこの手続を利用していた場合は、サイト管理者に対する第1段階の請求と同一手続内でできる)

- 「発信者情報開示請求訴訟」を提起する

第1段階でSNSのサイト管理者に「発信者情報開示命令」を申立てる場合、その手続内でサイト管理者に対して「接続プロバイダを教えて欲しい」という申立て(提供命令)を併せてすることができます。

そして、サイト管理者から接続プロバイダを教えてもらったら、第2段階でも同じ手続内で、接続プロバイダに対して、契約者の住所や氏名などの開示を求める「発信者情報開示命令」を申立てます。

これに対し、第1段階でサイト管理者に対する請求について「発信者情報開示の仮処分」によって投稿者のIPアドレス等が開示された場合には、接続プロバイダを調べた上で、第2段階として、改めて接続プロバイダに対して訴訟を提起するか「発信者情報開示命令」を申立てる必要があります。

急がなければ接続プロバイダの保有するログの保存期間が過ぎてしまうという場合には、別途、消去禁止命令(発信者情報開示命令手続の場合)や発信者情報消去禁止仮処分(発信者情報開示請求訴訟を提起する場合)を申立てなければいけませんので、注意が必要です。

これまでご説明した2つの手続について、それぞれの特徴は主に次のとおりです!

| 発信者情報開示命令手続 | 発信者情報開示の仮処分+訴訟or開示命令手続 |

|---|---|

| 1.サイト管理者に対する請求と、接続プロバイダに対する請求を1つの手続でできる 2.同一手続内で、サイト管理者に対する「提供命令」(接続プロバイダに関する情報の提供を求めること)の申立ても可能 3.接続プロバイダの保有するログの保存期間が過ぎてしまいそうな場合、同一手続内で接続プロバイダに対する「消去禁止命令」(ログを消去しないように求めること)の申立ても可能 | 1.サイト管理者に対する請求と、接続プロバイダに対する請求は別々の手続となる 2.サイト管理者からIPアドレス等が開示されたら、接続プロバイダを調べて「発信者情報開示訴訟」を提起するか「発信者情報開示命令」を申立てなければいけない 3.接続プロバイダの保有するログの保存期間が過ぎてしまいそうな場合、別途、保存を依頼したり「発信者情報消去禁止の仮処分」or「消去禁止命令」を申立てる必要がある |

いずれの方法でも、接続プロバイダから契約者の住所氏名等が開示されれば、契約者に対して損害賠償等を請求することになります。

「発信者情報開示命令」手続について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

(2-3)投稿者が判明しないケースとは?

SNSの誹謗中傷の投稿について発信者情報開示請求をしても、個人の特定が困難なケースもあります。

具体的には、次のような場合です。

- ネットカフェから書き込まれた場合

- フリーWi-Fiを利用して投稿がなされた場合

- マンションの共有設備としてインターネット回線がある場合 など

その他、せっかくサイト管理者からIPアドレス等が開示されても、接続プロバイダのログの保存期間が経過したために投稿者にたどりつけないというケースもあります。

ログ保存期間は各社によって異なりますが、大体3ヶ月~6ヶ月であることが多いです。投稿から時間が経ってログの保存期間が経過している場合には、接続プロバイダに対する発信者情報の開示を求めても、投稿者が判明しません。

アカウントが削除された場合には、基本的には、さらにログの保存期間が短くなりますので、迅速に方針を決めて早急に対処する必要がありますのでご注意ください!

(2-4)3.投稿者に対して損害賠償等の請求をする

投稿者が判明した場合には、投稿者に次のような請求をします。

- 損害賠償の請求

- 投稿の削除(投稿者が削除できる場合)

- 2度と誹謗中傷する投稿をしないとの約束

- 謝罪 など

投稿者が任意に応じなければ、損害賠償を求める訴訟を提起することも検討します。

(3)【SNSで誹謗中傷された時の対策③】警察に相談する

SNSによる誹謗中傷の内容によっては、投稿が犯罪に当たるケースもあります。

SNSなどインターネット上の誹謗中傷の投稿は、主に、次のような犯罪に該当する可能性があります(2023年6月現在の情報です。)。

| 罪名 | 法定刑 | |

|---|---|---|

| (1) | 名誉毀損罪 | 3年以下の懲役 3年以下の禁固 50万円以下の罰金 のいずれか |

| (2) | 侮辱罪 | 1年以下の懲役 1年以下の禁固 30万円以下の罰金 拘留 科料 のいずれか |

| (3) | 脅迫罪 | 2年以下の懲役 30万円以下の罰金 のいずれか |

| (4) | 信用棄損罪 | 3年以下の懲役 50万円以下の罰金 のいずれか |

| (5) | 偽計業務妨害罪 |

*2022年の刑法改正により、「懲役刑」と「禁固刑」を廃止し、これらを一本化する「拘禁刑」が新設されました。改正刑法が施行されれば、「懲役刑」と「禁固刑」は「拘禁刑」に一本化されます。

インターネット上の誹謗中傷について成立する犯罪について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

今日、SNSなどインターネット上での誹謗中傷は社会問題化しており、警察もサイバー犯罪への対策を強化しています。あまりにも誹謗中傷の内容がひどく、犯罪に該当するといえる場合には、各都道府県警察に相談しましょう。

ただ、誹謗中傷の投稿はインターネット上にあふれていますから、投稿の内容によっては、警察に相談してもすぐに捜査をしてもらえるとは限りません。

まずは、投稿者の特定などを進めた上で、並行して警察にも相談することをお勧めします。

なお、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」は親告罪(被害者の告訴がないと刑事事件として起訴できない罪のこと)ですので、犯人を知った時から6か月以内に警察等に告訴しなければいけません。

ですから、発信者情報開示請求により投稿者を特定できた場合には、そこから6か月以内に告訴しなければ、投稿者の刑事責任を追及できなくなりますので、注意が必要です。

参照:サイバー犯罪対策|警察庁

SNSでの誹謗中傷の対策は弁護士に相談した方が良い理由

(1)手続が複雑で専門的知識が必要なこと

SNSで誹謗中傷の被害にあい、投稿の削除や投稿者に損害賠償などの対策をとる場合、様々な手続が必要になります。

相手が任意に応じなければ裁判手続も必要になりますが、ログの保存期間がありますので、迅速に方針を決定して行動しなければいけません。

SNSのサイト管理者は海外の事業者であることが多く、IPアドレス開示も比較的時間がかかります。

短期間で、海外の事業者に対して裁判手続をとるには、発信者情報開示に詳しい弁護士でなければ、なかなか困難です。

発信者情報開示請求を自分でする場合の注意点などについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

(2)SNSの利用者の電話番号から投稿者を特定できる可能性があること

SNSでは通常、アカウント登録をする際に利用者のメールアドレスと電話番号を登録します。

そこで、場合によっては、SNSのサイト管理者から、利用者の電話番号についても開示を受けて入手できれば、接続プロバイダに対する発信者情報開示請求が功を奏さなくても、電話番号に対する弁護士会照会により利用者の氏名・住所が判明することがあります。

弁護士会照会について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士会照会は、弁護士でなければ利用できません。

ですから、ご自身で利用者の電話番号を入手できても電話番号から利用者の氏名・住所を知ることはできません。

投稿者に対する損害賠償をお考えの方は、まずはインターネットの誹謗中傷の対策に詳しい弁護士にご相談ください。

(3)発信者情報開示請求に伴うトラブルに対応できること

発信者情報開示請求をすると、予期せぬトラブルが生じることがあります。

例えば、次のような場合です。

- 削除の仮処分が発令されたはずなのに、検索結果には表示されてしまう

- 接続元のIPアドレスが開示されない

- 投稿者が格安スマホを使用していたため、接続プロバイダに開示請求をしても「顧客情報はない」などと回答される など

発信者情報開示請求に慣れていない場合、ご自身で対応されるのはなかなか困難です!

【まとめ】SNSで誹謗中傷される被害にあった時は、弁護士に相談してあなたの権利を守りましょう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- SNSによる誹謗中傷されたら取りうる対策は主に次の3つ。

(1)SNSのサイト管理者に投稿の削除を要請する

(2)投稿者を特定し、投稿者に損害賠償等を請求をする

(3)警察に相談する - サイト管理者が任意に投稿を削除しない場合には、裁判所に削除の仮処分を申立てる必要がある。仮処分命令にも応じない場合には訴訟をする必要があるが、ほとんどのサイト管理者は裁判所の仮処分命令に応じるため、訴訟まではしなくて良いケースが多い。

- 投稿者を特定するためには、基本的に管理サイトや接続プロバイダに対して発信者情報開示請求をする必要がある。

- 発信者情報開示請求は、任意で開示されない場合には裁判所の「仮処分」や「情報開示命令」などの裁判手続が必要である。

- 接続プロバイダのログの保存期間は大体3~6ヶ月。投稿者を特定したい場合には、迅速に方針を決める必要がある。

- SNSにおける誹謗中傷は、「名誉毀損罪」「侮辱罪」「脅迫罪」などの犯罪が成立する場合がある。

- 発信者情報開示請求をしても、すぐに投稿者が判明するとは限らない。予期せぬトラブルに対応するためにも、弁護士に依頼するのが良い。

今日、インターネット上には誹謗中傷の投稿があふれ、中には目を覆いたくなるようなひどい内容の投稿も少なくありません。

なかなか第三者には相談しにくいかもしれませんが、次のような相談窓口もありますので、一人で悩まないようにしましょう。

- 法務省人権擁護機関では、人権相談を受け付けています。

参照:法務省インターネット人権相談受付窓口|法務省 - 民間の相談先などは、次のサイトをご参照ください。

参照:インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内|総務省

投稿の削除、投稿者の特定、投稿者に対する損害賠償請求のいずれの対策をとるにしても、ご自身での対応には困難を伴うことが多いのが実情です。

例えば、SNSのサイト管理者に削除依頼をしても削除されない場合には、削除するために、裁判上の手続も検討する必要があります。

裁判上の手続を行う場合には、専門的な知識が求められることも多くあり、ご自身だけでは対応が難しいのです。

また、弁護士に依頼することで、ご自身だけで誹謗中傷の投稿の削除、投稿者の特定を行う場合よりも、迅速に手続きを進め、より削除請求や投稿者の特定の可能性を上げることができるでしょう。

誹謗中傷の投稿でお悩みの方は、早めに弁護士へ相談するようにしましょう。

アディーレ法律事務所では、SNSでの誹謗中傷の投稿に関し、

「投稿を削除したい」

「投稿者を特定したい」

などのご相談を何度でも無料で承っています。

投稿記事や検索結果が削除できなかったり、投稿者の情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。

「SNS上で誹謗中傷されて困っている」という方は、お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。

フリーコール「0120-554-212」にてご予約の電話を承っています。