「後方車両に追突されてけがをした。急ブレーキをかけた私にも過失があると言われたけれど…私の過失は何割くらい?」

交通事故が発生したときに加害者だけでなく被害者にも過失(不注意や落ち度)がある場合、「過失相殺」といって、被害者の過失割合に応じて損害賠償金が減額されます。

自動車同士の追突事故では、基本的に後ろから追突した側(後方車両)が、損害賠償責任を負いますが、前の追突された車(前方車両)が、急ブレーキをかけたことによって事故が起こった場合には、追突された車にも過失が認定されることがあります。

また、あおり運転に対して急ブレーキをかけた場合など、それぞれのケースによって過失割合、ひいては損害賠償額も異なってきます。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

- 追突事故の過失割合

- 過失割合が加算・減算される場合

- あおり運転に対抗するために急ブレーキをかけた場合の被害者の過失

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

追突事故の過失割合は原則として100対0

追突事故では、基本的には追突した側(後方車両)に100%の損害賠償責任があります。

これは、道路交通法26条1項で、次のような規定が定められていることによります。

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

引用:道路交通法26条1項

つまり、自動車を運転するときには、後方車両は前方車両が急停止しても追突せずに停止できるよう、充分な車間距離を保たなければならないということです。

前方車両は、通常は後続の車両が追突してくることを想定・回避できません。

したがって追突事故での過失割合は、原則として「後方車両:前方車両=100:0」になるということになるのです。

急ブレーキによる追突事故では過失割合が修正されることもある

もっとも、前方車両が道路交通法などの法律に違反していた場合は、前方車両にも過失が認められるケースがあります。

急ブレーキによる追突事故における前方車両の過失割合を説明します。

(1)急ブレーキはやむを得ない場合を除いて禁止される

道路交通法24条は、次のとおり規定しています。

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない

引用:道路交通法24条

つまり、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、急ブレーキをかけてはならないということです。

この規定に違反した場合には、追突された側の前方車両にも過失が認められる可能性があります。

つまり、前方車両の急ブレーキが「危険を防止するためにやむを得ない」ものであったかどうかが問題となることになります。

(2)急ブレーキによる追突事故であっても、前方車両の過失割合が0になるケース

前方車両の急ブレーキが「危険を防止するためやむを得ない」とみなされるケースでは前方車両に過失はなく、後方車両対前方車両の過失割合は100対0になります。

具体的には、次のような場合です。

- 走行している車両の直前に歩行者が飛び出してきた場合

- 左端を通行していた自転車が急に右折をはじめ、走行している車両の直前に入って来た場合

- 突然の道路の損壊や直前の落下物を避ける場合

このように、目前の危険を防止するためやむを得ない場合は、「危険を防止するためやむを得ない」とみなされやすいでしょう。

(3)急ブレーキによる追突事故で過失割合が0にならないケース

他方、急ブレーキが「危険を防止するためやむを得ない」ものではなかった、つまり不要な急ブレーキだったとみなされるケースは、次のような場合です。

- 理由もなく急ブレーキをかけた場合

- 友人・知人を発見して声をかけようとした場合

- 目の前に小動物が飛び出してきた場合

- 道を間違えたことに気付いた場合

- 買ったばかりの車の性能を確かめる場合

こうした場合、 基本的に、前方車両(急ブレーキを踏んだ側)にも30%程度の過失がつくことになります。

(4)急ブレーキによる追突事故でさらに過失割合が修正されるケース

交通事故では、それぞれのケースの個別具体的な事情により、過失割合の加算や減算があります。

例えば、急ブレーキによる追突事故が起きた場所によっても、過失割合が異なります。

「高速道路では止まってはいけない」という原則があるので、高速道路で急ブレーキをかけた場合の追突事故では前方車両の過失も重くなりやすい傾向にあります。

高速道路の追い越し車線で急ブレーキをかけたケースになると、さらに修正が加わりますので、同程度の過失とされることが多く、場合によっては、前方車両のほうが重い過失になることもあります。

そのほか、前方車両が法令違反をしている場合は過失割合が重くなる可能性があります。

例えば、夜間、ライトをつけていなかった(灯火義務違反)、ブレーキランプが故障しているのに放置していた(整備不良)、駐停車禁止場所に停車していた、などです。

追突事故の過失割合の加算・減算について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

後方車両にあおられて急ブレーキをかけた結果の追突事故はどう判断される?

近年、あおり運転が大きな問題となっており、道路交通法上、あおり運転に関して「妨害運転罪」が新設され罰則も設けられました(道路交通法第117条の2の2第11号)。

これにより、あおり運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される可能性があります。

また、あおり運転は「妨害運転」として、少なくとも25点分の交通違反の点数がとられますから、運転免許が取り消されることになるでしょう。

さらに、あおり運転の結果、人が死亡したりけがをしたときは、危険運転致死傷罪としてさらに重い責任を負う可能性があります。

参考:危険!「あおり運転」はやめましょう│警察庁

参考:道路交通法の一部を改正する法律案(概要)│警察庁

あおり運転の具体的な内容について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

運転中に後ろからあおられたとき、「急ブレーキを踏んで驚かせることで反撃する」という手段を考える人もいるかもしれません。

ですが、後方車両にあおり運転(車間距離を縮められるなど)をされたため、これに対抗するためであっても、急ブレーキをかけてはいけません。あおり運転に対抗するための急ブレーキは、「危険を防止するためにやむを得ない急ブレーキ」ではなく「不要な急ブレーキ」とみなされてしまいます。

そのため、 あおり運転への対抗策として急ブレーキを踏み、追突事故が起きた場合、前方車両にも過失割合が生じてしまう可能性が高いことになります。

しかも、急ブレーキをかけることも「あおり運転」の1つですので、逆に「あおり運転をした」として、処罰の対象となってしまう可能性があります!

高速道路の追い越し車線で事故が起きた場合など、ケースによっては前方車両の過失が大きくなり、あおられたほうが損をすることもあります。

あおり運転をされた場合には、急ブレーキで対処するのではなく、道を譲ったり、どこかの駐車場に避難したりして、相手を先に行かせることで対処したほうがよいでしょう。

あおられたときは怖い思いをしますし、腹も立つかもしれませんが、その場で反撃することはやめましょう。

ドライブレコーダーがついているのであれば、後日、警察に映像を提出して捜査してもらうことをおすすめします!

あおり運転の対抗策として急ブレーキについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

追突事故では、過失割合が損害賠償に大きく影響する

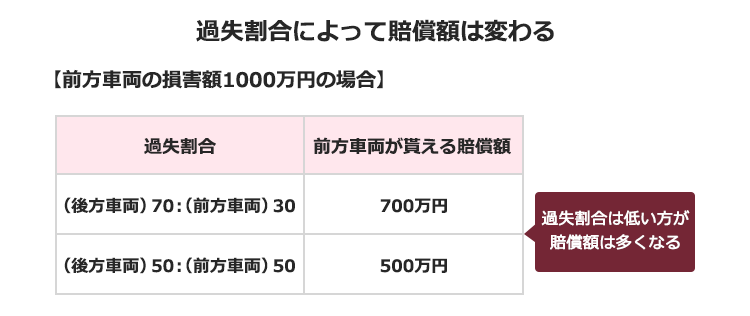

追突事故を含めて、交通事故においては、過失割合が損害賠償額に大きく関わってきます。

被害者側にも過失があった場合、過失割合に応じて、当事者間の損害賠償額を「過失相殺」するという規定が定められています(民法722条)。

例えば、「後方車両:前方車両」の過失割合が70:30で、前方車両に1000万円の損害が発生した場合には、前方車両が支払ってもらえるのは、1000万円×70%=700万円のみとなってしまいます。

10%の過失割合の違いで、受け取れる額が大きく違ってきますので、損害額が多いほど、過失割合によって相殺される金額も大きくなってしまいます。

そこで、適正な損害賠償額を受け取るには、適正な過失割合で示談を成立させるのが大切になってきます。

追突事故で過失割合に納得できない場合はどうしたら良い?

追突事故の過失割合に納得できない場合には、弁護士に相談するほうがよいでしょう。

交通事故の損害賠償について弁護士に交渉を依頼すると、次のようなメリットがあります。

- 不当な過失割合を割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まる

- 最終的に受け取れる示談金が増額される可能性がある

それぞれ説明します。

不当な過失割合を割り当てられるリスクを回避できる可能性が高まること

加害者が任意保険に加入している場合、基本的には保険会社から示談の提示があるはずです。

保険会社も示談金を提示する際、当然、過失割合についても検討していますが、保険会社の考える過失割合も絶対的なものではありません。

弁護士が警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて事案を詳細に検討・交渉した結果、過失割合が修正されることも少なくありません。

過失割合も交渉により修正できる可能性がありますし、被害者に有利に修正できれば受け取る賠償金額が増額されます。

保険会社の提示した過失割合に納得できないという方は、一度弁護士にご相談ください。

最終的に受け取る示談金が増額される可能性があること

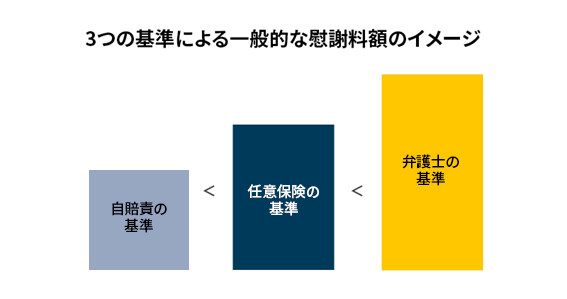

交通事故の慰謝料は「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準のいずれかで算出されることになっています。

自賠責保険の基準は、法令により定められており、一律です。

任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定する基準で、各社ごとに異なります。

弁護士の基準は、弁護士が保険会社と交渉したり裁判になった場合に採用されるものになります。

このうち、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などには、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

任意保険会社と示談交渉をする場合には、自力で交渉しようとすると任意保険の基準に従って算出された保険金額を提示されることになります。

しかし弁護士に交渉を依頼すれば、当初から裁判所の基準に従って算出された保険金額をベースとして交渉を進めることができます。

その結果、保険会社の提示から増額される示談金から増額された示談金を受け取れることが多いのです。

弁護士の基準について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【まとめ】追突事故は基本的には前方車両の過失はないが、急ブレーキをかけたときなどは過失割合が修正される可能性がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 追突事故では、基本的には追突した側(後方車両)に100%の損害賠償責任がある

- ただし、追突された側(前方車両)が急ブレーキをかけた場合などは、前方車両にも3割程度の過失が認められる可能性がある。

- 特に、通常、車両がブレーキをかけることが想定されていない高速道路で急ブレーキをかけた場合、前方車両の過失割合も大きくなる。

- もっとも、前方者が目前の危険を防止するためにやむを得ず(飛び出してきた歩行者を避けるためなど)急ブレーキをかけた場合には、過失が0になることもある。

- 過失割合は、個別具体的な事案ごとに修正の余地があるため、保険会社の提示する過失割合を鵜呑みにする必要はない。弁護士が専門的知識に基づき法律的に検討した結果、保険会社の提示する過失割合が修正されることも少なくない。

- 被害者の過失割合が少なくなれば、受け取れる賠償金も増額される。

追突事故の被害にあった方で、特にむち打ち症になったという方は多いです。

むち打ち症は、身体は動かせないくらい痛むのに、検査をしても原因が明確でないことも多く、精神的にもとても苦しい傷害です。

長引く痛みやしびれに苦しみ、不自由な生活を強いられている上に、保険会社から思わぬ過失割合を主張されて到底納得できないという方は少なくありません。

そんな時はどうか一人で悩まず、弁護士にご相談ください。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。