交通事故によって遷延性意識障害(植物状態)や四肢麻痺などの後遺症が残り、「寝たきり」になってしまった場合、ご家族の苦しみや悲しみは想像するにあまりあるものがあります。

確かに、ご家族の苦しみや悲しみは、お金で解決できるものではありません。

しかし、ご家族にかかる負担を減らすためには、交通事故の加害者側から適正な賠償金を受けとり、今後の将来に備えることが大切です。

ただ、ここで知ってほしいことは、保険会社に任せたままにしておくと、適切な賠償金を受けとれない可能性があるということです。

例えば、保険会社が損害を低く見積もったり、損害の一部を認めないなどの対応を取り、被害者の方たちにとって十分な賠償を受けられない可能性があるのです。

適正な賠償金を受けとるためには、被害者や被害者家族が慰謝料の相場や適正な賠償金を得るコツを理解しておくことが重要です。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 寝たきりとは

- 寝たきりで認定される可能性のある後遺障害等級

- 寝たきりの場合に受けとれる慰謝料の種類とその相場

- 寝たきりの場合に請求できる賠償金の項目

- 寝たきりになった被害者の家族が知っておくべき適正な賠償金を得るコツ

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

「寝たきり」とは

「寝たきり」という言葉は学術用語ではないため明確な定義はありません。

ただ、介護申請の際に、意見書として提出する「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」(厚生労働省)を参考にすると、次の状態を「寝たきり」としています。

| 準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1.介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活する 2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |

| 寝たきり | ランクB | 屋内の生活は何らかの介助を要し、日中もベット上での生活が主体であるが、座位を保つ 1.車いすに移乗し、食事、排泄はベットから離れて行う 2.介助により車いすに移乗する |

| ランクC | 1日中ベット上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1.自力で寝返りをうつ 2.自力では寝返りもうてない |

寝たきりで認定される可能性のある後遺障害等級とは

自賠責保険の根拠法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、後遺障害について、症状が重い順に1~14級の等級を定めており、この等級を「後遺障害等級」といいます。

後遺障害等級は、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安ともなり、重い等級に認定されれば、当然、その分慰謝料や賠償金も高額となります。

介護を必要とする「寝たきり」になってしまった場合には、介護を要する後遺障害等級「1級」もしくは「2級」が認定される可能性があります。

後遺障害1級・2級についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

寝たきりになった場合に請求できる可能性のある3つの慰謝料とは

交通事故における「慰謝料」とは、交通事故によるケガで受けた精神的苦痛を金銭に換算したものです。

治療費とは別に交通事故の加害者に請求することができます。

そして、交通事故で寝たきりになったときに請求できる可能性のある慰謝料とは、次の3つです。

| 慰謝料の種類 | 概要 |

|---|---|

| 入通院慰謝料 | 交通事故で入通院をしなければならなくなったことに対する慰謝料です。 入通院慰謝料は、ケガの部位、ケガの程度、入通院期間(総治療期間)の長短などを考慮して計算します。そのため、ケガの程度が重く、入通院期間が長期間にわたれば、通常、慰謝料の額は高くなります。 |

| 後遺症慰謝料 | 交通事故で受けたケガが完治せず、後遺症が残った場合に請求できる慰謝料です。 後遺症には、後遺障害等級といって、後遺症の部位や重さなどに応じて1~14級の等級があります。どの等級に認定されるかによって慰謝料の金額が変わってきます。 |

| 近親者慰謝料 | 後遺障害が重度な場合に近親者も被害者本人とは別に請求できる慰謝料のことです。 後遺障害が重度な場合には、近親者も被害者の生活を支えていかなければなりません。特に家族が寝たきりになった場合には、近親者にかかる負担も大きいため、近親者に対して慰謝料を認める裁判例が多く見られます。 |

被害者が知っておくべき慰謝料の相場とは

次に、寝たきりになったときの後遺症慰謝料の相場について解説します。

被害者自身が慰謝料の相場を知っておくことで、相場よりも低い金額が示談で提示されても、被害者が相場を知らないまま示談をしてしまい、損をしてしまうことを防ぐことができます。

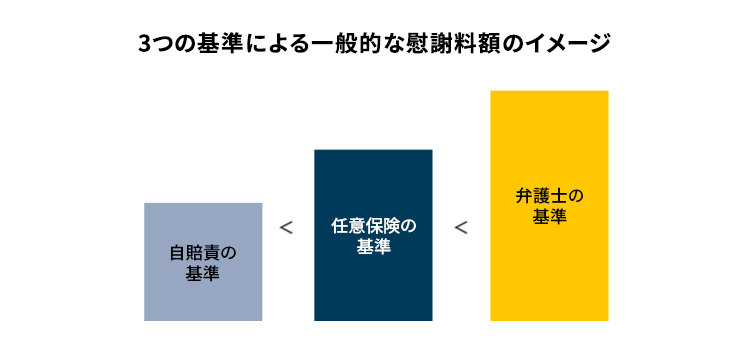

(1)慰謝料の3つの基準

後遺症慰謝料の慰謝料の相場を知るためには、慰謝料の3つの基準について知っておく必要があります。なぜなら、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わってくるからです。

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

| 算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、加害者側になってしまったなど過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準の金額を比較すると、一般的に、次のようになります。

この図のように、基本的に、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となります。

(2)寝たきりになった場合の後遺症慰謝料の相場

では、被害者が交通事故で寝たきりになった場合の後遺症慰謝料の相場について見ていきましょう。

被害者が寝たきりになった場合には、後遺障害(要介護・別表第一)1級もしくは2級に認定される可能性があります。そして、この場合の後遺症慰謝料の相場は、次のとおりです。

| 等級(別表第一) | 自賠責の基準(※) | 弁護士の基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円 (被害者に被扶養者がいるときは1850万円) | 2800万円 |

| 2級 | 1203万円 (被害者に被扶養者がいるときは1373万円) | 2370万円 |

この表を見ると、自賠責の基準の相場よりも弁護士の基準の相場の方が高額であることがお分かりになるでしょう。

弁護士の基準で計算した慰謝料などを請求するためには、弁護士に依頼しましょう。

被害者本人やそのご家族が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常だからです(被害者本人が弁護士の基準で交渉しても通常、応じてもらうことは困難でしょう)。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、基本的には最も高額となる弁護士の基準で計算しますので、弁護士の基準又はそれに近い金額での示談が期待できます。

(3)実際の裁判例では慰謝料額が3000万~4000万円以上になることも

交通事故で意識障害となった場合の裁判例を見てみましょう。

交通事故で被害者が植物状態になった場合の次の裁判例では、入通慰謝料・後遺症慰謝料・近親者慰謝料の3つを合算して3000万~4000万円以上が認められています。

〔事例1〕

脳挫傷後の寝たきり状態(1級1号)になってしまった主婦(固定時60歳)に対し、入通院慰謝料として266万円のほか、後遺障害慰謝料として2800万円が認められました。

さらに、近親者慰謝料として、夫に300万円、長女及び養子となった長女の夫に対し、各200万円が認められ、本人と近親者含め、慰謝料としては合計3500万円以上が認められました。

(事故日2003年2月9日、長野地判判決平成18年11月15日、自保ジ1675号9頁)

〔事例2〕

遷延性意識障害(植物状態)(1級1号)になってしまった女子中学生(固定時17歳)に対し、入通院慰謝料として435万円のほか、後遺障害慰謝料として3000万円が認められました。

さらに、近親者慰謝料として父と母に各400万円が認められ、姉と兄に各200万円が認められ、本人と近親者含め慰謝料として合計4200万円以上が認められました。

(事故日2010年7月22日、神戸地伊丹支部判決平成30年11月27日、自保ジ2039号1頁)

寝たきりになった場合に請求できる賠償金の内訳

家族が寝たきりになった場合、慰謝料以外にも賠償金として請求できる可能性のあるお金があります。代表的な項目として、次のものが挙げられます。

| 請求できるお金 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 治療費に関しては、必要かつ相当な範囲で、実費で請求することができます。 将来の治療費や手術費についても、必要と認められれば、請求することができる可能性があります。 |

| 付添看護費 | 介護ヘルパーなど職業付添人の費用の分については実費全額、近親者の看護には1日につき6500円が「付添看護費」として請求することができます(なお、症状の程度次第で増減する可能性あり)。 |

| 将来介護費 | 将来介護費は、怪我の程度、医師の指示などにより必要な限りで請求することができます。介護ヘルパーなどの費用については実費全額、近親者が介護した場合は1日につき8000円が認められます(なお、介護状況次第で増減する可能性あり)。 |

| 入院に伴う雑費 | 入院すると、例えば、おむつ、テッシュなど日用雑貨が必要となります。このため、入院1日につき1500円程度が入院雑費として認められています。 さらに、入院期間以外にも、具体的看護状況に鑑みて、おむつ代など日用雑貨などの購入費用を請求することができる可能性があります。 |

| 通院交通費 | 通院交通費については、実費相当額の範囲で請求することができます。症状の程度などによりタクシー利用が必要かつ相当とされる場合には、タクシー料金が実費として認められます。また、自家用車を利用した場合は、その実費相当額となります。 近親者が看護のための通院した交通費についても請求することができる可能性があります。 |

| 装具・器具購入費 | 装具・器具の購入費用も、必要な限りで請求することができます。例えば、車椅子・電動ベット・介護器具などが挙げられます。 器具・装具については、長年使っていると、新しい器具や装具を作り直すことがあります。このような場合も見越して、器具や装具を作り直す費用についても賠償金として含むことも出来ます。 |

| 自宅・自動車改造費 | 介護状況によっては、自宅や自動車の改造が必要な場合に、その費用について請求することができます。車椅子での移動が可能なように、ドアの間口を広げたり、段差をなくしたり、エレベーターを設置したりするということが考えられます。 |

| 休業損害 | 交通事故によりケガをして、治療のために仕事を休み、減ってしまった収入については、「休業損害」として加害者に対して請求することができます。 被害者の看護のために、近親者が仕事を休業したという場合には、近親者につき休業損害が認められることがあります。 |

| 逸失利益 | 被害者が植物状態になったことで働くことができずに本来得ることができたはずの収入を得ることができなくなってしまうと、ご家族も生活に困ってしまうことがあるでしょう。本来得ることができたはずの収入は「逸失利益」として加害者に請求することができます。 |

休業損害についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

逸失利益についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

賠償金請求する場合には「成年後見人」を選任する必要があるケースも!

交通事故被害者が寝たきりになり、意思疎通をとることも難しい場合に賠償金請求を行うためには、原則「成年後見人」の選任が必要になります。

本来、賠償金請求は被害者本人が行うのが原則です。しかし、被害者本人が植物状態であれば、被害者の「成年後見人」が本人に代わって賠償請求を行うことになります(※)。

そして、交通事故被害者との意思疎通が難しい場合、被害者本人の日常生活の契約や金銭管理などの場面でも「成年後見人」が必要になります。

例えば、被害者の家族が、被害者の同意なく、被害者がした契約を解約したり、預金を下ろしたりすることはできません。一方、「成年後見人」は被害者に代わって、被害者がした契約を解約したり、預金を下ろしたりして金銭管理をすることが可能になります。

「成年後見人」制度を利用するためには、家庭裁判所による選任が必要になります。「成年後見人」を選任するためには、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行う必要があります。

成年後見人は、家族や弁護士・司法書士等の専門家が選任されることになります。成年後見人は日常生活の場面でも必要となりますので、早めの申立てがおすすめです。

※なお、植物状態となった被害者が未成年者の場合は、親権者が被害者に代わって賠償金請求を行うことになります(成年後見人の選任は不要です)。

寝たきりになった被害者の家族が知っておくべき適正な賠償金を得る4つのコツ

交通事故で植物状態になった場合の賠償金請求について保険会社に任せたままにしておくと、本来貰うべき賠償金よりも低い金額を提示されたりすることが多いようです。適正な賠償金を受けとるためには、次の4つのコツを知っておく必要があります。

- 賠償金の項目に漏れがないかをチェックする

- 賠償金の項目それぞれが適正な金額になっているかチェックする

- 不利な過失割合になっていないかチェックする

- 後見人選任手続や賠償金請求を弁護士に依頼する

(1)賠償金の項目に漏れがないかをチェックする

適正な賠償金を貰うためには、賠償金の項目に漏れがないかをチェックする必要があります。

例えば、交通事故でケガをし、仕事を休んだ場合には「休業損害」を請求できますが、保険会社からの提示額には休業損害が含まれていなかったり、本来請求できる金額よりも安かったりすることがあります。

保険会社からの提示額に被害者が受けとるべき賠償金の項目が全て含まれているかをチェックする必要があります。

(2)賠償金の項目それぞれが適正な金額になっているかチェックする

被害者が受けとるべき賠償金の項目が全てについて、それぞれの金額が適正な金額になっているかもチェックしましょう。

例えば、保険会社は、被害者が寝たきりで植物状態の場合には平均余命まで生きられないとして、67歳までの逸失利益を認めることはできない(逸失利益の減額)と主張してくることがあります。

しかし、このような主張は、過去の裁判で認められた例もありますが、通常の平均余命で逸失利益を認める裁判例も出されています。

つまり、保険会社の話を鵜吞みにしたままだと、本来受けとるべき逸失利益よりも減額されたままであるおそれがあります。

適正な賠償金を受けとるためには、保険会社の話を鵜呑みにせずに、賠償金の項目が全てについて適正な金額になっているかをチェックするようにしましょう。

弁護士に依頼することで賠償金の増額できる可能性があります。

保険会社の提示金額は、自賠責の基準・任意保険の基準で計算された金額であることが多いです。しかし、弁護士が交渉すると、弁護士の基準またはそれに近い金額への増額に応じてくれることも多いです。

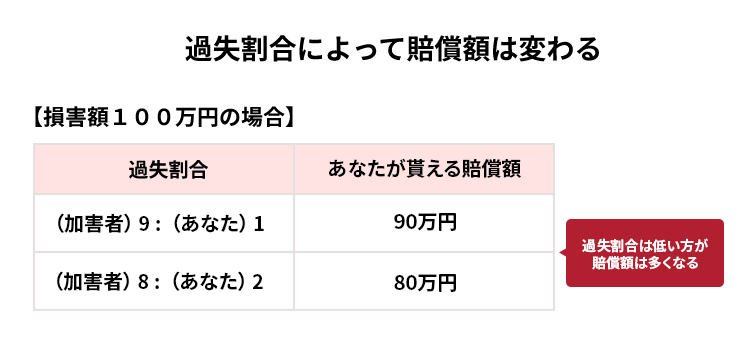

(3)不利な過失割合になっていないかをチェックする

適正な賠償金を受けとるためには、不利な過失割合になっていないかもチェックするようにしましょう。

そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

例えば、被害者に20%の過失・加害者に80%の過失があるとされた場合には、被害者の過失20%分が賠償金額から減額されることになります(本来受けとるべき賠償額が100万円の場合20%が減額され、80万円が賠償額ということになります)。

ただ、ここで注意が必要なのが、保険会社の提示する過失割合は、被害者に不利な形になっているケースも少なくないことです。

例えば、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

- 信号が赤で加害者が交差点に進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している

- 加害者側が飛び出してきたのに、一時停止したと主張している など

このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、被害者が本来受け取るべき示談金を受け取れなくなるおそれがあります。

被害者や目撃者の証言や防犯カメラ映像、警察の捜査資料などに照らして、被害者にとって不利な過失割合になっていないかをチェックするようにしましょう。

(4)賠償金請求を弁護士に依頼する

最後に、弁護士に依頼するメリットしては、本来であればもっと高額な慰謝料や賠償金が受け取れるはずであるにもかかわらず、加害者側の保険会社が提示する示談額が不当なものだとも知らずに、示談に応じてしまうことを防ぐことができます。

適正な賠償金を受けとるためには、賠償金請求を弁護士に任せることがおすすめです。

被害者が寝たきりになった場合、被害者の家族は精神的・肉体的・金銭的に過大な負担を負うことになります。

そして、加害者側の保険会社との賠償金の交渉まで手が回らなくなってしまって、保険会社が言うなら間違いないだろうなどと思い込み、提示された示談額で示談に応じてしまうこともあり得ます。

一方、弁護士に依頼すると、後見人選任手続についても任せることができるほか、保険会社との面倒な交渉も任せることができ、被害者家族にかかる負担を減らすことができます。

さらに、専門的な知識と交通事故の示談交渉の経験を持つ弁護士であれば、保険会社からの主張に反論したり、提示額が適正かどうかをチェックすることもできますので、適正な賠償金を受けとれる可能性を高めることができます。

そのため、少しでも高額な賠償金を受け取るためには、交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです(※)。

被害者や被害者家族が「弁護士費用特約」に加入していて弁護士費用特約が利用できれば、一定上限額まで弁護士費用は保険で賄うことができます。自動車保険や火災保険に特約としてついていることもありますので、一度確認しましょう。

弁護士費用特約についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】適正な賠償金を得るためには、保険会社に任せたままにしないことがおすすめ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 植物状態になった場合に受けとれる可能性がある慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「近親者慰謝料」の3つ。

- 寝たきりになった場合の後遺症慰謝料の相場

- 要介護1級(別表第一)

(自賠責の基準)1650万円(被扶養者がいるときは1850万円)

(弁護士の基準)2800万円 - 要介護2級(別表第二)

(自賠責の基準)1203万円(被扶養者がいるときは1373万円)

(弁護士の基準)2370万円

- 要介護1級(別表第一)

- 交通事故被害者が寝たきりになり、意思疎通をとることも難しい場合に賠償金請求を行うためには、原則「成年後見人」の選任が必要になる可能性も。

- 寝たきりになった被害者の家族が知っておくべき適正な賠償金を得る4つのコツ

- 賠償金の項目に漏れがないかをチェックする

- 賠償金の項目それぞれが適正な金額になっているかチェックする

- 不利な過失割合になっていないかチェックする

- 後見人選任手続や賠償金請求を弁護士に依頼する

寝たきりのような重い後遺障害である場合には、様々な項目において賠償金が発生し、賠償金の交渉をするにあたっては、専門的な知識が必要となります。

かといって、加害者側の保険会社から言われるがままに従ってしまうと、本来よりも少なくなった賠償額(例:弁護士の基準ではなく自賠責の基準や任意保険の基準での金額)になってしまうことも少なくありません。

このように、後遺障害を抱えたまま、被害者の家族自身のみで、適正な賠償金を得るために、加害者側と交渉を行うことはとても難しいといえます。

今後の不安を少しでも減らすために、交渉については弁護士に一任するとよいでしょう。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の被害にあい、加害者側の保険会社に対する賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。