3ヵ月過ぎても相続放棄できる!?対処法をアディーレ弁護士が解説

「ポストをのぞいたら、亡くなった親宛に、借金の督促状が届いていた。

親が亡くなってから3ヵ月経つけど、相続放棄ってもうできないの?」

自己のために相続開始があったことを知ってから、3ヵ月(熟慮期間)を過ぎると原則として相続放棄できません。

もっとも、3ヵ月経過しても「特別な事情」があれば、相続放棄できることがあります。

今回の記事では、3ヵ月経過後の相続放棄についてアディーレの弁護士が解説します。

- この記事でわかること

-

- 3ヵ月の期間経過後でも、相続放棄ができるケースとは?

- 相続放棄の手続

- 相続放棄する場合の注意点

- 目次

3ヵ月の期間を過ぎたからといって、相続放棄を諦めるのはまだ早い!

自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヵ月(熟慮期間)の期間を経過すると、原則として相続放棄できなくなります。

「自己のために相続開始があったことを知ったとき」とは、原則として、相続人(相続放棄したい人)が次の2つのことを知ったときのことをいいます。

- 相続開始の原因である事実 (例 被相続人の死亡の事実)

- これにより自己が法律上相続人となったことを知ったとき

被相続人(故人)に借金がある場合、相続放棄をしないままにしておくと、相続人が、被相続人の借金を負うことになってしまいます。

借金があると知ってたら、亡くなってから3ヵ月以内に相続放棄したのに…。どうにかならないの?

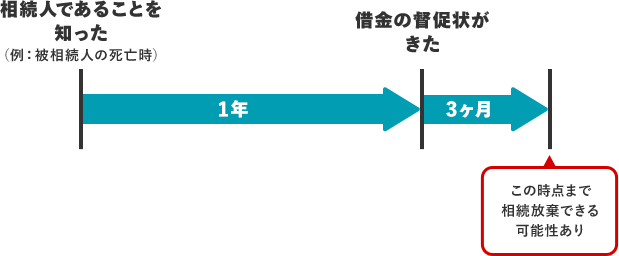

実は、判例(最高裁第二小法廷判決昭和59年4月27日判時116号29頁)で、次の場合は、3ヶ月後経過後も、相続放棄することができるとされています。

参考:最高裁第二小法廷判決昭和59年4月27日判時116号29頁 | 裁判所

相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信じるにつき相当な理由があった場合

この場合、3ヵ月の熟慮期間の起算点は、次の通りになります。

相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき

又は

通常これを認識するであろうとき

つまり、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月以上経過していても、被相続人の借金の督促状を見つけたときから3ヵ月間は相続放棄をすることができる可能性があるということです。

【例】何も相続財産がないと思っていた場合

3ヵ月経過していても相続放棄できるのはどんなケース?

ここで、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月経過後も、相続放棄することが認められやすいケース、認められにくいケースをご紹介します。

相続放棄が認められやすいケース

- 被相続人には、資産も負債もまったくないと思っていたのに、借金の督促状が届いて借金の存在をはじめて知った場合

先ほどご紹介した判例のようなケースですと、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月経過していても相続放棄が認められやすいということになります。

相続放棄が認められにくいケース

- 財産の調査や相続人間の話合いに時間がかかったという理由の場合

- 相続放棄に期間制限があることを知らなかったという理由の場合

- 体調が悪く、相続放棄の手続きが3ヵ月の期限までにできなかった場合

- 必要書類を集めるのに時間がかかったという理由の場合

このような場合は、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月が経過したあとは、残念ながら相続放棄が認められにくいケースとなります。

なお、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月経過前であれば、家庭裁判所に3ヵ月の期間制限(熟慮期間)を延長するように求めることができる場合があります。

3ヵ月経過後の相続放棄の方法

自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月経過している場合は、通常の相続放棄とは異なる書類の提出が必要となります。

手順1 戸籍謄本等の収集

戸籍謄本などの必要書類を収集します。

必要書類は、相続放棄したい人が被相続人に対しどういう立場か(妻、子、親、兄弟など)によって異なります。

たとえば、相続放棄したい人が被相続人の子である場合、必要書類は基本的に次の通りとなります。

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする方の戸籍謄本

- 「被相続人が死亡した」旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

相続人が後順位になる(親戚関係が遠くなる)ほど、必要書類は複雑でたくさん必要になります。

【例】相続放棄をしたい人が、被相続人の「おい」や「めい」の場合

- 被相続人の住民票除票または戸籍附票

- 相続放棄をする方の戸籍謄本

- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- 被相続人の子(及びその代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

- 「被相続人の直系尊属(例:被相続人の両親)が死亡した」旨の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

- 被代襲者(例:相続人となっているめい、おいの亡親で、かつ、被相続人の兄弟)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

手順2 必要書類を家庭裁判所に提出

相続放棄申述書と、手順1で集めた戸籍謄本などを、家庭裁判所(※)に提出します。

※被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

参考:裁判所の管轄区域|裁判所

この際、収入印紙800円分(相続放棄を申述する人1人につき)と連絡用の郵便切手(家庭裁判所により必要な郵便切手の額面等が異なります)も家庭裁判所に納めます。

相続放棄申述書は、こちらの書式を参考にして作成することもできます。

3ヵ月が経過している場合の、相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書(またはこれに加えて、別途書面を提出することも可)には、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄をできなかった「特別の事情」を記載する必要があります。

通常、この特別の事情は、先ほどご紹介した判例に当てはまる事情があるかを書くことになります。

この記載の内容や添付する資料によって、相続放棄できるか否かが変わります。

というのも、裁判所が、このケースで相続放棄を例外的に認めていいと判断してはじめて、相続放棄ができるからです。

自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月経過後に、相続放棄を認めてもらうためには、原則をくつがえすほどの理由を裁判所に証明する必要があるということを覚えておきましょう。

失敗のリスクを下げるためにも、弁護士への相談をおすすめします。

手順3 家庭裁判所から照会書が届いた場合は、回答

提出した書類に対して、家庭裁判所が質問したい場合などには、「照会書」が家庭裁判所から届きます。

届いたら回答を返しましょう。

手順4 相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届く

家庭裁判所が、相続放棄を認めてよいと判断した場合には、家庭裁判所から相続放棄受理通知書(相続放棄を認めたという書類)が届きます。

相続放棄をする場合の注意点

次の点に注意しましょう。

- 相続財産を処分してしまうと相続放棄できなくなる

- 相続放棄するとプラスの資産を相続できなくなる

- 裁判所に認めてもらえないと、相続放棄できない

- 相続放棄に手間取っていると、相続放棄できる最終期限さえ過ぎてしまうことも

- 相続放棄により後順位権者に相続権が移る

- 相続放棄後に自分で債権者への連絡する必要あり

これらにつき、説明していきます。

相続財産を処分してしまうと相続放棄できなくなる

相続財産を処分してしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。

つまり、「相続した財産のなかにマイナスの財産はないと思っていたので、兄が亡親の家を売った」という場合、家を売ったあとに被相続人の借金が判明しても、兄は相続放棄することはできません。

なお、この場合、あなたが、相続財産を処分したのでなければ、あなたは、まだ相続放棄できる可能性があります。

相続財産を処分した人だけが、処分したことを理由に、原則として相続放棄できなくなるのです。

相続財産を処分しても、例外的に相続放棄ができるケース

「え、そんなこと知らずに、故人の財産を使ってしまったよ」

実は、被相続人の財産を使ってしまった場合でも、例外的に、相続放棄できる場合があります。

(1)相続開始の事実をまったく知らずに相続財産を処分した場合(最高裁第一小法廷昭和42年4月27日民集21巻3号741頁)

たとえば、

被相続人が家出して行方不明中に死亡

➡相続人がその死亡を知る前に、被相続人の相続財産を処分した

という場合は、相続放棄できる可能性があります。

(2)形見分け

たとえば、アルバムなど、経済的価値のない財産を形見分けとしてもらっていても、相続放棄ができる可能性があります。

どのような財産の形見分けであれば、相続放棄できる可能性があるのかについては、個別のケースにより異なります。

(3)葬儀費用

葬儀費用として相応の金額であれば、相続財産から葬儀費用を支出しても、相続放棄できる可能性があります(東京高裁判決昭和11年9月21日判決)。

どのくらいの葬儀費用の支出であれば、相続放棄できる可能性があるかについては、個別のケースにより異なります。

(4)保険金の受取り

保険金の受取人に指定されている相続人が保険金を受け取っても、相続放棄できる可能性があります(山口地裁徳山支部判決昭和40年5月13日民集16巻5号859頁)。

保険の受取人に指定されていないのに、被相続人の保険金請求権を行使して保険金を受領すると、相続放棄はできなくなるので注意しましょう。

「何であれば処分しても大丈夫かわからず心配」という方は弁護士へ相談しましょう。

- 遺言・遺産相続に関する

ご相談は何度でも無料 -

相続放棄するとプラスの財産も相続できなくなる

相続放棄すると、借金等のマイナスの財産だけでなく、預貯金等のプラスの財産も相続できなくなります。

マイナスの財産よりもプラスの財産のほうが大きい場合、相続放棄しないほうが得となる場合もあります。

そのため、プラスの財産が判明している以外に本当にないか確認する必要あります。

特に注意したいのが、「過払い金」です。

過払い金は、消費者金融などの貸金業者に支払いすぎた利息のことをいいます。

すなわち、利息制限法所定の上限利率を上回って支払っていた分が過払い金となります。

今高齢者の方が、20代、30代の頃に借金をしていた場合は、利息制限法所定の利率を大幅に上回った利率で支払っていたことも多くありました。

たとえば、利息制限法所定の上限利率は15%~20%(貸付残高により利率は異なります)であるところ、1982年(昭和57年)には、アコムやプロミスは47.45%もの上限利率で貸し出しをしていました。

アイフルの場合は、1982年には、65.7%もの上限利率で貸し出しをしています。

2007年(平成19年)までは、貸金業者の多くは、利息制限法所定の上限利率を超えた貸し出しを続けていました。

被相続人が過払い金返還請求をしないまま亡くなっているケースも少なくありません。

ところが、相続人の方が、多額の過払い金があることに気づかないまま、相続放棄してしまっていることも少なくありません。

自分で過払い金の有無やその金額を調査することは簡単ではありません。さらに、自分で、貸金業者に過払い金返還請求をするとなると、難易度はさらに上がります。

弁護士に、過払い金について相談することをおすすめします。

裁判所に認めてもらえないと、相続放棄できない

自己のために相続開始があったことを知ってから3ヵ月が過ぎてから相続放棄をする場合、裁判所に相続放棄を認めてもらうための「特別な事情」が必要です。

この特別な事情があることを裁判所に認めてもらえないと、相続放棄を認めてもらえませんので注意しましょう。

裁判所に認めてもらうためには、判例を熟知し、その判例に当てはまる事由があることなどを記載したり、それを証明する資料を提出したりする必要があります。

自分で裁判所を説得する自信がないという方は、弁護士へ相談するとよいでしょう。

相続放棄に手間取っていると、相続放棄できる期間を過ぎてしまうことも

相続放棄をするためには、必要書類を揃える必要がありますが、必要な戸籍謄本などが足りないと、相続放棄が認められません。

先ほどご説明した通り、ご自身の戸籍謄本だけでなく、被相続人などの戸籍謄本が必要です。

取りたい戸籍謄本の本籍地がそれぞれ違うと、あちらこちらの役所から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。そのため、相当な労力と時間がかかることも少なくありません。

さらに、いざ裁判所に書類を提出してみると、「これが足りない、あれが足りない」と言われることも少なくありません。

そうこうしている内に、最終的な相続放棄の期限を過ぎてしまうこともありますので、注意しましょう。

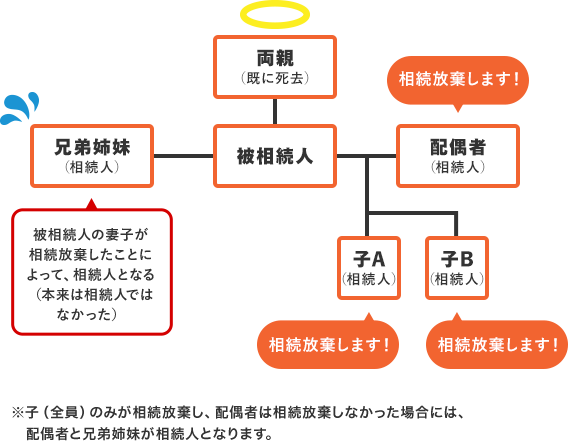

相続放棄により後順位権者に相続権が移る

相続放棄をすると、次の後順位権者に相続権が移っていきます。

たとえば、次のように相続権が移っていきます。

相続放棄したことは自分で連絡をしないと、通常、後順位権者の方は、相続放棄のことを知らないままになります。そのため、連絡を怠ると、後順位権者の方に、ある日突然借金の督促がいったりして、トラブルになることもあります。注意しましょう。

後順位権者に自分からは連絡を取りづらいという方は、弁護士へ相談するとよいでしょう。

相続放棄後に債権者への連絡が必要

家庭裁判所で相続放棄の手続をしても、家庭裁判所が債権者や訴えられている裁判所に連絡してくれるわけではありません。

相続放棄しただけでは債権者からの督促は止まりませんし、債権者から訴えられている裁判も止まらないのです。

そのため、相続放棄受理申述書の写し等を債権者や、債権者が訴えている裁判所に送る必要があります。

これにより債権者からの請求が止まることが多いものの、なかには相続放棄受理申述書を送っても、督促を続ける債権者もいます。

自分では、債権者への連絡をしづらいという方は、弁護士へ相談するとよいでしょう。

相続放棄お悩みの方は、アディーレ法律事務所へ相談・依頼がおすすめ!

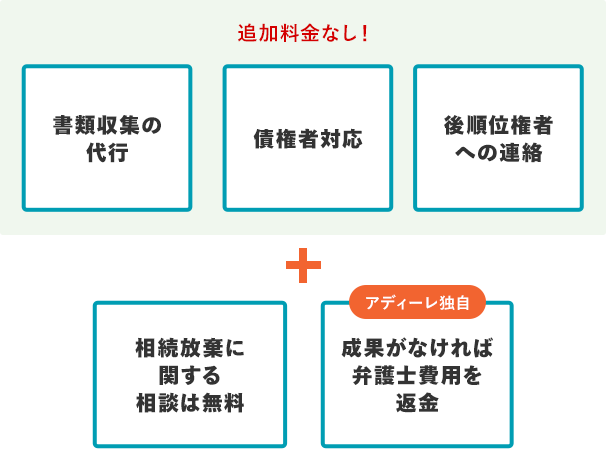

アディーレ法律事務所には、次の強みがあります。

書類収集の代行

先ほどご説明したとおり、被相続人との親戚関係が遠くなればなるほど、取得しなければならない書類は複雑でたくさん必要になります。

この点、アディーレ法律事務所は追加料金なしで戸籍謄本などの書類収集の代行をします。これにより、ご自身の労力や時間を大幅に軽減することができます。

- ※ ただし、依頼者の方が「被相続人の相続財産がまったく存在しないと信じており、依頼者の方においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められること」、「相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識しうべきとき」を明らかにする資料など、一部ご自身でご用意いただく場合があります。具体的にどのような資料が必要かは、個別のケースに応じて弁護士からご案内します。

債権者対応

先ほどご説明したとおり、家庭裁判所で相続放棄の手続をしても、自分で債権者等に連絡をする必要があります。

ここで注意したいのが、相続放棄後も、さらに別の債権者からも請求がくることが珍しくないということです。

被相続人が多重債務者であった場合は、次から次へと請求がくるのです。

そのため「連絡しても連絡しても、きりがない、疲れた…」と感じる相続人の方も少なくありません。

この点、アディーレ法律事務所は、依頼者の方の希望に応じて、追加料金なしで被相続人のすべての債権者へ相続放棄をしたことの通知をします。もちろん、裁判への対応もしますので、安心です。

後順位権者に連絡

先ほどご説明したとおり、相続放棄をしたら後順位権者にきちんと連絡しておかないと、後順位権者とトラブルにあることがよくあります。

ところが、「自分が相続放棄してしまったせいで、親戚に迷惑をかけてしまった。連絡しづらいなあ」「普段から連絡を取っていないので、連絡するのは嫌だな」という方もいらっしゃるでしょう。

この点、アディーレ法律事務所は、依頼者の方の希望に応じて、追加料金なしで後順位権者への連絡もしますので、負担を軽減できます(※)。

- ※ 依頼者の方が後順位相続人の方の住所・電話番号等の連絡先をご存じの場合に限ります。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料

アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、安心してご相談いただけます。

成果がなければ弁護士費用返金

アディーレ法律事務所では、相続放棄の申述が受理されなかった場合、弁護士費用を返金いたしますので安心です(※)。

- ※ お客さま都合で相続放棄の申述を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。

【まとめ】3ヵ月の期間を過ぎても、相続放棄できることも!

今回の記事をまとめると次の通りです。

- 被相続人が死亡してから(自身が相続人であることを知ってから)3ヵ月経過しても、相続財産が全く存在しないと信じ、そのように信じるにつき相当な理由があった場合は相続放棄できる可能性がある。

- ただし、上記事情があることを裁判所に認めてもらう必要がある。裁判所に認めてもらうためには、申述書の記載内容や、それを証明する資料などがポイントとなってくる。

- 必要書類(戸籍謄本など)の収集や、被相続人の債権者への連絡、後順位権者への連絡など、相続放棄する人自らがやらなければならないことがたくさんある。

- 自分でやるのは難しいと感じた方は、弁護士への相談がおすすめ。

被相続人が死亡してから3ヵ月経っていても、諦めずに、弁護士へ相談してください。

もしかしたら、まだ相続放棄が間に合うかもしれません。

アディーレ法律事務所は、次のことも相続放棄の弁護士費用のなかで、依頼者の方に代わりに行います。

- 書類収集

- 債権者対応

- 後順位権者への連絡

また、アディーレでは、費用面の心配をせずにご依頼いただけるように「損はさせない保証」をご用意しています。この「損はさせない保証」によって、万が一、相続放棄のお手続が完了できなかった(相続放棄の申述が受理されなかった)場合には、弁護士費用は原則として全額返金いたします。(※)

- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、「相続放棄を弁護士に依頼しようか迷っている…」という方は、一度お気軽にご連絡ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士コラム一覧

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。