あなたは

「財産分与には時効があるから、早く財産分与した方がよい」

「離婚後2年を過ぎてしまった場合には財産分与をできない」

といったことを聞いたことはありませんか。

確かに、財産分与には「離婚後2年」という請求期限があり、離婚後2年以内に財産分与を行うのが望ましいでしょう。

しかし、離婚後2年が迫っている場合、離婚後2年が過ぎてしまった場合であっても、全く財産分与ができないというわけではありません。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 財産分与とは

- 財産分与の請求期限

- 財産分与の請求期限が迫っている場合の対処法

- 財産分与の請求期限経過後に財産分与できるケース

離婚後の財産分与を検討されている方、財産分与が済んでいないにもかかわらず、離婚から時間が経過してしまっている方、ぜひ参考にしてください。

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

「財産分与」とは?

「財産分与」とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のことをいいます(民法768条1項)。

離婚をする夫婦の一方が他方の相手方(配偶者)に対して財産の分与を請求することができます(「財産分与請求権」といいます)。

民法第768条1項

引用:民法|e-Gov法令検索

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

財産分与の対象となる財産とは?

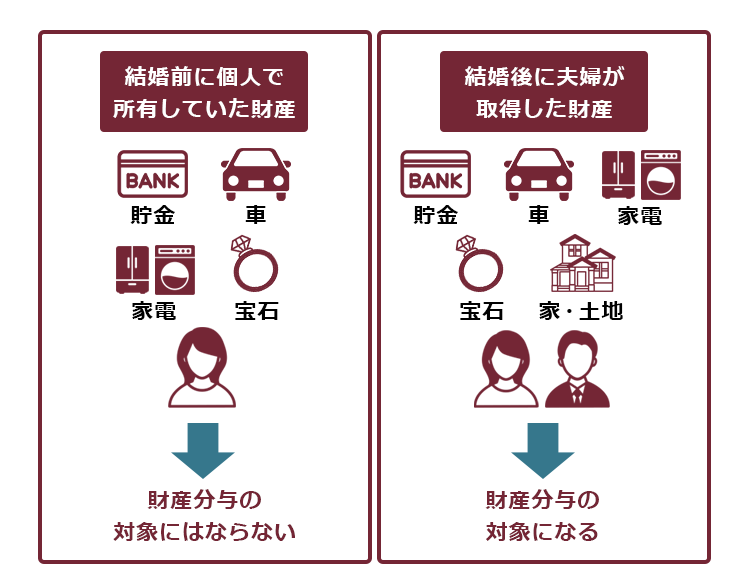

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)となるのが原則です。

婚姻前に取得した個人で所有していた財産(特有財産)は、財産分与の対象にはあたりません。

財産分与の対象となる財産とは

「婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)」は、どちらの名義であるかは関係なく、財産分与の対象となります。

例えば、婚姻期間中に取得した財産であれば、夫名義の預貯金も妻名義の預貯金も名義人は誰であるかに関係なく、財産分与の対象となります(車や不動産についてもどちらの名義かは関係ありません)。

なお、夫婦のどちらに属するか不明な財産については共有財産と推定されます。婚姻期間中に取得した財産についてまとめると次のようになります。

| 名義別財産 | 考え方 |

|---|---|

| 共有名義の財産 | 共有財産として、原則分与対象 |

| どちらに属するか不明な財産 | 共有財産と推定される(民法762条2項) |

| 単独名義の財産 | 夫婦が協力して形成した財産という実質があれば分与対象となる |

財産分与の方法や財産分与の対象となる財産についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

財産分与は「時効」ではなく「除斥期間」

財産分与は、「時効」ではなく「除斥期間」と考えられています。

ここでは、「時効」と「除斥期間」の違いについて説明します。

(1)時効とは

「時効(消滅時効)」とは、一定の期間が過ぎると権利がなくなることをいいます。

ただし、時効の場合には「完成の猶予」や「更新」といって、期間を延長することができます。

| 完成の猶予 | 完成猶予事由が生じた場合に、時効の完成が先延ばしにされること |

| 更新 | 更新事由が生じた場合に、時効の進行がリセットされ、また一から時効が進行すること |

(2)除斥期間とは

一方、「除斥期間」は、一定の期間が過ぎると権利がなくなることをいい、この点は「時効」と同じです。

しかし、除斥期間には、「完成猶予」も「更新」もありません。一定の期間が過ぎれば、権利がなくなってしまいます。

財産分与には、「時効」ではなく「除斥期間」と考えられていますので、一定の期間が過ぎれば、財産分与を請求する権利はなくなってしまうことになります。

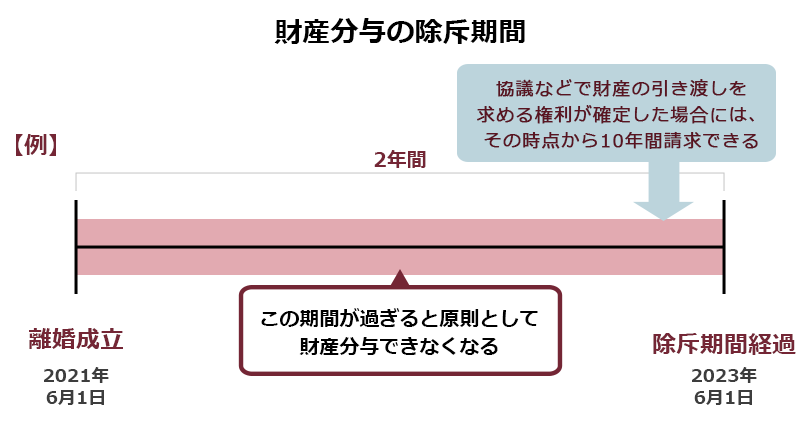

財産分与は離婚後2年以内に行う

財産分与の除斥期間は、「離婚の時から2年」とされています。

そのため、財産分与を離婚してから行う場合には、離婚してから2年以内に財産分与を行う必要があります。

ただ、2年以内に協議や調停などで財産分与を理由に財産を引き渡しを求める権利が確定した場合には、その権利の期限は、権利が確定した時点から10年間になります。

この10年という期限は、「除斥期間」ではなく「時効」となりますので、「完成の猶予」や「更新」もすることができます。

離婚後2年が迫っている場合の対処法

財産分与が終了していないにもかかわらず、離婚後2年が迫っている場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停を申立てるのがよいでしょう。

離婚後2年以内に家庭裁判所に財産分与請求調停を申立てた場合には、離婚後2年以内に財産分与が終了していなくても、調停(もしくは審判)が終了するまで財産分与を行うことができます。

財産分与請求調停とは

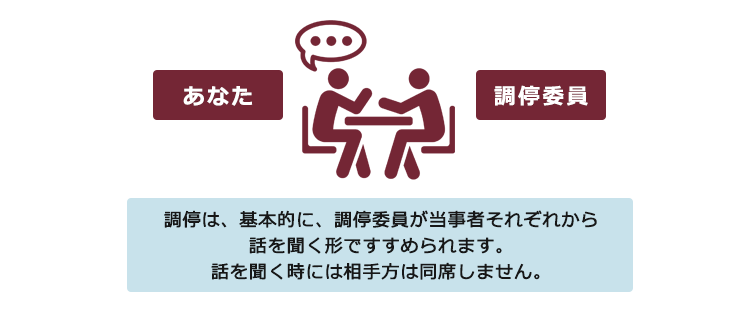

「財産分与請求調停」とは、家庭裁判所において行われる手続ですが、裁判のように勝ち負けを決める手続ではなく、調停委員や裁判官を介して話し合いを行う手続となります。

具体的には、調停委員が夫婦それぞれから話を聴き、夫婦として協力して得た財産があるのか、どちらがどの財産を取得すべきかといった事情を把握した上で、夫婦双方の合意を目指した話し合いを進めていくことになります。

調停では、調停委員や裁判官が当事者間を仲介し、アドバイスをくれるため、夫婦だけで話し合うよりも感情的にならず、スムーズな話し合いが期待できます。

すでに離婚している場合には、顔を合わせて話し合いをすることに抵抗があるかもしれませんが、調停手続においては、基本的に、夫婦それぞれ別に調停委員と話す形で進められ、夫婦それぞれが顔を合わせることなく話し合うことができます。

なお、話合いがまとまらず調停不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、双方の事情を踏まえて審判をすることになります。

参考:財産分与請求調停|裁判所 – Courts in Japan

離婚後2年が過ぎてしまった場合でも財産分与ができるケース

離婚後2年が過ぎてしまったら、一切財産分与ができないというわけではありません。

相手が任意で財産分与に応じた場合には、離婚後2年が経過していたとしても、財産分与をすることは可能です。

ただし、相手と話合いが決裂した場合に、調停や審判を行いたいと考えても、すでに「除斥期間(離婚後2年間)」が過ぎているため、調停や審判を行うことができないとことには注意が必要です。

なお、相手に隠し財産があった場合には、財産分与を求めることはできませんが、相手によって財産が隠されていたことで財産分与ができなかったとして、相手に不法行為に基づく損害賠償金を求めることができる可能性があります。

【まとめ】財産分与は「離婚後2年以内」に行うのが原則!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のこと。

- 財産分与は時効ではなく除斥期間(時効とは違い、期間の延長はできない)が適用される。

- 財産分与が終了していないにもかかわらず、離婚後2年が迫っている場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停(家庭裁判所において財産分与を話し合う方法)を申立てるのがおすすめ。

- 離婚後2年が過ぎてしまった場合でも、相手が任意で財産分与に応じた場合は、財産分与を行うことが可能!

財産分与でお困りの方は、離婚問題を取り扱う弁護士にご相談ください。