「交通事故に遭い後遺障害が残ってしまった。後遺障害を認定してもらう方法の一つとして事前認定というのがあると聞いたけど、どんな制度?」

後遺障害等級の認定を受けるためには、所定の機関に対して申請をする必要がありますが、この申請については、次の通り、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

「事前認定」・・・保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請を行うこと

「被害者請求」・・・保険会社を通さずに自分で申請を行う方法のこと

「事前認定」は被害者にとって、簡単でよい手続きのように思えます。しかし、保険会社がどんな資料を認定機関に提出しているのかわからない、コントロールできないなどの「デメリット」もあります。

この記事では、

- 後遺障害とは

- 「事前認定」と「被害者請求」

- 「事前認定」のメリット・デメリット

- 事前認定での後遺障害認定申請をおすすめしないケース

- 認定された後遺障害等級に納得できない場合の対処法

について、弁護士が解説します。

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

「後遺障害」とは

交通事故でケガをすると、痛みやしびれなどが完治せず、後遺症が残ることがあります。そして、後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害」として認定を受ける必要があります。

もっとも、後遺症のすべてが「後遺障害」として認定されるわけではありません。

「後遺障害」とは、一般に以下のすべて満たすものとされています。

ア 交通事故によって受けた肉体的・精神的な傷害が治ったときに残存するもの

イ 交通事故によって受けた傷害との間に相当因果関係があること

ウ 将来においても回復困難であると見込まれること

エ その存在が医学的に認められること

オ 労働能力の喪失を伴うものであること

カ 自賠法施行令に定める後遺障害等級に該当すること

そして、「後遺障害」は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

各等級で、視力・聴力・四肢・精神・臓器など部位、系統に応じた障害の認定基準(各号)が定められています。

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益も請求できるようになります。

後遺障害の「事前認定」と「被害者請求」

後遺障害は、後遺障害等級に該当する症状が残れば自動的に認定されるというものではありません。認定を受けるためには、所定の機関(損害保険料率算出機構など)に対して申請をする必要があります。

「事前認定」は、後遺障害認定の申請を加害者が加入する任意保険会社を通じて行う方法です。

後遺障害診断書を、加害者が加入する任意保険会社に提出すると、後の手続きは任意保険会社が行ってくれます。

流れとしては、次のようになります。

一方、後遺障害認定の申請には、「事前認定」に対して「被害者請求」という方法があります。

「被害者請求」とは、後遺障害認定について被害者が自らが申請を行う方法です。

被害者請求では、被害者自らが、様々な必要書類を被害者自身が準備して、加害者側の自賠責保険会社に提出する必要があります(診断書作成料などの資料集めの実費も被害者負担になります)。

流れとしては、次のようになります。

事前認定には「メリット」と「デメリット」がある

事前認定には「メリット」と「デメリット」の両方があります。

それぞれ説明します。

(1)事前認定のメリット

事前認定の最大のメリットは、手続きの負担が軽いことです。

被害者がやるべきことは、医師から受け取った後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出するだけです(診断書作成料などの資料集めの実費もかかりません)。

その後は、加害者側の任意保険会社から認定結果の報告がなされるのを待つのみです。

このように、面倒な手続きの手間が省けることが事前認定の最大のメリットといえるでしょう。

(2)事前認定のデメリット

手続きが楽であるというメリットがある反面、事前認定には「デメリット」もあります。

事前認定のデメリットとは、次のとおりです。

- 手続きの透明性が低い

- 先払い金を受け取れない

それぞれにつき説明します。

(2-1)手続きの透明性が低い(適正な後遺障害認定が受けられないおそれ)

まず、「事前認定」のデメリットとして挙げられるのは、手続きの透明性が低いということです。

本来、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、担当医に後遺障害診断書の必要事項を漏れなく書いてもらった上で、必要な書類をきちんと添付して提出する必要があります。

しかし、事前認定の場合、書類の提出はすべて加害者側の任意保険会社に任せるので、診断書や添付書類に不備があっても被害者本人に特に知らされず、そのまま手続きが進んでしまいます。

どんな書類を提出するのか、自分でコントロールすることができないのです。

(2-2)治療費などの先払い金を受け取れない

事前認定により申請した場合、示談が成立した後に一括で賠償金が支払われるため、賠償金の先払いを受けることができません。

これに対し、被害者請求により後遺障害が認定された場合は、自賠責保険の限度額の範囲で賠償金の先払いしてもらうことが可能です。

自賠責保険の限度額とは次の通りです。

| ケガによる損害 | 120万円 |

| 後遺障害による損害 ※後遺障害の等級などによって限度額は変わります。 |

75万~4000万円 |

| 死亡 | 3000万円 |

「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリットについてはこちらをご覧ください。

事前認定での後遺障害認定申請をおすすめできない3つのケース

事前認定での後遺障害認定申請をおすすめしないケースとして、次の3つのケースがあります。

- 後遺障害についての認識が相手側と食い違っているケース

- むち打ち症など目には見えにくい後遺症で後遺障害の認定を受けたいケース

- 重篤な後遺症が残ったケース

理由を解説します。

(1)後遺障害についての認識が加害者側と食い違っているケース

事前認定で手続きを行うのは、加害者側の任意保険会社です。

加害者側の保険会社は、被害者の後遺障害等級が認定された後、後遺障害慰謝料などの賠償金の支払いを負担しなければなりません。

加害者側の保険会社にとって、必要以上に高額な賠償金を支払うことは損失であるため、被害者が望む等級認定のために尽力する立場にはありません。

したがって、交通事故で負ったケガの程度や後遺障害の有無・程度について、被害者と加害者側の保険会社との認識が食い違っている場合には、事実に即した後遺障害等級の認定を受けられない可能性があります。このような場合は、事前認定を避けるべきといえます。

また、事故後のやりとりの中で、加害者側の保険会社の対応に不信感を抱いている場合も、同様に事前認定を避けるほうがよいでしょう。

(2)むち打ち症で後遺障害の認定を受けたいケース

交通事故の被害で多いのが、症状固定後にむち打ち症に起因する痛み・しびれ・めまいに悩まされるケースです。

むち打ち症は、レントゲンやCT、MRI検査といった精密検査ではっきりとした病変が確認できるケースが少なく、後遺障害の認定を受けるのが難しいという特徴があります。

加害者側の保険会社も、むち打ち症の場合には後遺障害は残っていないと考えているケースが多いのです。

そこで、むち打ち症の後遺障害が疑われる場合は、事故後早いうちから弁護士などの専門家に相談し、治療や検査などについてアドバイスを受けた上で、被害者請求で申請するのがおすすめです。

(3)重篤な後遺障害が残ったケース

重篤な後遺障害が残った場合にも「事前認定」はおすすめしません。

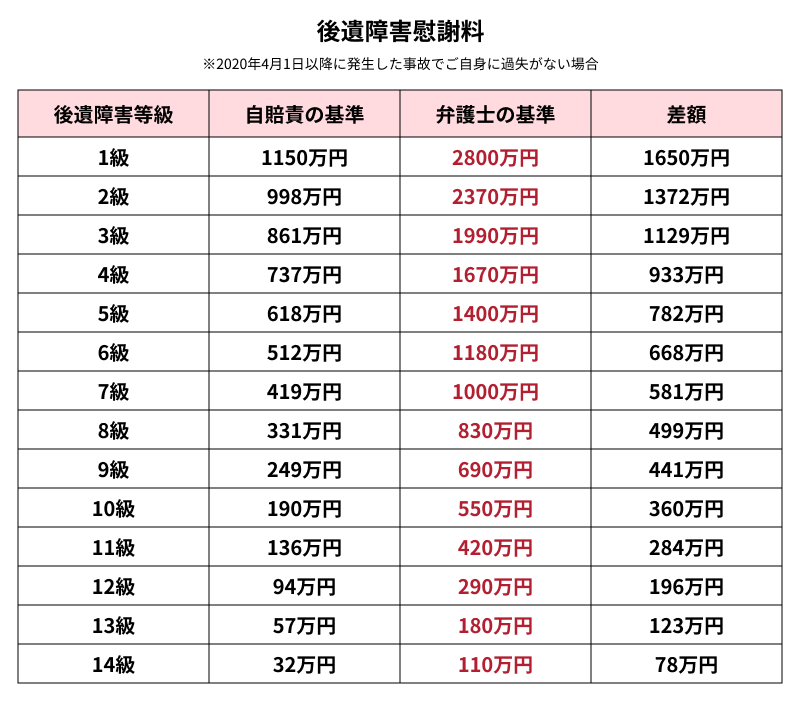

認定されるべき等級が下がると、後遺障害慰謝料など、受け取れる賠償金の金額が減ってしまうからです。

例えば、後遺障害慰謝料については、次のとおりです。

※「自賠責の基準」とは、自賠責保険の基準、「弁護士の基準」とは過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準のことをいいます。基本的には自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となります。

特に重い後遺障害の場合、等級が1つ下がるだけで、大きな減額となってしまいます。後遺障害慰謝料の他に逸失利益(=後遺障害のため得られなくなった将来の収入)が支払われるケースならなおさらです。

例えば、高次脳機能障害は重い後遺障害であるものの、画像診断などの他に、添付書類をしっかり揃えなければ非該当になるおそれもあります。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

この場合、事前認定でなく被害者請求であれば、追加書類などを自由に選択・提出でき、より納得のいく審査が受けられます。

後遺症で生活に大きな支障が出てしまいそうな場合は、損害に見合った賠償金を受けるためにも、事前認定でなく被害者請求により、納得のいく申請をすべきです。

「被害者請求」については、こちらをご覧ください。

事前認定で判定された後遺障害等級に納得できないときは?

事前認定で申請したものの、低い等級しか認定されなかったり、いずれの後遺障害等級にも非該当となった場合には、認定結果に対して異議申立てが可能です。

この場合の異議申立てにも、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

当初の等級認定を事前認定により申請した場合にも、異議申立ては被害者請求の方法で行うことができます。

一度出た結果を覆すには、当初の申請で不足していた資料を追加して提出するなどの対策が必要となります。

したがって、異議申立ては弁護士に依頼した上で、被害者請求の方法で行うのがおすすめです。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

後遺障害認定に不安があるときは早めに弁護士に相談するのがおすすめです

ここまでの記事を読んで、事前認定ではなく被害者請求をしたいと考える方も多くいらっしゃるかもしれません。しかし、いざ被害者請求をしたいと考えても、「被害者請求の手続きを自分でやるには負担が重い」と感じる方も多いことでしょう。

そのような場合は、弁護士に依頼して、弁護士に「被害者請求」をしてもらうことがお勧めです。

弁護士に依頼することで、書類の収集・作成なども弁護士に任せられるので、「手間がかかる」という被害者請求のデメリットを解消できます。さらに、弁護士はきちんとした治療や検査の受け方や後遺障害診断書の内容など、適正な後遺障害等級の認定を受けるためのアドバイスを行いますので、適正な後遺障害の認定を受けられる可能性を高めることができます。

後遺障害の認定について弁護士への相談を行う場合には、早めに行うのがおすすめです。早期に弁護士に相談することで、適切な証拠を収集することが容易となり、後遺障害と交通事故との間の相当因果関係を立証しやすくなります。

【まとめ】「事前認定」とは、後遺障害認定手続を加害者側の保険会社に任せること

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害」として認定を受けることが必要。

- 後遺障害認定の申請には、「事前認定」に対して「被害者請求」という方法がある。

- 「事前認定」は簡単であるというメリットがある一方で、手続きが不透明、先払い金を受け取れないというデメリットがある。

- 特に(1)後遺障害についての認識が加害者側と食い違っているケース、(2)むち打ち症で後遺障害の認定を受けたいケース、(3)重篤な後遺障害が残ったケース、については、「事前認定」ではなく、「被害者請求」がおすすめ。

- 被害者請求は自分で書類を選択して提出できるメリットがある一方で、手続きをする負担が重いというのがデメリット。被害者請求をしたいと考えている場合には、弁護士への依頼がおすすめ。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2021年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。