「交通事故の被害にあって、加害者やその保険会社と示談をしないといけない」

そんな状況の方はいらっしゃいますか。

加害者や保険会社と示談をするにあたり、必ずしも弁護士に交渉を依頼する必要はありません。

しかし、弁護士に示談交渉を依頼すると、最終的に受け取れる賠償金が増額できる可能性があります。

一旦示談が成立すると、基本的に示談のやり直しはできませんから、ご自身で保険会社と示談交渉するという場合には、本当にその内容がベストなのかよく検討することをお勧めします。

この記事を読んでわかること

- 弁護士に依頼するメリット・デメリット

- 慰謝料の算出基準

- 示談交渉における注意点

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

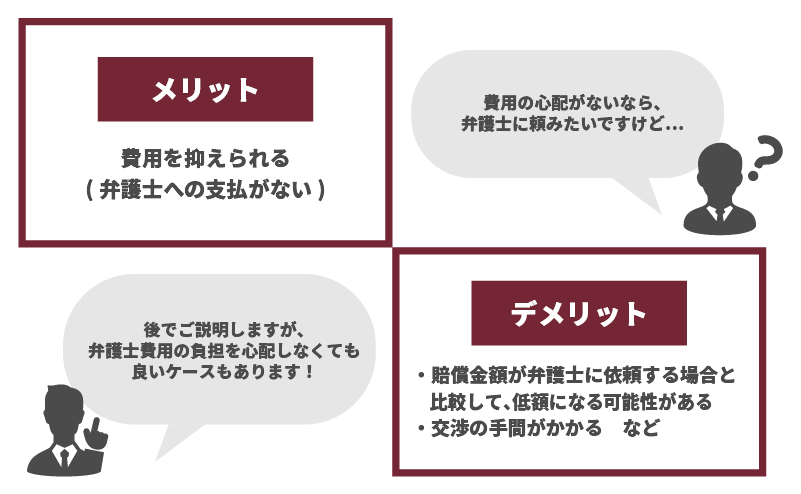

自分で示談交渉をするメリット・デメリット

ご自身で加害者の保険会社と示談交渉をする1番大きなメリットとデメリットは、次のとおりです。

弁護士に依頼すると賠償金が増額される可能性がある?

弁護士に示談交渉を依頼すると賠償金額が増額する可能性があります。それはなぜでしょう。

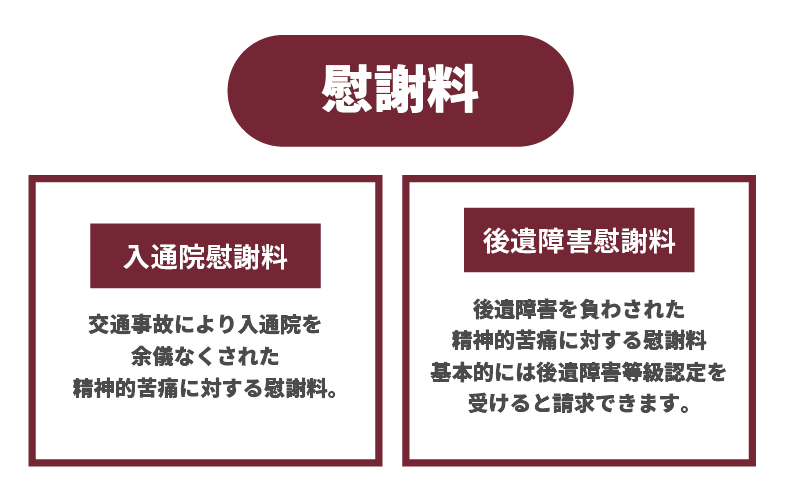

「慰謝料」の算出基準について

まず、弁護士に依頼すると増額される可能性が高い賠償項目は「慰謝料」です。

交通事故の被害にあってけがをした場合、一般的には加害者に対して次の慰謝料を請求できます。

基本的に、「入通院慰謝料」はけがの程度によって、「後遺障害慰謝料」は後遺障害等級によって慰謝料の金額が異なります。

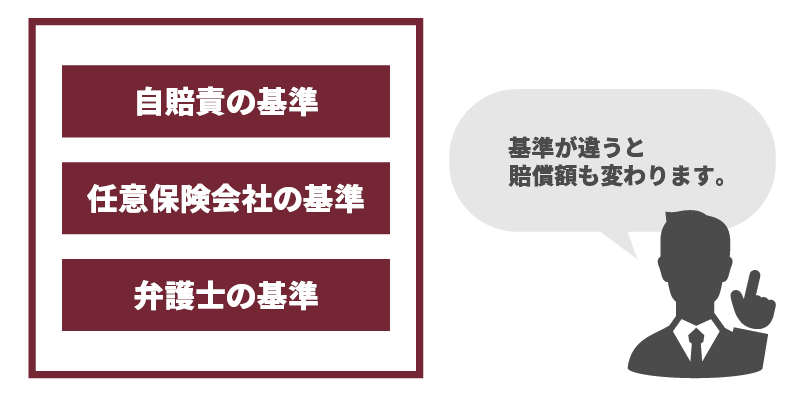

そして、これらの慰謝料を計算するための基準が、自賠責保険と任意保険会社と弁護士によって、それぞれ違っているのです。

この3つの基準を比べると、通常は自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合がそれなりにある場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

任意保険会社の基準は一般的に公表されてはいませんが、自賠責の基準よりは高く、弁護士の基準には及ばないのが通常です。

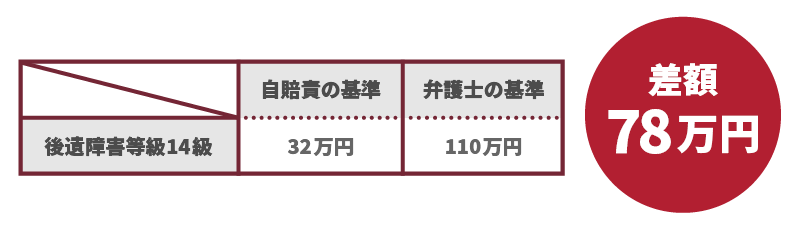

一例として、後遺障害等級14級の「後遺障害慰謝料」について自賠責の基準と弁護士の基準による金額をご紹介しましょう。

【後遺障害慰謝料】

(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

慰謝料の算出基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

14級は、後遺障害等級の中でも一番低い等級です。

後遺障害等級が上がれば上がるほど、自賠責の基準と弁護士の基準の差は広がります。

保険会社は、示談交渉において、まずは自社基準に従った示談金を提示します。

この時注意したいのは、保険会社の提示する金額は、交渉によっては増額の余地があることが多いということです。

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士は被害者が受け取れる賠償金が最も高額になるように、通常は弁護士の基準に基づいて交渉を開始します。

その結果、弁護士の基準に近い金額まで増額して示談できることも多いです。

また、ご自身で弁護士の基準をもとに保険会社と交渉すれば良いと思う方もいらっしゃいますが、ご自身で交渉する場合には、保険会社もなかなか増額には応じないことが多いです。

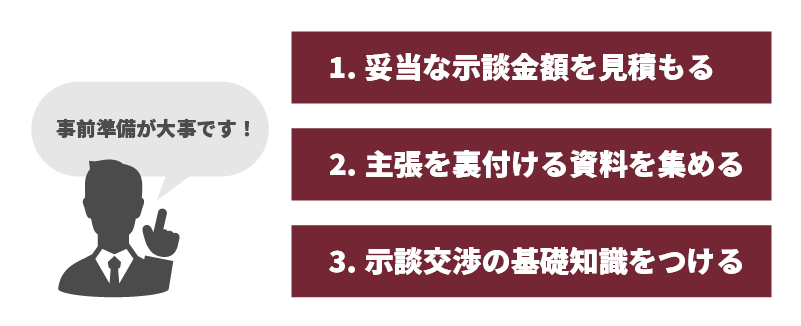

示談交渉にあたり、事前に準備すべき3つのポイント

次に、まずはご自身で示談交渉をしたいという方に、交渉にあたって事前に準備すべきポイントをご説明します。

交渉の前に準備しておく3つのポイントは次のとおりです。

(1)妥当な示談金額を見積もる

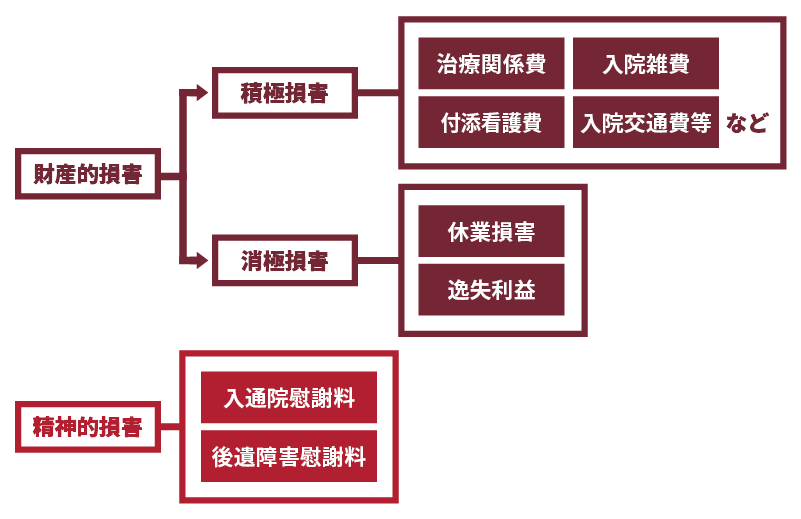

交通事故の損害賠償項目は多岐にわたります。

まずは、ご自身の事故について、どのような賠償項目が認められ、その金額はいくらが妥当か、全ての項目について事前に金額を見積もってみましょう。

交通事故にあってけがをした場合の一般的な損害賠償項目は、次のとおりです。

その他、個別のケースによって賠償を請求できる項目も増えますので、まず、示談交渉前に全ての項目を漏らさないように注意が必要です。

また、休業損害や逸失利益についても決まった計算方法に従って計算する必要があります。しっかり調べた上で示談交渉にのぞみ、保険会社から足元を見られないように注意してください。

さらに、交通事故により、車両が破損したなどの物損についても当然加害者に請求できます。

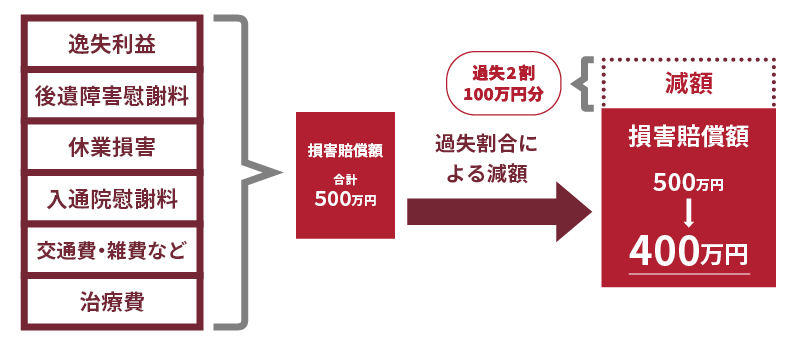

『過失相殺』に注意が必要です

交通事故では、被害者が赤信号で停車中に、いきなり後方から追突されたなど、一方的なもらい事故は別として、多くのケースで被害者と加害者双方に過失(不注意や落ち度のことです)があるとされます。

交通事故によって損害が発生した場合に、事故の発生や損害を拡大させたことについて被害者側に過失がある場合には、その割合に応じて賠償額が減額されます。

例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとして、損害賠償額が500万円である場合、そこから2割の過失分が減額されますので、最終的に被害者に支払われる損害賠償額は400万円ということになるのです。

基本的な過失割合は、過去の交通事故紛争の判例の蓄積から算定されたもので、『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(判例タイムズ社)に、事故態様ごとにまとめられています。

なお、過失の有無や程度は、個々の事案によって少しずつ異なりますから、事案ごとに過失割合を修正する必要があります。

過失割合修正要素について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

示談交渉にあたっては、ご自身の過失が何割程度と認定されそうか事前にしっかりと調べ、後から保険会社から異なる過失割合を主張されても、根拠をもって反論できるようにしておくことが大切です。

(2)主張を裏付ける資料を集める

示談金額の見積もりは、適当に計算するのではなく、資料に基づいて算出しなければなりません。例えば、交通事故にあってけがをした場合、まずは医師の作成した診断書や後遺障害診断書などが必要です。

また、治療関係費の請求のための診療報酬明細書や治療費の領収証、休業損害や逸失利益を計算するための給与明細・確定申告書の写し・納税証明書・休業証明書などを集め、それらに基づいて妥当な賠償金を計算する必要があります。

さらに、「過失相殺」の問題を検討するにあたり、場合によっては「刑事記録」を入手する必要があります。

というのも、被害者と加害者の過失割合を考えるには、まずは事故態様を確定させなければいけません。

事故態様について被害者と加害者の認識にズレがなければ、通常は過失割合についてもそれほど問題がありませんが、実際の交通事故では事故態様について被害者と加害者の認識にズレがあることも少なくありません。

その場合には、実況見分調書などの刑事記録を入手した上で事故態様を確定し、過失割合を検討する必要があります。

刑事記録は、加害者の刑事処分がどうなったのかによって、閲覧・謄写ができる範囲が異なりますので、注意が必要です。

(3)示談交渉の基礎知識をつける

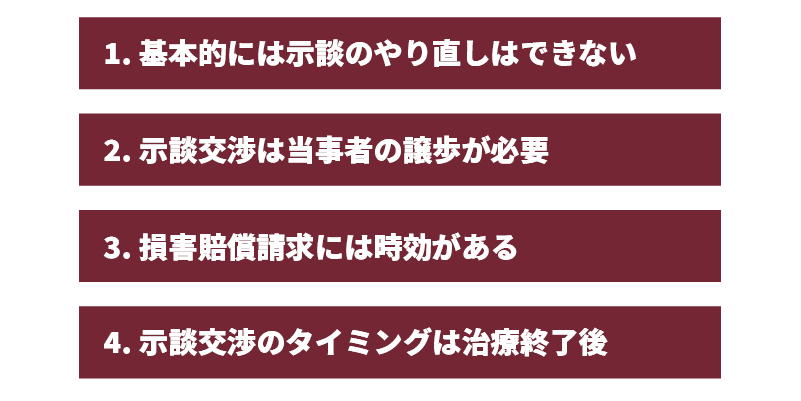

示談交渉の基礎知識として、次の4つの点は必ず押さえておきましょう。

(3-1)基本的に示談のやり直しはできない

交通事故の損害賠償について、いったん被害者と加害者の間で示談が成立すると基本的には示談のやり直しはできません。

示談の内容が実際の損害額からしてあまりに低額だった場合や、被害者が騙されて示談をしたような場合など、成立した示談の効力を否定できるケースもありますが、極めて例外的です。

しかも、相手方が示談のやり直しを認めなければ、結局は裁判をする必要があり、手間も時間もかかってしまいます。

また、「弁護士の基準によればもっと示談金が増額されたはずだ」などという理由で示談のやり直しを要求することはできません。

示談の前には本当にこの内容で示談をして良いか、慎重に吟味しましょう。

(3-2)示談交渉は当事者の譲歩が必要

示談とは、交通事故の損害賠償について当事者双方が話し合って解決することです。

そのため、一方的に自己の主張にこだわっていては、(相手方が折れない限り)示談は成立しません。

交渉経過によっては、交渉前に想定していなかった主張が出てきて思わぬ展開になることもありますが、その都度柔軟に対応し、落としどころを見つけることが大切です。

(3-3)損害賠償請求には時効がある

民法上の加害者に対する損害賠償請求には、次の時効期間があります。

| 損害賠償請求と時効 | ||

| 事故の内容 | 時効の起算点 | 時効期間 |

| 物損事故 | 事故時の翌日 | 3年 |

| 人身事故 (後遺障害がない場合) | 事故時の翌日 | 5年 |

| 人身事故 (後遺障害がある場合) | 症状固定時の翌日 | 5年 |

| 死亡事故 | 死亡時の翌日 | 5年 |

| 加害者が不明の場合 | 事故時の翌日 | 20年 |

| その後、加害者が判明した場合 | 加害者を知った時の翌日 | 5年 |

| 事故時の翌日 | 20年 | |

| のいずれか早い方 | ||

(※2020年4月1日以降の交通事故の場合)

(※2020年3月31日以前の時効期間は「損害と加害者を知った時から3年」でしたが、2020年4月1日時点で時効が完成していない場合は、上の表の時効期間が適用されます。)

何もせずに時効期間が経過してしまうと、加害者に対して損害の賠償を請求できなくなる可能性があります。

交通事故後、なかなか加害者と示談ができないという場合には、時効の完成を阻止する必要がありますのでご注意ください。

交通事故と消滅時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

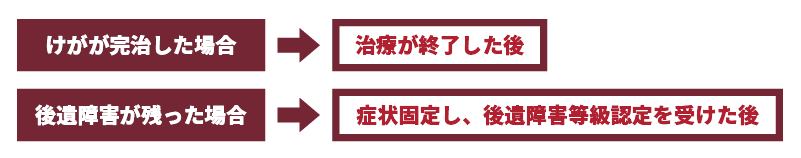

(3-4)示談交渉のタイミングは治療終了後

示談交渉のタイミングについて特に決まりはありませんが、一般的には次のタイミングで交渉を開始します。

交通事故にあってけがをした場合、治療が終了した時又は後遺障害等級認定を受けた後でなければ、最終的な損害額は確定しません。

まだ治療中という場合には、その後の経過によって新たな損害賠償項目が発生する可能性もありますので、焦って示談をしないように注意してください。

先ほどご説明したとおり、示談のやり直しは基本的にはできません。

全ての損害賠償の範囲が判明し、賠償額が確定したタイミングで示談交渉を開始することが大切です。

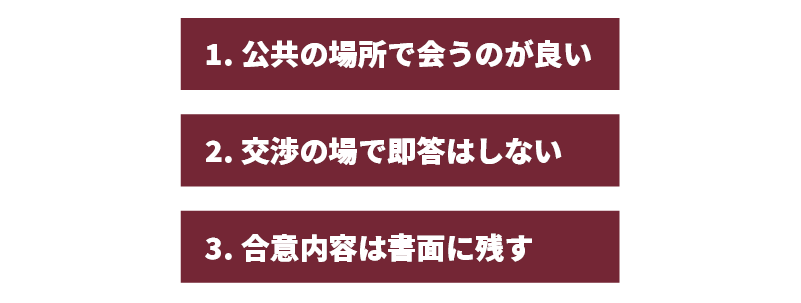

示談交渉の場所はどこがベスト?交渉を進める3つのポイント

示談交渉の場所に、特に決まりはありません。

示談交渉の相手が保険会社であるという場合、書面のやり取りだけで終わらせることも不可能ではありません。

他方、加害者と直接示談交渉をする場合などは、次の点に注意が必要です。

(1)公共の場所で会うのが良い

特に、加害者と直接示談交渉をする場合ですが、双方の自宅や事務所など、密室は避ける方が無難です。

というのは、密室で示談交渉を行う場合、加害者が感情的になったり、提示を受け入れるまで帰れないような雰囲気になる可能性があります。

現在、オンラインで面談できるツールも豊富ですから、加害者と直接示談交渉をする場合には、公共の場所や、オンラインで交渉するなどしましょう。

(2)交渉の場で即答はしない

口頭であっても示談は成立します。

先ほどご説明したとおり、いったん成立した示談のやり直しは基本的にはできませんから、少しでも判断に迷うことがあれば、即答は避けましょう。

(3)合意内容は書面に残す

示談は口頭であっても成立しますが、書面に残しておかないと、後から「言った、言わない」のトラブルが発生する可能性があります。

示談書のひな型は、各保険会社のホームページなどで入手することができますので、参考にした上で、もれがないように作成しましょう。

その他、示談のポイントについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

示談交渉は弁護士に依頼するのが良い

弁護士に依頼する1番のメリットは、先ほどご説明したとおり、最終的に受け取れる金額が増額される可能性があることです。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

さらに、事故態様について当事者間に争いがある場合なども、刑事記録などを参考に、裁判例を踏まえた過失割合の判断ができますから、加害者から不当な過失割合を割り当てられることを回避できる可能性が高まります。

弁護士に依頼する費用が心配という場合はどうしたら良い?

弁護士に依頼すると、費用がかかってしまい、費用倒れになってしまうのではないかという心配のある方は、

成功報酬制の弁護士に依頼すること

をご検討ください。

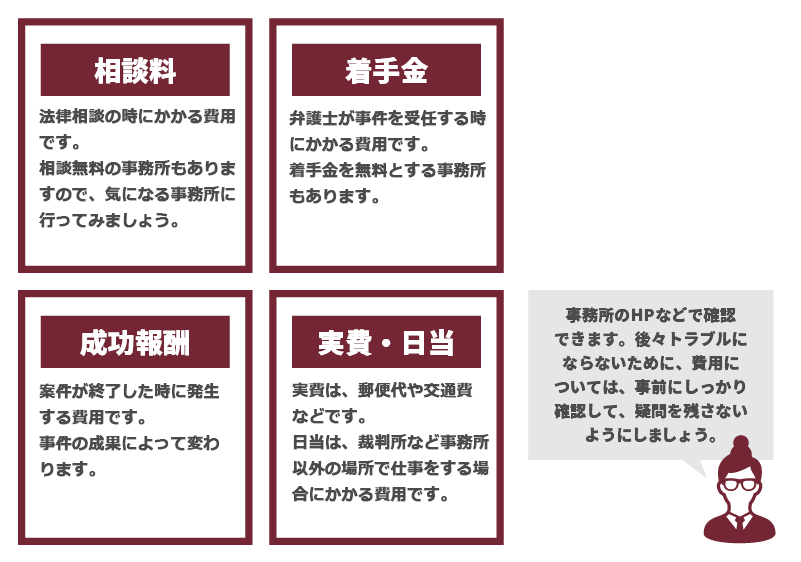

示談交渉を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用は、主に次のとおりです。

法律事務所によっては、相談料や着手金は無料で、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。

そのような事務所であれば、弁護士に依頼した場合に費用倒れになる心配がありません。

また、『弁護士費用特約』のついている保険を契約している場合、(補償額に上限はありますが)基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、『弁護士費用特約』が利用できないかお調べすることをお勧めします(※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです)。

【まとめ】交通事故の示談交渉の場所は、なるべく密室を避け、公共の場所やオンラインにすると良い

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 示談交渉に当たっての注意点は次のとおり

- 事前に示談金額を見積もる

- 主張を裏付ける資料を集める

- 示談交渉の基礎知識を身につける

- 示談交渉の基礎知識は、次のとおり

- 相手方と示談をすると、基本的に示談のやり直しはできない

- 示談交渉は当事者の譲歩が必要

- 消滅時効に注意する

- 示談交渉は治療終了後にすることが多い

- 交渉の相手方が保険会社ではなく、当事者である場合などの注意点は次のとおり

- 交渉はなるべく公共の場にする

- 交渉の場で即答はしない

- 合意内容は書面に残す

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年4月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。