追突事故には、被害者は赤信号や渋滞などを理由に止まっていただけなのに、突然衝突されたというケースも少なくありません。

突然の事故に驚かれていることかと思いますが、被害者だからといって「加害者が全部やるべきだ」と何もしなくてもよいというわけではありません(加害者に任せきりではいけません)。何もせずに加害者側の保険会社に任せきりでいると、知らず知らずのうちに本来受け取れるはずの賠償金を受け取れないなど大きく損をしてしまうケースも多いのです。

少しでも多くの賠償金を受け取るためには、次のことを押さえておくことが重要です。

- 示談交渉に備えて証拠を残す・病院に行く

- 損をしないための3つのポイントを知っておく

加害者側の保険会社との示談交渉に入る前に、被害者として行うべきことや損をしないためのポイントを知っておきましょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 追突事故の被害者が行うべきこと

- 追突事故の被害者が損をしないためのポイント

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

追突事故直後にとるべき5つのステップ

追突事故が発生した際には、通常の交通事故と同じように次のような初期対処をおこなう必要があります。

1.安全の確保をする

2.救急や警察への連絡をする

3.加害者との連絡先交換をする

4.事故現場や車のキズのなどの写真を撮っておく

5.保険会社への連絡をする

それぞれ時系列に従い、説明します。

(1)安全の確保をする

交通事故があった場合、車の運転者(同乗者も含む)は、法律上、直ちに運転を停止し、道路に生じている危険を防止するなどの必要な措置をとる必要があります(道路交通法72条1項前段、危険防止措置義務といいます)。

事故の状況にもよりますが、具体的には次のような行動をとるとよいでしょう。

- 追突事故発生後、直ちに安全な場所に車を停止して、ケガの有無を確認するようにする。

- 事故によって道路に積荷が散乱するなどしていたら、すぐに対応できるようであれば片づける必要があります。

- 車を安全な場所に移動できなかったり、散乱物を片づけられなかったりする場合には、追突事故を防ぐために発煙筒や三角表示板などで周囲に危険を知らせます。

- 相手の車に人が乗っている場合には、事故の結果ケガを負っていないか、安全を確認するようにしましょう。もちろん自分がケガを負っていないかどうかも確認しましょう。

なお、これらの対応をせずに放置した場合には、危険防止等措置義務違反として、1年以下の懲役(※)または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の5第1号)

※2022年6月刑法改正により「懲役刑」「禁錮刑」は廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

(2)救急や警察への連絡をする

安全を確保した後は、警察への連絡を忘れてはいけません。またケガ人がいた場合には、安全な場所に移動させ、救急に連絡するようにしましょう。

(2-1)警察への連絡

警察官に対して、起こしてしまった交通事故の概要について報告することを忘れてはいけません(道路交通法72条1項後段、警察官への報告義務といいます)。

軽微な事故(例 ガードレールに少しぶつけただけなど)の場合、警察官への連絡をしなくてもよいのではないかと思われているかもしれません。しかし、警察への連絡をしなかった場合、警察官への報告義務違反として、3ヶ月以上の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条1項10号)。

また、警察への通報と事故証明書がなければ、保険会社は保険金請求を原則として受け付けません。軽い事故であっても、自分か相手のどちらかが保険請求をするような損害がある場合は、必ず警察に通報するようにしましょう。

(2-2)救急への連絡

さらに、交通事故で負傷者が発生した場合には、負傷者を救護すべき義務があります(道路交通法72条1項、救護義務違反といいます)。

事故直後だと、気が動転していて、本人がケガを把握していなかったり、痛みを感じにくかったりします。なので、医療従事者でない限り、安易にケガの軽症・重症を判断するのは危険です。

軽症に見えても、実際のケガの程度は分かりませんから、救急に連絡して病院で診察を受けたほうがよいでしょう。

ケガ人がいるにもかかわらず、ケガ人を救護せずに立ち去った場合、救護義務違反として、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条2項)。

(3)加害者との連絡先交換をする

「保険の手続きに必要ですので、双方の連絡先を交換しましょう」などと伝え、お互いに連絡先を交換するようにしましょう。

相手方の氏名や住所、連絡先、自動車保険の会社名や証書番号、車のナンバー、勤務中の車両であった場合は会社名と連絡先などを確認しましょう。

相手方の免許証の表裏や、車両のナンバーについて写真を撮り、名刺を交換するとよいでしょう。

(4)事故現場や車のキズのなどの写真を撮っておく

可能であれば自分でも事故現場や車の損壊程度を写真に撮り保存しておくと、事故の状況や事故直後の損傷の程度などを証明するのに後の示談交渉で役立つことがあります。

車にドライブレコーダーを搭載している場合には、客観的な事故状況を把握する証拠になることがありますので、ドライブレコーダーを搭載していることを警察に伝えて録画を保存しておくようにしましょう。

(5)保険会社への連絡をする

自身が加入している自動車保険会社にも、なるべく早く事故発生の事実を報告しましょう(一般的には、契約上、事故発生から60日以内に連絡が必要とされていることが多いようです)。

追突事故の被害者の場合でも、加害者からの補償とは別に自分が加入する保険からも人身傷害一時金など保険金が支払われるケースもあります。

なお、自身や家族が加入の自動車保険などに弁護士費用特約が付いていて、その特約の利用できれば、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼して相手方と話し合うことができます。保険に弁護士費用特約が付いているかも確認しておくようにしましょう。

弁護士費用特約についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

事故後はケガの有無にかかわらず病院へ行くのがおすすめ!

追突事故後にはケガの有無にかかわらず早めに病院に行くことがおすすめです。

事故直後には痛みやしびれを感じず、数日後に症状が表れることもありますので、事故によるケガの有無を客観的に判断するために、事故直後に整形外科などの医療機関で診察を受けるようにしましょう。

少しでも違和感や痛みがある場合には、医師に対して詳しく伝えて、必要な検査をしてもらうようにしましょう。

事故後早めの病院の受診がおすすめです。

事故後期間をあけて受診をした場合には次のようなデメリットを受ける可能性があります。

- 物損事故から人身事故の切り替えを希望しても、警察官が、「交通事故と無関係のケガではないか」などと疑われて、警察が切り替えに応じない可能性がある。

- 事故から1週間以上経過して病院を受診したような場合に、加害者側の保険会社から「交通事故とケガの因果関係はないのではないか(交通事故とケガは無関係である)」と疑われて、治療費などの支払いに応じない可能性がある。

交通事故でケガをした場合に物損事故として扱われるリスクと、物損事故から人身事故への切り替え方法についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

追突事故の被害者が損しないための3つのポイント

追突事故の被害者は、事故によるケガの治療費や車の修理費用、さらに慰謝料などを加害者が加入する保険会社(または加害者本人)に請求することができます。

追突事故の被害者が損をしないためには次の3つのポイントに気を付けるようにしましょう。

- 慰謝料は高額になりやすい基準で算定する

- 保険会社からの治療費打ち切りの打診にはすぐに応じない

- 後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行う

それぞれ説明します。

(1)慰謝料は高額になりやすい基準で算定する

慰謝料で損をしないためには高額になりやすい基準で算定することをおすすめします。

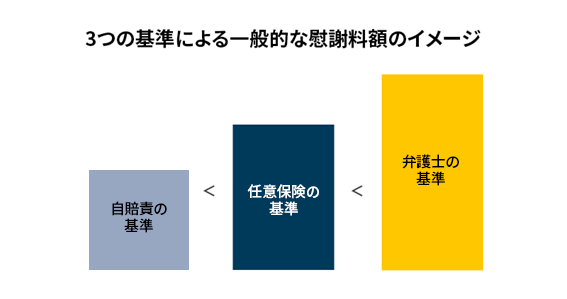

実は、慰謝料の算定基準には、自賠責保険の基準・任意保険会社の基準・裁判の基準(弁護士の基準)の3つがあります。

| 慰謝料計算基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責基準 | 自賠責基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、基本的には、慰謝料の基準額は3つの計算基準のうち最も低くなります。 |

| 任意保険基準 | 任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の計算基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士基準 (裁判所基準) | 弁護士基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準で、弁護士に示談交渉を依頼した場合や裁判をした場合などに使います。 弁護士基準による慰謝料金額(目安)は基本的には3つの計算基準のうちで最も高額となります。 |

これまでの説明を前提に、3つの基準で金額を比べると、一般的に、次のようになります(※)。

(※)ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

保険会社が提示する金額が一番良いと思われているかもしれません。しかし、保険会社が利用する自賠責基準や任意保険基準より、弁護士が示談交渉で使う弁護士基準(赤い本)の方が高額となりやすい傾向にあります。

(2)保険会社からの治療費打ち切りの打診にはすぐに応じない

治療費は、加害者が加入する保険会社が医療機関に直接支払いますので、被害者は直接負担する必要のないことがほとんどです。

しかし、被害者のケガの部位や程度によって、一般的に必要と考えられる入通院期間が過ぎると、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。

このような保険会社からの治療費打ち切りの打診にはすぐに応じる必要はありません。

追突事故では、被害者が頸部や腰部に衝撃を受けることで、むち打ち症を発症することが少なくありませんが、軽いむち打ち症は早ければ1~2ヶ月程度で打ち切りを打診されることが多いようです。

医師が「まだ治療が必要である」と診断すれば、保険会社が治療費の支払いに応じてくれることもありますので、冷静に対応するようにしましょう。

また、保険会社が実際に治療費の支払いを打ち切ったとしても、治療の必要性や症状固定の有無を判断するのは医師ですので、治療をやめなければならないわけではありません。

むしろ、治療は医師が必要だと考える限り、継続する必要があります。

打ち切り後の自費負担分の治療費については、交通事故による損害と認められれば、保険会社と示談が成立した後や裁判で賠償金額が確定した後に、保険会社が負担することになります。

(3)後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行うのがおすすめ

事故後に後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定が必要になります。

もっとも、追突事故による後遺症として多いむち打ち症は、外からわかるケガではなく、レントゲンなどの客観的な資料からも原因が判断できない(他覚的症状がない)場合も多いため、後遺障害等級が認定されないことが少なくありません。

後遺障害等級に認定されるか否か、より上位の後遺障害等級に認定されるか否かは、後遺症に関する慰謝料や賠償金が大きく変わってしまいますので、とても重要です。

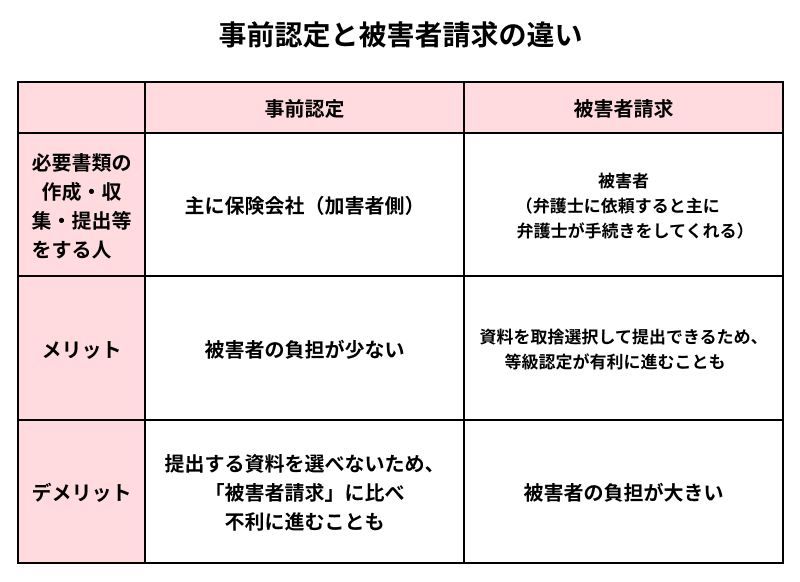

実は、後遺障害等級認定の手続きは、次の2通りの方法があり、後遺障害が認定されにくいような場合には、「被害者請求」がおすすめです。

- 加害者側の保険会社に手続きを依頼して申請してもらう方法(事前認定)

- 自分で資料を収集して資料と共に自分で申請する方法(被害者請求)

この2つの方法の違いについてまとめると次のようになります(どちらの方法によるかは自分で選ぶことができます)。

適切な後遺障害等級認定を受ける可能性をより高めるためには、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼することで、後遺障害認定のためのアドバイスを受けることができ、提出資料のチェックも行いますので、後遺障害認定を受けられる可能性を高めることができます。

「被害者請求」についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】慰謝料で損をしないためには、「弁護士基準」の算定がおすすめ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 追突事故直後にとるべき5つのステップ

- 安全の確保をする

- 救急や警察への連絡をする

- 加害者との連絡先交換をする

- 事故現場や車のキズのなどの写真を撮っておく

- 保険会社への連絡をする

- 追突事故の被害者が損しないための3つのポイント

- 慰謝料は高額になりやすい基準で算定する

- 保険会社からの治療費打ち切りの打診にはすぐに応じない

- 後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行う

追突事故の対処は保険会社に任せておけばいいと思われているかもしれません。

しかし、追突事故は、事故の態様から車の損傷も軽く、ケガをしても軽傷で済むことも多いため、医師から治療が必要といわれているにもかかわらず、機械的に任意保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。

また、保険会社からの示談金の提案額は弁護士が基準とする金額よりも低いことも多く、本来貰えるはずのお金が貰えていない事態が生じていることも少なくありません。

しかし、弁護士に相談すると、治療費の打ち切りを回避したり、保険会社から提示される金額よりも増額した金額を貰える可能性があります。交通事故については保険会社に任せたままにせずに、一度弁護士へ相談してみましょう。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。