「交通事故で背骨を骨折した…示談のために気を付けないといけないことは?」

交通事故で背骨を骨折してしまうと、骨が変形したり、動かしにくくなるなどの後遺症が残ることがあります。

もしも、交通事故で背骨を骨折して後遺症が残った場合、示談交渉に先立って、まずは適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。

加害者や保険会社に請求できる賠償金は、後遺障害が認定されるかどうかや認定されるとしても何級に認定されるかによって、大きく変わる可能性があるのです。

今回は、「交通事故で背骨を骨折した場合の示談交渉の注意点」などについて、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること

- 後遺障害とは

- 背骨の骨折による後遺障害の種類

- 背骨の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

- 背骨の骨折による後遺障害で請求できる慰謝料の相場

- 背骨の骨折による後遺障害で請求できる逸失利益

- 示談交渉などを弁護士に依頼するメリット

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談

はアディーレへ!

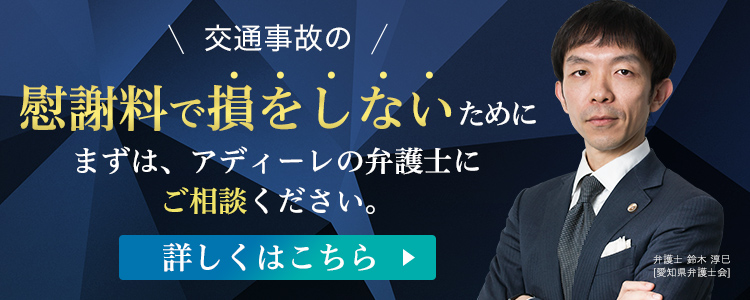

後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態(「症状固定」)で、何かしらの症状(機能障害、運動障害、神経症状など)が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。

「後遺障害」とは、交通事故で負った「後遺症」のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

基本的には後遺障害が認定されると、被害者は加害者やその保険会社に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺症があるために失った、将来にわたって得られるはずであった利益)も請求できるようになります。

それでは、背骨の骨折に関する後遺障害について具体的に見ていきましょう。

背骨の骨折による後遺障害の種類

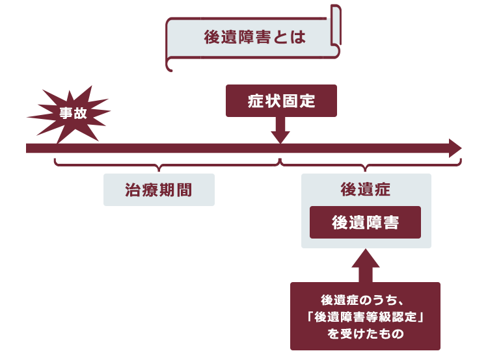

普段私たちが「背骨」と呼んでいる骨を、後遺障害の用語では「脊柱」といいます。

脊柱は、首からお尻のほうにかけて頸椎・胸椎・腰椎・仙椎に分かれます。

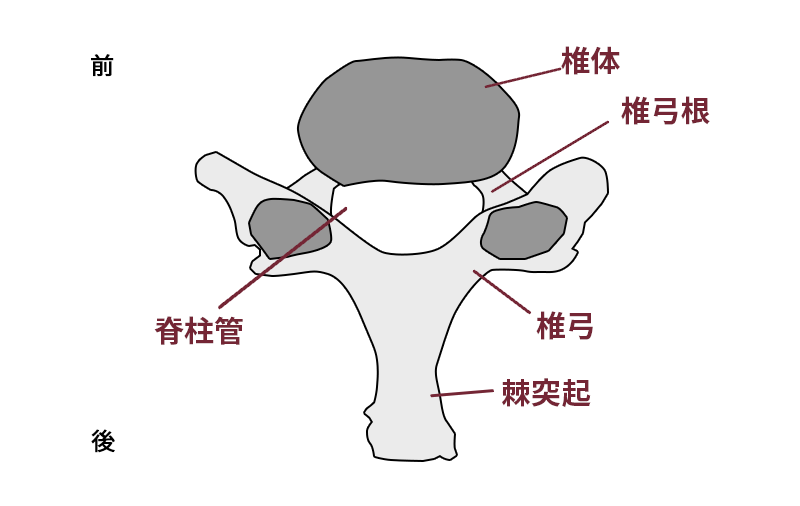

なお、脊柱を構成する一つ一つの骨を「椎骨」といい、椎骨の前方にあるリング状の部分を「椎体」といいます。

【背骨(脊柱)の範囲】

【椎骨と椎体】

交通事故で背骨(脊柱)を骨折したことにより認定される可能性のある後遺障害は、主に次の3つです。

| 変形障害 | 骨の形が変形してしまうこと |

| 運動障害 | 脊柱の動かせる角度(「可動域」といいます)が制限されること |

| 神経症状 | 神経が圧迫されるなどにより、痛みやしびれなどが残ること |

背骨の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

それでは、背骨(脊柱)の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級について、変形障害、運動障害、神経症状に分けて見ていきましょう。

(1)変形障害

まず、骨の形が変形してしまう「変形障害」です。

背骨(脊柱)骨折による変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |

| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |

| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |

具体的な基準をご説明します。

(1-1)6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、X線写真、CT画像またはMRI画像により脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものをいいます。

a.脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(※)が生じているもの。

「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいう。

(※)後彎……後ろに向かって弯曲(わんきょく)していること。

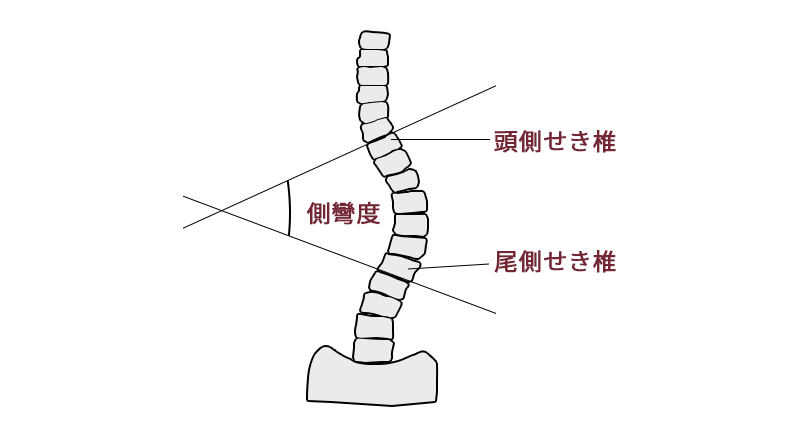

b.脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法(※)による側彎度が50度以上となっているもの。

「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいう。

(※)コブ法……X線写真により、脊柱のカーブの頭側および尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いているせき椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法。

【コブ法による側彎度】

(1-2)8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの

「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、X線写真、CT画像またはMRI画像により脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものをいいます。

a.上記 6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」のb.に該当する後彎が生じているもの

b.コブ法による側彎度が50度以上であるもの

c. 環椎(第一頸椎)または軸椎(第二頸椎)の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により次のいずれかに当てはまるもの(※)

(a)60度以上の回旋位となっていること

(b)50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっていること

(c)側屈位となっており、X線写真、CT画像またはMRI画像により、矯正位(頭をまっすぐにした状態)の頭蓋底部と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上となっていることが確認できること

(※)回旋位・屈曲位・伸展位・側屈位とは、首が前後左右に傾く、または回転した状態で固定することをいいます。

(1-3)11級7号 脊柱に変形を残すもの

「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

a.脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがX線写真、CT画像またはMRI画像により確認できるもの

b.脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)

c.3個以上の脊椎について、椎弓切除などの椎弓形成術を受けたもの

背骨の骨折による変形障害について詳しくは、こちらの記事もご確認ください。

(2)運動障害

背骨(脊柱)の骨折による運動障害により認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |

| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |

具体的な基準をご説明します。

(2-1)6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部(=首の部分)や胸腰部が強直した(=ほとんど動かなくなった)ものをいいます。

a.頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などがあり、そのことがX線写真、CT画像またはMRI画像により確認できるもの

b.頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

c.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

(2-2)8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

a.次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(※)の2分の1以下に制限されたもの

(a)頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがX線写真、CT画像またはMRI画像により確認できるもの

(b)頸椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

(c)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

b.頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

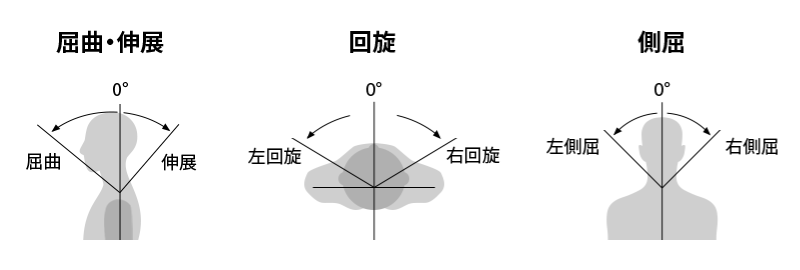

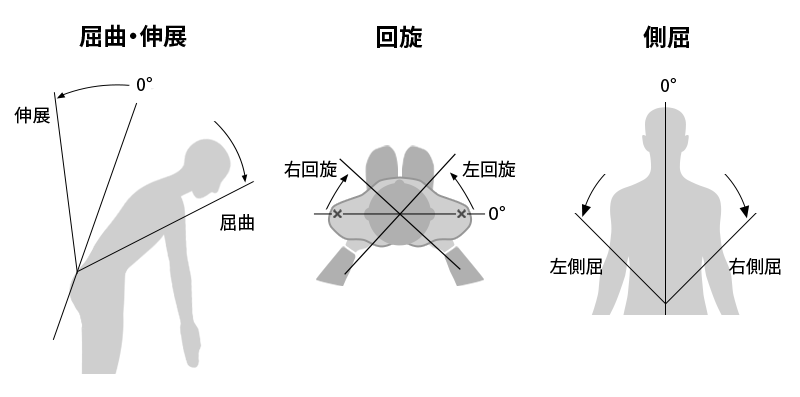

(※)少し専門的になりますが、頸部または胸腰部の参考可動域角度は次のとおりです。

【頸部の参考可動域角度】

| 屈曲 | 伸展 | 回旋 | 側屈 | ||

| 左回旋 | 右回旋 | 左側屈 | 右側屈 | ||

| 60度 | 50度 | 60度 | 60度 | 50度 | 50度 |

【胸腰部の参考可動域角度】

| 屈曲 | 伸展 | 回旋 | 側屈 | ||

| 左回旋 | 右回旋 | 左側屈 | 右側屈 | ||

| 45度 | 30度 | 40度 | 40度 | 50度 | 50度 |

(3)神経症状

背骨(脊柱)の骨折による神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号は、局部に頑固な神経症状(痛みやしびれなど)を残すもののうち、障害の存在が医学的に証明可能なものをいいます。

つまり、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経の圧迫が認められ(他覚的所見あり)、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できるものです。

これに対し、痛み・しびれなどの自覚症状があっても、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経圧迫が確認できない場合(他覚的所見なし)や、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できない場合、圧迫骨折であったとしても椎体のヒビのみで癒合して変形が軽微にとどまる場合は、変形障害や12級13号は認められませんが、14級9号が認められる余地があります。

14級9号の認定を受けるためには、ジャクソンテストやスパーリングテスト(※)などの神経学的検査を受けることが重要となります。

(※)ジャクソンテスト、スパーリングテストについて、詳しくはこちらもご参照ください。

背骨の骨折による後遺症慰謝料の相場は?

基本的には、背骨の骨折により後遺障害等級認定を受けると、事故の加害者やその保険会社に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。

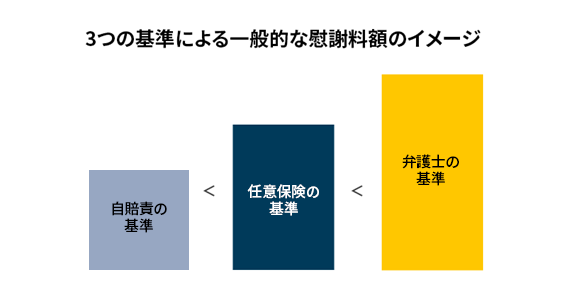

後遺症慰謝料の金額を決める基準には、次の3つがあります。

| 自賠責の基準 | 自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準 交渉により増額される余地はない |

| 任意保険の基準 | 各保険会社が独自に定めた賠償基準 交渉により増額される可能性もある |

| 弁護士の基準 | 弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準 (「裁判所基準」ともいいます) |

どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。

3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に、弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準となります。

※ただし、自賠責保険は70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準が最も高額となることもあります。

背骨の骨折による後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

(*2020年4月1日以降に起きた事故の場合)

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準やそれよりやや高い自社の任意保険の基準を用いた金額を提示してくることが多いです。

これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。

つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士の基準について、詳しくはこちらもご参照ください。

背骨の骨折による後遺障害で逸失利益も請求できる

交通事故による背骨の骨折で後遺障害が認定されると、基本的には、加害者に対して逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、スポーツインストラクターとして生計を立てている人が、交通事故の背骨骨折により背骨が変形し、インストラクターとしての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。

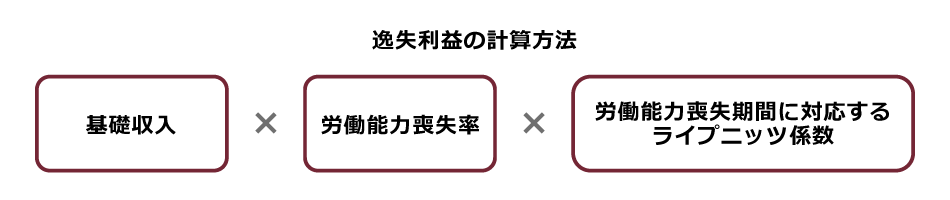

逸失利益の金額は、次の計算方法で算出します。

「基礎収入」は、原則として、交通事故の被害にあう前の現実の収入額を基礎に計算します。

「労働能力喪失率」とは、後遺症によって失われる労働能力を数値化して表現したものです。後遺障害等級ごとに一応の目安が定められています。

背骨の骨折による後遺障害(6級・8級・11級・12級・14級)の労働能力喪失率の目安は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

| 6級 | 8級 | 11級 | 12級 | 14級 |

|---|---|---|---|---|

| 67% | 45% | 20% | 14% | 5% |

*上記労働能力喪失率はあくまで目安であり、背骨の変形などが具体的な業務内容や後遺障害が業務に与える影響等を鑑みて、労働能力喪失率が調整されます。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。

ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。

症状固定時点または死亡した時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。

ただし、神経症状などについては、14級では5年程度、12級では10年程度に限定される例が多く見られます。

交通事故による背骨の骨折で後遺障害認定を受けるポイント

後遺障害認定を受けるためには、次の3つの点が重要になります。

- 交通事故と後遺症の間に因果関係があること

- 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること

- 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと

この点を踏まえた上で、交通事故による背骨の骨折で後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

後遺症慰謝料や逸失利益は、基本的には、認定された後遺障害の等級を基準とします。適正な後遺障害等級の認定を受けないと、受け取れる賠償金が不当に低くなる可能性がありますので、注意してくださいね!

(1)検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。

背骨の骨折は、交通事故以外の原因によっても生じえます。交通事故から受診まで期間があくと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまいます。

事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。

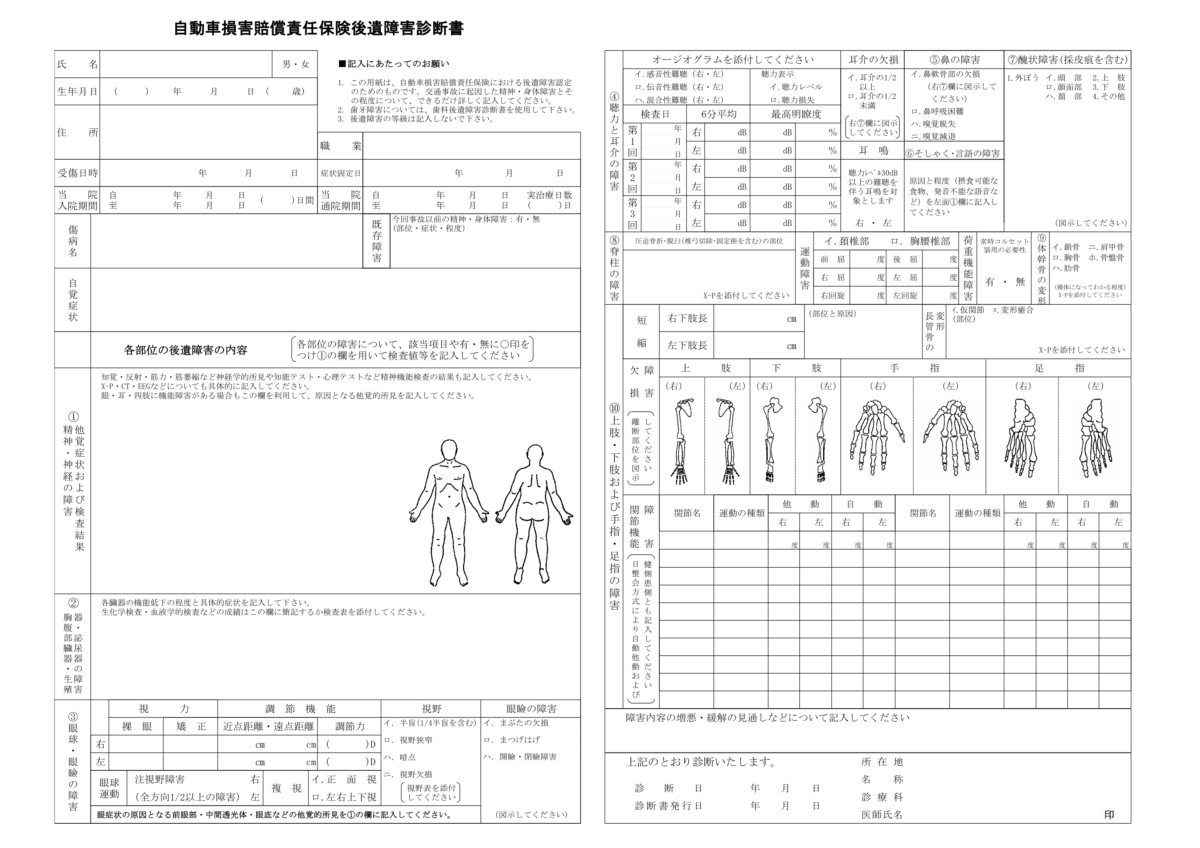

(2)後遺障害診断書の内容が肝心

後遺障害の認定を受けるためには、医師が記載した後遺障害診断書が非常に重要になります。

ですから、後遺障害の認定を申請する際には、医師により内容を適切に記載してもらう必要があります。

たとえば変形障害については、変形が残っている部分について丸印を付けてもらうこと、神経症状については、自覚症状や検査結果を漏れなく適切に記載してもらうことが重要です。

【後遺障害診断書】

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請前であれば、医師に訂正をお願いすることもできます。後遺障害診断書が後遺障害等級認定において非常に重要な資料であることからすれば、訂正の必要性の判断なども含めて、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

背骨の骨折の後遺障害について弁護士に依頼するメリット

以下では、後遺障害の認定手続きについて、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)弁護士は、後遺障害が認定されやすくなるコツを知っている

交通事故案件を担当してきた弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。

適正な等級認定がなされるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けることができます。

そのため、ご自身で後遺障害等級認定の申請をされるより、申請手続を弁護士に依頼する方が、後遺障害等級に認定される確率は高まると言えます。

(2)後遺障害認定の手続きを任せられる

また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられ、ご自身は治療に専念できます。

(3)慰謝料などの増額が期待できる

上で述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

(4)弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも

示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。

もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。

「弁護士費用特約」について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

【まとめ】交通事故で背骨を骨折したあなたへ:適正な賠償金の獲得に向けて、弁護士がサポートします

この記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故で背骨を骨折した場合、主に変形障害・運動障害・神経症状の後遺障害が認定される可能性があります。

- 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。

- 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあります。

- 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償額の増額も期待できます。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。 実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。