「法律で決められた労働時間の上限って何時間なの?」

たくさん働いていると、どこまでが法律で許された労働時間なのか気になってくる方もいるでしょう。

労働基準法では原則として「1日当たり8時間、1週間当たり40時間」を超える労働を禁止しており、この上限を法定労働時間とよんでいます。

もっとも、使用者(会社)と労働者が36協定を締結した場合は、法定労働時間を超える労働(時間外労働)をさせることが可能となります。

その場合でも上限があり、その上限は、原則として「1ヶ月で45時間・1年間で360時間」です。

この記事を読んでわかること

- 法定労働時間の考え方

- 月の時間外労働の上限と割増賃金

- 長時間労働を強いられている場合の対処法

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

法定労働時間の定義とは?

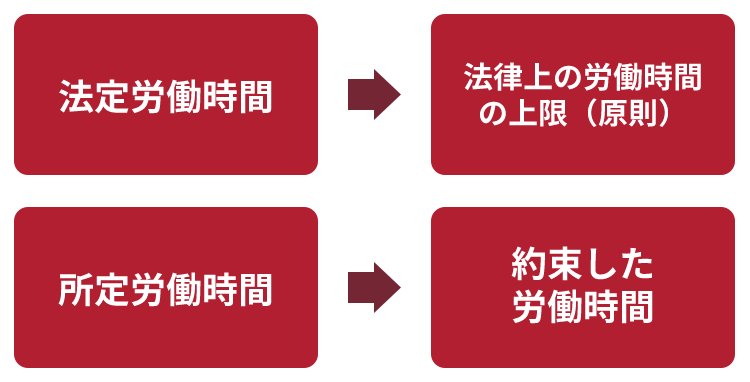

法定労働時間とは、労働基準法32条によって定められた労働時間の上限のことです。

法定労働時間は、原則「1日8時間、週40時間」です。

また休憩時間については、労働基準法34条で、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが定められています。

労働時間は、法定労働時間や休憩時間に加えて、法定休日を勘案して決定する必要があります。

法定休日とは、労働基準法35条で労働者に取得させることが使用者に義務付けられている、「毎週1日の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」のことです。

また、法定労働時間の範囲内で、会社が就業規則や雇用契約書によって独自に定めることができる労働時間の規定のことを「所定労働時間」と呼び、法定労働時間とは区別されています。

時間外労働の一ヶ月あたりの上限時間は?

次に、時間外労働を可能にするためには36協定が必要であることや、36協定を結んだ場合の時間外労働の上限規制について、ご説明します。

(1)時間外労働を可能にするには36協定が必要

使用者が法定労働時間を越えて労働者に労働をさせるためには、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外労働や休日労働についての定めを置き、その協定内容を行政官庁に届け出た上で労働者に周知する必要があります。

この時間外労働に関する労使協定は、労働基準法第36条の規定に基づくものであるため、一般に「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

また、36協定を結んでいる場合も、無制限に時間外労働をさせられるわけではなく、適法とされる時間外労働時間には上限が設けられています。

2019年4月(中小企業は2020年4月)に改正労働基準法が施行されて以降、36協定を結んだ場合の時間外労働時間の上限は、法律上、原則として「1ヶ月で45時間・1年間で360時間」です(労働基準法36条4項)。

36協定について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(2)36協定の特別条項とは?

36協定を結んだ場合の中でも、さらに臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、「特別条項」を入れておけば、上述した時間外労働時間の原則としての制限(月45時間・年360時間)を越えた時間外労働をさせることができるようになります。

もっとも、特別条項付きの36協定を結んだ場合であっても超えることができない、時間外労働についての上限も規定されています。

具体的には、次のような内容になります。

- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)

- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2ヶ月~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内(同法36条6項3号)

(「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」の全てについて1月当たり80時間以内であることが必要) - 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法36条6項2号)

- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月以内(同法36条5項かっこ書き)

また、これらに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(労働基準法119条)。

時間外労働の割増賃金について

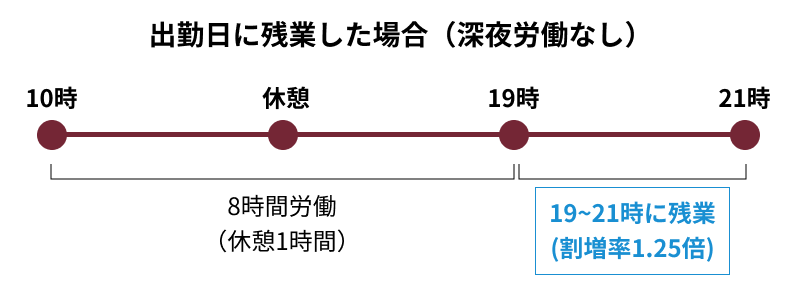

法定労働時間を超えて時間外労働をした場合には、割増賃金が支払われなくてはなりません。

時間外労働の賃金割増率は、通常の賃金の1.25倍(以上)とされています(労働基準法37条1項)。

したがって、割増賃金は「時間外労働の時間×1時間あたりの基礎賃金×1.25」で計算することになります。

ここでは、月給制の場合の割増賃金の計算方法を紹介します。

したがって、「1時間あたりの基礎賃金」は、月給から、個人の事情に基づいて支給される一定の「手当」を除外した額を、一月平均所定労働時間で割ることによって算出します。計算式は以下のようになります。

「1時間あたりの基礎賃金=(月給-手当)÷(一月平均所定労働時間)」

個人の事情に基づいて支給される手当とは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金がそれにあたります(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。

また、一定の基準を満たす大企業では、月60時間を超える時間外労働に対しては、1.5倍の割増賃金が適用されています。

2023年4月からは、適用が猶予されていた中小企業にもこのルールが適用されています。

中小企業でも残業60時間超の割増賃金率が5割増になることについて、詳しくはこちらをご覧ください。

違法な時間外労働を課せられている場合の対処法

私は、ここまでの説明にあったようなルールを守らずに違法な時間外労働を強いられているのかもしれません。どこかに相談したほうが良いでしょうか?

違法な時間外労働を強いられているかもしれないと思われる場合には、労働基準監督署などの第三者に相談することをおすすめします。

違法な時間外労働を課せられていると考えられる場合には、労働基準監督署に相談する方法があります。

労働基準監督署は、会社が労働基準関係法令に違反している場合に調査や指導を行う、公的機関です。

労働基準監督署は、労働者から相談を受けたからといって必ず調査などの措置を取ってくれるとは限りませんが、相談の際に、時間外労働が違法である証拠(タイムカードや就業規則等)を持参すると、スムーズに調査や指導に乗り出してくれる可能性が高まります。

もっとも、労働基準監督署は、個々の労働者のトラブルを解決することを目的とした機関ではありません。

そのため、個人的な長時間労働の改善や、未払い残業代の請求といった個々のトラブルを直接的に解決したい場合には、弁護士に依頼するとスムーズに交渉を進めることができます。

労働基準監督署と弁護士のどちらに相談するべきかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

過度な残業を課せられたときの対処法については、次の記事もご参考にしてください。

【まとめ】労働時間の上限は36協定や特別条項によって延長できるがそれにも上限がある

この記事のまとめは次のとおりです。

- 法定労働時間とは、労働基準法32条によって定められた労働時間の上限のことで、「1日8時間、週40時間」を超える労働は原則として禁止。

- 36協定を締結し届け出ることによって、使用者が労働者に法定労働時間を超える労働(時間外労働)をさせることが可能。36協定に特別条項を付ければ時間外労働をさらに延長することもできるが、その場合でも上限規制がある。

- 時間外労働をした場合には、その労働時間に応じた割増賃金が発生する。

違法な時間外労働にお悩みの方は、労働基準監督署等の公的窓口に相談しましょう。

また、支払われていない残業代を請求したいという場合には、弁護士に相談・依頼して残業代請求をすることも有効です。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年2月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。