「うちは中小企業だけど、何だかやたら残業が多いんだよな。毎月の支給額に残業代が反映されてなさそうに見えるし、もしかしてブラック企業?」

法令上「ブラック企業」の定義はありませんが、一般的に度を越した長時間労働や、劣悪な環境での労働などを強いる企業が、「ブラック企業」と呼ばれることがあります。

「中小企業にはブラック企業が多い」と言われることもありますが、当然のことながら「中小企業=ブラック企業」ではありません。

ブラック企業ではない中小企業もありますし、逆に大企業でもブラック企業と言われるところもあります。

ただし、中小企業の場合、労働者の人数が少ない分一人当たりの負担が重くなりがちです。こうしたことから、経営陣がコンプライアンスを遵守しないと「ブラック企業」になりやすいという側面があります。

ブラック企業から抜け出したり、今後ブラック企業に転職してしまうリスクを減らしたりするためにも、ブラック企業の特徴を知っておくと良いでしょう。

この記事を読んでわかること

- 「中小企業にはブラック企業が多い」と言われがちな3つの理由

- ブラック企業にありがちな7つの特徴

- ブラック企業で働いている場合の対処法

- ブラック企業を見極める方法

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

「中小企業にはブラック企業が多い」と言われがちな3つの理由

中小企業の全てがブラック企業というわけではありません。

ニュースなどで報道されることもあるように、大企業でもブラック企業と呼ばれるところはあります。

ですが、「中小企業にはブラック企業が多い」と言われがちなのには、理由もあります。

主な理由は、例えば次のものです。

- 労働者一人あたりの負担が重くなりがち

- ブラック企業であることがバレても、企業イメージへのダメージが小さい

- 経営陣が、労働基準法などの法規を把握していない

それぞれについてご説明します。

(1)労働者一人あたりの負担が重くなりがち

もともと中小企業は、大企業に比べて労働者の数が少ないです。

また、中小企業の中には、経営状況が厳しいところも少なくありません。

そのため、「雇う人数を少なくして人件費を下げ、コストを削減しよう」「とにかく従業員1人当たりの売り上げを上げよう」という発想につながってしまうことがあります。

ある仕事に関わる人数が少なければ、その分一人あたりの負担は重くなってしまいます。

企業側が一人あたりの負担の重さを考えずに、「とにかく期限を守れ!」と言っていては、残業が増えてしまいますし、法定休日すら休めない、有給休暇もとりにくいといった事態にもつながりかねません。

(2)ブラック企業であることがバレても、企業イメージへのダメージが小さい

例えば大企業が異様に長い時間外労働を労働者に強いたことなどが報道され、明るみに出ると、企業イメージが大幅にダウンすることがあります。

イメージダウンは、例えば次のようなダメージにつながります。

- (上場している企業の場合)株価が暴落する

- 就活生の間での人気が下がり新入社員の採用に困る

- 不買運動が起きて売り上げが下がる

- 今までの顧客が同業他社に移り売り上げが下がる など

こうしたイメージダウンを極力避けるため、コンプライアンス遵守のための規則作成や研修などに力を注いでいる大企業が近年増えています。

一方、中小企業の場合、大企業よりも報道もされにくいですし、規模が小さい分ダメージも小さくなりがちです。

そのため、「ブラック企業だとバレたときのダメージが小さいから、中小企業はブラックになりがちだ」と言われてしまうことがあるのです。

(3)経営陣が、労働基準法などの法規を把握していない

また、中小企業の場合、経営陣が労働基準法などの労働関連法令を十分に把握していない場合があります。

労働基準法は、賃金や労働時間、休憩、休日等について最低限のルールを定め、労働者の権利を守るためのものです。大企業の場合、コンプライアンス遵守のため、法務部を設けて労働基準法などの関連法令を守るようにしているところが少なくありません。

一方、中小企業の場合には、そもそも法務部を設けていない場合もありますし、経営陣が労働基準法などの関連法令をきちんと把握していないこともあります。

そのため、異様な長時間労働が起こってしまったり、残業代が未払いになったりして、「ブラック企業」と呼ばれてしまう場合があるのです。

ブラック企業と言われる中小企業にありがちな7つの特徴

ブラック企業と言われる中小企業は、次の7つの特徴のうちいくつかに当てはまっていることが多いです。

- 長時間労働が常態化している

- 有給休暇を取得できず、休日にも出勤しないといけない

- 残業代を払ってもらえない

- パワハラやセクハラなどが横行している

- 業務効率化などが行われず、精神論が唱えられている

- 労働者が定着せず、離職率が高い

- 退職させてくれない

それぞれの特徴についてご説明します。

(1)長時間労働が常態化している

繰り返しになりますが、中小企業の場合、労働者一人あたりの負担が重くなりがちです。

期限の決まった仕事を少人数でこなさなければならないとなると、長時間労働につながってしまうのです。

「長時間労働かどうか」の目安となるものの1つに、「36協定」があります。

労働基準法上、そもそも企業が労働者に時間外労働をさせるためには「36協定」が必要なのですが、たとえ36協定があったとしても時間外労働には次のような上限があります。

原則、月45時間・年360時間まで

「36協定」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

また、長時間労働かどうかの目安としては、厚生労働省が定めたいわゆる「過労死ライン」もあります。

過労死ラインとは、過労死などにつながるリスクが高いとされる時間外労働の基準です。

次の2つのうち、少なくとも1つに当てはまっていると、長時間労働が原因で過労死などが起こったと認められやすくなります。

- 直近1ヶ月の時間外労働や休日労働が100時間超え

- 直近2~6ヶ月間の時間外労働や休日労働がおおむね80時間超え

時間外労働などがこの過労死ラインすれすれかオーバーしているという場合、ブラック企業の可能性が濃厚です。

過労死ラインについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)有給休暇を取得できず、休日にも出勤しないといけない

長時間労働をしないととうてい終わらない仕事量を振られていれば、有給休暇を取得することも難しくなってしまいます。また、有給休暇の取得を申請しても、「同僚に迷惑がかかるだろう」などと言われて拒否されてしまうケースもあります。

さらに、そのような仕事量が割り振られていては、労働基準法確保されている最低限度の休日である「法定休日」(原則、1週間に1日)すら、出勤しなければならなくなる場合もあります(休日出勤)。

なお、休日出勤をした場合、法定休日ではない日に働いた場合よりも割り増しされた賃金が支払われるべきこととなっています。

休日出勤の割増賃金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)残業代を払ってもらえない

次の3つの場合、企業は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。

- 時間外労働(法定労働時間をオーバーした労働)

- 深夜労働(原則、22~5時までの労働)

- 休日労働(法定休日に発生した労働)

しかし、ブラック企業だと残業代を全く払ってもらえなかったり、一部分しか払ってもらえないというケースも多いのです。

残業代を払ってもらえなければ、本来働く必要のなかった時間にただ働きさせられたこととなります。

定時を過ぎても職場に残ったり、休日に出勤したりすることが多いという方の場合、もらえていない残業代がないかチェックしてみることがおすすめです。

中小企業も残業60時間超の割増賃金率が5割増になる残業代ルールについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(4)パワハラやセクハラなどが横行している

ブラック企業では、パワハラやセクハラが横行していることも多いです。

パワハラ・セクハラとは、簡単に言うと次のようなものです。

- パワハラ:権力や立場を利用した、部下や同僚、上司などへの嫌がらせ

- セクハラ:職場における性的な言動によって、労働者に嫌な思いをさせること

パワハラへの対処法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

セクハラへの対処法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(5)業務効率化などが進まず、精神論が唱えられている

仕事量に対して人員が足りていないにもかかわらず、ブラック企業では業務効率化などが図られない場合があります。

そして、このような場合、何とか仕事の期限などを守らせるために、「努力すれば何とかなるはずだ」「仕事が進まないのを環境のせいにするな」「もっとがんばれ」などといった精神論ばかりが唱えられていることが多いです。

(6)労働者が定着せず、離職率が高い

就業環境が決して良いとはいえないブラック企業の場合、入社しても早々に退職してしまう人が少なくありません。

そのため、「先週の金曜日までは来ていた〇〇さんが、週明けから来なくなってしまった」ということが頻繁に起こり、離職率が高くなりがちです。

(7)退職させてくれない

仕事量も時間外労働も多い過酷なブラック企業となると、退職したいと思われるのはごく自然なことです。

しかし、ブラック企業では、退職したいと言っても拒否されてしまう場合があります。

ただでさえ一人当たりの仕事量が多く離職率が高くなりがちなブラック企業は、「今あなたが辞めたら、同僚に迷惑がかかる。そのうえ、今のプロジェクトがダメになったら、会社が潰れてしまう」などと執拗な引き止めを行うことがあります。また「あなたの後任が見つかるまでは辞めさせない。勝手に辞めたら、損害賠償請求する」などといって退職させないようにする場合もあります。

「こんなブラック企業では働けない!」と思った人のための3つの対処法

それでは、ご自身の職場がブラック企業だと感じた方向けに、そこから抜け出すための主な対処法をご説明します。

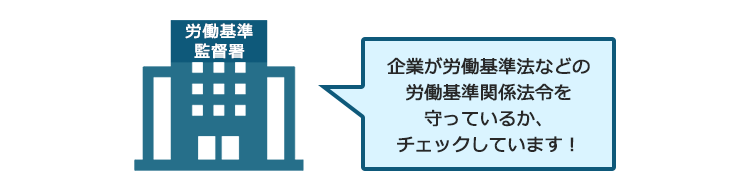

(1)労働基準監督署に相談する

労働基準監督署とは、企業が労働基準法などの労働基準関係法令をきちんと守っているか監督する公的機関です。労働基準関係法令への違反について、無料で相談することができます。

例えば残業代の未払いが起きている場合、その企業は労働基準法37条1項などに違反していることとなるため、労働基準監督署に相談できます。

労働基準監督署は、労働基準関係法令に違反していることが疑われる企業について調査をしたり、実際に違反の事実が確認できれば是正勧告などを通じて改善を図ります。

もっとも、労働基準監督署は、労働者個人の代わりに未払い残業代を請求してくれることはありません。

会社が過去の未払い残業代を支払ってくれなければ、労働者自身が会社に対して未払い残業代を請求する必要があります。

その場合、ご自身で対応するのではなく、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、ご自身にかかる精神的負担や労力を軽減できます。さらに、弁護士が介入することで、会社が真摯に対応するようになることも少なくありません。

労働基準監督署について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

労働基準監督署に動いてもらいやすくするためには、相談の前に違反の証拠を集めておくこともおすすめです。

残業代請求のために集めておきたい証拠について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

どこに相談すればいいか分からないとき:総合労働相談コーナー

労働問題について相談できる公的機関には、労働基準監督署以外にも、雇用環境・均等部(室)などもあります。

ですが、それぞれ担う役割が異なるので、自分が職場で困っている問題について、「どこに相談すればいいんだろう」と思われる方もいるかもしれません。

このような場合には、幅広い労働問題について相談できる「総合労働相談コーナー」がおすすめです。

総合労働相談コーナーに相談すると、問題解決に適した公的機関を案内してもらえるなど、問題解決のための情報を提供してもらえます。

(2)退職を検討する

たとえ労働基準監督署が是正勧告などをしても、ブラック企業の体質が一朝一夕に変わる可能性は決して高くありません。

そのため、思い切って退職や転職を検討するという道もあります。

退職しにくいときのための「退職代行」とは?

先ほど述べたように、ブラック企業では退職しようとしても執拗な引き止めに遭うおそれがあります。

また、周りの忙しそうにしている同僚を見て、「自分が退職したら、これまで一緒に耐えてきたみんなに迷惑をかける」と思ってしまい、退職をなかなか言い出せない方もいます。

しかし、このままブラック企業にとどまっていても、自分が疲弊していき、精神に異常をきたす場合もあるでしょうし、最悪の場合、過労死してしまう可能性もあります

退職代行とは、退職の申し出や退職に伴うさまざまな手続きを、自分の代わりに行ってもらうサービスです。

退職代行は民間業者が行っているケースもあります。しかし、企業との間でトラブルになった場合、民間の業者が代理人になることはできないため、結局は自分で対応しなければならなくなる可能性もあります

例えば、「このタイミングで退職されたせいで、会社に大きな損害が生じた。損害賠償請求する」と言われてしまうケースがあります。

一方、弁護士であれば代理人になれますので、企業との間でトラブルになっても代理人として間に立つことができます。

退職代行について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)残業代請求を検討する

退職を考えている方には、残業代請求の検討もおすすめです。

残業代請求のタイミングは、「退職後」となることが多いのですが、在職中でも準備しておけることはあります。

残業代請求のための、証拠集めです。

証拠となるべき資料の例としては、タコグラフ、日報、Web打刻ソフトのスクリーンショット、出勤簿などです。

残業代の時効は、原則として「3年」です。

月給制の方の場合、毎月の給料日ごとに残業代が時効で消えてしまうというイメージです。残業代を請求される際は、時効に注意が必要です。

ブラック企業に転職しないための3つの方法

ブラック企業に転職しないための方法として、例えば次の3つを挙げることができます。

- 求人票をチェックする

…転職を考えている企業の求人票について、次のようなポイントに注目してみてください。- 同業他社の条件とかけ離れていないか

待遇の条件が同業他社よりも良すぎる場合、やはり人がなかなか定着しないことが原因となっているおそれがあります。

- 同業他社の条件とかけ離れていないか

- 口コミを見る

…企業風土との相性もあるので、悪い口コミが1つあったからといってブラック企業と決まったわけではありません。しかし、同じ問題点について何件も口コミがある場合、ブラック企業であるおそれがあります。

- 企業データを見る

…転職する人などのために、企業ごとの有給消化日数や残業時間の平均などのデータを載せている雑誌もあります。例えば、残業時間についてのデータをそもそも開示していない企業の場合、公表できないほど残業時間が長い「ブラック企業」かもしれません。

転職を考えている企業がブラック企業かどうかを見極める方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】一人あたりの業務負担が重くなりがちな中小企業は、「ブラック企業」になってしまうことも!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 「中小企業にはブラック企業が多い」と言われがちな理由は、主に次の3つ。

- 労働者一人あたりの負担が重くなりがち

- ブラック企業であることがバレても、企業イメージへのダメージが小さい

- 経営陣が、労働基準法などの法規を把握していない

- ブラック企業と言われる中小企業は、次の7つの特徴のいずれかに当てはまっていることが多い。

- 長時間労働が常態化している

- 有給休暇を取得できず、休日にも出勤しないといけない

- 残業代を払ってもらえない

- パワハラやセクハラなどが横行している

- 業務効率化などが行われず、精神論が唱えられている

- 労働者が定着せず、離職率が高い

- 退職させてくれない

- 自分の職場がブラック企業だと感じた場合の対処法には、例えば次のものがある。

- 労働基準監督署などの公的機関に相談する

- 退職を検討する

- 退職とともに、残業代請求も検討してみる

- ブラック企業に転職しないための方法には、例えば次の3つがある。

- 求人票をチェックする

- 口コミを見る

- 企業データを見る

ブラック企業に居続けても、企業風土などが改善する可能性は決して高くありません。

一人で頑張ろうとせず、労働問題については労働基準監督署などの公的機関や弁護士に相談してみてください。

特に、残業代請求や退職代行については弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年7月時点

また、アディーレ法律事務所では退職代行に関する相談料は何度でも無料です。

残業代請求や退職代行でお悩みの方は、残業代請求や退職代行を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

とするアディーレ法律事務所へご相談ください。